道德焦虑在大学生完美主义与安全感关系间的中介作用

2020-08-20韦耀阳吴思怡

韦耀阳,张 欢,吴思怡

(黄冈师范学院 教育学院,湖北 黄冈 438000)

大学生安全感问题引起了国内外学者的关注,对完美主义和安全感关系的研究较多,但是还没有把完美主义、道德焦虑和安全感放在一起进行探讨的研究。本文旨在探讨道德焦虑在大学生完美主义与安全感之间的中介作用,为缓解大学生道德焦虑提升安全感提供理论和实践依据。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

采用随机抽样法,从湖北理工学院和黄冈师范学院抽取518名大学生作为被试,其中大一110人,大二140人,大三158人,大四110人;独生子女297人,非独生子女221人;文科类专业有210人,理科专业有220人,艺术体育类专业88人;家庭经济情况良好的有137人,一般的299人,较差的有82人。

(二)研究工具

1. 中文版Frοst多维完美主义量表

该量表由Frοst[1]于1990年编制,我国学者訾非于2006年进行修订,共包含五个维度:担心错误、个人标准、父母期望、行动疑虑和条理性。前四个维度可归为消极完美主义,而条理性属于积极完美主义。量表共设27个题目,当消极完美主义总分≥77分,累计百分比为95%时,提示被测者为消极完美主义者;当总分>69分但又<77分,累计百分比为85%~95%,提示被测者有消极完美主义者倾向。量表的内部一致性信度为0.876,表明量表具有可靠性。

2. 大学生道德焦虑量表

由韦耀阳、谢志斌和江建华[2]编制,该量表共有18道题、4个因子。分别是道德选择焦虑、道德认同焦虑、道德认知焦虑和道德评价焦虑,采用李克特量表五点计分,量表的内部一致性信度系数为0.932,表明问卷具有可靠性。

3. 大学生安全感量表

由安莉娟和丛中[3]编制。共有16题,人际安全感包括第1、3、6、8、10、12、15、16题,主要反映个体在人际交往过程中的安全体验,确定控制感包括第2、4、5、7、9、11、13、14题,主要反映个体对于生活预测和确定感、控制感。问卷采用五点计分,问卷得分越高,表明被试的心理安全感程度越高。问卷的内部一致性信度为0.886,表明问卷具有可靠性。

(三)统计方法

采用SPSS19.0和Amοs17.0进行数据统计。

二、研究结果

(一)完美主义、道德焦虑和安全感的相关分析

表1表明,大学生完美主义与道德焦虑存在较为显著的负相关。

表2 大学生完美主义与安全感相关分析

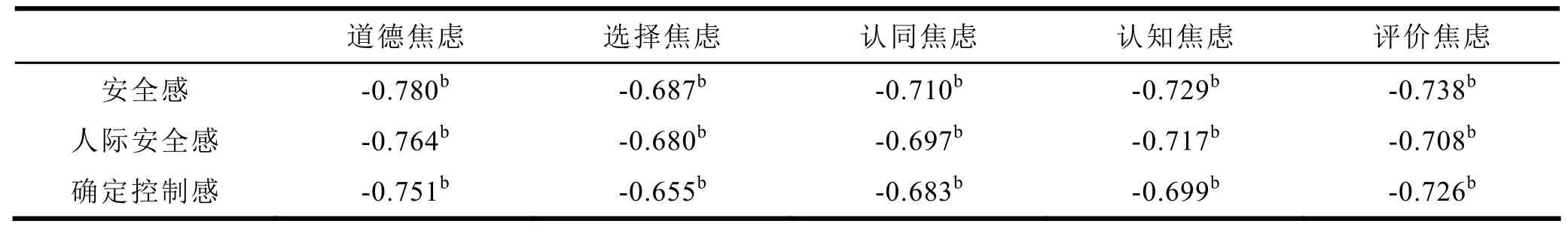

表3 大学生道德焦虑与安全感相关分析

完美主义者担心错误、父母期望维度与道德焦虑各个维度都呈现显著负相关;完美主义中的条理性维度与道德焦虑中的认知焦虑和评价焦虑维度存在负相关,个人标准维度与道德焦虑中的各个维度存在负相关,行动疑虑与道德焦虑中的选择焦虑、认知焦虑和评价焦虑维度存在负相关,但均未达到显著性水平。

招呼还是要打的,魏昌龙的反应不冷不热,挨了闷棍的人,有情绪迟恒能理解。魏昌龙也不知从那里听到迟恒原先儿是个什么作家,就说咱这儿有几个景点,迟作家能给描绘描绘,扩大点影响我就感激了。迟恒知道这是提醒他别再搅和其它事,按照主任的经营理念,魏昌龙现在是他的雇主,他得为他服务,谁见过做买卖的在雇主跟前硬气。

表2表明,大学生的完美主义与安全感存在显著正相关,完美主义问卷中的担心错误、个人标准、行动的疑虑维度与安全感各维度存在正相关,但没有达到显著水平;条理性与人际安全感存在正相关,但没有达到显著水平。

表3表明,大学生的道德焦虑及其各维度与安全感及其各维度均存在显著负相关。

(二)回归分析结果

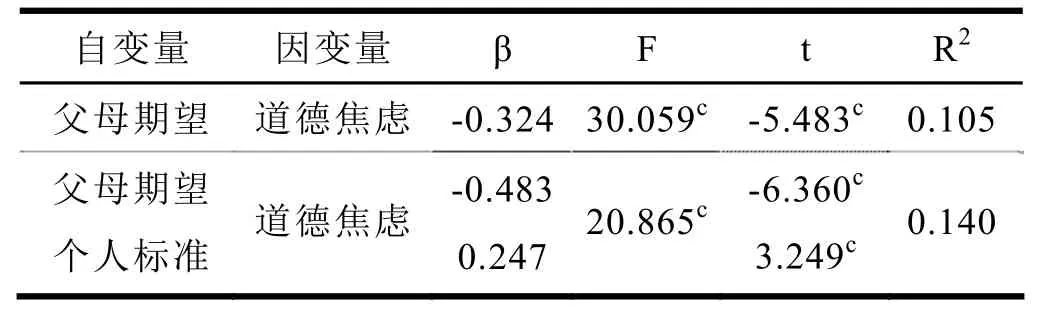

1. 大学生完美主义对道德焦虑的回归

以完美主义的五个维度为自变量,以道德焦虑为因变量,采用逐步回归法进行回归分析。父母期望和个人标准两个自变量进入了回归方程。且回归效应显著。由表4可见,大学生完美主义中的父母期望对道德焦虑具有显著预测作用,解释率占10.5%,父母期望和个人标准共同影响道德焦虑,对道德焦虑的解释率达到14%。

表4 大学生完美主义对道德焦虑的回归

2. 大学生道德焦虑对安全感的回归

以道德焦虑的四个维度为自变量,以安全感为因变量,采用逐步回归法进行回归分析。道德焦虑中的评价焦虑、认知焦虑、认同焦虑3个自变量进入回归方程,表5表明,评价焦虑对安全感具有显著的负向预测作用,解释率占54.5%;评价焦虑和认知焦虑对安全感具有显著的负向预测作用,解释率占61.2%;评价焦虑和认同焦虑具有显著的负向预测作用,解释率占62.3%。

表5 大学生道德焦虑对安全感的回归

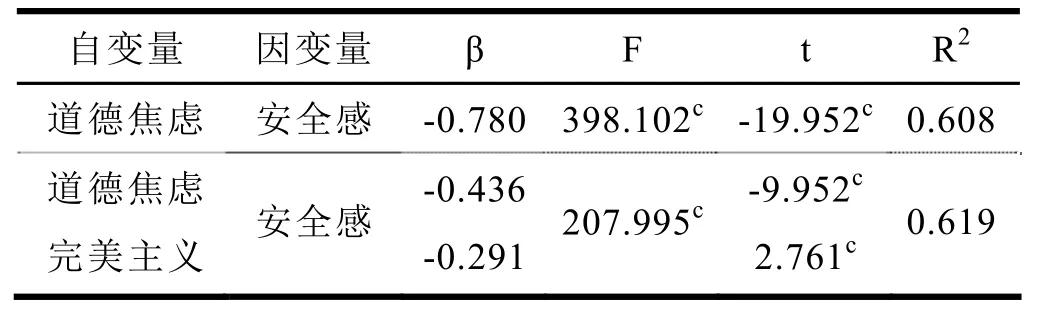

3. 大学生完美主义和道德焦虑对安全感的回归

以大学生完美主义和道德焦虑为自变量,以安全感为因变量,采用逐步回归法进行回归分析。表6表明,大学生道德焦虑对安全感有显著负向预测作用,道德焦虑对安全感的解释率占60.8%;大学生完美主义和道德焦虑对安全感具有显著负向预测作用,解释率占61.9%。

表6 大学生完美主义和道德焦虑对安全感的回归

4. 中介效应检验分析

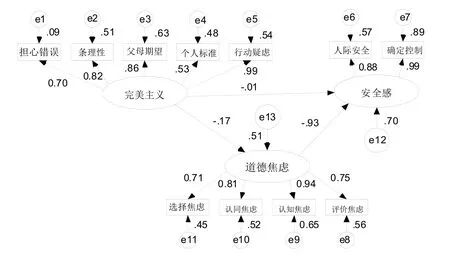

图1 回归路径图

因此,拒绝完全中介效应模型,道德焦虑在完美主义与安全感间起到部分中介效应,模型如图1所示。

三、讨论与分析

(一)大学生完美主义、道德焦虑和安全感的相关分析讨论

大学生的完美主义与道德焦虑呈显著负相关,这与已有的研究关于完美主义与焦虑呈正相关结论不一致[4]。科技进步和时代发展、东西方文化交流、传统道德规范受到挑战,这些都增长了大学生道德焦虑[5]。大学生面临各种各样的问题,时时承受着学业、人际关系等压力,所以在生活中严格要求自己。在面临道德问题时,因自身的完美主义特质,会从各个方面考虑问题,避免出现道德失误,因此,大学生完美主义与道德焦虑存在显著的负相关。

完美主义对人际关系、心理健康及安全感都会有一定程度的影响[6]。具有消极完美主义特质的大学生,害怕做事错误、行动拖延、畏首畏尾,面对父母期望过大导致自己承受不住压力会自暴自弃丧失自信,让他们在人际交往中体会不到安全感,同时也无法适应生活的种种挑战和压力。完美主义倾向高的大学生为自己的生活学习各方面设定了难以实现的高标准,同时抱有很大期望。当做事有规有矩,事情按照他们的计划发生时,他们会有安全感;当事情偏离所设想的轨道时,就会变得极其焦虑不安,从而体验到强烈的不安全感[7]。

本研究表明,大学生的道德焦虑与安全感存在较为显著的负相关,道德焦虑中的四个维度均与安全感的两个维度存在显著负相关。道德焦虑一直存在于人的意识中,适度的道德焦虑会让人们重视道德行为,保持良好的道德品行。当道德焦虑程度超出人们的承受范围时,个体就会产生一系列不良反应。安全感是个体自身感受到的确定感和控制感,当个体感受到的可控性越强烈,其焦虑程度就越低。大学生在生活或者学习中,体验到的焦虑越多,其内心感受到的可控性和确定性就越低,特别是来自道德方面的焦虑程度越多,其内心的安全感程度就越低,因此,道德焦虑对安全感具有负向预测作用。

(二)回归讨论

父母期望和个人标准对道德焦虑有显著预测作用。父母对大学生的期待越高,大学生就会越有压力,越期望取得让父母满意的成绩。父母要求高一些,个人标准也会严格一些,特别是在处理重要的事情当中,更容易害怕出现失误。他们会谨小慎微,力求完美,陷入更深的焦虑。大学生道德焦虑对安全感具有显著的预测作用。大学生道德焦虑水平越高,就越容易烦躁,感到不安,在处理事情过程中,内心的可控性和确定性就越低,其安全感水平就越低。

研究结果表明,大学生完美主义对道德焦虑有一定的预测作用,道德焦虑对安全感有很好的预测作用,大学生完美主义和道德焦虑可以共同预测安全感。完美主义得分高的大学生,各方面都会对自己设定高目标,在学习上勇争第一,在生活中积极向上,做事谨慎完美无缺。加上父母期待过高,他们对自己的要求也会比较高,对自己的学习和生活有过高的期望,力求凡事完美,从而表现出过分的担心犯错,并且在学习和生活中表现出过高的道德焦虑,与此同时,道德焦虑的增加将进一步影响他们内心的确定感和控制感,使得他们的不安全感程度加剧。

四、相关建议

(一)以正确的态度对待完美主义,让完美主义更好地指导生活实践

完美主义犹如双刃剑,适度的完美能够帮助个体不满足现状,把事情做得更好,有更高的追求。高校应通过各种心理健康教育活动让大学生学会调节自己的情绪,尽量避免产生消极完美主义倾向;应确定适合自己的目标,学会处理好与自然、与社会、与他人的关系,从而降低自身的道德焦虑,获得安全感和幸福感。

(二)强化道德观念、加大德育力度

良好的学校环境和优秀的校园文化能够促进学生形成正确的道德观念。校园文化包括学校建校历史、优秀学生事迹、校风校纪以及传统精神等,这些对学生的道德认知具有良好的教化作用。把校园道德教育融于学生在学校的每时每刻,营造互相促进的校园道德环境,激励学生争做道德榜样。教师作为学生道德教育的承担者,应重视自身提升。学校应该加大对教师职业道德监督及教育的力度,通过提升教师魅力、知识能力等非权力因素来提升道德教育效果。

(三)教会学生积极应对道德焦虑

道德信奉指个体内心深处坚信不疑的道德价值观念,根据传统教育和自己已学的知识去判断道德情境的对与错。道德免疫力指面对与自身道德认知相冲突时,能迅速认清正确的价值观念做出自己的选择。培养道德信奉、道德免疫力将会对学生个体道德观念起到保护作用,能够减弱外在道德环境变化对原本道德观念的影响,减少道德焦虑。教师要教育学生们有正确的道德观念,要督促学生对自己已经确定的道德信念做出真实行动和承诺,通过保证正确道德行为的出现和实践已有道德认知,不断强化并形成合理的道德信念。

(四)树立正确道德观念和道德目标

道德观念同时兼具现实性和理想性,它是人的本我和超我相互作用产生的作用于现实的人的道德价值成果的总述。它在现实生活中对人起了约束作用,提醒人们按照道德规范去做事。只有把道德目标设在合适的区间范围内才能起到督促个体遵守规范的作用,同时道德教育要和大学生的生活实践联系起来,才能将道德行为付诸实践。教师应根据不同年级阶段学生心理素质发展的特点,不同年级学生对道德观念的不同接受程度,采用不同的教育方法,帮助各阶段学生设立具体可行的道德目标。当学生完成某件事而获得道德成就感时,教师应该及时给予肯定,让学生感受到道德成就时的喜悦,从而确立真善美的价值信念。