李致:记忆深处的黄湖时光

2020-08-20徐洪军

徐洪军

信阳师范学院

读过中国现代文学名著《家》的人大体上都知道,觉新的原型就是巴金的大哥李尧枚,而李致就是李尧枚唯一的儿子。李致出生不久,父母就把他过继给了巴金。不过,这只是一个形式,并不具有实际意义。即便如此,李致依然喊巴金为“爹”,喊萧珊为“妈妈”。巴金一生,给两个人写信最多,一个是人民文学出版社的王仰晨,另一个就是李致。“在李致心里,四爸[1]巴金胜过亲生父亲;[2]时常苦恼不被人理解的巴金,却多次说李致是比较了解他的。”[3]可见二人关系的亲密。

李致1929年出生于四川成都,1946年加入中国共产党,曾参加学生运动和党的地下工作。新中国成立后,李致进入共青团系统,长期从事青年工作,曾先后担任共青团四川省委红领巾杂志社和团中央辅导员杂志社总编辑。20世纪70年代以后,开始从事出版和文艺工作,先后担任四川省出版局副局长兼四川人民出版社总编辑、中共四川省委宣传部副部长兼四川出版总社社长、四川省文联主席。其主要作品结集为《李致文存》5 卷,2018年由四川人民出版社出版。在团中央工作期间,李致曾于1969年4月至1973年6月随团中央下放河南省潢川县黄湖农场。在回忆这段生活时,李致认为“这是一段不可缺少的经历”[4]。

在搜集整理团中央“五七”干校的历史文献时,我们发现,当年下放的工作人员,即便是在晚年撰写回忆录时,也很少回忆他们在干校的生活细节。这一方面反映了他们颇为复杂的历史心态,另一方面也给我们研究团中央的那段历史留下了很多遗憾。《往事》《回顾》《昔日》是李致晚年的三本随笔集,其中“有对亲人母亲、三爸,特别是对四爸巴金等亲情的系念;有与前辈作家茅盾、沙汀、艾芜等亲切交往的回忆;有童年和青少年的追求,有对过去荒唐岁月含泪的叙述,以及出访和暂住国外的见闻”[5]。内容如此丰富,但回忆干校生活的篇章却屈指可数。本文希望能够依据这些史料,再加上《李致文存》第2 卷中的有限篇幅,呈现李致生命中那段特殊的历史时光。

1929年,李尧枚在上海与巴金合影

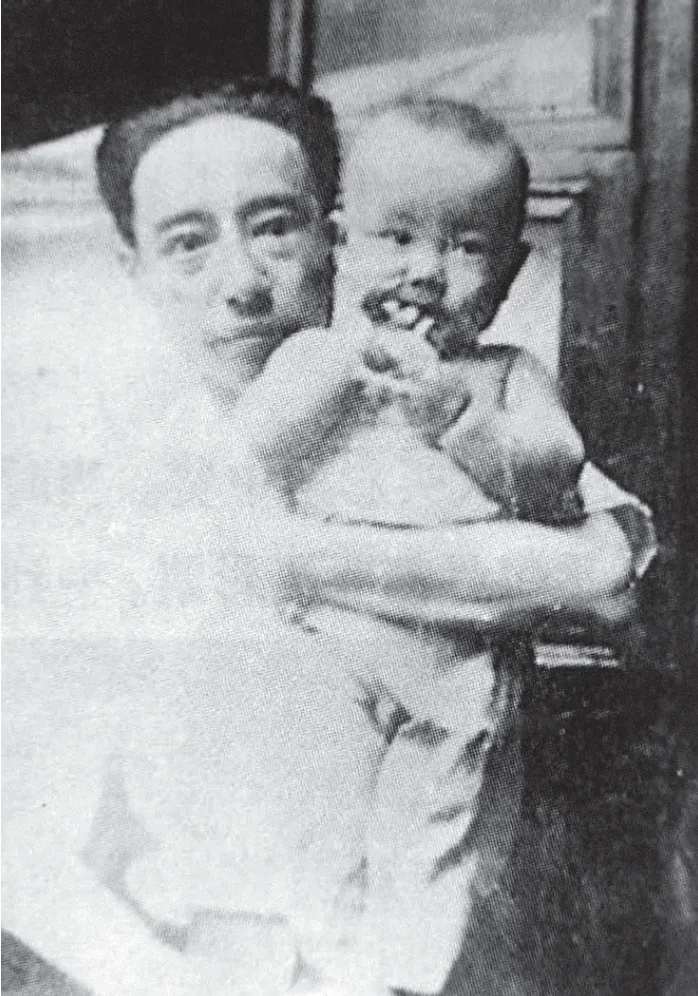

1930年夏,李尧枚抱着不满1 岁的李致

身份与境遇

说到身份,下放到黄湖农场的团中央工作人员情况相对比较复杂。他们中间有“三胡一王”[6]等革命干部,有中国青年出版社、中国青年报社等出版单位的编辑记者,有青年印刷学校的师生,有印刷厂的工人,还有跟随他们一起下放的家属。其中,有一些人的身份更为特殊。在下放之前的历次运动中,这些人因为各种原因受到不同程度的冲击和批判,在下放的时候,他们的“问题”还没有得到解决。所以,从一定程度上说,他们是以“戴罪之身”来到黄湖的。萧也牧如此,江晓天如此,李致也是如此。

李致的“问题”源于两个“旧案”。读高中时,李致是学生运动的积极分子,“先后参加了地下党直接领导的‘未名团契’和‘破晓社’,1946年年底参加党的地下组织”[7]。1947年,在重庆的“六一”大逮捕中,李致与其他一些进步学生被国民党当局逮捕。6月5日,由巴金好友、原华西协合高中校长吴先忧营救出狱。这本来应该是李致革命生涯中的光彩一笔,但在20世纪60年代,这件事却成了他被批判的理由,他本人也被当作“叛徒”关进“牛棚”。此外,李致早年发表文章时曾经引用过胡风的一些语句,于是就被认定为“胡风反革命集团”的“小爬虫”。因为“认罪”态度不好,李致的“问题”长期得不到解决,直到1971年他才被“解放”。

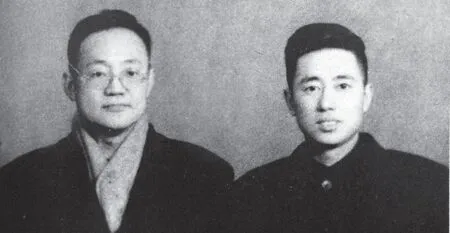

1955年,巴金与李致在重庆合影

刚到干校,由于还没“解放”,其他人开会时,他也就没有资格参加,往往被派去看牛。有一次,因为中途回宿舍喝水,把牛搞丢了,使他十分紧张。幸亏在一位农工的帮助下把牛追了回来,否则就可能会背上“破坏生产”的罪名。后来,他虽然获得了“解放”,但依然不被信任。所以,在1971年的农村整党工作中,李致被派到桃林公社张集大队[8],负责一个生产队,接受贫下中农再教育,不担任任何领导职务。即便如此,他和工作组组长戴云依然发现了一些问题。主要是当地农村“左”倾路线突出,例如采用平调的办法建立集体养猪场,就是把各家各户的猪集中到一起饲养;再如农民的自留地统一由集体耕种,农民彻底丧失了农业种植的自主权;还有生产队的经济负担过重,影响了农民生产的积极性,等等。后来,在李致赴信阳、武汉、成都等地治疗眼病期间,戴云与大队支部一起解决了用平调的办法建立养猪场的问题,受到了群众的拥护。

另一个能够体现李致在干校期间境遇的故事发生在1970年的冬天。在他的生日当天,李致接到在黑龙江北大荒劳动的女儿李芹发来的电报,全文是“共产党员是用特殊材料做成的”。但是就因为这样一封电报,某位领导竟然兴师动众地找他谈话,告诫他不要因为当上代班长就可以骄傲。这件事也让李致明白了自己在干校的处境。

劳动与生活

在干校,劳动当然是最主要的内容。据李致回忆,当时,他大多数时间是在大田劳动。农忙时锄地、下种、收割,担抬背赶;农闲时打土坯、修房子,放过牛群、鸭群,守过防洪水的幸福闸。第二年,他参加了犁地突击队,赶着牛用双轮双铧犁犁地。还有种瓜、育苗等技能,李致都是在黄湖期间学会的。

在所有的劳动中,“双抢”的劳动强度最大。凌晨四点半就要起床,天不亮就到大田收割小麦或谷子。天亮以后,食堂会送来简单的早餐,一般是馒头、稀粥和咸菜,在田间地头吃过以后接着劳动。中午12 点可以回连队午餐,休息一个小时,回到田里再干,直到天黑。吃过晚饭,躺在床上,很多人都已经累得不想动弹。但就在这个时候,经常会有哨声响起,军代表要求紧急集合。原因是小麦堆在场院里,一旦下雨就会造成很大损失,为保卫胜利果实,要求大家挑灯夜战,用脱粒机把小麦脱完。于是战斗开始,灯光把场院照得像白天一样亮堂。大家高喊着口号鼓舞干劲,场面十分热烈。有时候劳动时间太长,机器总会不知原因地突然停下来。有人就喊:“机器坏了,大家先休息一会儿。”但一时半会儿总也修不好,只能让大家回去睡觉。

由于在干校得到了充分的锻炼,1971年,李致在桃林公社张集大队整党参加农业劳动时,就受到了当地民众的一致表扬。当时,李致负责一个生产队。据他自己说,在这个生产队,他很受欢迎,很多农业劳动他都会。犁地,“犁把扶得稳,路走得直”;挑担,“百斤重的稻草,挑起来就走”;“即使在农村,也不是任何人都能这么干的。这是我在干校经历了劳动锻炼的成果。”[9]我们不知道李致的说法有没有夸张的成分——从他的家庭出身、求学工作经历来看,他真正从事农业劳动的时间应该不会太多,但可以肯定的是,他在黄湖期间应该是切切实实地对农业劳动有了深刻的体会。这也是不少下放干部在回忆“五七”干校时,较多对其进行肯定的一点,因为就是这一点,让他们更多地了解了中国的农村。

除了劳动,干校时期的一些生活场景也被李致储存在了自己的记忆深处。李致会理发,干校时期,他可以随时拿出围裙,用手动推子给人剃头。在那个年代,农村的理发店很少,农村人理发不太方便。所以,在张集整党时,李致服务上门,分文不取,找他理发的人很多,“一般还有几个人排队等候”。一个小伙子找他理发,结果被夹了头发,高声叫喊:“老李,我不‘逗’了!”[10]离开北京时,李致随身带了一些眼药和感冒药。遇到农民眼睛不适或者感冒的问题,他会送一些药给他们用。因为生活贫困,农民平时很少用药,药的效果在他们身上就特别明显。因此,李致被农民们误认为是医生,平时一旦有病就会找他。李致不是徐惟诚[11],不敢给人看病,只好对农民群众再三申明自己不是医生,而且只有这两种药。由此,李致也深刻认识到中国农村医疗条件的实际困难。干校期间,李致还做过半天的幼儿园“阿姨”。有一天,排长通知说,幼儿园老师休息时间太少,意见很大,校部决定给她们放假,派男同志去顶班。领导决定派李致参加。因为原来就是做幼儿工作的,所以李致就答应了下来。由于其他男同志没有育儿经验,李致就带头领着孩子们玩了半天的游戏,孩子们却不知道该怎么称呼他。因为原来的老师都是女的,这些孩子依然按照原来的习惯,喊他“阿姨”,无论李致如何纠正,直到这项顶班的工作结束时,孩子们也没有改正过来。甚至后来再相遇时,孩子们依然喊他“阿姨”。

李致(后排右一)在团中央“五七”干校田间劳动

在李致的回忆中,团中央干校的伙食也得到了充分肯定。在评价“五七佬”“吃得好”这首顺口溜时,他说这种情况主要是在后两年,刚开始除了粮食有保证以外,肉类、蔬菜和其他副食品其实很少,条件比较艰苦。李致的这种评价恐怕也是与后两年的情况比较而言,如果跟当时大多数中国农民相比,粮食有保证已经是一种难以想象的幸福了。从这种评价大体上也可以看出,像李致这样一直生长在城市中的知识分子,对中国农村的真实生活实在是缺乏基本的了解。干校后期,生活大为改善。“我所在的二八连,几乎每天有肉,一顿饭发过三个鸭蛋,也常吃鱼。以至于军代表在总结工作时,用‘人胖、猪肥、牛长膘’来形容干校的大好形势。”[12]参加整党时,李致住在社员家里,吃“派饭”。李致是南方人,喜欢吃米。信阳虽然属于以面食为主的河南,但也有不少地方主食大米。潢川县更有“有钱难买潢川县,一半大米一半面”的说法。所以,对于李致来说,“与在辽宁‘四清’吃玉米高粱相比,河南农村的生活,实在是太‘幸福’了”。在农民家里,李致还吃到了一种特殊的米饭。“他们用一小黑瓦罐,装上新米,不加盖,‘捂’在柴灶的烧火洞里,做菜烧水时,顺带就把米饭‘焖’熟了。取出来的瓦罐,上面一层黑炉灰,把黑灰‘扒’掉,露出白白的米饭。这种饭吃起来特香,不吃菜也没关系。”[13]

李致(右)在团中央“五七”干校

亲情与友情

大概是“过继”的原因,或者因为这是“爱我最深”[14]的大哥的儿子,也许是因为渴望得到别人理解的巴金从李致那里得到了更多的理解,总之,巴金和李致的关系十分亲密。叔侄二人虽然身处异地,却经常通过书信或电话保持联系。从20世纪60年代中期以后,在相当长一段时间内,两个人的处境都比较困难,也就自觉中断了联系。然而,李致始终关心着受冲击更严重的巴金。

在黄湖期间,有一天干校公布晚上要放电影《英雄儿女》。因为了解《英雄儿女》是根据巴金的小说《团圆》改编的,李致就猜想,“如果放这部电影,是否意味四爸的处境有所变化呢?”怀着这样的期待,李致来到位于洪岗的干校校部。“电影一开放,果然是根据巴金小说改编的,我不免感到高兴;但‘根据巴金小说《团圆》改编’这几个字却被删去,使我大失所望。”[15]在这种形势下,李致不免对巴金的处境感到担心。于是,1972年8月,他先给巴金的女儿李小林写了一封信,打探情况。收到回信以后,10月30日,他给巴金写了中断联系六年以后的第一封信。在这封信里,他不仅表达了对巴金的牵挂,对萧珊的去世更表示了沉痛的心情。在信的末尾,李致很执拗地问了一个问题:“我还要问一遍:妈妈去世之前,她看见我给小林的信没有,她说了些什么?我问过小林,她没有回答,但我很想知道。”[16]这个执拗的问题,不仅表现了李致与巴金之间的亲密关系,而且表明了李致对萧珊的深厚感情。巴金的回信让李致对四爸的生活多了一些直观的了解,也更激发了他去看望四爸的强烈愿望。

1972年11月4日,巴金、李致恢复通信后,巴金写给李致的第一封信并寄去萧珊的照片

1973年春节过后,李致提前从北京出发返回干校,途中专门绕道上海去看望巴金。为了避免被别人抓住把柄,李致对外界公开的理由是去上海看他的眼病。[17]李致在上海待了三天,就住在巴金家里。由于楼上的房间都被查封,巴金只得与李致挤在一张床上。“我躺在床上,辗转不能入眠。我想起早在1936年,鲁迅就称他是‘一个热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家’。怎么能这样对待他呢?……我深切期望他能摆脱这不幸的处境,但我自己也不知道那黑暗的日子什么时候才能结束。”[18]由于各种条件的限制,李致和巴金无法深谈,但是在那种环境中,相互牵挂的两个人能够见上一面已经是莫大的幸福了。因为去上海的时间是从回京探亲的时间中挤出来的,所以他必须按时赶回干校。怀着这种复杂的心情,李致离开了巴金,离开了上海。为了避免别人知道他曾经绕道上海,他只按北京到信阳的车程报销了车票。[19]

除了巴金,在那个特殊的岁月中,李致跟母亲、子女之间也彼此牵挂、相互关心。“我叫我母亲为大妈,即大伯母的意思。”“为什么这么叫,谁也说不清楚。”[20]其实也很好理解。因为一出生李致就过继给了巴金,从名义上讲也就是巴金的儿子。从巴金这里论的话,李致自然应该喊母亲“大妈”。因为李致一岁四个月时李尧枚就去世了,一个年轻的母亲带着五个年幼的孩子,日子的艰难可想而知。因为只有这么一个儿子,母子之间的关系也就更加亲密。平时如此,特殊时期更是如此。1971年春节,李致从黄湖回成都探亲,“大妈知道我恢复了组织生活,显得很高兴,问我的觉悟提高了多少。”因为“大妈”耳聋,李致在纸上告诉她:“提高了百分之八十。”1972年回去探亲时,李致的儿子李斧跟奶奶用手比划着开玩笑,“大妈”不仅不生气,还跟着孙子一起比划起来。在那样的年代里,哪个母亲不关心自己儿子的处境?哪个祖母面对千里归来的孙子不欢喜满怀呢?

1973年,李致到上海看望巴金时顺便治疗眼病的挂号单及诊疗记录

李致与女儿李芹之间感情很深。“我很爱我的女儿,她也很爱我。”[21]但是,在他们之间却发生过一次很大的冲突。在李致下放黄湖期间,李芹去了北大荒。李芹是一个勤奋好学的女孩,白天参加农业劳动,晚上还要读书学习。但是,她的这种行为不仅没有得到支持,反而受到一些人的批评,认为她革命立场不坚定,没有一辈子扎根边疆的决心。李芹受了委屈,就给父亲写信倾诉。所以,李致经常在晚上点着马灯给女儿回信,鼓励她努力上进。“尽管我讲的都是正确的意见,用的也是革命的语汇,但欲加之罪何患无辞?”所以,李致总是叮嘱女儿不要保存信件。可是女儿却舍不得毁掉。“当她从北大荒回到成都时,我的几百封信她保存得好好的。我说服不了她,只好趁她不在家时把信全部烧掉。以后她发现了,大哭大闹一场。”[22]从李致父女的这次冲突中,我们不仅可以窥见时代的冰山一角,而且能够体会他们父女之间的浓厚亲情。李致叮嘱女儿烧掉信件,自然是为了保护女儿、保护家人,女儿舍不得把它们烧掉,也完全是因为这些信件在那个艰难的时代里给她带来了精神的慰藉和心里的温暖。

李致母亲和她的五个子女(戴帽者为李致)

1972年春节,李致回成都探亲时与妻子、子女合影

由于妻子丁秀涓所在的中国科学院学部干校就在信阳市的明港镇,离他不算太远,儿子李斧更是随他在黄湖读书,所以,在李致有关干校的回忆中,丁秀涓、李斧母子的篇幅反而比较少见。

在干校,李致不仅体会到了历史的严峻,同时也体会到了人情的温暖。1971年在张集大队整党期间,李致眼病复发,比较严重。“老戴主动关心我,支持我出去治疗;先后到信阳、武汉、成都等地,才勉强治愈。我常想:如果换一个组长,唱几句高调,要我坚持工作,不知会给我带来多大的痛苦。”[23]所以,1980年戴云去世以后,李致先后写了两篇文章《忆戴云》《“生前友好”——怀念戴云》来纪念他。李致干校时期的排长、团中央少儿部的杨爽,“是一个正直的好人”。由于跟李致住在一个宿舍,对李致逐渐有了了解和信任。即便是在李致被“解放”以前,排里的一些工作部署,他都会私下里征求李致的意见,这让李致有了一种久违的被尊重的感觉。在李致将要被“解放”的时候,他叮嘱李致,无论别人如何批判攻击,都一定要心平气和,以免被人抓住“态度不好”,这又让他感受到了同志般的关怀。此外,班长方丽华对同志们的关心和爱护、时任团中央候补书记李淑铮的正直和坚强,也都让李致切实感到“世上还是好人多”[24]。

给李致带来温暖的不仅有自己身边的同事,还有一条名叫“小黑”的土狗。“我那时刚从‘牛棚’放出不久,尚未‘解放’。‘革命群众’为划清界限,一般不与我说话。我也习惯了这种孤独。但小狗不知人世险恶,总要和我亲近,特别是那只名叫小黑的。一见我就从老远跑来,在我面前摇头摆尾,像一个滚动的圆球,既亲切又好玩。”夏季,黄湖地区经常遭遇洪水,幸福闸、白虎闸等重要水利设施就需要有人日夜坚守。李致晚上被派去看守幸福闸时,往往会带上小黑。“幸福闸离连队约十里,四周渺无人烟,我虽胆大,一个人也免不了有些担心。幸好有小黑陪伴,形影不离;不是同类,胜似同类。”[25]

书人与书事

李致是一个特别爱书的人,爱读书,也爱藏书。

他曾经有好几年不断给巴金写信要书。只要他提出要求,巴金总是有求必应。《契诃夫小说选》有30 几本,巴金都设法给他找全;《欧阳海之歌》刚一出版,巴金就主动买了给他寄去。在1976年1月20日的信中,巴金告诉李致,在他送书的人里面,“给小林的最多,你是第二”[26]。在《巴金的内心世界:给李致的200 封信》中,附有李致写给巴金的一些书信,从中可以多次看到这样的信息:“大家都盼望爹尽快把书寄来。书请包厚一点,有两次都散了。过去文生社出了一套朱洗的生物丛书,好像有四五本,如有可否送我?”(1974年12月24日)“我希望得到原打算寄我的这一包书。”(1975年5月20日)“爹寄点什么书给我?十月革命后的苏联小说,爹还有吗?我只有鲁迅的创作(五八年出的《全集》),没有日记和译丛。若有《金瓶梅》,我也想要。”(1976年2月27日)看李致跟巴金要书的语气,他是真没有把巴金当外人。而巴金也真如李致所说的“有求必应”,尽自己所有毫无保留地寄给李致。“前次寄上托马斯写的小说一部,明天我还要寄高加索故事、散文诗、中国历代诗歌选三种书给你。”(1973年7月15日)“昨天挂号寄上《约翰·克利斯朵夫》一部四册,以前答应过你的,总算找到了。”(1973年10月28日)“你要的三种书,我只有两种,《鲁滨孙》没有,因此仅寄上书两种,共四册,请查收。”(1974年1月6日)“书先后寄上两包,想都收到。你要的书,有的我没有,有的我自己在使用。可以寄给你的会陆续寄上。”(1975年1月10日)对于李致的屡屡要书,巴金并没有什么异议:“寄点书给你,算不了什么,只希望你好好工作,能做出点成绩。”(1976年1月20日)但是巴金的九妹李琼如却看不下去了,批评李致说:“老五,你光晓得向四爸要书,他年纪这么大了,要找书、包书、写封皮,然后提着书从武康路到淮海路邮局去寄。他受得了吗?”[27]大概是接受了姑姑的批评,从此以后,李致才不再写信向巴金要书了。

干校前期,劳动任务很重,基本没有读书时间,而且,除了《毛泽东选集》《毛主席语录》《鲁迅全集》以外,也几乎无书可读。[28]这对于喜欢读书的李致来说,自然是一种折磨。1969年秋,李致的儿子李斧也来到黄湖[29],带来了三口简易木箱,里面装的全是书。这在一定程度上解决了李致的读书问题。其他的书不敢露面,只悄悄地把《列宁文集》拿了出来,希望通过阅读原著提高自己的马列主义思想修养。谁知刚刚读完第一卷,就赶上年终鉴定。“革命群众”在给李致提“希望”时,第一条就是“希望”他学习的时候要多联系实际,多读毛主席的著作。

后来,干校传达“最高指示”:毛主席提倡阅读《红楼梦》。对李致来说,这真是一个福音。“我立即把书找出来,津津有味地阅读,仿佛跳出了枯燥沉闷的世界。”[30]因为绝大多数人都没有《红楼梦》,知道李致有,纷纷来借。这让李致十分心疼。“因为借出的书,或被弄脏,或被折皱,或背陷胸凸,惨不忍睹。”好在“最高指示”只提到《红楼梦》这一部书,他也只好豁出去了。因为爱书、藏书、有人借书,时间长了,李致慢慢地总结出来向人借书和借书给人的经验各三条。向人借书,要使对方愿意经常借给你的话,要做到三条:“一是爱护书”;“二是按时还”;“三是决不转借”。作为有藏书又心疼书的人,别人借书,不能不借,李致的办法也是三条:“初次借书的人先借一般的书,看他对书的态度,再决定对策;少数既好又流行的书,买两本,一本收藏,一本借阅;凡借书要登记,以免大家忘记。”[31]李致不愧是出生于书香门第,地地道道一个读书的种子,后来担任四川人民出版社总编辑、四川出版总社社长,也实属发挥所长。20世纪80年代,四川人民出版社出版了中国现代作家近作丛书、四川籍中国现代作家选集丛书等一大批曾经引起了较大反响的文学图书。这大概与李致对图书的热爱、对文学的爱好有很大的关系吧。

注释:

[1]李致称巴金为“四爸”,依据的是家族的大排行,就像巴金喊李尧林“三哥”,而实际上李尧林是他的二哥一样。巴金的父亲李道河先后娶过两位夫人,生养了五儿五女十个孩子。原配陈淑芬生有(顺序以年龄大小):李尧枚、李尧桢(女)、李尧彩(女)、李尧林、李尧棠(巴金)、李琼如(女)、十妹(小名元)、李尧椽(后改名李采臣),继室邓景蘧生有(顺序以年龄大小):李瑞珏(女)、李尧集(又名李济生)。

[2]这种说法并非夸张,因为李尧枚去世时,李致只有一岁零四个月。

[3]长期报道巴金活动的新华社记者赵兰英在一篇采访中的说法。见李致编《巴金的内心世界:巴金给李致的200 封信》出版前言,四川人民出版社2006年版。

[4]李致:《我与〈四川文学〉的不了情》,《李致文存》第2 卷(上),四川人民出版社2018年版,第638页。

[5]李致:《往事》内容提要,四川民族出版社1995年版。

[6]“三胡一王”指当时共青团中央第九届委员会书记处第一书记胡耀邦,书记胡克实、王伟,候补书记胡启立。

[7]李致:《失去自由的日子》,《往事》,四川民族出版社1995年版,第22页。

[8][9][10][13]李致:《鸡就是鸡,鸭就是鸭——我“三下农村”的故事》,《李致文存》第2 卷(上),四川人民出版社2018年版,第265、263、263、264页。[10]另注:在河南,“逗”是一个总动词,不“逗”就是不干了,不剃头了。

[11]徐惟诚,曾任共青团中央书记处候补书记、中共中央宣传部常务副部长等职务。在黄湖农场下放期间搜集了300 多种中草药,给当地农民医治疾病,在当地影响很大。有一首顺口溜反映徐惟诚当年行医事迹说:“聪明能干徐惟诚,中医医术自学成。为民看病开处方,药到病除扬美名!”

[12]李致:《“五七佬”的劳动和生活》,《李致文存》第2 卷(上),四川人民出版社2018年版,第337页。

[14]巴金:《做大哥的人》,李致、李斧编选《巴金的两个哥哥》,中国华侨出版社2009年版,第22页。

[15][16]李致:《我淋着雨,流着泪,离开上海——记“文革”中去上海看望巴金》,《往事》,四川民族出版社1995年版,第155、157页。

[17]从动机上看,看病可能的确只是一个借口,但是在上海期间,李致也真的去上海五官科医院看了医生,并且保存了当年的挂号证明。

[18]李致:《永远不能忘记的四句话》,《往事》,四川民族出版社1995年版,第72页。

[19]“当时探亲,只要有一张从干校回家的票就可以报销来回的双程票了。因为人已经回到干校,必然是乘车回来的,不可能从北京步行回来。一般不会引起怀疑。”李致:《我淋着雨,流着泪,离开上海——记“文革”中去上海看望巴金》,《往事》,四川民族出版社1995年版,第160-161页。

[20]李致:《大妈,我的母亲》,《往事》,四川民族出版社1995年版,第124页。

[21][22]李致:《特殊的“纪念日”》,《昔日》,四川民族出版社2001年版,第119页。

[23]李致:《忆戴云》,《往事》,四川民族出版社1995年版,第47页。

[24]李致:《世上还是好人多》,《李致文存》第2 卷(上),四川人民出版社2018年版,第327-331页。

[25]李致:《干校三事》,《李致文存》第2 卷(上),四川人民出版社2018年版,第346页。

[26]李致编:《巴金的内心世界:给李致的200封信》,四川人民出版社2006年版,第47页。

[27]李致:《为别人着想——巴金与我的藏书》,《昔日》,四川民族出版社2001年版,第18页。

[28]无书可读当然是历史的不幸。但也是在这不幸之中,我们看到,那一代人对毛泽东、鲁迅的著作特别熟悉,这些著作甚至成为不少人一辈子安身立命的精神依据。对于当下的读者来说,有海量的图书可供选择,自然是一种幸运,但是在茫茫的书山书海中,如果找不到或者没有机会寻找可以作为自己精神依据的图书,是否也是一种不幸?

[29]随着中苏关系的日益紧张,北京城内开始大规模挖掘沟壕,并开始向外地疏散在京人员。这一情况在叶圣陶写给当时下放黄湖的长子叶至善的书信中曾经多次出现,叶圣陶甚至多次设想到黄湖与儿子团聚。

[30][31]李致:《新书柜引起的遐想》,《昔日》,四川民族出版社2001年版,第132、134-135页。