初中物理教学中学生科学思维的培养初探

2020-08-18郭振强

【摘 要】在新课程改革不断深化的背景下,我国教育领域有了全新的挑战。在此形势下,初中物理教师要在课堂教学中将学生的实际情况作为基点,遵循学生思维发展规律,为学生构建相应的教学情境,引导学生深入探讨物理知识,帮助学生理清物理现象与物理过程所存在的内在关联,使学生逐步突破物理重难点。基于此,在初中物理课堂教学中,教师要“握住”物理知识的“藤”,带领学生“摸”到科学思维的“瓜”,使学生在这个过程中逐步促进自身科学思维的形成,进一步推动综合能力的发展。

【关键词】初中物理;课堂教学;科学思维

【中图分类号】G633.7 【文献标识码】A 【文章编号】1671-8437(2020)16-0164-02

物理规律是物理体系中的核心部分,是初中物理教学的重要内容,同时也是培养学生科学思维的有效纽带。然而在实际的初中物理课堂教学中,有部分学生在物理规律学习中还存在一定的思维障碍。基于此,教师在教学物理规律时,应当以学生的思维障碍为切入点,将物理知识作为枢纽,切实培养学生的科学思维,使学生在物理学习中逐步形成自主探究意识。

1 引发认知冲突,激活学生思维

在实际的初中物理课堂教学中,教师应当结合学生的思维规律,为学生构建相应的问题情境,帮助学生深化对物理知识的认识,促使学生在推理归纳中逐步理解物理规律,为培养其科学思维打下良好的基础。如在教学“牛顿第一定律”时,为了使学生更好地理解运动和力之间的关系,可以设计以下环节。首先,为学生演示实验(如图1)。在水平桌面上放置一辆小车,随后用手推动这辆小车,在这辆小车运动一段路程后松开手,这辆小车依旧运动了一段路程才停下来。展示完毕后,教师提出问题:“同学们看到了什么现象?产生了何种想法?”这种方式使学生认识并且学会分辨物体运动及其状态之间的变化。之后让学生分阶段叙述这辆小车的运动过程,并探讨该小车在水平方向受到的力。其次,借助多媒体设备给学生呈现视频:一名小男孩踢足球,随后足球在草地上滚动了一段距离后才停下来[1]。同时提出问题:“同学们看到了什么现象?产生了何种想法?”最后,再为学生演示实验,一辆小车正在气垫导轨上运动。这一系列的实验,促使学生思考、分析,使其深刻地意识到物体在运动时不用借助力维持,力主要是起改变物体运动状态的作用。实验演示、实例分析等方式,有效地引发了学生的认知冲突,使学生明确“只有当物体受力时才会运动”“物体在运动过程中需要借助力来维持”是错误的,从而帮助学生正确理解和把握物体和力之间的关系。

2 分組实验探究,培养探究能力

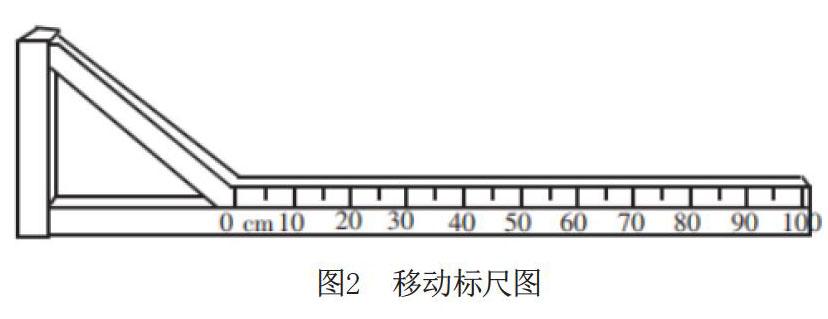

当学生对运动和力之间的关系具有一定的认识后,初中物理教师接下来的任务则是引导学生探究阻力对于物体运动的影响。首先,在课堂教学中,教师结合本节课的内容引出相应的探究问题:阻力大小对于物体运动速度的影响。当问题抛出后,教师应当给出相关的探究装置(如图2),将实验合理划分为若干个小组,每组实验让小车从同一斜面的同一高度滑下,水平面则是粗糙程度不一样的木板、棉布、毛巾表面组成的,让学生观察小车在三种表面上运动的距离,并且提出引导性问题:“同学们,你们能够设计出运动方向上不受外力的小车吗?”随后,适当地引导学生,使学生以变量识别、操作变量等为切入点,开展相应的实验探究,在得出结论后进行相应的交流和探讨。然后,教师可以追问:“同学们根据上面的实验推理想象一下,不受外力作用的话,小车将会怎样运动?”这样能给学生提供一个高效的教学课堂,使学生在学习中逐步发展科学论证、质疑等科学思维,并且能在一定程度上培养学生的合作意识和科学探究能力,为学生勇于探索、团结协作精神的形成创造有利的前提条件[2]。

3 依托实验结果,启发学生思维

当学生完成上述实验后,为了进一步深化学生对牛顿第一定律的理解和掌握,教师可以以学生的实验结果为依托,提出引导性的质疑,以此启发学生的思维。如“同学们,假设在上述基础上再做一次气垫导轨实验,小车在水平面受到的阻力会怎么样呢?与上述实验结果相比,小车的运动时间是更长还是更短?小车运动的速度是更快还是更慢?如果再做十次、百次或是千次,那么结果又会是怎么样呢?”这种引导方式能发散学生的思维[2]。随后,带领学生深入剖析牛顿第一定律。首先,引申出伽利略的理想实验,以此对学生进行引导,使其运用科学的思维推理。其次,介绍笛卡尔的观点,即假设物体没有受到任何力的作用,不但大小、速度都不会发生改变,运动的方向也不会发生改变,会随着原本方向继续运动。最后,阐述牛顿的补充。当物体在静止状态下没有受到力的作用时,那么它依旧会保持静止的状态。通过这种方式,学生对于牛顿第一定律的认识会更加全面,理解也会更加深刻,还能更好地吸收和消化课堂所学的知识。同时还能有效地启发学生的思维,使学生在实验结果的驱动下,将科学推理逐步转化为理想实验,以此有效促进学生科学推理、科学论证、质疑创新等科学思维的稳步发展。

总而言之,在实际的初中物理课堂教学中,教师应当对学生的实际情况充分了解,将认知目标与科学思维有机整合,组织开展规律化的教学活动,在提出问题、猜想假设、实验探究以及科学推理中帮助学生逐步理解物理知识,同时在学生解决问题的过程中强化学生的物理能力。

【参考文献】

[1]马东,王永成.基于核心素养的物理课堂教学探讨——以牛顿第一定律为例[J].中学物理,2018(7).

[2]陈文鑫.物理学史在中学物理教学中的应用——以初中《牛顿第一定律》为例[J].物理教学探讨:中学教学教研专辑,2015(6).

【作者简介】

郭振强(1966~),男,山东高密人,本科,高级教师(副高)。研究方向:物理教学。