马头营地区低幅度构造速度建模方法

2020-08-18王小卫雍运动郄树海

王 鹏 王小卫 雍运动 刘 威 郄树海

(中国石油勘探开发研究院西北分院,甘肃兰州730020)

0 引言

低幅度构造是指构造相对平缓、闭合幅度只有10~20m左右的地质体。这类构造虽然规模不大,但是在有利的生储盖及油气运移条件下可能形成“小而肥”的高产油 气藏[1]。赵 子渊[2]早在1982年对三肇凹陷进行构造分析时利用“统计法”用叠加剖面绘制等高距构造图,揭示出85个低幅度构造。尔后的二十几年时间里,低幅度构造识别技术得到了越来越多学者的重视,在低幅度构造控油机制、识别技术以及油藏开发技术等方面都取得了很大的进步,特别是在对其进行识别和成图方面,形成了一系列行之有效的技术方法。近年来,随着物探技术和地质理论的进步,低幅度构造油气藏的勘探开发取得了显著效果[3-9]。而针对低幅度构造成像方面的研究相对较少:李立诚[10]阐述了近地表结构复杂条件下准确的长波长静校正、振幅的准确归位以及精细偏移对低幅度构造成像的重要性;吴琳等[11]分析了静校正对低幅度构造资料处理的影响。

马头营凸起位于黄骅坳陷北部,馆陶组广泛发育曲流河—浅水三角洲相沉积地层[12-13]。地层埋深为1100~1500m,储层主要为辫状河道砂体。该区具有构造幅度低、储层横向变化快、成藏条件复杂等特点。吴吉忠等[14]对马头营凸起馆陶组低幅度构造圈闭的识别技术进行了研究;赵玉新[15]对马头营凸起东部古生界潜山油藏的成藏条件进行了分析。

马头营地区地表复杂,近地表速度和厚度变化剧烈,只有准确反演出近地表的速度和结构,才能保证深层反射的精确成像。由于受该区沉积大断层控制,低幅度构造建模与断层密切相关[16]。因此浅层速度的准确性及断层的构造解释精度,是马头营地区深度域速度建模成败、识别低幅度构造的关键。

为了提高马头营低幅度构造的成像精度,本文采用新的深度域综合速度建模方案:首先基于地质层位解释建立符合地质规律的沿层速度模型作为初始模型;其次采用回转波层析(DWT)反演出精确的近地表速度场替换初始模型的浅层速度;再对中深层采用沿层反射波层析进行速度建模;在浅、中深层速度模型融合后,最后采用基于模型的高精度网格层析进行速度优化,从而建立精确的深度域速度模型。

1 层位解释模型

速度建模技术现有两种,一种是基于地质层位解释的横向建模方法,另一种是基于垂向速度分析的垂向建模方法。由于马头营地区构造复杂,横向速度变化剧烈,显然采用基于地质层位解释的横向建模方法会更合理。层位解释是深度域沿层速度建模的基础[17-18],对地质规律认识越深刻,建立的模型就越准确。地层与构造解释完成后,即可通过基于地质层位解释的横向建模方法进行目标线成像和层速度迭代。

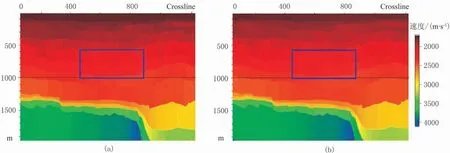

首先优选有明显波组特征的标志层,在叠前时间偏移剖面上开展300m×300m网格的层位解释。由于断层较发育,地层横向变化较快,在标志层中再插入时间间隔200ms左右的连续性好的稳定层进行解释,避免地层超覆、尖灭、削截等引起成像上的穿层现象。同时,保持层位与地层走向一致,层位的疏密与实际地质构造紧密相关,构造复杂时加密层位解释。如图1所示,在叠前时间偏移剖面1100~1900ms(对应的深度约为1300~2100m)之间应加密层位控制速度垂向变化,与层位加密解释之前深度偏移成像结果(图1a)相比,层位加密解释之后偏移成像质量有了较大改善(图1b方框所示)。

图1 层位加密解释前(a)、后(b)速度模型(上)和叠前深度剖面(下)

2 深度域速度建模

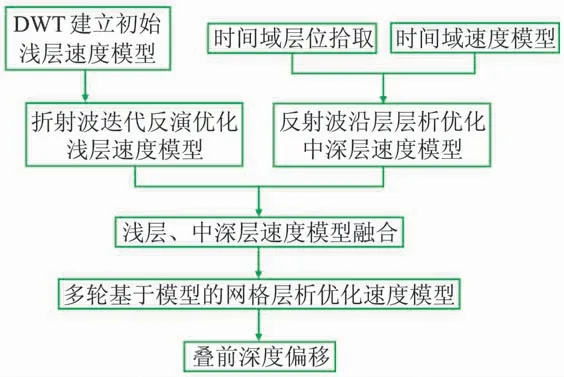

在叠前时间偏移剖面上完成层位解释后,将叠前时间偏移的均方根速度场转换为层速度,得到时间域初始层速度,再与层位解释模型结合起来转换至深度域,得到初始的速度—深度模型。根据工区地质情况,本文通过深度域综合速度建模方法进行速度建模,得到最终的速度模型,具体流程如图2所示。

图2 深度域综合速度建模流程

2.1 DWT浅层速度建模

由于冀东马头营地区地表复杂,近地表速度和厚度在水平和垂直方向变化剧烈,如果不能消除其影响,浅层速度模型的误差累积会影响到深层目的层的成像。由于对浅层速度敏感的中近炮检距信息缺失,传统的反射波层析成像方法难以获得准确、可靠的剩余延迟,不能准确求取浅层速度。DWT运用初至信息可以得到精度较高的近地表速度模型,近年来越来越受到人们的重视[19-23]。

DWT采用初至波建模,不需要识别出折射界面,其运动学特征是非线性的,其传播介质被参数化为一系列网格单元,可产生高分辨率的近地表速度场,用于后续反射波层析迭代的浅层部分,相比反射波层析方法可得到更稳健的近地表速度模型。图3是回转波传播路径示意图。DWT的具体实现步骤如下:

(1)运用全炮检距的初至信息,利用Petrel和Omega软件建立初始速度模型;

(2)逐步进行400m×400m、200m×200m、100m×100m、50m×50m网格由大到小的折射波层析多次迭代,以此反演优化浅层速度模型;

(3)速度场转换到平滑地表,用于深度偏移初始速度场拼接速度。

在0~100m采用DWT得到的速度场作为深度域速度模型,100~200m则用DWT得到的近地表速度场与反射波层析得到的速度场做插值融合。

图4是DWT得到的近地表速度场与反射波层析得到的近地表速度场对比。DWT可产生高分辨率的近地表速度场,相比反射波层析方法能得到更准确的近地表速度模型,最大程度地消除了浅层速度对深层成像的影响。

图3 回转波传播路径示意图

图4 不同层析方法反演的近地表速度场对比

2.2 中深层速度建模

由于构造运动和沉积环境的变化,马头营地区地震速度场不仅沿纵向变化,而且横向变化也较大,尤其在断层附近更为明显。速度场的横向变化不仅影响构造幅度和圈闭面积的计算,而且影响构造高点位置的解释。

基于叠前深度偏移共成像点道集的反射波层析沿层速度建模方法是目前应用最广的方法之一,主要包括时间偏移域层位构造解释及转换至深度域、目标线的成像、沿层层析等。该方法应用CRP道集剩余曲率自动拟合拾取旅行时,通过剩余速度分析,修改层速度模型,直到目的层CRP道集拉平、剩余延迟趋于0为止[24]。每次速度更新后不需要再修改时间域的层位,只是将时间域层位映射到深度域,通过反复迭代从而获得可靠的沿层速度模型和较好的成像结果。

CRP道集同相轴平直是质控手段之一,当速度模型不准确时,CRP道集同相轴不平。通过人工编辑、修改或删除速度场有问题的谱点和数据,再对速度场数据进行适当平滑以消除随机误差,保证速度场分布趋势合理,避免出现射线追踪异常、反演不收敛或局部收敛等问题,在平滑过程中要注意断层附近数据的处理。通过上述质控手段,尽可能消除速度横向变化对构造成像的影响。

2.3 基于模型的网格层析速度模型优化

数据驱动的网格层析法不容易收敛到实际速度模型,且模型没有地质条件的约束,有时会产生不符合地质规律的反演结果[25-27]。基于模型的网格层析反演,借鉴了层位约束和全局反演优点,以地质层位为基础建立模型,在横向上沿地质层位网格进行参数更新,在纵向上层位间网格更新尺度随着模型的地质层位而变化,加入有地质意义的层位约束,较好地解决了速度异常问题。速度的迭代更新结果仅仅限定于两个层位之间,提高了计算效率,减少了层析反演的多解性,提升了层间速度反演精度。

基于模型的网格层析技术充分考虑地震及地质信息,将信噪比、同相轴的连续性、地层倾角、方位角及地质层位等多种信息联合反演建立速度模型,包括一个正演过程(计算炮点、反射点、检波点的旅行时)和一个反演过程(根据旅行时和剩余时差更新速度模型)。拾取反射波同相轴剩余曲率前,要先提高CRP道集的信噪比,这样获得的剩余深度差可信度更高。剩余深度差的拾取质量直接影响后续层析反演的精度。

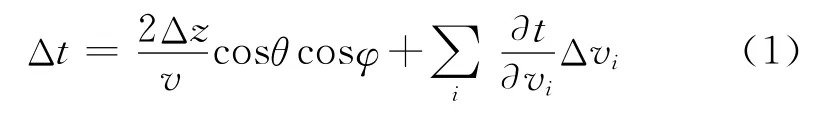

众所周知,速度模型的一个小扰动,在深度域必然有一个剩余动校正量与之对应。在反射波网格层析中,任意反射点对应的射线总旅行时为射线经过每个网格点的旅行时之和,速度模型微小扰动对应的旅行时扰动为

式中:i是网格化模型中的任意一点;Δz是反射深度变化量(剩余动校正量);v是修改前的速度;Δvi是网格i对应的速度变化量;θ是反射角;φ是地层倾角。

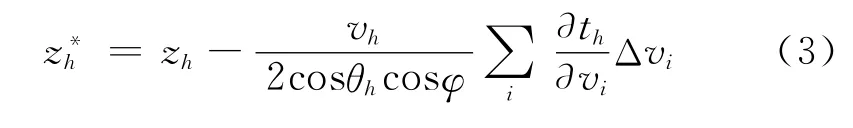

记h为炮检距,则地层真实深度可写作

式中zh为炮检距h处深度。将式(1)代入式(2),假设反射点所在网格的旅行时扰动量可忽略不计,有当h=0时,z0即为零炮检距处深度。

地下反射点对应的地层真实深度不随炮检距变化而变化,因此有,代入式(3),有

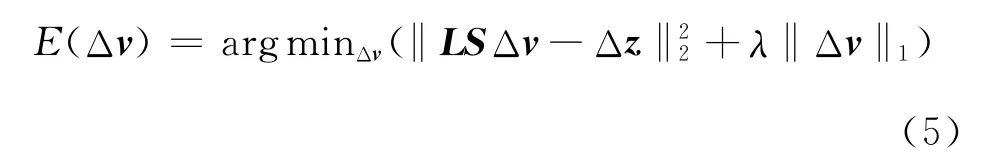

网格层析的目的即寻找最优Δvi,消除地层深度随炮检距的变化。令式(4)达到最小值,因此建立如下最优化问题

式中:Δv是速度扰动矩阵;L是模型背景项;S是平滑因子矩阵;Δz是工区剩余动校正量组成的矩阵;λ是阻尼因子。通过对目标函数的最优化迭代求解,不断更新网格点速度扰动量,最终得到高精度速度模型。

3 应用效果分析

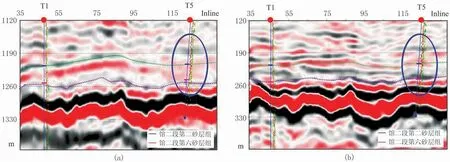

图5a是浅层、中深层均采用反射波层析成像速度建模偏移成像剖面,图5b是浅层DWT成像、中深层反射波层析成像速度建模偏移成像剖面。可以看出,利用初至波信息的DWT方法可以得到精度更高的浅层速度,再结合中深层采用的反射波层析成像进行综合速度建模,不仅改善了浅层构造成像(椭圆所示),使浅层同相轴连续,还可以最大限度地消除浅层速度对深层构造成像的影响,使中深层的断层刻画更清晰(方框所示)。

图6a是浅层采用DWT成像、中深层反射波层析的速度建模结果,图6b是在图6a的基础上再应用基于模型的网格层析进行速度优化后的结果,可以看出,后者明显提高了横向分辨率(方框所示)。

图7a是常规沿层速度建模偏移成像剖面,图7b是本文深度域综合速度建模偏移成像剖面。通过对比可以看出,本文深度域综合速度建模偏移成像结果在断层刻画方面更为出色,构造幅度有了较大变化,能有效地识别出断层(椭圆所示)。图8是图7方框中放大显示,在常规沿层速度建模偏移剖面(图8a)上W2井馆二段顶高于W1井,会导致解释人员误认为该区存在构造反转;采用本文的深度域综合速度建模方案后,在新的偏移剖面(图8b)上W2井馆二段顶低于W1井,与钻井数据完全吻合。由此可见,该地区并不存在构造反转,只是常规的速度建模偏移结果产生了低幅度构造形态异常,隐藏了有利的低幅度构造圈闭。

图5 浅层采用不同速度建模方法的偏移成像剖面

图6 基于模型的网格层析速度模型优化前(a)、后(b)速度剖面

图7 常规沿层速度建模(a)与深度域综合速度建模(b)偏移过井剖面(一)

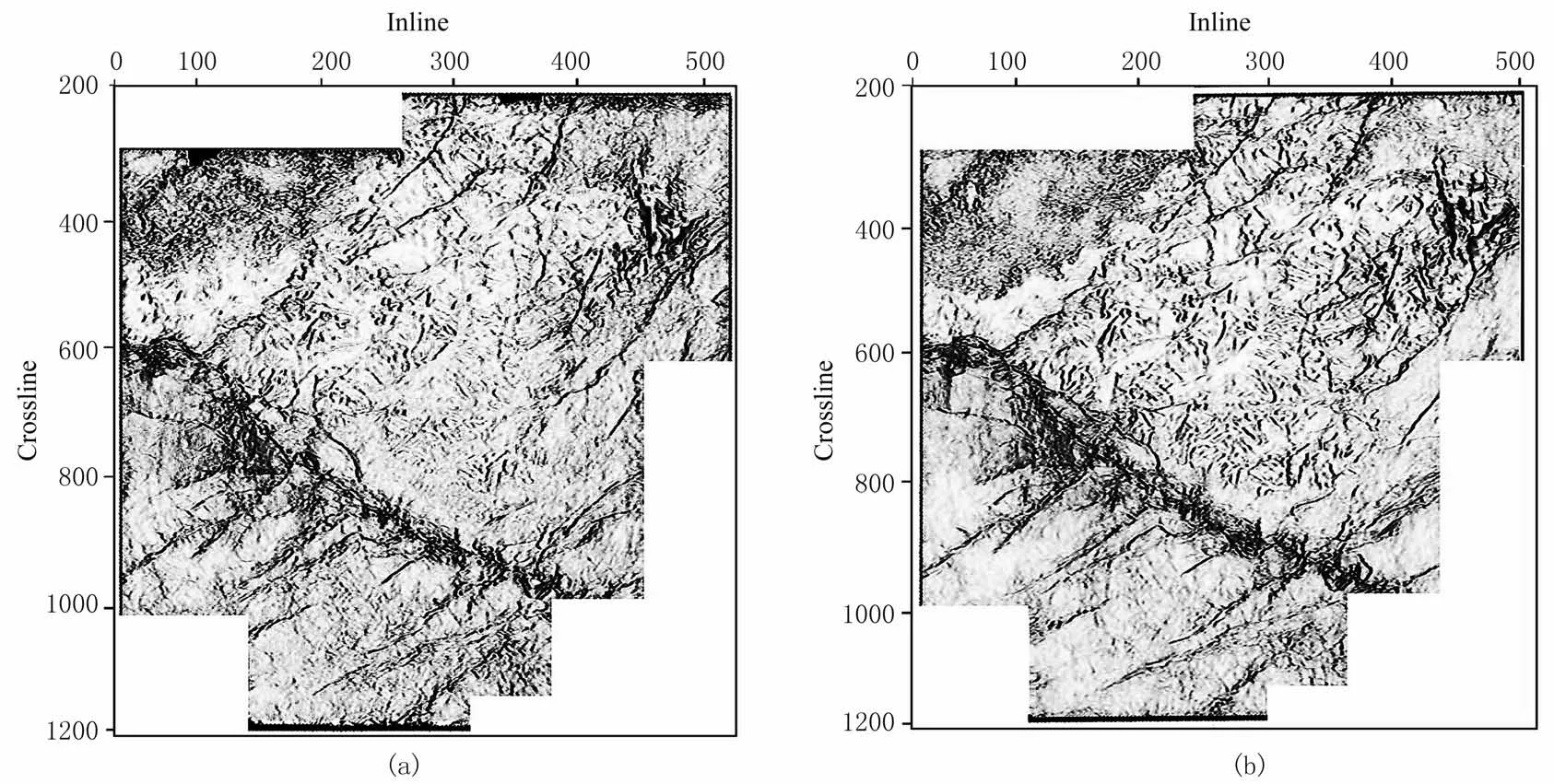

图9a是另外一条采用常规沿层速度建模的过井偏移剖面,图9b是采用本文深度域综合速度建模的过井偏移剖面,可以看出,新的偏移剖面反射能量强,同相轴连续,波组特征明显,与井上分层吻合较好,有效落实了低幅度构造(椭圆所示)。与常规沿层速度建模偏移的相干切片(图10a)相比,深度域综合速度建模偏移成像的相干切片(图10b)能更精细刻画断层。

图8 图7方框区的放大显示

图9 常规沿层速度建模(a)与深度域综合速度建模(b)偏移过井剖面(二)

图10 常规沿层速度建模(a)与深度域综合速度建模(b)叠前深度偏移相干切片(1500m)

综上所述,本文采用深度域综合速度建模偏移成像后的剖面构造形态与真实构造形态较一致,正确揭示了马头营低幅度构造分布特征。

4 结论

叠前深度偏移是解决复杂构造成像最有效的技术,而深度域偏移成像精度直接取决于层速度建模精度。针对马头营地区低幅度构造成像,本文应用了一套综合的深度域速度建模方案:浅层DWT速度建模、中深层反射波层析成像、整体基于模型的网格层析速度建模。深度域速度建模重点在应用回转波层析成像方法稳定地反演出近地表速度场,以此消除浅层速度误差的累积影响。对于中深层采用基于地质层位解释的横向速度建模方法,它能够有效消除断层导致的横向速度变化剧烈带来的影响,两者结合获得融合速度场。在融合速度场基础上应用基于模型的高精度网格层析进行速度优化。应用本文的深度域综合速度建模方案建立的高精度层速度模型,明显提高了马头营低幅度构造成像精度,与钻井资料的吻合度更高,为落实马头营地区的低幅度构造提供了有利的技术支撑,可为相似地质条件下低幅度构造成像提供借鉴。

本文提出的深度域速度建模方案要求对地下构造有较充分的先验认识,且人工成本较高。