时频电磁(TFEM)技术:数据联合约束反演

2020-08-18何展翔胡祖志王志刚赵云生沈义斌刘雪军

何展翔 胡祖志 王志刚 赵云生 沈义斌③ 刘雪军

(①南方科技大学前沿与交叉科学研究院,广东深圳518055;②南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广东广州511458;③南方科技大学深圳市深远海油气勘探技术重点实验室,广东深圳518055;④中国石油集团东方地球物理公司综合物化探处,河北涿州072751)

0 引言

时频电磁法(TFEM)是一种应用于油气勘探中的新电磁方法[1-2],该方法主要研究长导线源电磁法中的垂直磁感应信号和水平电场信号,并根据电阻率和极化率信息对圈闭进行含油气评价[2]。十多年的应用取得了良好效果[3-7],但是其数据反演方法主要仍然沿用传统方法,难以克服反演结果的非唯一性。一般TFEM勘探工区都有丰富的物探、钻井、地质资料,目前常用的反演方法未能充分利用这些已知信息。因此,进一步研究完善TFEM反演技术、提高反演效果非常必要。

实际上,时域与频域、电场与磁场存在差异。陈卫营等[8]对比了电性源瞬变电磁法与回线源瞬变电磁法以及可控源音频大地电磁法对薄层的探测能力,发现电性源瞬变电磁对高阻薄层的分辨率高于回线源瞬变电磁法,时间域电磁法对薄层探测能力优于频率域电磁法;王若等[9]对一维层状介质可控源瞬变电磁(CSAMT)各分量的灵敏度进行了理论分析,发现磁场和电场对目标的分辨率存在差异,但都没有做定量评价。因此,TFEM数据的多种电磁分量联合反演有望成为提高电磁勘探应用效果的重要途径。柳建新等[10]的TFEM联合反演研究表明,联合反演比独立反演具有更好的效果,并推动了在实际生产中的应用[6]。

近年来,随着计算机技术的发展,电磁反演方法得到了飞速发展,取得了长足进步[11]。为了提高电磁反演精度,人们一直在探索电磁与地震的联合反演,并逐步应用于实际数据的反演[12-16]。进入21世纪,电磁与地震的联合反演逐步向更高维度和运用新方法的方向发展,如交叉梯度、模拟退火法,以及基于模式识别和神经网络算法的联合反演等应运而生[17-20]。但这些联合反演方法在实际工作中应用很少,主要由于地震与非地震测线、点位不一致,数据处理系统不同,因此难以有效实施。但充分利用地震、测井等已知资料提高电磁反演精度的研究一直没有停止[21-23]。但如何引入已知资料、设计约束范围并克服非唯一性依然未获得满意结果。

近年来,为了克服反演的非唯一性,人工智能在地球物理领域的应用越来越多,一些新型的仿生算法,如蚁群算法、原子跃迁算法、人工鱼群算法等,被引入电磁反演中[24-28]。胡祖志等[29]将人工鱼群最优化算法应用于大地电磁反演,该方法不求偏导数、可以约束参数范围,减小了反演的非唯一性,在实测数据的处理中取得了很好的应用效果。另外,电磁勘探都是基于视电阻率进行反演,由于人工场源电磁法存在近场问题,求得的视电阻率常常不能反映地层电性的真实变化,因此直接对电磁场进行反演成为电磁领域的发展方向。本文将人工鱼群最优化算法引入TFEM数据反演,提出根据探区已有的地震、电测井资料构建模型空间,实现分步约束和直接反演,并应用到中东PM探区,取得了良好效果。

1 TFEM数据人工鱼群分步约束反演方法

人工鱼群约束反演方法的主要步骤包括:建立目标函数,构建约束模型,鱼群觅食行为,聚集成群,追群行为等[29]。基于此,本文提出TFEM数据的电场—磁场数据联合和分步约束人工鱼群反演方法。

1.1 联合反演目标函数的建立

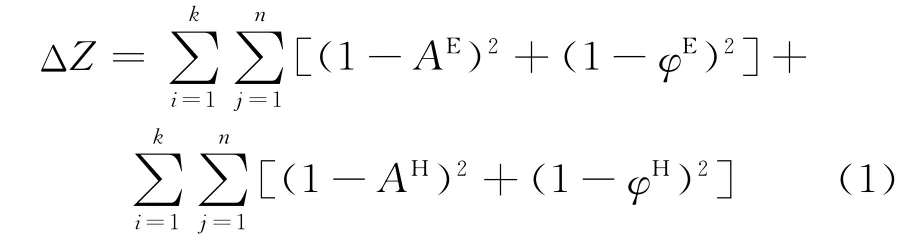

原始TFEM数据经预处理可获得水平电场和垂直磁场两类数据,主要包括水平电场Ex的振幅和相位,以及垂直磁场Hz的振幅和相位。基于电、磁场数据构建反演目标函数

1.2 约束模型的构建

反演模型主要由每层界面深度(或者层厚度)和层电阻率构成。为提高鱼群觅食的效率,构建三类约束模型。

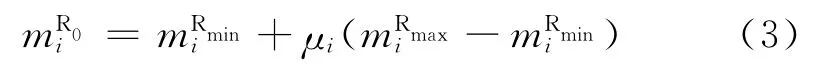

第一类模型:电性几何模型MQ,即同时考虑几何参数(层厚度)和电性参数(层电阻率)的模型。MQ由几何模型MG和电阻率模型MR构成。这时的初始人工鱼群参数为

式中:n=1、2、…、2i-1,i为层数,n是奇数时表征模型的层电阻率,n是偶数时表示层厚度;是初始模型,下标“0”代表初始状态;分别为层厚度或层电阻率的最小值和最大值,即模型空间;μn为0~1的随机数。由式(2)可以看出,是在给定的模型空间变化,由不同的就构成了初始人工鱼群MQ0。

第二类模型:电阻率模型MR,即模型的几何参数固定不变,只考虑电性参数的变化。这类模型层数剖分比较多,从浅到深层厚度逐渐增加,二维、三维模型中每个测点的几何模型一致。因此,这时的初始人工鱼群参数仍然可以写为

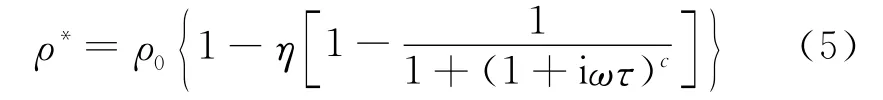

第三类模型:极化率模型Mη,模型的几何参数和电阻率参数均固定不变,仅极化率η可变,这时的初始人工鱼群参数写为

为了表述极化率,引入Cole-Cole复电阻率等效模型

表征地层的电性特征。式中:ρ0为模型电阻率;ω为角频率;τ为时间常数;c为频率相关系数。

由于反演极化率时不考虑电阻率,可针对探区岩性同时选择τ和c的近似固定值。

1.3 模型空间的构建规则

模型空间就是反演参数的约束范围。基于上面的讨论,需要构建对应的三类模型空间。第一类:电性几何模型MQ的模型空间;第二类:电阻率模型MR的模型空间;第三类:极化率模型Mη的模型空间。

电性几何模型MQ根据地震和测井资料给定每层的深度或厚度(包括地震界面和电性界面),并给定一定的变化范围,即模型空间。一般设定0.1%~99.0%的层厚度变化范围,仅在地层界面非常准确可靠的情况下可设置0.1%~1.0%的层厚度变化范围,而在没有准确地层深度或者厚度资料情况的下,可设置10%~1000%的层厚度变化范围。不同深度的地层可以给定不同的变化范围,即可以任意固定或放开某一个已知地层的变化范围。

电阻率模型M的模型空间根据电测井统计资料确定。其中和的值由第i层电测井电阻率数据的正态分布曲线f(R)给出

式中Rc1和Rc2分别为正态曲线的左、右两个拐点的电阻率。

极化率模型Mη的模型空间由激发极化测井资料或岩性激发极化测试结果统计确定,即每层的极化率最小值和最大值。

1.4 分步约束反演

分步约束反演主要包括:模型的建立,并构建参数模型空间,也即设计参数约束范围;然后分步采用第一类、第二类和第三类模型进行反演,根据反演结果与实际已知资料对比情况确定是否修改模型空间再进行反演。主要步骤描述如下。

(2)采用第一类模型进行反演:在地震资料品质不高的情况下,可根据地震资料赋给每层模型空间范围,可对地震层位清楚的界面模型空间的变化范围设置得很小甚至不变,可对地震反射不清楚的界面模型空间设置较大的变化范围。如:若浅层地震反射界面清楚,深层不清楚,则可设置浅层的模型空间变化范围小或不变,深层则变化范围较大。

(3)采用第二类模型进行反演:采用第一类模型的结果或地震、测井资料设定几何模型空间(厚度)±1%变化范围。此步骤主要反演电阻率,电阻率模型空间可根据电测井资料确定。

(4)采用第三类模型进行反演:几何模型采用第(3)步的反演结果,其变化范围依然设定为各层厚度的±1%;电阻率模型采用第(3)步的反演结果,且固定不变。电性采用复电阻率等效模型表征,只反演极化率,其他参数(τ和c)固定不变。极化率模型空间可根据探区激发极化测井或岩心极化率测试结果确定。

(5)分析评估反演结果。如果对结果不满意,则修改模型空间,返回步骤(2)或步骤(3),继续进行反演。

2 实例效果分析

以中东PM探区TFEM实测数据测试反演方法的有效性。该区钻探油井数百口,已经完成三维地震勘探。但上部储层含油气范围不清,且深层膏岩层以下是否存在烃源岩,一直是该区的勘探难题。因此部署TFEM勘探,以测试该方法对上部主力储层有利目标识别能力,同时检测其对深部膏岩层下伏烃源岩探测的有效性。

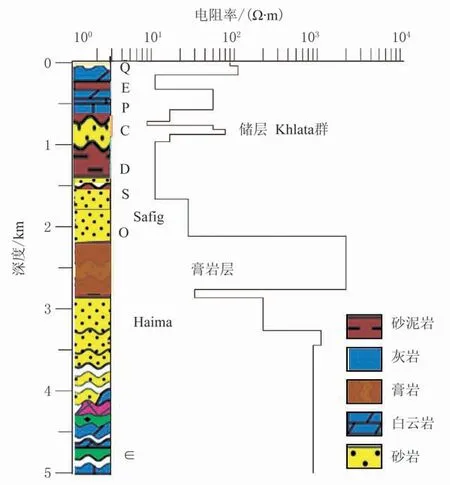

该区主要电性标志层是一套深度为2km的膏岩层,最厚处达1000m,局部缺失。地震资料已经查明其顶部起伏;钻井资料对该岩层刻画清晰,电阻率较稳定,约为2000Ω·m。

探区有三套储层,主力储层是上古生界石炭系的Khlata群碎屑岩储层,另外两套储层为下古生界奥陶系顶面的Safig组的砂岩储层和寒武—奥陶系膏岩层下Haima群的砂岩储层。较浅层的Gharif组储层丰度低,不具开采价值;下面的Haima储层非均质性强,仅局部分布。

2.1 模型测试分析

表1是根据PM探区探井建立的层厚度、电阻率和极化率模型,同时依据该探区测井、地震资料给出了厚度、电阻率和极化率的模型空间。该区地震和测井资料丰富,据此将3500m以上地层划分为16层(层序号从上到下),其中第8层为储层。该储层在主力油田区已经被开采,根据测井结果统计,储层含水时电阻率不高,仅约为1.5Ω·m;含油时电阻率较高,约为200Ω·m,因此平均电阻率约为70Ω·m。第12层为致密膏岩层,电阻率变化很小,平均电阻率约为2000Ω·m,极化率变化也很小。图1是根据该探区电测井资料建立的电阻率模型。

表1 PM探区电性模型及其模型空间

为了验证方法的有效性,对图1所示电阻率模型进行反演。反演程序在笔记本电脑运行,硬件配置:i7处理器,内存32GB,CPU2.66GHz。目标函数的拟合达到下面的任何一条即可终止迭代:①单次拟合误差小于1.0×10-3;②相邻两次拟合误差的差值小于1.0×10-5;③迭代次数达到300。

图1 PM探区电阻率模型

反演的人工鱼群数设置为12,觅食试探次数为15,感知距离为0.75,拥挤度因子为0.1。图2为反演迭代拟合过程的误差曲线,计算耗时为116.5min。可见前40次迭代收敛很快,拟合误差降速也很快,随后收敛逐渐放慢,拟合误差也缓慢减小。迭代140次以后拟合误差的变化很小,迭代至167次时,相邻两次的拟合误差小于1.0×10-5,此时满足终止迭代条件。各层的反演电阻率见表2,可见反演结果与模型几乎完全一致,说明人工鱼群反演算法是正确可行的。

图2 电阻率模型反演迭代拟合差曲线

表2 电阻率模型反演结果

2.2 实际剖面数据反演效果分析

为了进一步测试方法的效果,对中东PM地区过油田的一条实测TFEM数据分别进行非约束的电阻率反演、仅约束界面的电阻率反演及约束界面和电阻率的极化率反演,并与实际数据对比、分析。

2.2.1 非约束反演

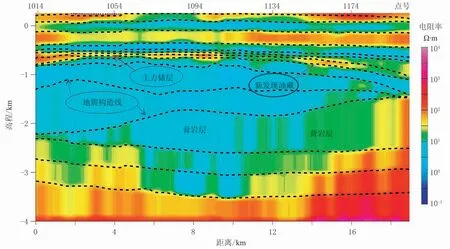

根据该探区地震和电测井资料将地层划分为16层(图3中虚线)。地层厚度及其模型空间、地层电阻率及其模型空间见表1。电阻率模型空间是根据探区的电测井资料确定的。该探区膏岩层以上地震资料品质比较好,地层界面比较清楚,因此,地层厚度的模型空间变化范围设置为±10%

图3的电阻率剖面为非约束的电阻率反演结果。可见浅部地层的电阻率反演效果较好,与已知信息基本一致;随着深度增加,反演效果欠佳,储层的相对高阻特征没有被完全反演出来,部分区段甚至呈现低阻特征,特别是高阻标志层膏岩层没有被反演出来,表现为低阻特征。尽管深部地层每个测点的电阻率拟合均方根误差都小于15%,但反映的电性界面与模型明显也不吻合,与实际地质情况相差较大。

2.2.2 约束界面的电阻率反演

该探区已经完成三维地震资料的采集和解释,膏岩层以上地层结构非常清楚,同时参考钻井资料,优化了膏岩层下伏地层界面,形成了该测线的几何模型(图4中虚线)。固定几何模型,仅反演电阻率。电阻率模型空间根据电测井正态分布曲线给出。

图4电阻率剖面为利用利用本文方法对实测TFEM数据的电阻率反演结果。可见浅部反演电阻率的分辨率进一步提高,主要表现在电阻率与地层界面吻合较好,特别是膏岩目标层的电阻率与测井资料吻合较好,界面清晰,横向连续性强。另外,石炭系含油储层(见图中1014~1104号测点段)也很清楚,与钻井资料对比,界面深度及每层电阻率完全相符。1054~1074号测点段是已开采十多年的油田区,由于注水开采,电阻率总体低于未开采区。剖面上1114号测点附近和1154~1194号测点段的高阻异常非常明显,是否为含油气有利区,需结合极化率异常综合分析判断。

图3 非约束反演电阻率剖面

图4 约束界面的电阻率反演剖面

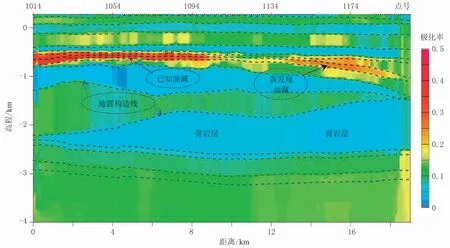

2.2.3 约束界面和电阻率的极化率反演

为了提高极化率反演的精度,对上述实测TFEM数据进行约束几何模型和电阻率模型的极化率反演。极化率模型及其模型空间见表1,对各地层分别给出不同的模型空间,即约束范围不同,储层几乎不约束,而膏岩层则变化范围很小。极化率反演结果见图5极化率剖面。1014~1104号测点段是已知油藏的位置,可见石炭系主力储层具有非常明显的高极化特征,结合电阻率剖面上的高阻特征,认为剖面上的高极化率区很好地圈定了储层的范围。1114号测点附近的地层呈现高阻、低极化的特征,为非工业油气区;1154~1184号测点段呈现高极化、高电阻率特征,是一个含油储层段。这些推断都得到了钻探结果的证实。由此可见,电阻率与极化率联合解释能够比较可靠地评价油藏的分布范围,并可对油田开采过程中油气的分布进行动态监测。

图5 约束界面和电阻率的极化率反演剖面

3 认识和结论

本文将人工鱼群反演方法引入时频电磁数据的反演,与传统反演方法不同的是,该方法不求视电阻率而是直接联合电场和磁场分量、分步约束。提出并构建几何模型、电阻率模型、极化率模型及其模型空间,为人工鱼群分步约束进一步细分了鱼群类型(不同的物性参数)。这些改进有效地减小了反演结果的非唯一性、提高了反演精度。模型测试表明该方法有效。对实测资料分别进行不约束的电阻率反演、约束界面的电阻率反演以及约束界面和电阻率的极化率反演。结果表明,不约束的电阻率反演结果与已知资料吻合不好;约束界面的电阻率反演结果则与已知信息吻合较好;约束模型界面和电阻率的极化率反演能有效获得地层的极化特征、反映储层的含油区域,为利用电阻率、极化率预测油气有利目标及油田的动态监测提供了有效的技术支撑,值得推广应用。

感谢中国石油集团东方地球物理公司综合物化探处时频电磁团队其他各位同仁对本项研究给予的支持!