知青研究的新资料、新视野、新路径

——《上海知青在江西档案史料选编》评介

2020-08-18易海涛中国社会科学院当代中国研究所

易海涛/中国社会科学院当代中国研究所

20世纪70年代,国内外学者开始了对中国知青上山下乡的研究;随着知青上山下乡的结束,知青故事的书写逐渐转移到中文学界,并在1998年前后达到高峰。这一年正值1968年12月22日毛泽东发出最高指示(“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”)[1]30周年,因此涌现出了一大批有关知青的研究成果。其中,尤以定宜庄所著《中国知青史:初澜(1953—1968年)》[2]、刘小萌所著《中国知青史:大潮(1966—1980年)》[3]为典型代表,全面展现了中国知青上山下乡的丰富历程。随后,知青研究逐渐回落,限制其发展的主要原因就在于资料不足。近些年来,知青研究逐渐升温,在区域研究和专题研究两方面取得了一定突破,但同时仍面临资料拓展和理论深化两方面困难。诚如严中平在《科学研究方法十讲》中所指出:“我认为称得上是科学研究成果的著作,至少必须三‘新’有其一。这就是,或者提出新的问题,或者提出新的观点,或者提出新的材料,对前人已经提出的旧观点进行更有说服力的论证”[4]。其中,材料无疑是一切研究开展的前提和基础,只有在此基础上,研究才有开展的可能。傅斯年早在《历史语言研究所工作之旨趣》中指出:“一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。”[5]由此看来,2019年9月由社会科学文献出版社出版的《上海知青在江西档案史料选编》无疑是知青研究的资料宝库,同时也是知青档案资料编纂的垂范之作,具有重要的借鉴意义。

《上海知青在江西档案史料选编》(以下简称《上海知青在江西》)由金大陆、金光耀主编,方丽萍、汤水清副主编。全书分为上中下三册,共计169万余字,涵盖了上海知青在江西的方方面面。纵览全书,本书在资料、视野、方法论等方面都有可取之处,现结合知青研究的现状及趋势,对本书的特点和可能利用的情况予以举要,以求教于学林。

一、新资料:本书的资料概览

《上海知青在江西》以时间为经,以空间/专题为纬,分六个部分(五编+附录)对江西的上海知青及相关档案文献进行了拉网式搜集、整理,最终呈现出了这部3册资料选编。其中,第一编为“人口、经费与安置”,第二编为“生产劳动与学习生活”,第三编为“来自上海的慰问与援助”,第四编为“抽调、回城与善后”,第五编为“综合”,附录为“上海青年垦荒队”。在此,笔者先对本书的各部分资料概况予以简单梳理。

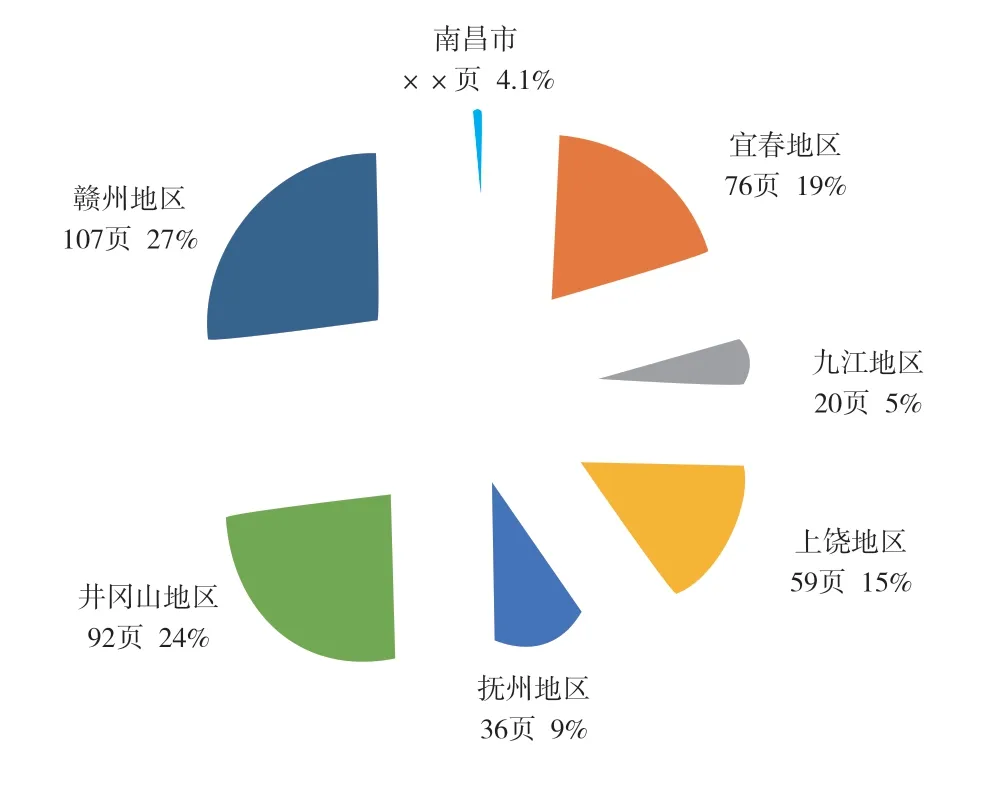

第一编为“人口、经费与安置”,包括省级、南昌市、宜春地区、九江地区、上饶地区、抚州地区、井冈山地区、赣州地区等8个方面内容。具体而言,省级部分的主要内容由(上海)知青安置经费及安置情况等文件覆盖,其中有中央下发的文件,也有江西省对基层行政单位报告的批复、转发等文件。相对省级资料而言,各地区的文件则更为丰富,涵盖了人员名册、经费的具体开支等内容。这些材料大多比较具体细致。不难发现,大部分安置经费都是基建费用,主要是建房,同时还包括对知青的个人补助,此外也有不少用于生产,包括购买拖拉机等开支。这部分内容除人数统计资料外,还包括接收安置上海知青的规划、分配等。关于人数的安置及变化,本书展现了十分丰富的案例。如,1970年1月28日,余江县革委会向上饶专区革委会提交的报告中指出:该区分配2000名上海知识青年,要求层层落实[6]。又如,湖口县革委会办公室1972年1月15日通过对该县安置知青情况的调查发现,该县共安置知识青年1005人,其中上海青年389人。同时还提到青年的生活、工分等问题[7]。另外,对于知青人数的变化也有比较详实的数字和案例。星子县新民机械厂的上海工人要求将女儿(1970年3月由上海上山下乡到江西省宁都县插队落户)调入其所在的星子县插队[8]。1977年10月16日,婺源县知青办《知识青年上山下乡几项基本数字》中对知青接收安置人数、变化、党团员等情况都有比较详细的统计[9]。而且,本书还提供了跨省调迁上海知青的情况。其中,一份1970年3月12日江西省定南县一名女知青迁移到贵州省长顺县的往来函件为此提供了丰富的经过[10]。

第二编为“生产劳动与学习生活”,其又分为综合情况、生产劳动与收入、物资供应与生活补助、生活状况、学习与接受再教育、先进典型等六个方面内容。“综合情况”主要是江西省各县上海知青的情况,值得注意的是,这些不是一年两年的情况,而是一个相对较长时间里的总结。这部分资料里也有比较生动详实的案例。其中,婺源、金溪等县都曾赴上海进行家访,并留下了详细的材料。通过家访,接收地的干部对知青及其家长所担心的问题有了比较清楚的了解,主要为自给自足、婚姻等方面的问题[11]。1976年7月2日,石城县《关于长期回沪知识青年的一些情况》显示,在该县安置的134名上海知青中有111名回沪后长期不归,占82.8%[12]。“生产劳动与收入”对1个地区、9个县的知青收入情况有详细的数据统计。据丰城县1971年11月13日的统计显示,不能自给的38人,占37.6%[13]。宜黄县1976年6月14日的调查数据则显示,该县安置的180名上海知青中还剩下的94人基本能够自给,但也指出了所存在的问题,尤其是体弱多病、女知青同工同酬等问题[14]。这些收入统计资料非常丰富、详细,其中,定南县关于上海知青劳动收入的统计共占25页[15]。“物资供应与生活补助”提供了包括布票、住房、物资、医药、学习、工资、粮食、木材、床铺、生活等各方面的经济相关资料。“生活状况”则包括身体、婚姻、探亲、生活观念、知青点建设等方面的内容。“学习与接受再教育”有两部分内容:其一,慰问的情况,包括江西省委、革委会和上海对知青的慰问,同时也有江西赴上海的学习慰问[16]。其二,举办知青专业学习班,如会计训练等。“先进典型”主要包括名册、典型事例等内容。

第三编为“来自上海的慰问与援助”,其中包括:上海知青慰问团,知青业余函授教育,物资、资金援助等三个方面的内容。“上海知青慰问团”反映了自1971年起上海就开始向江西派出学习慰问团,协助江西做好上海知青的安置巩固工作的历史。截至1976年5月,已经轮换了3批,第三期慰问团共计428人(时间为2年)[17]。这些材料主要是上海学习慰问团的相关调查、会议记录以及各地的反馈等。“知青业余函授教育”包括江西各地上海知青接受教师、医生等函授教育的资料。“物资、资金援助”主要包括上海为江西安置上海知青提供各类援助的材料,其中有拖拉机、插秧机、割麦机等农机设备,也有无息贷款、经费补助、生产扶持资金、就业补助费等经费帮助,还有药物援助,如板蓝根等。

第四编为“抽调、回城与善后”,包括抽调,病、困退,大返城,善后问题等四部分内容。“抽调”部分中,中央和省级的资料主要是各类抽调知青的文件、通知等材料,通过检视这批资料,可以发现知青从农业战线抽调到工交、学校等各条战线的情况;各地区、县的材料则更为具体,涉及知青个人及抽调的行业。1973年8月6日,上海市闸北区下乡上山办公室致函江西省新干县,要求提供一份上海知青上大学或中专技校读书的名单,以便掌握下乡知青的升学和变动情况。随后,新干县提供了一份详细的入学名单[18]。通过这份材料,可以对知青入学情况有比较详细的了解。此外,知青个人、家长关于招工、参军、读大学等函件、信件资料也不少。“病、困退”部分只有一份省级档案材料,是1973年7月13日上海市革委会下乡上山办公室给江西省革委会知青办发的《关于上海知青回沪条件的函》,指出了上海知青回沪的具体条件,包括:家庭困难、父母双亡、眼中疾病等[19]。此外,还有大量各县知青的病退情况登记表、汇总表、往来函件等资料。“大返城”主要包括1978年至1979年江西各地上海知青返城的相关资料,检视这些材料不难发现,上海知青回城的资料仍以病退为主。“善后问题”则围绕知青回城后的相关工作展开,主要包括知青名单的整理、经费的管理使用、老知青的困难解决、知青工作总结、解决插队知青与城镇职工婚姻安排、解决知青就业补助费和生产扶持金等资料。

第五编为“综合”,包括省级文件和各地文件两部分。“省级文件”主要包括领导人讲话、通知、会议纪要、汇报、意见等,其时间范围主要集中在知青上山下乡末期,尤其是返城及其后一段时间,内容如主题名,是一种关于知青动向的综合反映。“各地文件”主要包括会议记录、综合报告、汇报内容等,较“省级文件”更为具体,如《金溪县各公社“五·七”大军负责人上海护送干部联席会议记录》(1970年4月22日),主要是对护送上海知青及相关安置问题的情况概括,其中既有上海护送干部对上海知青的情况反映,也有与当地接收干部的交流[20]。其他主要是关于上海知青在江西各地的生产、生活等相关资料。

附录为“上海青年垦荒队”,主要是对1955年至1959年江西省上海青年垦荒队资料的收录。江西省档案馆没有这部分资料,是由上海市档案馆提供。这部分资料涵盖户口管理、垦荒摸底、三批志愿垦荒队在江西的安置情况、上海劳动就业、调配和人口工作纲要、垦荒人数统计、经费预算、青年回沪及相关工作等方面的内容,对江西省上海青年垦荒队的经历有比较完整的反映。

二、新视野:本书的编纂体例、特点及创新

目前虽然已有一些关于知青资料的编纂成果,但对编纂方法尚缺少学术上的探讨。原国务院知青办根据工作需要,于1981年编印了两本资料集《知青工作文件选编》《全国城镇知识青年上山下乡统计资料(1962—1979)》。这两本资料集的特色比较鲜明,一份为文件选编,一份为数字统计,其主要目的在于方便知青办的工作。这种编纂粗中有细,对知青的文件、相关资料有一个大致但又不失细致的展现。1995年,由刘小萌、定宜庄、史卫民、何岚合著的《中国知青事典》出版[21]。此著作主要以事为中心,对知青上山下乡的相关史实、制度、事件、会议、文件、人物等相关内容予以编录,成为一本百科全书式的资料性著作。1997年,顾洪章等人在原国务院知青办的各类材料基础上,主编了《中国知识青年上山下乡大事记》[22]《中国知识青年上山下乡始末》[23]。尽管这两本著作并非资料集,但也被众多研究者当作资料使用。其中,《大事记》以传统编年记事的方式记述了每年的大事,《始末》则以时间顺序为基础,结合各时间段所归纳出的主题来展开。近些年来,全国性的资料汇编以金光耀、金大陆主编的《中国新方志知识青年上山下乡史料辑录》[24]为代表。这部大部头资料辑录对各地方志中有关知青上山下乡的资料进行了拉网式的摘录。地方性的知青资料则以各地政协文史资料为主,档案选编比较少见。

总体来看,关于知青资料的编纂,尤其是档案资料的编纂目前还处在探索阶段。显然,《上海知青在江西》的编纂出版无疑是一部及时之作。其编纂特点鲜明,体例推陈出新,探索出“时间+专题/空间”的编纂方式,从而很好地打开了地方档案编纂的视野,便于编,更便于用。在“凡例”中,编者对本书的体例有详细介绍,指出“少量档案如往来信函、基层会议记录原无标题,编选中按内容设定相应标题”(凡例,i i i)。众所周知,由于知青上山下乡所处的时代特殊,“档案工作的集中统一管理原则被破坏,多年行之有效的规章制度被当作修正主义的东西而废除,大量档案遭到不应有的损失”[25]。这就给搜集、整理知青档案带来了很大的困难。其中,在整理原件无标题的档案时,就需要编者对档案内容进行释读,拟出恰当的标题。从《上海知青在江西》中所列出的条目来看,题与文结合得比较贴切,题目能如实反映档案内容。这样也就便于阅读和查找利用,增强了档案的可利用性。

知青档案作为当代档案的重要内容,既是新中国历史的重要载体和反映,也是当代民生档案的重要组成部分。针对知青个人查阅知青档案,各地档案馆都出台了相关政策,为知青工龄、人事等相关信息的查阅提供帮助,从而解决他们的工作、生活等问题。也正因此,知青档案的编纂利用必须考虑知青个人因素,必须尊重个人隐私。为此,《上海知青在江西》对档案中涉及人名、地名等特殊情况进行了相应的处理。“凡档案中涉及个人隐私,均隐去相关地名(一般情况下,隐去大队和小队的名称)和人名(全部隐去还是保留姓氏视情况而定),以‘X’标示”(凡例,iii)。这样做既保证了档案内容的完整性,又不侵犯知青的个人隐私;既符合阅读习惯,又便于利用。

《上海知青在江西》是一部跨区域安置知青的档案资料选编,其成功出版无疑是跨地区、跨单位合作编辑资料的典范。从某种程度上来讲,目前知青档案资料编纂之所以滞后,与编纂难度大有很大关系。因此,即便是已经编纂的一些资料,也多以各地自行编纂为主,质量不高。《上海知青在江西》之所以成功出版,与上海市知识青年历史文化研究会、江西省档案馆、江西省社会科学院、复旦大学历史学系、上海社会科学院历史研究所等单位的密切合作密不可分。事实上,知青上山下乡本就是一种跨区的人口迁移活动,其资料的分散性对搜集、整理、编纂等工作的要求极高,如果没有跨地区、多部门的密切合作,根本就不可能成功编纂出高质量的资料集。而编纂出版这部资料集前后历时近10年[26],可见难度之大。不过,正是因为这种有益探索,其无论在编纂体例还是编纂方法上,都对今后类似资料的编纂工作有很大的借鉴意义。

如前所述,本书的编纂体例富有特色,简言之,即主题明确、内容清晰。根据本书版权页、凡例、目录等信息,可以明晰各部分的主要内容及占比情况。如此一来,资料的利用者便可以事半功倍地寻找研究主题,进一步做好资料的查漏补缺工作。这样的编纂体例无疑有助于提高阅读速度,增强利用效果。不难发现,“5+1”模式(五个专题+一个附录)对全书进行了很好的概括。事实上,五个专题并非各自为政,而是取最大公约数、合并同类项得出的结果,将各相近的专题编排在一起。第一编将“人口、经费与安置”编在一起,第二编将“生产劳动与学习生活”编在一起,第三编将“来自上海的慰问与援助”编在一起,第四编将“抽调、回城与善后”编在一起。检视这些主题和资料便不难发现,之所以没有将每个关键词单独设编,是因为各部分的内容本来就缠结在一起,要分开根本不可能。因此,将相近的内容合编在一起,提炼出各部分的关键词,既能清晰反映各部分资料所呈现的内容,又能有机地将全书内容串起来。在此之外的部分难以确定主题,则用第五编“综合”将其集结在一起。垦荒队是上海青年奔赴外地、支援外地的先行探索,也是江西探索安置上海青年的最早尝试。“青年垦荒队”以附录的形式出现,既不破坏本书的体例,又保证了上海知青在江西的资料完整性,凸显了其在新中国的重要意义。

《上海知青在江西》各编页码、字数及在全书所占比重情况表

总之,《上海知青在江西》是对既有资料编纂方法和体例的继承、发展、创新,对探索跨区域合编档案文献资料提供了有益参照,也为相关研究的进一步开展提供了可能。

三、新路径:本书与知青研究路径的拓展

梳理知青研究的学术史便不难发现,目前知青研究正处在地方(区域)研究和专题研究两条线并行发展阶段。其中,地方知青的书写以上海、四川、山西等地为代表,涌现出了一批通史性著作[27];专题研究方面更是方兴未艾,如动员、安置、经费、人口、性别、阅读、经济往来等,涉及历史学、经济学、社会学、政治学等多学科,涌现出一大批学术成果[28]。总体而言,对于跨区,尤其是跨大区安置知青的研究成果不多。虽然江西省知青研究成果也并不少,但对于外省市到该省上山下乡知青的研究成果不多,尤其缺少相关专题研究[29]。显然,利用《上海知青在江西》无疑能为知青及相关问题的进一步研究带来可能。

事实上,除第五编外,本书的每一编就已经为相关专题研究提供了线索。循着这些线索,便能对知青的相关问题研究取得突破。

第一编“人口、经费与安置”中的每个关键词,都可以分别予以讨论。人口的数量、分布;经费的标准、来源及使用;安置的政策、办法及相关问题等,这些都是知青研究中值得进一步探讨的问题。进而论之,关于知青人口的时空分布,就可以结合历史地理学等学科知识展开相关研究。根据《上海知青在江西》对市、地区、县的各类统计资料,便可以大致发现上海知青在江西各地的分布情况,据此进一步展开空间分析,从而讨论上海知青在江西各地的人口分布及其意义。安置经费是知青上山下乡的重要保障。目前对于安置经费已经有一些研究成果,但并不系统,借助这批安置经费资料,可以对其标准及使用问题得出一些新的结论。1969年2月10日,江西省革委会下发通知指出:“在中央没有下达新的指示前,暂定:成户下乡插队的,平均每人100元;单身下乡插队的,平均每人150元;回乡参加农业生产的,平均每人40元;投亲靠友的,可根据具体情况,分别按成户、单身插队或回乡标准计算。”[30]到1970年8月20日,财政部下发《关于安置经费的开支标准和供应渠道的试行意见》,指出:“单身插队、插场的,南方每人230元,北方每人250元;成户插队、插场的,南方每人130元,北方每人130元……”[31]这就表明,在很长的一段时间里,各地知青上山下乡的安置经费多是以地方标准执行,这就为我们探讨知青安置经费的制度化建设及其相关问题提供了可能。而对于知青安置的组织制度、生活安排等内容的讨论也同样如此。

《上海知青在江西》上册(第一编)各地所占页数饼状图数据系笔者根据《上海知青在江西》上册页码统计得出

第二编“生产劳动与学习生活”是上海知青在江西的日常生产、生活等相关资料。借助这部分资料,结合口述、田野调查,可以对江西省上海知青的日常生活史、劳动经济学和个人成长史等相关内容进行探讨。目前,大多数知青研究并未触及知青本身,而多是对其制度、文化、仪式、阅读等相关内容的研究,很少涉及知青的个人生活、成长发展等切实与人相关的研究。这部分资料在五个专题中排第二位,占全书的25.07%,共计42万余字。值得注意的是,定南县关于上海知青的劳动收入统计非常详细,共计25页[32]。如果能结合其他资料,这部分研究必将取得不小的突破。

第三编“来自上海的慰问与援助”中的三个部分(“上海知青慰问团”“知青业余函授教育”“物资、资金援助”)其实就是三大专题研究。目前对知青慰问团的研究刚刚起步[33],这部分资料十分系统完备,既能对既有研究进行补充,也能打开新的局面。前文已经指出,除上海向江西提供慰问外,江西也向上海派出慰问工作组。显然,大家更多关注到的是知青输出地上海的慰问,而较少关注知青接收地江西的慰问。同样,知青的业余函授教育既是知青史的重要组成部分,又是当代教育史的重要组成部分,更是知青的个人成长史的一部分。因此,对这部分的研究,完全可以打开新的局面,从多角度展开相关研究。关于知青输出地向接收地提供各类援助,目前是学界的研究热点,也取得了一些研究成果,主要聚焦在援助是如何开展的,即开展的机制、内容、作用等[34]。有论者指出,研究知青上山下乡的城乡经济关系是知青研究的重要学术增长点,但应将视野拉长,将后知青时代的城乡关系也考虑在内,这样其学术意义才会更加突显[35]。因此,这部分资料完全可以作为基础,再拓展后知青时代的城乡往来资料,从而使得这一研究有一个质的飞跃。

第四编“抽调、回城与善后”同样可以展开知青回城的相关专题研究。前文已经指出,有研究关注到江西省上海知青的病退问题。这作为知青回城的重要组成部分,既需要有时间上的纵向分析,同时更需要有横向的空间对比。曾在黑龙江生产建设兵团上山下乡的上海知青刘训付对病退有很深的记忆,他记得病退有一个从循序渐进到激进发展的过程,最后“全部开始办病退”回到上海[36]。由此看来,病退也有一个生成的机制,但与大的时代背景密不可分。知青回城其实是一个系统性的命题,从抽调到全面回城,其变化非常明显,但由此可以发现知青上山下乡的制度性变量,即回城。从更大的视野来看,说明人口政策在某种程度上实现了松动;待高考制度恢复、知青全面回城,更是使得城市的人口结构发生大的改变,推动了城市就业机制的变化,从而与改革开放紧密联系在一起。因此,关于知青回城完全值得重新研究。

1955年8月、9月,北京青年垦荒队、上海青年垦荒队先后成立,成为一北一南的两面旗帜,激励着全国各地青年组建垦荒队,向荒山、荒地进发。其中,上海青年垦荒队远赴江西省德安县垦荒。《上海知青在江西》以附录的形式对这批资料进行了摘编。值得注意的是,江西省没有相关资料,这批资料是从上海市档案馆搜集整理出的。之所以如此,与垦荒队的特殊经历有直接关系。上海青年垦荒队到江西后,几经挫折、反复,一些青年回到了上海,其中一些经动员后返回江西。一直以来,胡耀邦等人对上海青年垦荒队非常重视,并为其题词鼓励。经过几十年的发展,在上海青年垦荒队的基础上,一座欣欣向荣、蓬勃发展的共青城建立起来。因此,在长时段视野下开展对上海青年垦荒队的研究非常有必要。不但要研究上海青年垦荒队,而且还要研究共青城;不但要研究其发展脉络(形),而且还要研究其精神、品格(心)。这部分资料无疑提供了一条重要的线索,但仅仅靠这条线索还不够,还要借助其他资料如口述访谈[37]等。

总之,利用好这批资料,打通区域和专题的经络,知青研究一定能取得长足发展。

四、小结

任何资料都不是百分百完美、无可挑剔的,《上海知青在江西》也存在少量问题。首先,因档案本身记录不平衡,造成各编之间不平衡,其中最明显的就是第一编便占了一册。这表明知青输出—接收安置时的资料丰富,也说明这方面的工作做得更多一些。因此,以后若要再选编整理相关材料,需要对其他部分做查漏补缺的工作,或以口述访谈、报刊摘录等形式进行适当补充。其次,从阅读和查阅资料的角度来看,大多数资料条目都没有标注时间,不便于查找、利用。当然,这与一些材料同时有好几个时间有关系,如批转的报告就包括下级提交报告的时间以及上级批转的时间,尽管如此,还是应以目录所列出的文件名标注相应的时间。如在第一编“省级”文件中的《关于上海四十名知识青年到井冈山插队落户的函》,在目录和正文标题下都没标注时间,不便于查找和利用。其实,通过对正文的查阅可知时间是1968年7月5日[38]。对此,今后在修订或继续编纂相关资料时,可借鉴《中共中央文件选集》等资料的编纂,在目录和文中都标注上时间名。最后,存在错字、漏字现象,如“个别学生不听哇”[39],虽然可能是江西方言(话),但应该加以订正,方便阅读、利用。当然,出现这些问题在所难免,因为当代档案文书,尤其是地方档案文书比较混乱,多数档案文件充斥着格式化的内容,档案内容冗长,且书写不规范(错字、漏字)等问题较为常见,要编纂好档案选编实属不易。而知青档案一份材料往往涵盖几个方面的内容,更是难上加难。《上海知青在江西》无疑是一份典范之作,开创了知青档案,尤其是跨区安置知青档案编纂的先河,其资料的完备性、内容的系统性、编纂的开创性毋庸置疑。其不但为知青问题研究提供了新的资料参考,也为学界与档案馆合作编纂档案提供了范本。