对两件异型石器的探讨

2020-08-17田哲米成粮乔新建

田哲 米成粮 乔新建

摘 要:黑龙江流域博物馆在开展遗址调查中发现两件外形奇异的石器,经多方翻阅资料,未发现相似的器物,黑龙江省文物鉴定委员会的专家也认为这两件石器极为罕见,将其定为国家二级文物,并暂时命名为“石镐头”。文章对这两件石器的发现情况进行描述,并尝试推测这两件石器的用途。

关键词:异型;石器;黑龙江流域博物馆

黑龙江流域博物館珍藏着两件外形奇异的石器(图1、图2),黑龙江省文物鉴定委员会的专家也认为这两件石器极为罕见,基于其稀有程度及重要的考古研究价值,将其定为国家二级文物,并暂时命名为“石镐头”。

1 发现经过与地理概况

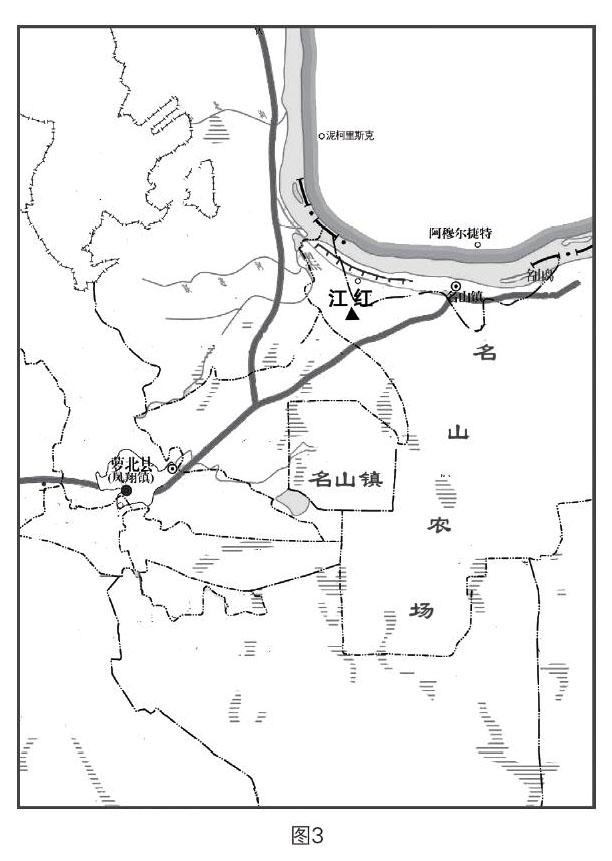

2015年6月,黑龙江流域博物馆在萝北县名山镇沿江遗址进行一次文物调查活动。图1石器就是在此次调查中发现的,它出土于名山镇江红村南侧的耕地中,向北距离江红村约300米,距离黑龙江江边约500米。地理坐标北纬N47°41′54.59″,东经E130°59′56.72″。

这是一片呈东西走向、地势略高出北侧农田的缓坡岗地。地理位置如图3。在这片东西长50米、南北宽30米、面积约1500平方米范围内的地表上,因长年耕作等原因,除发现这一件磨制石器外,还分布着大量的石核、石片、石叶等古代石器。石核种类较多,有圆柱形、楔形、铅笔头形等。石叶大小不等,有单脊、双脊之分,外形都不规整,未见有二次加工痕迹,应属于不能进一步制作石器的废弃物。该区域内石制品较多,我们推测可能是石器的集中加工区。在这处遗址中,除发现这一件磨制石器外,其余均为打制品,在制作工艺和时代划分上相差较远,完全不属于同一时期的器物,因此我们有理由相信它们并非同出于一处。至于它们是怎样来到此地,也只能另作研究了。值得说明的是,该遗址石器分布区域内一直未发现陶片,而在距离该遗址约50米的树林中,曾发现一件带有钻孔的陶罐碎片,从修复后的器形来看,年代可初定于汉魏时期。图2器物于2012年夏季在江红村东侧沿江的耕地中被发现,同样也采集于地表。此地除采集出这件石器外,也采集过石簇,但未见其他器物。因此,图2石器所属的时期问题仍待进一步研究。

2 器物描述

图1石器通长16.6厘米,宽4.3厘米,厚3.8厘米,砂岩材质,在略靠近中心位置有横向环绕器物一周的磨制凹槽,石材硬度并不高。经过仔细观察石器的凹槽部分,发现其基本上采用精细磨制,手感温润细腻,手握非常舒适。该石器磨制水平较高,刃线较直,没有左右弯曲错位之处,凹槽的两侧边缘处各有一圈环状凸起,估计是用来加装木柄捆绑的,以防止石器在使用过程中窜动,起到定位的作用,这足以体现古人的聪明智慧。笔者猜测这两道凸环的形成应在磨制这件石器之前,预先规划好凸环所处的位置,再将其余部分进行打磨,待石器成型后,再把预留的环状凸起修整好。该器物两端磨制得比较圆钝,并且大小相当,没有锋利的尖。从外形上看,一侧为弧状的钝刃,较窄;另一侧为弧形刀背状,较宽。从整体形态上看,又像一把石刀(匕首)。该器物的一端因埋藏环境或日晒雨淋等作用,导致一部分外皮脱落,呈现出斑驳坑洼的受侵蚀状态。更为有趣的是,在刀背状的一侧,凹槽两边各有两个对应的乳突状物,四个小突起呈矩形分布。

图2石器通长22厘米,最大宽度5厘米,从显现的石质来看,类似于硅化木或矽化石,呈紫红色。通体精细磨制,素面无纹。与图1石器不同的是器物对应的两侧均磨制出了钝刃,而较窄细一端的端头磨制成了圆弧状的钝刃,较粗一端的端头却磨成了斜直的平面。在该器物距头部三分之一处也有一圈横向磨制的凹槽,在凹槽的两侧边缘部位并没有一圈环状凸起及呈矩形分布的四个小突起,边缘呈平直状态。有可能是因石材太硬不易于加工的缘故。从这件石器的外观上看,一端粗宽,一端窄薄,而且凹槽的安放部位并不像图1石器那样在整件器物近中心位置。另外,图2石器的材质为硅化石,硬度较图1石器略高,磨制难度相对较大,必然费工费时。它的凹槽部分有凹凸不平感,不如图1石器光滑细腻,可能兼有敲打、琢磨等各种工艺制作而成。图2石器握在手中时也感觉十分舒适,像握着一把匕首。

3 年代问题

就目前而言,我们能够查阅到的资料中并未发现有可比性及类比性的器物。换言之,也就是说在年代学问题的研究上没有相似的器形作为参照物。但这并不意味着无路可走,我们可以根据器物材质、发现环境及制作工艺来推测它们大致所处的年代范围。这两件石器从制作手法上看均属磨制制成,而且属于精细磨制。假设以石器的刃部为切割线,其两侧基本对称,高超的工艺水平令人赞叹。从发现这件石器遗址上的其他器物来看,图1石器出土遗址上发现的都是石器,没有陶片。图2石器出土遗址也同样都是石器。从石器工业技术发展的规律性来看,它们应归属于新石器时代或偏晚。我们知道人类文明的起始时间大致相同,但由于地域性、族属等问题,使文明及生产技术发展进程出现了不平衡性。根据考古材料,我们发现古代的黑龙江流域由于金属材料欠缺,石器使用的时间跨度较大,延续时间较长。我们推测这两件石器所处的年代范围应大致在新石器时代中晚期至辽金时期,距今5000年至1000年。

4 称谓与用途

对于它们的名称及用途,我们又该如何解释呢?推测一是异型石斧。从这两件石器的外形来看与常见的石斧存在很大的差别,石斧有柱状石斧、板状石斧等,并且刃部多宽于尾部。而这两件石器的刃部都在器物纵向的一侧或两侧,不同于常见石斧在横向一侧。推测二是实用工具。黑龙江省境内生存着一支以捕鱼为生的古老民族—赫哲族,也被称为“鱼皮部”。自古以来,他们能以鱼皮为原料做成精美的鱼皮服装来解决穿衣问题。时至今日,他们仍使用类似于图2石器的木刀来揭取鱼皮,木刀的刃部与图2一样,三面有刃,呈钝刃状,在使用中不会将鱼皮划破。推测三是杖首。杖首也被称为杖头,早在新石器时代就有石质磨制的齿轮形杖头,有的文章称为棍棒头。到了辽金时期盛行一种用银、铜、铁、瓷、石等不同材质制作的骨朵,也称杖首。它的作用较多,既是体现某种等级、权力观念的象征物,也是随身携带的防护性武器。因此,这两件石器也可能是作为杖首使用。推测四是萨满巫师的用具。萨满巫师是生活在东北亚地区的契丹人及女真人所信奉的原始宗教,也是巫医的一种结合体。图1、图2石器的制作工艺较为精湛,反映出当时制作者认真细致的工作态度,或许同时有虔诚的心理状态。在内蒙古境内的红山文化中,早在数千年前新石器时代就用C型玉猪龙来作为人与神之间沟通的法器。笔者推测它们或许是法器或礼器的一种。推测五是石质戈形器,或称石戈。戈始于新石器时代,盛行于商周、先秦。周纬先生所著《中国兵器史稿》一书中提道:“新石器时代之石兵……石矛头、石戈、石镞……”可以确定早在新石器时期石戈已经出现。这两件石器的外形确实与戈有些相似,可能是因本地区金属原材料不易获得,故而采用石质材料来仿制青铜兵器,这种现象也表现在黑龙江省内曾发现的一件磨制石矛上。推测六是证明权力和身份的一种信物。以当时的生产和工艺条件,磨制出这样两件形制规整的石器需要花费相当长的时间,如果只是单纯作为生产和耕种工具,就没有必要花费这样多的时间和精力,完全可以随手得到任何一种形状相似的工具来替代使用。因此,在当时的情况下,这两件石器有可能是部落首领们所使用的代表权力和身份的信物。推测七是石匕首。这两件石器从纵向看,靠近首部一端较短,钝形;而另一端较长,有刃,靠上部有凹槽,手握都比较舒适,器形与现代匕首有些相似,可能是用作防身的武器。推测八是石镐。这两件器物都有一圈磨制凹槽,古代人们在捕猎和耕作中,经常将加工过的石器绑在木柄上作为武器和农具使用,而凹槽的工艺更适宜用绳索固定在木柄上。

5 结语

从目前我们能找到的资料中,还没发现有证据直接证明它们是石戈、石匕或其他某种石器。上述这些推测仅是阶段性的总结和认识,并非最终结论。古人对石器的审美要求、用途等均受到当时所处的环境、原料的提供、对材料的认知度等诸多因素的制约。目前,对古人在一些器物上所体现出的设计理念、思维方式以及制作工艺仍有许多难解之处,我们对文物的认知在很大程度上仍有一定的限制,还应该加大对文物的研究力度,集思广益,进一步丰富资料和知识积累。我们所提出的种种推测并不能真实地反映出这两件石器的年代与用途,只希望借此抛砖引玉,能引起各位专家及文物考古爱好者们的关注,通过我们的共同研究,从而获取正确的答案。

“石镐头”的称谓我们不持否定态度,在没能得到准确的名称之前,各种合理的称呼都要作为参考,或许真正的名称就在其中,让我们拭目以待。

参考文献

[1]周纬.中国兵器史稿[M].北京:中华书局,2018.