刺五加化学成分药动学特性及其体内代谢过程研究进展

2020-08-17张宇航邱智东傅超美张欣舒常百金贾艾玲

张宇航,邱智东,傅超美,高 寒,张欣舒,常百金,贾艾玲,,*

(1.长春中医药大学药学院,中药有效成分省部共建教育部重点实验室,吉林长春 130117;2.长春中医药大学药学院,吉林长春 130117;3.成都中医药大学药学院,四川成都 611137)

刺五加为五加科植物刺五加(Acanthopanaxsenticosus(Rupr.et Maxim.)Harms)的干燥根和根茎或茎,广泛分布于中国东北地区,其味辛、微苦、温[1]。始载于《神农本草经》,在《本草纲目》中提出,刺五加能“补中益气,坚筋骨,强意志,久服轻身耐老”,列为上品[2]。刺五加作为药食两用植物,由于其丰富的营养价值,目前已开发出刺五加茶等养生保健品[3]。现代药理研究表明,刺五加在改善心肌缺血[4]、抗应激[5]、抗氧化[6]、抗炎[7]、抗疲劳[8]、降血脂[9]等方面具有广泛应用。

本文借助中药分子机制综合数据库(Traditional Chinese Medicines Integrated Database,TCMID,http://www.megabionet.org/tcmid/),共检索到39种刺五加成分,从专业化学数据库(http://www. organchem. csdb.cn.)中得到66种刺五加化学成分,其中10种与TCMID数据库重复,同时通过查阅大量文献,共检索到241种刺五加化学成分[10]。可见刺五加化学成分的复杂多样决定了其药动学特性,即药物通过多种途径进入体内的吸收、分布、代谢、排泄等过程。近年来,随着科学技术的快速发展及国内外学者对刺五加化学成分研究的不断深入,越来越多的学者将目光对准了刺五加药动学及体内代谢过程的探索。本文通过归纳总结,综述了刺五加化学成分体内过程研究进展,为刺五加在制剂处方、工艺设计及合理用药等方面提供较为全面和客观的数据参考。

1 药动学特性研究

1.1 刺五加苷类成分药动学特性研究

苷类成分是刺五加中的主要活性物质[11],包括刺五加苷B(紫丁香苷)、刺五加苷E和三萜皂苷等,它们在根中的含量约为0.6%~0.9%,在茎中含量相对较高约占0.6%~1.5%[12],其中2015版《中国药典》中规定,紫丁香苷的含量不得少于0.050%。苷类成分在体内通常会转化成苷元发挥其药理作用,而苷元具有亲脂性,更容易在胃肠道中吸收。Song等[13]采用超高效液相色谱-串联质谱法(UHPLC-MS/MS)对大鼠灌胃(ig)刺五加提取物,对刺五加中22-α-hydroxychiisanogenin、chiisanogenin、(1R,11α)1,4-epoxy-11-hrdroxy-3,4-secolupane-20(30)-ene-3,28-dioic acid和22-α-hydroxychiisanoside四种三萜类成分进行药动学研究,发现给药0.5 h后,均达到最大血药浓度(Cmax),范围在(139±36)~(248±50) ng/mL之间,半衰期(T1/2)在4.84~13.9 h之间,说明给大鼠ig刺五加提取物后,这四种成分能在胃中迅速吸收并在大鼠血浆中消除。龙启福等[14]采用高效液相色谱法(HPLC)通过静脉给药(iv)的方式,给大鼠iv紫丁香苷(10 mg/kg)并研究其药动学过程。运用二室模型进行参数计算,Cmax在0.50~30.00 μg/mL范围内,平均驻留时间(MRT0-t)为5.98±0.16 h,药物自中央室向周边室分布的T1/2α约为2 h,由中央室消除的T1/2β约为3 h,药-时曲线下面积(AUC0-t)为127.48±12.02 μg·h/mL。AUC反应了药物在体内的吸收程度[15],AUC越大,提示紫丁香苷在体内有较高的利用度。范惠霞等[16]采用液相色谱-质谱法(LC-MS/MS)对比了刺五加注射液和紫丁香苷、刺五加苷E及异嗪皮啶3种单体成分在大鼠体内的药代动力学特征。对大鼠分别iv刺五加注射液和3种单体成分。结果显示,在同等剂量下,刺五加注射液与3种单体成分具有不同的药动学参数。提示iv给药后,通过血液循使药物环到达全身,3种活性成分的体内药动学行为可能会因刺五加注射液中所含其他成分的影响而发生改变。Ma等[17]采用同样的方法,对口服给药刺五加提取物和口服单一成分刺五加苷B和刺五加苷E进行对比,并对其体内过程进行药代动力学研究。结果表明,口服单一成分的AUC显著升高,口服刺五加苷B和刺五加苷E后,绝对生物利用度分别为3.30%±0.63%和3.82%±0.86%。此外口服给药刺五加提取物后,在刺五加苷E中发现了肝肠循环。Zhou等[18]建立小鼠辐射损伤模型,给小鼠ig刺五加提取物,采用HPLC方法比较正常组与模型组中刺五加苷B和刺五加苷E的药动学行为。研究表明,正常组刺五加苷B和刺五加苷E的Cmax分别为(1.70×102±7.41)、(2.07×103±6.61×102) ng/mL,模型组Cmax分别为(2.12×102±1.97101)、(2.11×103±5.93×102) ng/mL,两组达峰时间(Tmax)均为0.5 h左右。从Tmax和Cmax结果可知,这两种活性物质在短时间内对辐照小鼠的生理活动有很大的调节作用。上述研究发现,刺五加苷类成分的研究多是通过给刺五加提取物或刺五加注射液的形式,但中药制剂成分复杂,只对其单一成分进行体内药代动力学研究还存在一定的局限性。因此对于刺五加提取物或注射液中的其他成分以何种机制影响有效成分的体内药动学行为,有待进一步研究与证实。

1.2 刺五加黄酮类成分药动学特性研究

刺五加中黄酮类成分是其另一大活性成分,广泛存在于刺五加叶中,在刺五加中含量高达30%[19],主要包括金丝桃苷、槲皮素及芦丁等。其在植物体内主要以两种方式存在,一种是游离的形式,另一种形式则是与糖结合形成苷。王晓剑等[20]采用HPLC方法给大鼠iv金丝桃苷(12 mg/kg),测定其在血浆中的浓度。AUC为200.23±4.40 μg/mL·min,表明其在体内生物利用度较高。艾国等[21]采用同样的方法比较了给大鼠ig、iv金丝桃苷后大鼠体内的药动学行为。经研究发现,金丝桃苷(25 mg/kg)ig给药后,AUC为4.11±0.37 mg/L·h,血浆清除速率(CL)为5.66±0.73 L/kg·h,iv给药后,金丝桃苷的AUC升高,CL降低。通过计算,得到其绝对生物利用度为26.0%,与iv给药相比,ig给药后吸收速度更快。朱红岗等[22]也采用相同的方法测定了给大鼠ig槲皮素(50 mg/kg)后其在血浆中的浓度。结果表明,Cmax为2.033±0.41 μg/mL,Tmax为0.5 h,Cmax偏低可能是槲皮素不易溶于水,导致其难以被胃肠道黏膜吸收。简勇等[23]运用LC-MS/MS方法对比了刺五加叶黄酮滴丸和脂质体两种剂型对大鼠体内药动学行为的影响。大鼠给药后,其主要活性物质金丝桃苷的Cmax分别为(254.12±9.2)、(349.34±12.5) μg/L,MRT分别为(0394.56±90.26)、(640.35±84.26) min。由此可见,刺五加叶黄酮脂质体在体内的吸收效果比滴丸好,降解速度慢,生物利用度高。Tan等[24]采用超高效液相色谱-质谱法(UPLC-MS)给大鼠iv金丝桃苷,分析其在血浆中的药动学行为。结果表明,当给药剂量为2 mg/kg时,AUC(0-t)为383.07±138.83 μg/mL·min,AUC(0-∞)为386.89±138.02 μg/mL·min,T1/2为264.96±145.80 min,其结果与高剂量组相似,但T1/2不同,提示剂量高低可能是影响金丝桃苷体内代谢的原因。综上,对于刺五加中黄酮类成分的研究多为液质联用法,且其准确性、灵敏性、重现性较好,为刺五加黄酮类成分药动学研究提供了一定的方法参考。但通过实验数据可知,刺五加黄酮类成分血药浓度相对较低,推测其可能被肠道菌群转化为代谢产物进而吸收入血,导致在血液中未检测到其原形药物。因此关于刺五加黄酮类成分的药代动力学研究,特别是吸收机制及其体内代谢后活性成分的研究,对刺五加的开发、利用具有十分重要的意义。

1.3 刺五加香豆素及其苷类成分药动学特性研究

异嗪皮啶是一类香豆素类成分,主要分布于刺五加根及根茎中。有文献报道,异嗪皮啶在体内会发生二次吸收现象[25]。Sun等[26]采用HPLC与固相萃取相结合的方法比较给大鼠ig刺五加提取物和异嗪皮啶后的药动学行为。结果表明,刺五加提取物(0~4 h)和异嗪皮啶的Cmax分别为(7.33±0.71)、(6.56±0.10) μg/mL,Tmax分别为0.19 h和0.31 h,给药4 h后刺五加提取物中异嗪皮啶浓度迅速增加,刺五加提取物比单体给药效果更好。提示可能是因为游离的异嗪皮啶与前体结合,进而显示出更高的生物利用度。卢芳等[27]采用超高液相色谱-飞行时间质谱法(UPLC-TOF/MS)和脑内微透析技术分析了不同剂量给帕金森病模型的大鼠ig异嗪皮啶(10和20 mg/kg)后脑内的药动学行为。结果表明,不同剂量给药后,Cmax分别为(26.38±89.69)、(1471.30±163.10) ng/mL,Tmax均为15 min,AUC(0-∞)分别为(16245.54±3446.15)、(41395.40±6180.62) ng·min/mL。研究发现,高剂量组Cmax和AUC明显高于低剂量组,说明其具有一定的药物依赖性。而与正常组相比,Cmax和AUC都显著增加,Tmax值稳定,说明异嗪皮啶能够迅速透过血脑屏障。通过上述研究发现,在病理状态下,异嗪皮啶进入体内过程发生了改变,为今后刺五加临床应用提供了科学参考。

综上,对刺五加化学成分的药代动力学研究主要集中在刺五加苷B、刺五加苷E、异嗪皮啶、金丝桃苷几个单体化合物,对于其他成分研究的报道相对较少。Song等[28]采用LC-MS/MS方法研究了给大鼠ig刺五加提取物后,血浆中四种木脂素类成分的药动学行为。采用非室模型计算,发现在给药1.94~2.83 h之间,四种物质均达到了Cmax,Tmax分别为2.5、1.9、2.2、2.8 h,由此可知,四种物质口服给药后均具有相似的吸收和分布。Zhang等[29]采用PreADMET程序和ACD/I-Lab 2.0.软件计算药物在体内吸收、分布、代谢、排泄(absorption,distribution,metabolism,excretion,ADME)性质,对其相似度进行预测,研究表明,刺五加中刺五加苷B、E,异嗪皮啶等化学成分的药理作用可能是由其体内代谢产物所引起的,而非其天然形式,推测它们可能具有成为活性先导化合物的潜力。从这些角度来看,应该更多地关注药物在体内的代谢状态和代谢产物活性。

2 体内过程

2.1 吸收

根据现代药理学理论,只有当药物被吸收到人体系统中时,才能发挥其药效物质基础[30]。口服给药是临床中最常见的给药方式,其中药物的口服生物利用(OB)度决定了其是否有效。

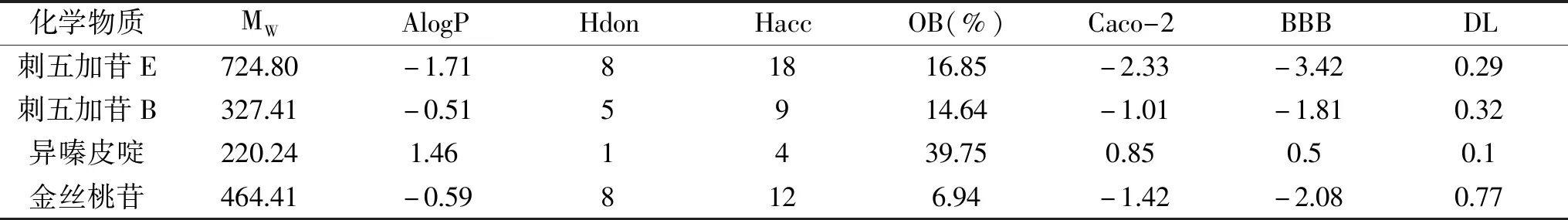

刺五加中某些化学成分可能在肠道吸收后产生首过效应,从而对OB值产生影响[31]。谭晓斌等[32]建立了大鼠胃肠道吸收模型,采用在体肠单向灌流方法,研究刺五加苷B在大鼠胃肠道的吸收情况。结果表明刺五加苷B在肠道各区段均有吸收,但经肠道酶降解后,吸收能力从高到低依次为十二指肠>空肠>回肠>结肠。提示刺五加苷B被降解可能不只是吸收的原因,其OB值低还可能是因为肠道酶的代谢。贾媛等[33]也采用相同的模型研究金丝桃苷的肠吸收情况,结果显示金丝桃苷在大鼠体内能被完全吸收,具有良好的稳定性,其表观吸收速率常数(Peff)按十二指肠、空肠、结肠、回肠的顺序依次升高。李剑惠等[34]采用在体肠循环方法考察槲皮素纳米乳在体肠吸收情况。结果表明,槲皮素在肠道的吸收能力按回肠>结肠>空肠>十二指肠的顺序依次降低,其吸收过程呈一级动力学过程,且小肠下段的吸收优于小肠上段。同时,借助中药数据库分析平台(Traditional Chinese Medicine Systems Pharmacology Database and Analysis Platform,TCMSP,http://tcmspw.com/index.php)检索了几种刺五加主要化合物的OB值(见表1)。从表中可知,刺五加中几种主要化学成分具有良好的类药性(DL≥0.18),但OB值(≥30%)相对较低。因此,可以通过改变其给药途径来增强生物利用度,这也为刺五加新剂型的研发提供了一个新的方向。

表1 刺五加主要化学成分的口服生物利用度分析Table 1 Oral bioavailability analysis of main chemical components of AS

2.2 分布

有效成分吸收入血后,随着血液循环系统在体内移动,最终到达与生物靶标相互作用的靶标部位[35]。化合物大多在体内循环中处于自由状态,然后被分配到外周系统的不同部分,从而发挥潜在作用[36]。

以单体形式给药,刺五加中苷类、黄酮类成分在体内的分布相似,主要分布在肝肾中,其有效成分的分布与刺五加归经所属的脏腑大致相同,推测归经可能与有效成分在所属脏腑的高度分布有关。Feng等[37]研究了给大鼠iv刺五加注射液(8.0 mL/kg)后体内分布情况。结果表明,其在体内分布广泛,刺五加苷E的浓度分布依次为肝>肾>脾>心,刺五加苷B的浓度分布依次为肾>肝>心。脾中只有刺五加苷E分布,而刺五加苷B和刺五加苷E在肝肾中浓度最高,说明其主要代谢器官为肝、肾。艾国等[21]给大鼠ig金丝桃苷(25 mg/kg)后研究其在组织内的分布情况。结果表明,给药0.5 h后,药物可快速分布到组织中,其中以胃、肠中质量分数最高,其次是肾、肝、肌肉、肺、心,在脑、子宫、脾、睾丸中质量分数较低。吴东方等[38]给大鼠ig槲皮素(10 mg/kg)后,观察其在血浆和组织中的分布情况。结果表明,槲皮素在组织中分布广泛,其浓度分布依次为胃>肝>肾>心>肺>脾,但未在肌肉及大脑中检测到。

2.3 代谢

口服给药的体内过程是极其复杂的,在此过程中,会发生生物转化和代谢反应,从而产生多种代谢产物[35]。而对鉴定体内化合物代谢途径及代谢产物的信息是阐明有效成分并了解其潜在作用的重要内容。

2.3.1 肠道菌群代谢 在胃肠道吸收之前,大多数药物成分可能由肠道细菌转化而来。因此,研究人类肠道菌群对成分代谢的影响,对于理解生物学效应也具有重要意义[39]。孙敏等[40]给大鼠ig刺五加有效部位,通过大鼠粪便和肠道内容物观察其肠道菌群代谢情况。结果表明,在给药12 h内,刺五加苷B和刺五加苷E能够被完全代谢,而绿原酸和异秦皮啶未发生代谢。刘树民等[41]采用HPLC和UPLC-MS的方法研究刺五加苷B和刺五加苷E在大鼠体外肠道菌群中的代谢情况。研究发现,给药24 h后,刺五加苷B被完全代谢,刺五加苷E只有48%被代谢。而在血清中也均未检测到刺五加苷B、E的原型成分,这可能与其代谢产物直接入血有关。说明血清药物化学在体内阐明有效成分及其代谢产物方面发挥了重要作用[42]。Zhang等[43]采用超高液相色谱-四级杆-飞行时间质谱技术(UPLC-QTOF-MSAS)分析了大鼠体内刺五加叶提取物代谢过程。发现其主要化学成分由糖苷组成,包括黄酮类糖苷,三萜类糖苷等。然而,这些具有水溶性的糖苷不容易在肠中被吸收,并且生物利用度较低。提示这些糖苷可能通常被水解成活性苷元,然后被肠道菌群吸收[44]。

2.3.2 肝脏代谢 药物代谢主要在肝脏内进行,肝脏中含有大多数的代谢活性酶,主要存在于肝细胞微粒体中,加上其高血流量,也使之成为药物代谢最重要的器官。而细胞色素P450酶系(CYP450)是肝脏代谢最主要的I相反应酶。刺五加中某些化学成分会通过影响CYP450活性,进而影响药物药代动力学的改变,从而导致药效的变化。毕云枫等[45]对大鼠肝微粒体CYP450中异嗪皮啶的代谢产物进行研究。采用LC-MS/MS及特异性抑制剂探针方法共鉴定出了5种代谢产物,最佳代谢时间为2 h。Song等[13]在对刺五加三萜类化合物进行药代动力学研究时还发现,三萜类成分CH-1和CH-2在平均血浆浓度-时间曲线中显示出较小的双峰,表明肝纤维化循环可能参与其吸收过程,也可能是通过它们的代谢转化而引起的。

2.3.3 体内代谢 药物在体内发生代谢反应分为两个阶段,I相代谢反应通过氧化、还原和水解向母体药物分子添加一些极性官能团,例如-OH、-COOH、-NH2等,II相代谢反应是使药物分子与体内内源性化合物结合而产生的暴露的极性功能基团,如葡萄糖醛酸、硫酸、甘氨酸等[35]。由此推测,刺五加中所含有的多种糖苷,包括甾体苷、酚苷、香豆精苷、木脂素苷等[46],当其进入机体后,常会在肠道中将糖基脱掉,进而转化为苷元而发挥其药理活性[47]。

Yamauchi等[48]采用LC-MS/MS方法检测了给小鼠ig刺五加叶提取物后其在血浆及大脑皮层的代谢情况。结果表明,在血浆和大脑皮层中均能检测到刺五加苷B、刺五加苷C1、刺五加苷M和刺五加苷A1,由于提取物中本身含有这些化合物,推测其可能是以原型吸收入血并转移至大脑而没有发生代谢。同时有研究发现,给大鼠ig刺五加叶提取物后在大鼠血浆中检测出了刺五加苷C3和刺五加苷B,未在大脑中检出,但在大脑中检测到了绿原酸、芦丁、金丝桃苷等。推测大鼠和小鼠的血脑屏障作用不同,可能会产生不同的药理学结果[35]。孙强等[49]采用UPLC-Q-TOF-MS方法及数据自动处理技术研究给大鼠ig刺五加提取物后血浆和胆汁中的代谢产物。结果表明,刺五加苷D未以原型形式发生代谢,在大鼠血浆和胆汁中分别检测到了其代谢产物和二次代谢产物。提示刺五加苷D在体内可能是通过葡萄糖醛酸化和去甲基化的形式被代谢。Sun等[50]采用UHPLC-Q-TOF方法对刺五加茎的化学成分进行分析,共分析出115种化合物,其中体内的41种化合物,有7种是原型化合物,34种为代谢产物。并利用LC-MS技术对大鼠血清中刺五加苷B和刺五加苷E的代谢过程进行研究。结果显示,在血清中未检测到其原型物质,而是检测到了其葡萄糖全酸化后的代谢产物。

3 总结与展望

从大量文献中不难发现,专门针对刺五加的化学成分及其生化相互作用的研究起步相对较晚,大多数是在20世纪90年代以后兴起的[51]。近年来,随着刺五加化学成分研究的不断深入,化学成分结构越来越清晰,进而对其化学成分的体内过程研究也成了新的关注点,ADME研究也更好的阐明了刺五加化学成分的药代动力学性质[31]。但通过上述研究表明,目前对于刺五加化学成分的体内代谢过程主要集中在少部分单体成分的研究上,而中药和中药制剂的有效成分复杂,不能用单一成分来反映药物在机体内的药动学特征,因此面对刺五加体内药代动力学的研究时,应该引入新的思路与方法。

3.1 传承经典-整体观角度下的刺五加体内代谢研究

中药的研究是基于中医药理论的指导下所开展的,对于中药化学成分的研究应该遵循中医整体观。基于“中药多组分整合药代动力学研究”方法,在研究中药体内代谢过程时,把中医药理论和用药特点有机结合,从整体上阐明中药的复杂成分[52]。中药代谢研究的基础是化学成分的研究,很多研究还通过建立数据库去分析中药的复杂体系[53]。在针对刺五加多成分药物代谢研究中,应寻求一种整体方法来科学地验证刺五加是否具有可辨别的药理作用。通过更严格和现代的科学方法确定其基本功能,作为验证其传统用途的主要依据[51]。同时针对刺五加临床应用的特点,进行“显效形式”、“叠加作用”的药效物质基础研究[54]。

3.2 守正创新-多学科交叉融合推动中药现代化发展

由于中药多成分、多靶点、协同作用的影响,阻碍了中药现代化的发展,而中药的复杂性对其体内药效物质基础也产生重要影响。在研究体内代谢的过程中,与现代技术的结合很好地解决了中药成分复杂、有效成分含量低、干扰成分多等分析难点[55]。随着科学技术的飞速发展,具有多反应监测功能的三级四极杆质谱技术在中药代谢及药代动力学的相关研究中起着重要作用[56]。同时质谱联用技术也得到了广泛应用,如微透析-质谱联用技术、高效液相-质谱联用技术等也为药物体内代谢的研究带来了新的方法。近年来,随着网络药理学的兴起,对新药的研究提供了新的思考与认识[57],药代动力学预测和网络药理学技术已被成功整合并应用于分子网络层面的中药和分子式机理的解释。毋庸置疑,科学技术的创新必将为刺五加化学成分体内过程的研究提供新的方向。