可食用膜的简介及其在肉及肉制品中应用的研究进展

2020-08-17黄明远王虎虎徐幸莲周光宏

黄明远,王虎虎,徐幸莲,周光宏

(南京农业大学食品科技学院,江苏高校肉类生产与加工质量安全控制协同创新中心, 肉品加工与质量控制教育部重点实验室,江苏南京 210095)

肉及肉制品富含营养物质,包括水分、蛋白质、脂质等营养素,为微生物的生长提供了足够的营养基质,是腐败微生物生长的良好培养基,如果在流通销售过程中控制不当,极易受到外界环境的影响而腐败变质,缩短了肉的货架期。随着我国经济水平的不断提升,人们对于健康饮食的观念不断提高,如何有效地保障肉品的质量安全,对于肉品行业的发展具有重要意义。

可食用膜包裹在产品表面,可以减少水分、风味物质的损失,调控溶质的交换,同时在食品表面形成一层屏障与外部隔绝,减少腐败微生物和氧气与食品的接触,从而减少食品的腐败变质和氧化酸败[1-2]。可食用膜具有良好的功能特性,在一定程度上解决了肉类包装和防腐保鲜的问题,近些年来逐渐成为研究的热点,已被广泛应用于畜肉、禽肉及即食熟肉制品等各类肉类食品中[3-6]。

目前国内外对于可食用膜的研究较多,然而在肉及肉制品领域的研究缺乏系统的总结,基于此,本文对可食用膜的成分、制备和应用进行了介绍,以期为肉及肉制品储藏保鲜提供科学依据和理论基础。

1 可食用膜的概述

可食用膜是指以天然大分子物质(包括糖类、蛋白质、脂质或复合物)为成膜基质的一层可食的轻薄涂层或薄膜,通过添加功能性活性成分后再使分子间相互作用成网状结构并具有一定的功能特性,采用包裹、喷涂、浸泡等方式使之覆盖于食品表面,用来阻隔氧气的透过,减少风味物质挥发、水分散失,降低脂肪氧化,减少微生物的生长,从而延缓食品的腐败变质、延长食品货架期[7]。

涂膜的应用最早可以追溯到中国的12世纪,当时人们将蜂蜡涂覆于水果表面用来减少水分的损失。而可食用膜出现在15世纪就被用来食品保藏,在16世纪的欧洲,猪油和脂肪作为涂膜应用在肉制品表面来延长产品货架期[8-9]。在21世纪的今天,可食用膜越来越受人们的关注,已经在果蔬、畜禽和水产保鲜等诸多领域均有研究。

2 可食用膜的主要成分

可食用膜由涂膜基质材料组成,添加了一定的塑化剂,另外加入活性物质来增加可食用膜的功能特性。

2.1 涂膜基质材料

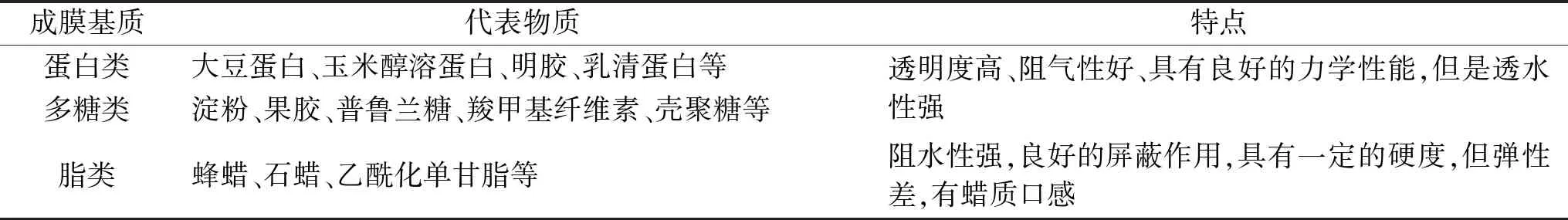

常见的可食用膜有多糖膜、蛋白膜、脂质膜和复合膜,主要有多糖、蛋白质和脂质三大类基质材料,其主要特性见表1。

表1 不同可食用膜成膜基质的特性[14-15]Table 1 Attribute of different matrix of edible film[14-15]

多糖可食用膜主要的成膜基质为大分子的糖类,包括淀粉(或改性淀粉)、果胶、羧甲基纤维素、甲壳素、壳聚糖、藻类提取物(包括海藻酸盐,琼脂,卡拉胶等)、普鲁兰糖、黄原胶、魔芋葡甘聚糖及其衍生物等。因多糖分子含羟基、氨基等亲水性基团,在可食用膜中主要依靠氢键、范德华力等与其他物质或自身作用而成膜[10]。大多数多糖是电中性,而一些藻类提取物带负电,一般为水溶[11]。多糖显著的优势是结构单体明确简单,这对了解和表征多糖膜的结构特性颇有帮助,多糖可食用膜具有良好的机械性能,然而因其亲水性强,多糖类可食用膜阻水性较差。

蛋白质可食用膜主要成膜基质为植物分离蛋白和动物分离蛋白,包括大豆蛋白、玉米醇溶蛋白、明胶、胶原蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、小麦面筋蛋白等,是具有特定氨基酸序列和分子结构的大分子。水溶性蛋白在其溶液中形成氢键或产生离子交互作用,水溶性蛋白质为基质的可食用膜通常阻水性较差;非水溶的蛋白质如玉米醇溶蛋白在成膜后通常阻水性较强。另一方面,蛋白质很可能引起限制其使用的过敏反应。不同的蛋白膜机械性能可能存在一些差异,通过对蛋白质进行改性,强化分子间作用力可以使膜的结构更加均匀细密从而可以改良膜的功能特性。常用的改性方法有热变性、压力、γ-射线辐射、机械处理、化学处理(醛类等交联剂)和酶法改性等,对蛋白质的高级结构进行修饰[12]。

组成脂质膜的常用基质是蜂蜡、石蜡、乙酰化单甘酯、有机脂肪酸、树脂等,其中以乙酰化单甘酯和蜡类使用较多。脂类物质极性低,具有较强的疏水特性,因此脂质膜具有良好阻湿特性,所以脂质膜通常用来保护食品并延缓水分的散失,提高食品的水分含量,例如脂质物通常涂覆于果蔬表面,防止水分散失。脂质膜也通常也应用在畜禽及海产品,涂覆于食品表面延长产品货架期[11]。另一方面,脂质膜的机械性能较差,对表面亲水性的食品粘附性差[13],从而限制了它的使用。

2.2 增塑剂

增塑剂是加入到成膜基质中的低分子剂量、非挥发性的化合物,通常为多元醇类(包括甘油、甘油衍生物、山梨糖醇、聚乙二醇),另外还有一些糖类和脂类,是可食用膜的必需成分。通常在多糖和蛋白可食用膜中,由于可食用膜聚合物分子间广泛的相互作用,可食用膜表现出脆和硬的特性,不利于在食品上的应用。增塑剂的加入可以影响聚合物分子之间的相互作用,增加聚合物分子之间的距离,破坏分子间和分子内氢键,并减少结晶与非晶区的比例,从而赋予膜一定的柔韧性和流动性并增强膜的韧性和强度,降低膜的脆性,改善膜的物理特性使其更有利于食品包装[16]。然而增塑剂通常是亲水性化合物,增塑剂的加入往往会使得膜对氧气、水分、油等物质的透过性增加[17]。

2.3 活性成分

可食用膜中通常会加入一些功能性活性成分,包括天然或化学合成的抗菌剂、抗氧化剂、酶制剂或其他功能性成分(包括矿物质、维生素等)来增加膜的功能特性[18]。人工合成的化学活性物质可能存在潜在的致癌性、致畸性、急性毒性,并且可能带来环境污染问题,而动植物、微生物源的功能活性因其天然绿色安全的特性越来越受关注[19]。可食用膜中常加入的活性物质主要有抗菌类、抗氧化类两大功能性物质。现将近几年文献中报道的常用活性物质总结如下。

2.3.1 抗菌类物质 细菌素是由不同细菌合成的抗菌物质,它具有低过敏性、热稳定性、高安全性等优点,在人体消化道内很容易被蛋白酶消化降解[20]。Nisin(乳酸链球菌素),由乳酸链球菌产生,是一种优良的耐酸又耐热天然抗菌物质,于1983年被美国食药局(FDA)确定为公认安全的物质(GRAS),如今已被多个国家广泛使用。Nisin能到有效地抑制革兰氏阳性菌的生长,但是Nisin抑菌谱较窄,仅能抑制革兰氏阳性菌,对霉菌、酵母和革兰氏阴性菌无明显作用。与螯合剂联合使用能提高对革兰氏阴性菌的抑制能力。

ε-聚赖氨酸(ε-Poly-L-Lysine,ε-PL)为白色链霉菌的代谢产物,由25~30个L型赖氨酸(Lysine)脱水缩合而成的水溶性多肽,拥有带正电抗菌活性的氨基使得整个分子带正电[21-22]。它具有非常高的安全性,美国FDA已经将其列为GRAS的物质,且具有广泛的抗菌特性,对革兰氏阳性、阴性菌、霉菌和酵母菌均有良好的抑菌效果[23]。热稳定性好,在120 ℃温度下保温20 min之后仍具有良好的抗菌活性[24]。ε-聚赖氨酸最早在日本被广泛推广使用,目前在我国也被逐渐在各种食品领域被利用,国标GB 2760-2014对其在各种食品中的应用进行了详细规定。ε-聚赖氨酸因其天然、安全、稳定、抗菌谱广的特性,被广泛用于可食用膜中来提高膜的抗菌特性。

酶类,如溶菌酶是一种碱性酶,安全性高、热稳定性好,可水解细菌中黏多糖的。它通过水解细菌细胞壁的肽聚糖层,从而使细胞破裂引起细菌的死亡。因革兰氏阳性菌的细胞壁大部分由肽聚糖组成,但革兰氏阴性菌的细胞壁只有部分为肽聚糖,因此溶菌酶对革兰氏阳性菌的杀菌效果要优于阴性菌。对溶菌酶进行化学修饰,在一定程度上可以提高溶菌酶对革兰氏阴性菌的抑菌活性[25]。

植物精油(Essential oil)是从植物中提取的具有芳香性的物质,在生活中会作为食品调味剂,也经常被加入到可食用膜用作抗菌剂,主要有肉桂精油、百里香精油、牛至精油、大茴精油等等[26-27]。许多文献已经报道了植物精油具有广泛的抗菌特性,对于腐败菌和能引起食源性疾病的病原微生物,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、沙门氏菌等具有较强的抗菌特性[28-30]。植物精油通常为脂溶性物质,而可食用膜的成膜基质通常为水溶性,因此需要将植物精油进行乳化包埋应用到可食用膜中。由于植物精油的脂溶特性,经乳化加入到可食用膜后可以降低水蒸气透过率,提高膜的抗菌特性[30]。

其他物质如重金属的纳米颗粒,如纳米银、纳米金、黏土纳米粒子,及金属氧化物的纳米粒子包括TiO2、ZnO、MgO、CaO、CuO、Al2O3和AgO等,具有良好的抗菌活性,但是这些金属及其氧化物的纳米粒子安全特性需要进一步认真考虑[31]。

2.3.2 抗氧化类物质α-生育酚是一种天然的脂溶性抗氧化剂,安全性高。它可以提供氢原子,通过将过氧自由基转变为氢过氧化物的方式阻断氧化反应的过程[32],同时可以阻止氢过氧化物的分解[33],从而实现抗氧化的效果。已有文献研究报道,α-生育酚良好的抗氧化效果能够用于肉及肉制品的保鲜。谢菁等[34]制备了α-生育酚质量分数为1%的抗氧化包装膜,结果显示,与对照组相比,制备的抗氧化包装膜能有效地延缓冷鲜猪肉TBARS和TVB-N值的升高,并改善肉色。Georgantelis等[33]将α-生育酚以60 mg/kg的添加水平加入到牛肉饼中,结果显示,α-生育酚有助于维持牛肉饼的肉色。

迷迭香提取物,是从迷迭香(RosmarinusofficinalisL.)的叶子和花中提取的具有优良抗氧化性能的天然抗氧化剂,其主要抗氧化成分为鼠尾草酸、鼠尾草酚、迷迭香酸、熊果酸等物质,通过清除羟基自由基、过氧化自由基,从而阻断了自由基链传递和增长[33]。迷迭香提取物具有抗氧化活性高、安全性高、耐高温和结构稳定等特点,已被应用在食品、化妆品和医药领域[35-36]。在食品领域已广泛应用于食用油[35]、水产[37]、禽肉[38]、畜肉[39]等食品的储藏保鲜中。

茶多酚,包括黄酮类、花色苷类、黄烷醇类、黄酮醇类和酚酸类等物质,是茶叶中多酚类物质的总称[40],具有较强的抗氧化能力,安全性高,无毒副作用。目前对多酚的研究以茶多酚为主[41],其主体成分是儿茶素及其衍生物,占茶多酚总量的60%~80%,儿茶素主要包括4种物质:表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、表没食子儿茶素(EGC)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)和表儿茶素(EC),其中茶叶中含量最高的儿茶素为EGCG,其抗氧化性也在4种物质中最强[41-42]。儿茶素酚羟基上的活泼氢能与自由基结合,同时酚羟基可螯合金属离子,从而抑制脂质过氧化[43]。茶多酚作为优良的抗氧化剂,目前已广泛应用于水产,畜禽的保鲜中[44-46]。

壳聚糖是甲壳素脱乙酰基的产物,广泛存在于虾蟹和昆虫的甲壳中,是目前自然界唯一的天然碱性多糖,具有良好抗氧化活性和抗菌特性[47]。壳聚糖的抗氧化性依靠分子上的活性氨基和羟基实现,因而具有良好的自由基清除能力和金属离子螯合能力[48-49]。抗氧化性能与其分子质量密切相关,分子质量较低的壳聚糖抗氧化活性较好,并随着分子质量的增大逐渐降低[50]。壳聚糖的抗氧化活性还与其脱乙酰度有关,随着脱乙酰度的提高其抗氧化活性逐渐增强[49]。因其良好的生物活性,已被广泛用在果蔬保鲜、肉品保鲜和食品包装领域[51-53]。

植物精油,不仅具有良好的抗菌特性,而且具有良好的抗氧化性能,目前在可食用膜的应用中较为广泛。植物精油种类繁多,包括牛至精油、丁香精油、大茴精油、肉桂精油等,具有特殊的气味可用作调味剂。不同种类植物精油的成分不同,但其主要成分为萜类、酚类和酚酸类物质,具有较强的自由基清除能力,从而使其具有良好的抗氧化性能[30]。植物精油的直接应用受到一些限制,为了达到一定的抗菌效果通常需要一定的浓度,但植物精油通常具有特殊浓郁的气味从而可能影响食品的本身感官特性。

3 可食用膜的制备及应用方式

3.1 可食用膜的制备

可食用膜的成膜基质通常为水溶性的蛋白质或多糖,功能活性物质分为水溶性和脂溶性,因此按照前期成膜溶液的构成可分为单一水相体系和水油体系。可食用膜的制备前期均为成膜溶液的配制。

对于单一水相体系,可食用膜的制备主要为水溶性物质的溶解,使各种物质充分分散溶解。作为成膜基质的大分子糖类和蛋白由于其物理结构不同使得他们在水中溶解的条件不同,例如琼脂、海藻酸盐的溶解需要较高的水温,壳聚糖需要在一定的pH条件下才能溶解,而明胶则在普通水溶液中即可溶解。另外,需要考虑各水溶性活性物质的特性,在加入到成膜溶液后体系的pH和温度,是否与其他物质反应从而降低活性等。

对于脂溶性的活性物质,与水不互溶,通常在水溶性成膜基质充分溶解后,将其乳化包埋后分散到水溶的连续相中,形成O/W的乳化体系,同时也确保了活性物具有的功能特性。一些多糖和蛋白等成膜基质自身具有乳化性,也可以减少或不需要乳化剂的使用。脂溶性活性物质加入后通常采用匀浆的方式来形成涂膜乳化液,制得的涂膜乳液颗粒较大且颗粒不均一,通常不稳定,易产生分层、析出等现象,且形成膜的阻隔性较差。然而纳米乳化液就克服了这一缺点,它颗粒小,比表面积大,能够提高活性物质的利用度,且出现颗粒聚集、重力分层的现象概率小,因而更加稳定[54-55],同时搭载了植物精油的纳米乳液比常规乳液的抗菌活性高[56-58]。因而以纳米乳化液为基础的可食用膜越来越受关注。

纳米乳化涂膜液主要有油包水型(W/O)和水包油型(O/W)两种类型,其中水包油型能够使脂溶性抗菌物质和抗氧化剂分散在多糖或蛋白质的连续相中,因而在食品可食用膜中以水包油型居多。纳米乳化液的粒径在50~500 nm之间[54],其制备主要有两大类方法:高能乳化法和低能乳化法。高能乳化法采用一定的设备使乳液在一定作用力下将颗粒破碎,主要有高压均质法、微射流均质法、超声破碎法,其中高压均质法适用于大规模生产而在企业中被广泛应用[55]。低能乳化法是利用乳化体系固有的特性使液滴自发分散,通常需要一定量的乳化剂。

图1 不同处理后可食用膜的微观结构[59]Fig.1 Microstructure of emulsion-based film after different treatment[59]

3.2 可食用膜的应用方式

可食用膜的应用方式有两种:干法和湿法。干法是将制备好的膜溶液在一定条件下干燥后制成膜片直接用于食品包装。湿法则是将膜溶液以浸泡、喷洒、涂刷等方式应用在食品表面,在食品表面形成一层薄的可食涂层[14]。以亲水性多糖蛋白质为成膜基质搭载脂溶性活性物质所制备的乳化可食用膜,与单一亲水性物质制备的可食用膜相比,具有良好的功能特性,通常具有更高的阻隔特性[59],因此也是目前应用最多研究最广泛的一类。

4 可食用膜在肉及肉制品的应用

肉及肉制品营养丰富,在流通消费中极易受到外源环境的影响,造成肉的食用品质下降和腐败变质。搭载有不同活性物质的可食用膜,具有不同的功能特性,在保证肉及肉制品安全方面发挥着重要作用。在肉及肉制品领域,可食用膜按照其功能特性主要分为两大类:抗菌可食用膜和抗氧化可食用膜。

4.1 抗菌可食用膜

肉类的腐败变质涉及到多种微生物的参与,常见的腐败菌有蜡样芽胞杆菌、假单胞菌属、无色杆菌属、黄色杆菌属、枯草芽孢杆菌、腐败梭菌、大肠杆菌等,还有一些霉菌和酵母菌;一些致病菌如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和单增李斯特菌等则主要是传播食源性疾病,引起食物中毒[60]。熟化后的肉制品在冷却、流通等环节受到外源性污染,造成腐败微生物的生长从而降低肉的食用品质。目前已有诸多研究表明抗菌可食用膜可以减少微生物的生长,保证肉的食用品质安全。

Cardoso等[61]制备了明胶-壳聚糖涂膜并应用在冷鲜牛肉上,模拟市场零售环境,在4 ℃冷藏、每天光照12 h的条件下储藏10 d,结果表明,明胶-壳聚糖复合涂膜能够显著抑制霉菌、酵母菌和嗜冷菌的生长,保证整个储藏过程中牛肉的pH在5.5~5.6之间,有效地减少肉中水分损失和脂肪的氧化,失水率有效地减少了2.5%,且每千克肉中的丙二醛(MDA)含量降低了1 mg,同时明胶-壳聚糖涂膜能够稳定肉色、显著地减少了储藏期间高铁肌红蛋白(MMb)的积累,使MMb的占比降低了20%。Noori等[62]采用超声技术制备了以姜精油为活性物质的纳米乳可食涂膜,其中姜精油添加量为3%和6%,结果显示,制得的含有6%姜精油纳米活性涂膜具有较强的抗菌特性,将其应用在鸡胸肉上能显著减少总好氧菌、酵母菌和霉菌的生长,与未涂膜的样品相比,在储藏至第8 d总好氧菌的数量减少了近4.7lg CFU,酵母菌和霉菌的数量减少了近3.2lg CFU。含有6%姜精油纳米乳化涂膜能显著延长生鸡胸肉的货架期4 d。Wan等[63]制备了以明胶为成膜基质,搭载了含量为0.9%的子丁香酚为活性物质的涂膜,结果显示,涂膜能够有效地控制活性物质子丁香酚的缓慢释放,能够显著抑制储藏期间微生物的生长和减少水分损失,与未涂膜的样品相比,在储藏第12 d菌落总数减少了1.1lg CFU,失水率减少了约10%,从而延长冷鲜肉的货架期至少3 d。汤秋冶等[64]研究了以ε-聚赖氨酸为活性物质、海藻酸钠为基质的活性涂膜,结果表明,添加量为1%的ε-聚赖氨酸涂膜能显著降低冰鲜鸭在储藏期间的菌落总数和大肠杆菌菌落数,同时添加了0.1%的柚子微晶纤维的复合涂膜还可以稳定鸭肉鲜红肉色,显著改善鸭肉的水分损失。

4.2 抗氧化可食用膜

表2 可食用膜在肉及肉制品的应用Table 2 Applications of edible film in meat and meat products

脂质氧化是引起肉及肉制品腐败变质的重要因素。肉及肉制品在生产、加工、运输、销售等多个环节也容易受到多种外源环境因素的影响,从而引起脂肪氧化酸败降低食用品质。肉及肉制品氧化主要有酶促氧化和自动氧化,同时脂肪氧化产物又会与肉中其他成分发生反应从而影响肉及肉制品的品质[65]。氧气是影响肉腐败变质的重要因素,可食用膜在肉表面形成一层微薄涂层,能够阻碍氧气与肉的接触而减少肉的氧化变质,同时在膜中添加抗氧化活性物质后能够增强可食用膜的抗氧化特性。

Choulitoudi等[3]制备了含有迷迭香精油(2000 ppm)和迷迭香提取物(200~800 ppm)的羧甲基纤维素膜,将其应用在烟熏鳗鱼片上,通过测定提取的鱼油初级和次级氧化产物的含量,结果表明,可食用膜能降低烟熏鳗鱼在储藏期间的脂肪氧化,其中迷迭香提取物添加量为800 ppm时脂肪氧化程度最低,TOTOX值为4.5,与未涂膜组相比降低了15。Vital等[5]制备了含有0.1%牛至精油和0.1%迷迭香精油的海藻酸钠可食用膜,将其应用在牛排保鲜中,感官评定结果显示,含0.1%牛至精油的涂膜能够有效提高消费者的接受程度,且丙二醛的含量减少了约47%。Siripatrawan等[4]将绿茶提取物以20%的比例加入到壳聚糖中制成可食用膜,将其应用在猪肉香肠的保鲜中。结果显示,与未处理组相比,添加了绿茶提取物的壳聚糖膜能够显著降低储藏期间TBA值,脂质氧化程度降低了约28%,并能抑制腐败菌的生长,保持储藏期间香肠品质,延长了货架期8 d。

4.3 其他功能可食用膜

可食用膜通常需具有一定的功能特性,如抗菌特性和抗氧化特性,同时具有良好的阻隔特性,能够减少肉品中水分等物质的损失,减少外源环境对食品的影响,从而保证产品的品质从而延长产品货架期。随着食品包装的不断发展,一些具有其他功能特性的可食用膜也不断在食品中应用。

油炸食品具有酥脆适宜的口感,如油条、油炸丸子、薯条、炸鸡等食品深受消费者的喜爱。油炸食品含有大量的油脂,且过度油炸会产生丙烯酰胺等致癌物质。在倡导低脂饮食的今天,油炸食品无疑会引起消费者对健康饮食的关注。而在食品油炸之前涂上一层多糖/蛋白可食用膜,可以减少在食品在油炸过程中水分的散失,进而减少油在食品表面的吸附而减少油的摄入量[66]。

随着智能包装的研究不断深入,一些研究在可食用膜上添加活性物质用于监测肉品在储藏过程中的品质变化情况。蒋光阳等[67]以花青素为新鲜度指示剂,制备了紫薯花青素智能指示膜,其中紫薯花青素添加量为0.2%,成膜基质由3%的马铃薯粉和0.6%的羧甲基纤维素钠复配而成。结果显示,制备的智能指示膜能指示鱼肉在储藏过程中新鲜度的改变,颜色由暗红色变为浅蓝色。

5 展望

肉及肉制品富含多种营养物质,易受到外源环境的干扰而腐败变质。鲜肉在储藏过程中颜色发生变化,水分散失,与外部环境接触如氧气、微生物等接触而腐败。在熟化后,内部微生物基本已杀死,而肉制品的腐败变质主要来源于在冷却包装环节的外源性污染。目前肉制品企业通常采用高温二次杀菌的方式对肉制品进行杀菌,然而肉制品的营养风味、质地口感都有很大损失。可食用膜在肉及肉制品表面形成一层阻隔,同时搭载了活性物质的膜具有缓慢释放的效果。可食用膜具有绿色安全的特点,具有生物降解性,不会对环境带来污染。随着食品工业的不断发展,纳米脂质体、碳纳米管、介孔材料等纳米载体可以对活性物质包埋保护,同时可以达到控制释放的效果,从而提升可食用膜的功能特性。在肉制品保鲜领域,其他技术如辐照杀菌技术、低温等离子体杀菌技术等与可食用膜包装相结合,共同确保肉制品的品质。目前可食用膜在冰鲜肉领域研究较多,而对熟肉制品的研究较少,应用不太成熟,而熟肉制品如酱卤肉制品等是我国广为欢迎的食品,此类肉制品不宜储藏和包装,若将可食用膜应用在该类肉制品领域,能够解决酱卤肉不宜储藏的问题。随着食品工业的不断进步、人们对于健康饮食的意识不断提高,解决肉及肉制品腐败问题任重而道远,因而可食用膜的研发利用具有重要意义,尤其是在熟肉制品领域,加快可食用膜的工业化应用具有广阔前景。