军事医学工程:作为一种德性实践

2020-08-16常运立王璐颖

常运立,王璐颖

“新兴医学工程伦理与治理”专刊

军事医学工程:作为一种德性实践

常运立,王璐颖

(海军军医大学 基础医学院,上海 200433)

军事医学工程是一种德性实践,无论是基于工程思维的军事医学工程还是基于工程技术的军事医学工程,都内含有善与趋善的道德本性。军事医学工程的“内在善”(治疗伤病、维护健康)和“外在善”(提升作战效能、服务战斗力生成)决定了军事医学工程的实践向度。军事医学工程必须在“内在善”与“外在善”之间保持应有的张力,抵制“外在善”对“内在善”的僭越,以实践智慧推进德性实践,于敌对中彰显仁爱,于杀戮中坚守道义,于失控中笃守正义,于无情中注入真情。

军事医学工程;德性;实践;智慧

从单方面的战伤救护向全方位的战术增幅,军事医学工程于发展中不断变革着军事医学的实践样态,致使实践主体时常陷入道德迷茫和道德两难之中。如何化解军事医学工程实践的道德困境,明确军事医学工程发展的未来道德指向?对此国内学界虽开展了一些相关性研究,但并没有基于军事医学工程本体给予专门的分析与探讨。比如,杨放等从军事医学伦理的角度明确了战地医务人员中立、人体实验自愿和知情同意、保护战俘健康、禁止生化武器研制等四个方面的伦理准则[1],一定意义上揭示了军事医学工程发展的外在道德规约;李筝等探讨了战时卫勤保障的医学伦理原则[2];邱雷等探讨了维和卫勤保障的伦理遵循[3];等等。现有研究虽涉及一定的军事医学工程实践,但并不是从工程思维和工程技术的视角深入探讨相关伦理问题。并且已有研究多是致力于外在道德法则的提出与构建,而非将军事医学工程实践本身作为一种道德实践而追寻其内在的道德律令。军事医学工程涉及军事学、医学、工程学等多重实践活动和学科领域,军事医学工程究竟应该遵循何种道德律令?军事医学工程实践主体应如何坚守其主体德性?对待军事医学工程伦理困境如何彰显实践智慧?只有将军事医学工程作为一种德性实践,才能得到真正的解释、敞开以及回答。

1 军事医学工程的本体分析

对于军事医学工程的认知与理解有两种维度,一种是基于工程思维的军事医学工程,另一种是基于工程技术的军事医学工程。基于工程思维的军事医学工程是指军事医学本身即是一项系统工程,这项系统工程以军事行动为牵引,随着军事行动的变更而调整工程设计。基于工程技术的军事医学工程是指生物医学工程技术在军事实践中的引入与运用,它以科技革命的形式不断丰富和变革军事医学的实践样态。

1.1 基于工程思维的军事医学工程

工程思维,是指人们在进行工程设计、研究与建构实践过程中所形成的独特思维方式,它以集成构建性为根本特征,综合运用自然科学、社会科学、管理科学、人文科学等多学科知识解决各类问题[4]。不同于以“发现为核心”的科学思维和以“发明为核心”的技术思维,工程思维是以“造物为核心”的人类思维[5]。这一思维具有明确的目标导向性和价值驱动性,思维主体从“为我造物”的目的出发,集成多种力量解决实际问题,强调合规律性与合目性的统一。系统性、集成性、跨学科性、综合性、建构性、创造性与复杂性是工程思维的重要特征。

军事医学作为一项保障军人健康、为军队战斗力服务的系统工程,符合工程思维的根本特征。首先,从词源学角度而言,军事医学是一项以“造物为核心”的工程劳作。engineer一词来自于古拉丁文,起初指称从事军事活动的人员。Engineering(工程)由engineer衍生而来,指具有军事目的的各项劳作(包括兵器制造),后扩散到其他领域[6]。因此,工程起源于军事活动。从这一意义而言,军事医学作为古代军事劳作的构成要件,其产生伊始即被赋予了工程的内涵。时至今日,无论是伤病救治、健康维护中战场药物的研发和卫勤装备的制造,还是作战能力提升中对士兵身心的干预与改造,军事医学都体现了以“造物为核心”的工程思维。其次,军事医学集成了医学、生命科学、军事学、管理科学、运筹学等多学科知识,架起了科学发现、技术发明与卫勤保障力之间的桥梁。相较于单纯的医学科学和医学技术,作为工程的军事医学发挥着知识转化和技术集成作用,将各种类型的知识和技术创新成果,通过军事医学活动这一工程形态得以最终“实现”,并在活动中检验其有效性和可靠性[7]。再次,军事医学具有明确的目标导向性和价值驱动性。军事医学的目标在于维护、恢复和促进军人健康,服务于战斗力需求。从军事医学的演进历程看,军事医学经历了伤病救治、健康维护和能力促进三重价值驱动。依据价值驱动的差异,军事医学工程可区分为以伤病救治需求为主导的伤病医学工程、以健康维护需求为主导的健康医学工程和以能力促进需求为主导的能力医学工程3种递进形态[8]。

1.2 基于工程技术的军事医学工程

新技术在军事领域中的快速广泛应用是战斗力提档升级的倍增剂,每一次重大技术变革随之而来的就是军事变革,作为军事实践有效组成部分的军事医学更是如此。自20世纪50年代生物医学工程的兴起与发展后,医学科学迎来技术支撑的崭新时代,同时也使军事医学发生了颠覆性的变革,生物医学工程技术迅速成为现代战场的有机构成要素,在军事医学实践中焕发出异常光彩。

国内军事生物医学工程研究领军人董秀珍、栗文彬等认为,军事生物医学工程是面向军队特殊功能群体,针对其特殊状态——即战时和非战时,运用生物医学工程的原理和技术,研究和解决医学救援、卫生勤务保障中相关问题,达到维护部队健康、增强军事保障效能、提高部队战斗力的新兴、前沿交叉学科。军事生物医学工程是将生物医学工程技术转化为保障力和战斗力的桥梁。其成果主要通过卫生装备与卫生勤务相关的技术平台来体现[9]。从早期的便携式X光机、红外伤员寻找仪等生物医学工程装备,到基于信息技术发展的士兵生命保护与支持系统、伤员救护远程医疗系统,再到未来可能会被广泛用于战场的人类增强技术系统工程,军事生物医学工程在引领军事医学发展中具有突出的先导作用。当前,军事生物医学工程研究主要涵盖 8个分支工程,分别为:军事医学电子信息工程、军事生物力学工程、军事医学材料工程、军事医学人机工效工程、军事医学防护工程、军事医学康复工程、军事卫生装备工程和军事医学临床工程[10]。军事医学工程的应用,从根本上改变了军事医学的运作形式,将传统军事医学中战后救护与战地保留转移到了战前预防与战备强化,将对战场需求的满足提前到战争发生前,完成对战场多变环境适应的同时,也增加了本方军队的战略威慑力。此外,军事医学工程所带来的战场渗透能力与现代局部战争的斩首行动的宗旨也有很大程度的契合,为战争形势的推进提供了可行的思路。

2 军事医学工程的德性之维

“人的每种实践与选择,都以某种善为目的”[11],而人类追求的最高善即幸福。工程是人类为追求幸福生活而展开的实践活动,对幸福生活的追求是工程实践的最高善。军事医学工程作为工程的一种实践样态,自然在追求人类幸福生活的过程中,内含有善与趋善的道德本性。军事医学工程的“内在善”与“外在善”决定了军事医学工程实践的目的指向——治疗伤病、维护健康和提升作战效能、服务战斗力生成。军事医学工程正是于两种目的之善中求得最高幸福之善的德性实践。

2.1 作为德性实践的军事医学工程

对于何谓“实践”,德性伦理学家麦金太尔将其界定为:“所谓实践,我意指任何一种连贯的、复杂的、有着社会稳定性的人类协作活动形式;通过这种活动形式,内在于其中的各种善,在努力达到卓越标准的过程中得以实现(这一卓越标准与活动形式相符且部分明确);其结果是,人类追求卓越的能力,以及人类对所涉及的目的和善的观念,都得到了系统的扩展。”[12]麦金太尔将实践给人们带来的目的之善,区分为“内在善”(内在价值)和“外在善”(外在价值)。所谓“内在善”是指实践本身的卓越追求,是实践主体内心的充实。除了这种实践活动,任何其他实践活动均不能获得,也就是该实践活动对于“内在善”的获得具有不可替代性;同时,“内在善”又具有普惠性,即它的获得为参与实践的群体所共有,而非为表现为个体性和排他性。所谓“外在善”是指人们通过任何一种实践(而不限于某一特定实践)都可获得的金钱、权力、声望等;不同于“内在善”,“外在善”是某个人的财产和占有物,排他性和竞争性是其本质特征,排他意指某人拥有的多其他人就占有的少,竞争则是指在获取“外在善”的过程中既有胜利者也有失败者。依据实践的“内在善”,麦金太尔将德性定义为“德性是一种习得的人类品质,其拥有和践行倾向于使我们能获得内在于实践的善,其缺乏则严重地阻碍我们获得任何这样的善”。[12]

军事医学工程本质上是一种德性实践。治疗伤病、维护健康是军事医学工程实践所追求的“内在善”。之所以称其为“内在善”,是因为治疗伤病、维护健康是军事医学工程的卓越追求,这种追求只有通过军事医学工程活动所获得,而不能通过其他军事工程活动或军事实践所获得,军事医学工程活动对于健康维护具有不可替代性。同时,作为“内在善”,健康维护具有普惠性,表现为:某一士兵的健康、某一群体的健康对于其他士兵或群体的健康不具有排他性;军事医学工程实践主体既要救治我方伤员,又要履行救治敌方伤员的道德义务。与治疗伤病、维护健康相对应,战争胜利的达成或战斗力的生成则是军事医学工程实践的“外在善”。因为对于胜利目标达成或战斗力的生成,军事医学工程并不是直接的、根本的、唯一的决定性因素,除军事医学工程外,更受到军事指挥工程、军事作战工程、军事装备工程等的影响与制约;胜利的达成是作战双方竞争的结果,没有双赢的战争,一方的胜利必然是另一方的失败,这也体现了“外在善”的排他性和竞争性。

2.2 军事医学工程的“内在善”与“外在善”

军事医学工程的“内在善”与“外在善”决定了军事医学工程实践的双重目的——治疗伤病、维护健康和提升作战效能、服务战斗力生成。目的是人对价值的自觉追求,人提出目的就是为了追求价值[13]。治疗伤病、维护健康彰显了军事医学工程的人本价值,而提升作战效能、服务战斗力生成则表明了军事医学工程的功利价值,军事医学工程正是在双重目的牵引下和双重价值主导下进行的以“造物为核心”的德性实践。

2.2.1 “内在善”:治疗伤病、维护健康——人本价值

军事医学工程的“内在善”源于医学的人本属性。“仁爱救人,以人为怀”,关爱同情患者、救治患者和促进生命健康是医学人道主义、人本价值取向的基本体现,也是军事医学工程的价值旨归。军事医学工程的本质是医学实践,其实践属性决定了道德属性,即军事医学工程的首要目的是抢救伤患,守护官兵的身心健康。军事医学工程必须建立在“为病患谋利益”的基础之上,侧重对人的生命本身的关怀,从而彰显其“内在善”。从1718年佩蒂旋转止血带的发明,到1792年拉瑞战地救护马车的设计,再到今天医院船、医用飞机和战地救护列车的广泛应用;从17世纪伤病员作为战场非战斗人员身份共识的达成,到18世纪首批有效军事卫勤体系的构建,再到19世纪红十字伤兵救助协会和各国红十字会的成立,在军事医学工程发展与推进过程中无不坚守着对人本价值的追求与承诺。这种坚守源于对人之为人的关爱和对生命延续的渴望。在军事医学工程活动中,其具体要求是要将伤者和患者的生命利益和健康利益放在首位,对任何伤患都尽力救治且给予最大的尊重与关爱;将工程造物服务于伤患需求和健康保障,确保每名伤患都拥有均等的医疗权利和救治机会;将不可避免的伤害性降低到最小限度,做到以最小的损伤代价获得最大的收益。

2.2.2 “外在善”:提升作战效能、服务战斗力生成——功利价值

军事医学工程的“外在善”源于军事行动的功利性。功利性是指以实际功效或利益为道德标准的伦理原则。军事行动中,从战略目标的达成,到具体的战役、战斗都有其直接的功利性。2500年前中国兵圣孙子就直言“军争为利”(《孙子兵法·军争篇》),认为“利”是战争的根本价值所在。《孙子兵法》十三篇,表现出强烈的有关利害得失的忧患意识及军事功利主义的价值取向。孙子时时刻刻都在思考“利”的问题。无论是从诸侯国的安危角度考虑,还是从具体的战斗指导着眼,无论是战与不战的考察,还是动与不动的决策,孙子都毫不含糊地要求人们进行全面周密的利弊权衡。西方军事理论家克劳塞维茨也明确提出,“消灭敌人武装或打垮敌人,始终都是战争行为的唯一目标”[14],战争中的一切军事活动都应服从和服务于这一目标。战争的功利性,要求军事医学工程必须注重“外在善”,注重现实的功利成果。军事医学工程从决策、设计到生产、使用与管理,应综合考量军事效益和军事目标的达成,满足战场的需要,服务部队战斗力的生成。军事医学工程的三种实践样态——以伤病救治需求为主导的伤病医学工程、以健康维护需求为主导的健康医学工程和以能力促进需求为主导的能力医学工程,从一定意义上讲都受制于军事功利价值的牵引与指导,且于演进过程中愈发呈递增之势。

3 军事医学工程的道德僭越

军事医学工程在统筹“内在善”与“外在善”的平衡中不断推进着军事医学工程实践的发展。然而,当军事功利价值高扬,人本价值式微,对“外在善”的追求遮蔽了“内在善”时,军事医学工程就会失去德性实践的本质,甚至演化为一种“恶”。正如麦金太尔所言:“如果在某个社会,对“外在善”的追求变得压倒一切,德性概念起初是其本性被改变,然后可能几近被抹杀,尽管还有可能有其丰富的影像。”[12]这种现象在军事医学工程的三种实践样态中都有所存在,且从伤病医学工程到健康医学工程再到能力医学工程,“外在善”(功利价值)对“内在善”(人本价值)的僭越愈发凸显,是军事医学工程中一切道德问题的直接来源。在此略举三例,以期引发对军事医学工程实践的深度思索。

3.1 伤病医学工程中生与死的取舍——战地类选

当战场出现大量伤亡时,如何对伤员进行筛选分类?如何确立先后救治秩序?如何优化医疗资源的使用?如何提升治愈率、降低死亡率?这是各国军事医学所面临的首要课题。对这一问题的解决需要借助工程思维,进行系统设计。由此,战地类选(Battlefield Triage)概念运用而生。类选最初来自于法语,意思是对羊毛、咖啡等商品进行质量上的分类。战地医疗类选是指战争中根据战场病人的抢救价值和军事需要,对伤病员进行筛选、分类,而后确定先后救治程序,以确保最有效地利用医疗人员和医疗设备[15]。依据定义不难发现,战地医疗类选主要依托两个关键环节。一是对伤病员进行检伤分类,通常根据伤势等级,战场伤病员被分为轻伤、中度伤、重伤和死亡四种类型;二是确定优先救治程序。前一个环节更多的是一种技术性判定,且技术越先进,检伤分类越高效准确。近年军事医学电子信息工程发展,无疑提升了检伤的效率,比如便携超声技术(掌上超声),因检伤分类迅速,简单操作便利,受到专家们的普遍推崇[16]。这也体现了军事医学工程发展带来的“内在善”。而后一个环节更多的是一种价值性判定。国际社会普遍认同的做法是,依据“先重后轻,先救后治”的原则实施救治,这也被《日内瓦公约》所明确,“只有医疗原因才能决定优先救治秩序”。然而,受军事功利主义的牵制,过度追逐军事医学工程设计的“外在善”,战地类选的良性法则时有被打破。比如,美军在其《紧急战地救护》手册中明确表示:极端境遇中应首先救治轻伤员,使其迅速返回战场,形成战斗力。这样做的直接后果就是将重伤员推向死亡。一个典型的事例,二战期间青霉素刚刚被研发出来后,在供不应求的情况下美军的做法是优先保障轻病患者,使其重返战场形成战斗力,而不是首先挽救重伤员的生命。今天,纳米材料、外科生物材料等稀有卫生资源的分配与使用,也使美军内部面临同样问题——谁最先被救治?另外,对战地类选良性法则的另一道德挑战是,在战伤救治中,美军虽没有明确表示,但却存在首先救治美军伤病员、而后救治盟军伤病员、其次救治平民、最后救治敌军的类选模式。这与战场上伤病员身份为非战斗人员,应享有同样的人格尊重和医疗权利是相冲突的[17],也是有悖于国际人道主义的救治原则和救治要求的。

3.2 健康医学工程中利与害的权衡——疫苗使用

健康医学工程(包括健康膳食、健康睡眠、健康运动、健康免疫等)在维护官兵健康与服务战斗力生成方面具有天然的一致性,官兵获得了健康也就实现了战斗力的生成,即健康医学工程的“内在善”与“外在善”高度契合,二者表现为完美的统一。在健康维护中,疫苗无疑具有不可替代的作用,被官兵称之为战场健康的保护伞。特别是近年来,生物工程技术的迅猛发展,核、生、化攻击的门槛越来越低,细菌武器、病毒武器、基因武器的幽灵四处飘荡,愈发凸显了接种疫苗的重要性,各国纷纷将疫苗注射列入到官兵的健康计划之中。然而,以军事功利主义为主导的疫苗使用策略却并未达到官兵企及的良好效果。如,伊拉克战争期间,美军五角大楼通过隐瞒和淡化疫苗使用的毒副作用,强迫50万士兵接种了天花疫苗,许多士兵在注射后出现了身体不适,严重者甚至死亡。由此不得不引发了对于疫苗使用的合理性、安全性、人本性的深层思索。首先,战场疫情并不明了,疫情的出现多是出于军方的猜测与揣度,现有疫苗能否抑制住新的生物医学工程产生的细菌或病毒攻击尚不明晰,基因编辑技术应用于武器设计引发的后果更是难以知晓,诸多不确定性挑战了疫苗使用的合理性。其次,美军伊拉克官兵的状况,充分暴露了疫苗使用的安全性。对于核、生、化疫苗,由于缺乏临床记录,疫苗的功效颇具争议,短期而言的免疫成效,可能会造成长期、甚至终身的伤害。第三,也是最重要的一点是,疫情的使用已经超越了维护官兵健康的人本范畴,以“个体防护”和“保存和储备战斗力”为由向官兵强行注射疫苗,严重违背了官兵的自主和知情同意,剥夺了官兵对自己身体和健康支配的主导权。

3.3 能力医学工程中善与恶的对抗——超级战士

新的生物医学工程技术的发展,已超越了传统医学“祛除疾病、维护健康”的目的,实现了人类由“修复自我”向“改造自我”、“超越自我”的跨越式发展,而对于身体机能和精神能力的“人类增强”,无疑是未来重要的发展方向。所谓“人类增强”,是指与正常健康状况相比,甚至在没有疾病或病态条件需要治疗的情况下,通过基因技术、生物医学或药物方面的手段来改进人的倾向(dispositions)、能力(capacities)和福祉(well- being)[18]。由此可见,“人类增强”主要是以现有健康为基础,旨在致力于人的倾向、能力和福祉三个方面的提升。能力医学工程正是建立在人类增强技术上的军事医学工程实践新样态,它超出了伤病医学工程和健康医学工程的“健康”范畴,将提升士兵的作战“能力”作为其核心追求。按照军事医学工程“内在善”与“外在善”的区分,能力医学工程是军事医学工程“外在善”的直接体现。对于这种“外在善”,依据麦金太尔的观点,它为军事需要所驱动,是军事医学工程不可或缺的构成部分,必须正确引导,而不能过分追求,否则就会丧失军事医学工程实践的德性本体而转为“恶”。在能力医学工程中,打造超级士兵已成为各国寻求未来战斗力增长的新质点,通过听觉增强、视觉增强、肌肉增强、骨骼增强、大脑增强等可使士兵作战效能倍增,但由此带来的伦理风险和伦理挑战令人不无担忧。一方面,这种增强使参战官兵战斗力陡增,但一旦沦为杀人的机器,将会扩大不必要的伤亡,甚至由于过度的杀戮,而将人类战争推向罪恶的深渊。另一方面,参战官兵可能会失去人之为人的本性,由于情感的剥离而变得麻木、冷酷,再也不会有怜悯之心和悲伤之感,只会专注于作战,当战争结束后无法回归正常的生活。对于能力医学工程我们无需否认和排斥,这不是科学的态度;但是,我们确实需要采取一种谨慎和道德上负责任的态度。因为,正如,迈克尔·桑德尔发出的忧虑与警戒:“我并不认为增强和基因工程的主要问题在于它们破坏了我们的努力、侵蚀了人类能动性。更深的危险是,它们表达了一种超级能动性(hyperagency)——一种为了服务于我们的目的、满足我们的欲望而重新制作(remake)自然(包括人类自然(human nature)的普罗米修斯式的抱负”[19]。

4 军事医学工程的实践智慧

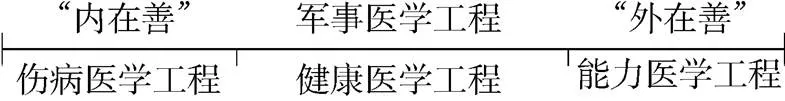

对于作为德性实践的军事医学工程,若用图表进行简单直观的呈现,可如图1所示。

图1 作为德性实践的军事医学工程

军事医学工程就是于“内在善”与“外在善”之间保持一定张力的德性实践。

麦金太尔于现代社会功利主义盛行之下,发现了“外在善”对“内在善”的冲击,向现代社会的人们发出了重视“内在善”的呼吁。但“外在善”是社会的需要、人类的欲求,不可能无视“外在善”。那么如何平衡“内在善”与“外在善”,就有必要回归到亚里士多德所指称的“德性”。亚里士多德认为德性就是于两极之间达到适度平衡的品格,在过度与不及中保持和谐,“德性是一种适应,因为它以选取中间为目的”[11],这是一种动态平衡,而非简单的折衷和静止状态。德性践行于工程活动,就是于不同价值之间做出合乎理性的判断与折衷选择,避免过犹不及。这个寻找适度点的过程就是对工程造物的规约与控制过程,也是伦理德性的践行过程。就军事医学工程而言,所谓“德性”就是在军事医学工程“内在善”与“外在善”之间保持张力,在治疗伤病、维护健康和提升作战效能、服务战斗力生成的双重目的中寻找最佳平衡点,有力协调医学人本价值与军事功利价值,从而确保军事医学工程依从人类的道德维度和社会的道德法则健康而有序地发展[20]。

那么,如何将德性落于现实,从而造福于人类?亚里士多德指出,必须借助于实践智慧(明智)。“德性使我们的目的正确,明智则使我们采取实现那个目的的正确的手段。”[11]进一步的,什么是实践智慧?亚里士多德认为,实践智慧是灵魂的有逻各斯的计虑的部分,是理智德性中的实践的理智,“明智就是正确的逻各斯”,“是一种同善恶相关的、合乎逻各斯的、求真的实践品质”[11]。它要求人们“按照正确的逻各斯去做”[11],也就是基于道德知识合乎理智的实践。就军事医学工程而言,将德性贯穿于实践之中,以实践智慧推进德性实践,应把握如下四个方面的实践张力。

4.1 于敌对中彰显仁爱

战争是敌我双方的较量。不断提升我方力量,超越敌方力量,是战争制胜的关键。军事医学工程中以超级士兵、人机功效系统、智能防护和士兵系统为代表的能力医学工程是敌对状态下作战力量建设的直接体现,是军事医学工程“外在善”的表达。敌我交锋是残酷的,但是不能由此而压制甚至泯灭军事医学工程的“内在善”,因为根植于人类良知的医学人道精神始终贯穿于其中。军事医学工程作为一项医学工程,要在强调战斗力生成这一“外在善”的要求下,始终坚守其自身的“内在善”,即坚守医学的人道初衷。按照“内在善”要求,军事医学工程设计要妥善抢救、护理每一位伤病员,泛爱众,在尊重伤病员的权利、积极履行公认的国际公约的前提下,善待降敌,给予应有的人道主义待遇;要以战场急救为目标推进止血技术、人造皮肤技术、外科生物粘合剂、骨修补材料等工程实践,有力地满足敌我双方伤病人员的需求,体现仁爱之心;此外,还要杜绝因狭隘种族主义和民族主义思想而产生违背人道、良知的行为。敌对并不能成为将医学本身作为武器和屠刀的理由,医学始终是治病救人的技艺。无论敌我双方冲突多么激烈,军事医学工程应于“打赢而不毁灭、瘫痪而不致死,有效而又经济的理想作战样式”中始终保持其应有的张力。

4.2 于杀戮中坚守道义

瞬息万变、腥风血雨的战场上,残暴的杀戮行为往往会使部分参战官兵做出非理性、非道德的判断与选择,从而丧失其主体德性。由此,军事医学工程原本维护官兵健康、服务于战斗力生成的思维逻辑,就会被直接生成战斗力的思维逻辑所取代;从而导致军事医学工程被“异化”,背离初衷,被反性质、超量化使用,进而引发超出想象的更大规模的杀戮。这一系列不良反应向我们发出了严重的警告:军事医学工程必须杜绝被“异化”,于任何时刻都要保持“内在善”与“外在善”相统一。军事医学工程实践主体必须坚守道义,强化主体德性,形成自我约束。当处于既有规范、制度临界点时或者超越规范、制度临界点时,能基于主体德性做出超然性又合乎“德性”的选择。当面对在战场上选择杀与不杀,选择规避风险或制造风险,选择以何种思维逻辑操作军事医学工程技术时,应时刻保持清晰的道德意识,显示主体德性的自律和超越。

4.3 于失控中笃守正义

虽然正义战胜邪恶是战争的根本走向,但是就具体战斗而言,战争发展的态势往往是不以个人意志为转移的,而是处于一种不受人为控制的状态。对于这种不可控性,克劳塞维茨将其称之为战争的“盖然性”,“战争的客观性使战争成为一种盖然性的估算”,“在军事战争里只有各种可能性、盖然性、幸运和不幸的活动,它们像经纬一样纵横交织在战争中,使战争在人类社会的各种活动中最近似于赌博”[11]。战争的不可控,将军事医学工程置于多重实践境遇之中。不同境遇之下,哪些军事医学工程实践是合道德的?哪些是反道德的?哪些是值得提倡的?哪些是必须制止的?必须借助于实践智慧进行判断与选择。尤其在军事实践中的基因工程、组织工程既可以造福官兵,也能引发毁灭性的人类灾难的情境下,更需要军事医学工程笃守正义,坚持“内在善”,抑制“外在善”衍生的不良趋向。这种笃守是对作战正义性的坚守。这要求军事医学工程实践主体要持有正义之心和善良意志。个体坚守内在道德品质,形成潜意识或无意识的道德心理和道德行为,有效规范行为取向,使自我尽管在高压态势下,也会理性控制行动,不会发生道德逾矩。长此以往形成的实践智慧会增进主体德性,当发现同样的技术既能实现再生,又会荼毒生灵时,会将其引向正当用途,以保证科学与至善的结合。正如达·芬奇发现自己准备研究的潜水艇有可能被他人用做“海底暗杀的勾当”,于是便果断销毁了这个计划。这是一种实践智慧主导下的正义选择,是对工程发展“内在善”的坚守。

4.4 于无情中注入真情

战争是无情的,但因战友之间的相互关怀而充满温情;工程是冰冷的,但因服务于人类对幸福生活的追求而富有德性。伤病医学工程中人工智能的发展提升了救治率、降低了死亡率,却由于将人简单视为需要维修的“仪器”,而解构了传统的医患关系,使得人与人的医患关系让位于“人机”关系;能力医学工程通过听觉增强、视觉增强、肌肉增强、骨骼增强、大脑增强等使单兵作战效能倍增,却由于对超级战士的打造,也弱化了传统的士兵之间相互帮扶的战友亲情。虽然军事医学工程的发展,满足了“内在善”与“外在善”的基本要求,却在一定程度上忽视了人与人之间的情感因素,而缺失了情感关怀的工程极易沦为战争的工具,对此不容忽视。在人和工程的交互关系中,究竟是人一味地顺应工程,还是工程服务于人?这是一个看似明了,却值得深入思考的问题。因为这决定着工程发展的未来走向。人是世间万物之中唯一的道德主体,而工程只是人类实践的延伸,若在这一问题上本末倒置,工程的发展就会陷入冰冷的窑洞。人因工程的发展无疑解决了这一问题的困扰,人因工程是以人为本的工程、以人为核心的工程,是把人的体验放在第一位,让人感受温暖的工程。在人因工程理念下,机器“‘讨好’人的程度,决定了存在的价值”[21]。军事医学工程的实践智慧,理应积极融入人因工程理念,坚持以人为本,注重人的感受,将语言、心理、感知等因素融入到工程设计之中,使军事医学工程回归应有的真情与温度。

5 结论

军事医学工程作为一种德性实践,旨在于军事医学工程的“内在善”与“外在善”之间保持适当的张力。这种张力使得军事医学工程实践主体能够在不违背其道德操守的情况下对军事医学工程实践采取开明和睿智的态度,而不是在“过”与“不足”之间无所适从。“过”表现为实践主体对“道德律令”的僵化与盲从,是军事医学工程实践的不实之举;“不足”表现为实践主体对“道德律令”的放弃与背离,是军事医学工程实践主体的懦弱之行。二者皆不符合军事医学工程的实践要求,只有回归到德性实践中,以实践智慧推进德性实践,方能彰显军事医学工程的道德本性。本文虽回应了军事医学工程是一种德性实践这一理论命题,但是必须清晰地认知到,军事医学工程实践是一种复杂的实践活动,其实践样态远非本文提及的事例所能涵盖和类化;且随着医学工程技术的发展,军事医学工程将不断变换其实践样态。对此,还应深入挖掘和不断丰富军事医学工程的实践智慧,于军事医学工程实践具化中实现善与趋善的本体诉求。

[1] 杨 放. 军事医学伦理学探析[J]. 中国医学伦理学, 2005, 18(5): 12-14.

[2] 李 筝, 杨国斌, 徐晓莉, 等. 试论战时卫勤保障模式与坚持医学伦理学原则[J]. 解放军预防医学杂志, 2010, 28(5): 313-315.

[3] 邱 雷, 鱼 敏, 喻 晓. 联合国维和卫勤保障工作中的医学伦理实证分析[J]. 中国医学伦理学, 2017, 30(7): 802-809.

[4] 李永胜. 科学思维、技术思维与工程思维的比较研究[J]. 创新, 2017, 11(4): 27-34.

[5] 李伯聪. 工程与工程思维[J]. 科学, 2014, 66(6): 13-16.

[6] 钱学森. 论系统工程[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1982: 80.

[7] 王松俊, 雷二庆, 张明华, 等. 军事医学的工程思维与工程系统管理[J]. 军事医学, 2012, 36(9): 647-651.

[8] 雷二庆, 张明华, 王松俊, 等. 论军事医学的工程系统观[J]. 军事医学, 2012, 36(5): 324-327.

[9] 董秀珍, 漆家学, 王 政, 等. 军事生物医学工程研究进展与展望[J]. 解放军医学杂志, 2010, 1(12): 1412-1415.

[10] 邹慧玲, 董秀珍, 王松俊, 等. 构建具有鲜明特色的军事生物医学工程概念体系[J]. 第四军医大学学报, 2004, 25(12): 1147-1149.

[11] 亚里士多德. 尼各马科伦理学[M]. 廖申白译注. 北京: 商务印书馆, 2004: 3-189.

[12] MacIntyre A. After Virtue: A Study in Moral Theory[M]. Indiana: University of Notre Dame Press, 2007: 187-196.

[13] 黄德良. 目的·价值·真理[J]. 哲学动态, 1987(10): 40.

[14] 克劳塞维茨. 战争论[M]. 王小军译. 西安: 陕西师范大学出版社, 2009: 6-18.

[15] 常运立, 王 芳, 杨 放. 美军军事医学类选法概述[J]. 中国医学伦理学, 2007, 20(6): 116-119.

[16] 全军超声医学专业委员会. 中国医学装备协会应急救治装备分会.战术战伤救治中的超声技术应用专家共识[J]. 中华医学超声杂志, 2019 (12): 892-898.

[17] 杨 放. 军事医学伦理学探析[J]. 中国医学伦理学, 2005, 18(5): 12-14.

[18] 徐向东. 人类增强技术的伦理审视[J]. 哲学分析, 2019, 10(5): 4-29.

[19] Sandel M. The Case aganist Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007: 26.

[20] 张 铃. 自由、德性和正义: 工程伦理的三重维度[J]. 哲学研究, 2013(9): 116-121.

[21] 占传远, 胡益鸣. 人因工程:让冰冷的机器“暖”起来[N]. 解放军报, 2019-01-04(11).

Military Medical Engineering: As a Practice of Virtue

Chang Yunli, Wang Luying

(Basic Medical college, Navy Medical University, Shanghai 200433, China)

Military medical engineering comprises the practice of virtue. Whether based on engineering thinking or engineering technology, military medical engineering incorporates the moral nature of goodness and adapts thereto. The “internal goodness” (e.g., treatment of injury and maintenance of health) and “external goodness”(e.g., improvement of operational effectiveness and generation of combat effectiveness) involved in military medical engineering determine the practical orientation(s) thereof. Here, a proper balance between “internal goodness” and “external goodness” must be secured to prevent the “external good” from dominating the “internal good,” promote the practice of virtue with practical wisdom, show benevolence to the enemy, uphold morality in killing, uphold justice in situations beyond control, and infuse truth in the merciless.

military medical engineering; virtue; practice; wisdom

2020–05–01;

2020–05–18

中国博士后科学基金面上资助项目“道德创伤:一种新的战争创伤范式”(2016M592210);国家社科基金军事学项目“道德创伤:军事创伤的实践转向”(2019-SKJJ-C-022);上海市哲学社会科学规划青年课题“医学生群体道德创伤防治与道德韧性建构研究”(2019EKS005);上海市教育科学一般项目“虚拟现实在医学生道德创伤教育防治中的应用研究”(C20038)

常运立(1980–),男,军事学博士,副教授,研究方向为军事伦理与医学伦理。E-mail:qqyxllxh@163.com(通讯作者)

王璐颖(1987–),女,军事学博士,副教授,研究方向为军事伦理与军事文化。E-mail:489545411@qq.com

R-02;R82

A

1674-4969(2020)03-0268-10

10.3724/SP.J.1224.2020.00268