统一而多样*

——地域特色现代转译的本土理论实践

2020-08-15崔愷景泉崔海东

崔愷 景泉 崔海东

中国建筑设计研究院有限公司

1 园博会概述

中国园林博览会(以下简称“园博会”)自1997年举办,由住建部及承办城市所在省(自治区、直辖市)人民政府共同主办,一般两年一届,是我国园林行业规模最大的展会,至今已历十二届(图1)。

自举办至今,园博会始终聚焦城市绿色发展,以“弘扬生态文明、彰显地域特色”为目标,提升城市经济效益和社会管理水平。近些年,住建部对《中国国际园林博览会管理办法》进行了多次修订,从可持续健康发展视角,鼓励创新设计,倡导利用新理念、新方式、新技术、新材料、智能化及装配式建设等手段展现城市建设成果,强调园博会的后期利用及保护管理工作。

1 园博会举办地一览图

2 南宁园博园规划设计

2.1 设计理念

回望历届园博会,从主题、举办理念、布局特点、建筑特色等角度进行分析总结,我们发现展区规划存在“主题重复、手法单一、偏重会时效果、会后冷清萧条”等问题(表1)。

在南宁园博园设计前期,通过合理的项目定位,提出以人为本、切实考虑使用者需求的设计理念,充分尊重当地文化特色,采用新型技术和绿色建造方式,展现城市特色,重视会后运营管理及保护利用,从而真正起到对城市文化宣传和对城市经济的带动作用。

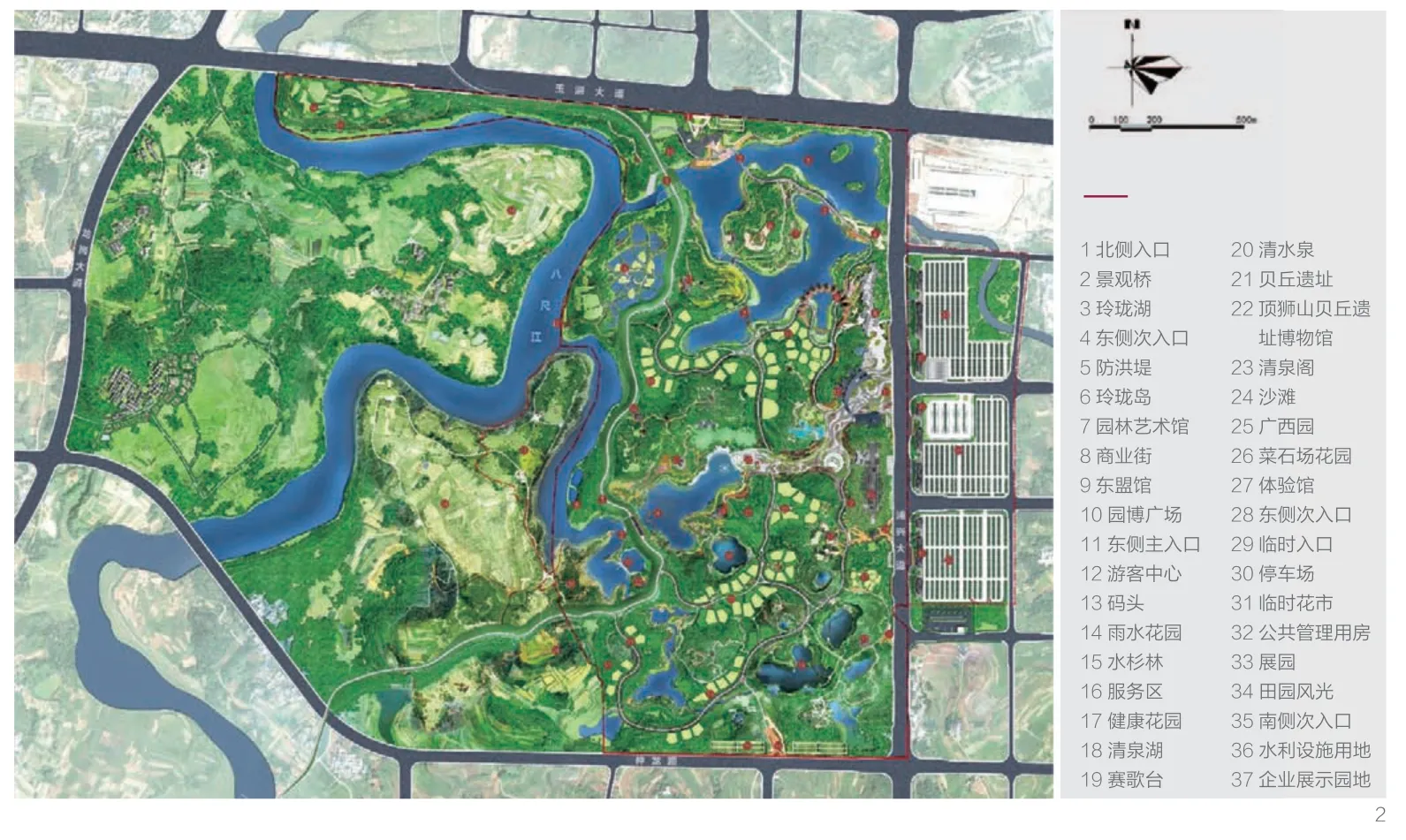

2 南宁园博园总体规划平面图

表1 历届园博会主题、理念、布局及建筑特色

2.2 总体规划

南宁地处广西南部,拥有1 700年悠久历史。从地形特征看,南宁位于云贵高原东南边缘、两广丘陵西部,南边朝向北部湾,整个地势呈山地丘陵性盆地地貌,丘陵错综分布,区域河流众多,河网密布,地形特征明显。

为突出地域特色及多民族传统文化,推动南宁“重点沿江”发展的目标,特将园博园工程用地选于邕宁区的顶蛳山地块,西临八尺江,北、东、南三面均为城市道路。场地内不仅包含山水、丘石、梯田、林泉、村落等多重造园要素,还有多处国家文物保护单位和历史遗址。

我们把“心象自然”的设计理念应用于南宁园博园规划与景观设计之中。所谓“心象”,是指设计者内化于心的主观意向;“自然”是客观存在的自然界。“心象自然”强调尊重自然、顺应自然、以自然为本的设计理念,通过“形由念起”的设计,达到人与自然的和谐共生、天人合一的超凡境界。在南宁园博园的规划设计中,从梳理场地自然条件出发,形成了“生态、文化、共享”的理念,又借自然而成心象,通过主要景区的具体设计,在原有山水格局中融入人的活动,进而把内心想要表达的理念呈现出来。同时,在保留场地原有地形地貌的基础上,利用水系湖泊和梯田、草林等景观要素打造生态宜居的特色园博园。优化文保单位和历史遗址空间环境,将其作为游览节点,并适当增加配套服务设施满足游人需求。

在交通结构上,园区形成“一轴、五环、多节点”的特征。“一轴”为四季花谷核心景观轴,串联“五环”;“五环”分别为外环游览环线、花车游览环线、精品游览环线、湖心观光环线以及遗址观光环线(图2,3)。

3 理论研究与技术路线

3 南宁园博园鸟瞰图

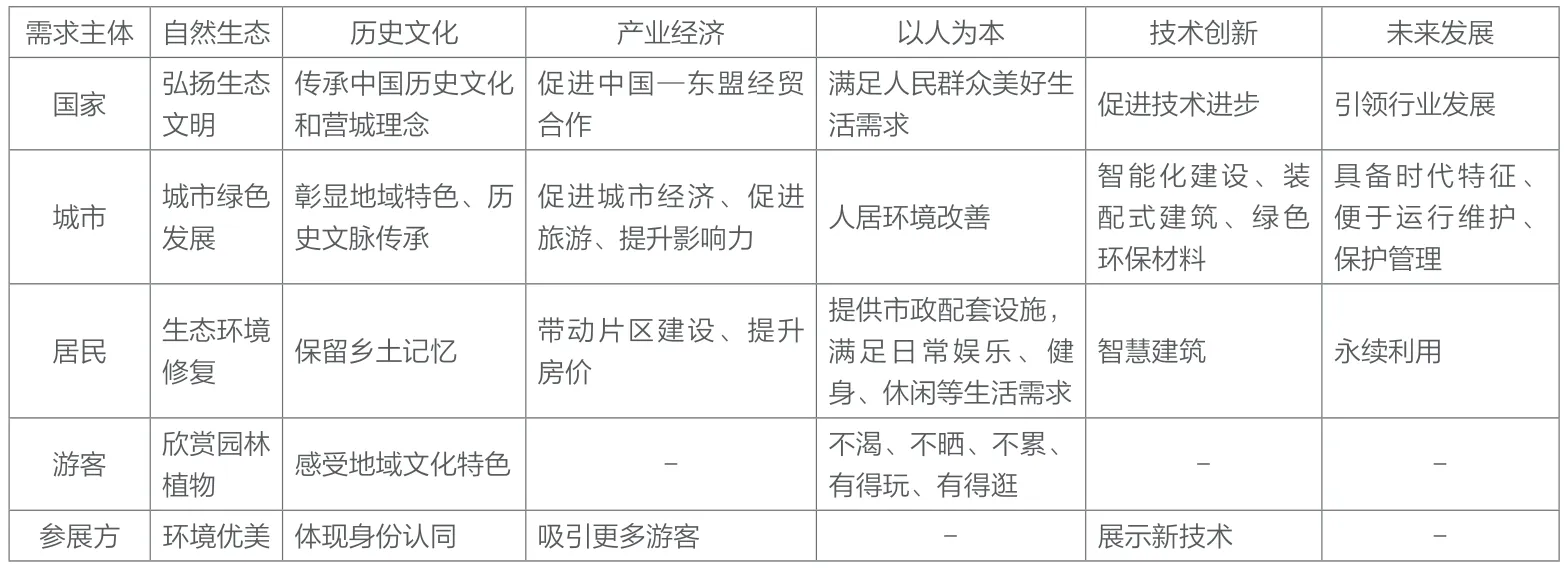

在上述规划的基础上,为避免历届园博会的不足,真正实现“根植本土、传承文脉、适应气候、以人为本”,我们从国家、城市、居民等不同主体的需求入手,对园博会的设计目标进行了总结(表2)。

带着如何实现这些目标的困惑,我们利用本土理论去寻找解题之路和设计对策。《关于本土》一文中如此阐述:“本土的意思是立足土地,这土地是很具体的建设场地,并不是泛指一个地域……本土设计强调的是一种立场,一种思考创作的路径,一种方法论,而不特指某类建筑……弗兰姆普敦的‘批判的地域主义’有很广泛的影响和认同感,它特指在地域文脉的传承上反对形式模仿,强调创新和与时俱进,这无疑是正确的,与我所说的立足本土的内涵是一致的……本土设计更容易理解。”

2013年4月后,吴浈担任国家食品药品监督管理总局党组成员、食品药品安全总监,国家食品药品监督管理总局副局长、党组成员,国家卫生和计划生育委员会副主任等职务。

表2 园博会设计目标

受到自然生态、地理环境、文化因素等条件的制约,不同地区的建筑存在极为明显的地域差异,这种差异或表现于建筑材质,或表现于建筑肌理与风貌。也正是这种差异,让建筑拥有了人文色彩。而所谓的本土设计,便是根植于建筑所处的建设场地的设计手法。汲取本土营养、结合地域特色和建构技术、选取恰当的地域符号和文脉标识,通过抽象表达,转译为多元的创作元素,并避免夸张建筑语汇。因此,南宁当代地域性建筑的创作应当根植于南宁的人文环境,在满足建筑功能等物质层面需求的同时,营造地域文化氛围和场所精神,体现南宁的历史传统、民族文化、风俗习惯等文化内涵,满足人们在精神层面的追求,同时通过地域文化强化建筑的地域性特征。

在此理论的基础上,我们对广西地域传统村落进行调研,寻找并总结传统民居营建智慧,再运用本土理论进行现代转译,因地制宜、因时就势。同时借助现代高新科学与技术,遵循山水格局,构建具有地域特色的文化脉络。

4 广西传统村落与民居调研

广西山地丘陵众多,山地毫无疑问是这座城市的自然肌理,在达到土地利用最大化的同时,也展现了丰富多彩的建构关系。此外,广西特殊的地形条件和气候环境孕育、创造、并呈现出不同于其他地区的独特空间组织形式,蕴含着建造者对当地自然气候、地理环境、建造材料、宗族传统的思考。传统村落及建筑是广西地域文化的典型载体,空间是环境、聚落、建筑与人互生关系的基本,在传统村落及建筑中抽象、显现、理清其宏观、中观和微观的空间特征及其演变方式,是连接传统、现代和未来聚落及建筑的关键。

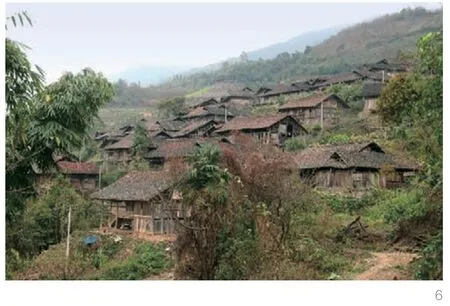

因此,我们在设计之初对广西传统村落及民居进行了详细的调研。广西全境有18多万个自然村,尚保留传统村落600多个。面对如此庞大的优秀传统村落,我们将调研范围缩小到南宁市所在的广西西江流域,并通过文献资料搜集、卫星云图研究,筛选出各类型中颇具代表性的10个村落进行实地调研,包括南宁市三江坡、昭平县罗旭屯、黄姚镇、钟山县龙道村、贺州市祉洞村、恭城县凤岩屯、富川县秀水村、龙州县板梯村、白雪屯、隆林县平流村(图4~7)。

为期16天的调研让我们领略了广西传统村落及民居的多样性和独特性。在选址布局方面,秀水村背山面水,村中有孤峰——秀峰山,山下地势平坦,有水系流过;罗旭屯围绕山中盆地而建,盆地内水系丰富,有水田、鱼塘,民居则散落布置于盆地四周山坡上,像是在守护养育他们的这方土地;平流村依山而建,民居逐级递上,呈组团式布局,屋檐出挑深远,层层叠叠。在民居样式上,最为常见的是就地取材的土砖木梁式建筑,也有青砖、黑瓦、马头墙的徽派式建筑(如秀水村民居)、穿斗干栏式建筑(如板梯村民居),甚至某些建筑将这些式样融合,用青砖及石板将建筑架高,底层用来蓄养家畜或作为杂物间使用,从而提升了建筑耐火、耐水、防潮、防雨的性能(如龙道村民居)。

4 龙道村

5 板梯村

6 平流村

7 秀水村

在感叹广西传统聚落及乡土民居丰富性的同时,我们对该地区的建造技术也进行了系统梳理,得出乡土聚落回应各气候因子的生态策略和文化要素。

(1)风力高值区中的聚落,在选址上通过山体(山地)和防风林(平地)控风引风;布局上聚落为梳式结构,长边通风,短边防风;民居以三间形制居多,基本为青砖、硬山顶,在山墙方向结构紧密,具有防风特征;在纵墙方向墙面通透、开窗较大,具有通风特征。

(2)降雨高值区中的聚落,在选址上利用山地陡坡(山地)和石灰岩地表(平地)排水、防水;布局上聚落为散点结构,山地聚落利用排水沟、山沟、陡坡、堡坎等形成场地排水体系,快速排水;平地聚落利用青石板街道及排水暗沟体系排水、防水。

在调研时我们也了解到,当地居民虽然热爱家园、难离故土,却也对现代的生活方式有所诉求。现代的城镇化进程和新的建造技术、材料正在冲击着传统村落与乡土民居,希望我们这种面对面的交流能提高传统村落与乡土民居在当地居民心中的份量,慢慢树立起文化自信,感受到家乡建筑的独特魅力。

5 地域特色的现代转译

5.1 现代转译

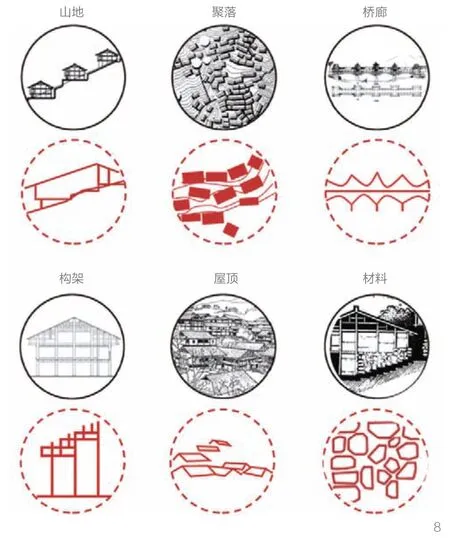

建筑设计通过提炼地域特征元素、挖掘历史文脉,继而展现传统的民族文化精神,以此达到继承和演绎广西地域建筑特色的目的,体现传统和朴素相结合的农业智慧和生活智慧。园区建筑各有主题,特色鲜明,突出“山地”“聚落”“桥廊”“构架”“屋顶”和“材料”六大广西传统要素,每个建筑针对其中的若干项结合自身功能和场地条件,分别进行主题设计,实现整体建筑风貌和而不同的意境(图8)。

(1)山地与聚落:园博园建筑设计以广西乡土聚落回应日照、风力、降水等气候因子所产生的生态策略和文化为设计依托,以本土设计理念为创作思路,创造出生动、活泼的建筑空间与形式。

(2)桥廊:风雨桥是承载着侗族天人合一的人居观和多神崇拜等观念的静态物。从其建造工艺看,风雨桥是集桥、廊、亭于一身的建筑,集合了侗族干栏民居和鼓楼的木构工艺,是侗族建筑艺术的集大成者。风雨桥的结构设计颇为严谨,皆以木凿榫衔接,再加上其独特的造型与外观,成为当地极有代表性的建筑形式。东盟馆便是以此为原型展开设计,流线型“木楼”轻巧的结构和通透的木质格栅掩映出朦胧的薄膜帐篷,变幻的特色花卉展陈影像,营造出一样的东南亚建筑风情,不一样的十国特色展览。

8 地域特色转译

(3)构架:在建筑结构设计过程中,对地震荷载、风荷载、雪荷载、温度荷载等自然条件荷载进行针对性识别与正确选用,能有效提升建筑结构设计成果的经济合理化水平。园博园建筑工程设计借鉴广西民居穿斗式木构架做法,塑造了整体性强、用料少的建筑形式。

(4)屋顶:叠层的屋檐和起伏的山势相结合,是最能代表广西民居的元素之一,这是文化的痕迹,生活的记忆。游客服务中心连绵起伏的屋顶覆盖着入园廊道,为大量排队检票的人群提供了遮阳避雨的舒适等候场所;指状布局融入自然的服务建筑,也为游览者提供了景观中游走的休闲场所。

(5)材料:选择当地本土材料,创造多样的建筑表情及质感,不仅向游人展现了广西的色彩,更使广西当地人民深感亲切,让建筑真正属于人民、属于广西。同时,以现代视角挖掘地方传统材料与营造经验,探索传统建构与多种结构体系结合的可能,并将其合理应用在当代建筑设计的工程实践中。

5.2 园林艺术馆

园林艺术馆位于游客中心南侧、体验馆东北侧,是园区内体量最大的建筑物,建筑面积2.56万m2(图9)。在建筑设计过程中,围绕地域传统聚落及生活方式,对场地、聚落进行文化层面的解读和分析,形成建筑间互动、建筑与自然间共生的关系,构建现代绿色建筑的场域。运用蚁群算法,将融入地形地貌的原生乡村聚落肌理进行转译。利用软件对广西古村落路网结构进行模拟,找出路网形成的深层次算法和参数选择,构建南宁园博园路网,使其在算法层次上融入地域文化与村落肌理。

9 园林艺术馆

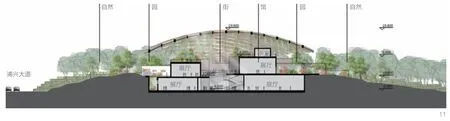

项目在空间组织上适应地形地貌,汲取了传统山地建筑贴山嵌入的理念,利用场地内原有两座小山坡,将建筑一层能耗较大的大空间展厅嵌入山坡中,一方面在外观上隐没了建筑庞大的体量,使其融入园区自然景观;另一方面通过半覆土建筑的方式,降低大空间展厅的能耗(图10)。

10 垂直空间与立面控制

在分析西南地区聚落分布方式后,结合地域自然气候条件,模拟地方传统村落空间布局,将园林艺术馆原有的展览空间打散,形成小空间,最终形成聚落化的展览空间布置(图11)。将串联展厅的联系空间和公共休息空间设置在遮阳避雨的屋盖下,结合下沉边庭、内街水井、景观圆筒、流线型天幕等空间设计要素,形成气流廊道,共同营造馆内微气候。场地中部切开山体,形成南北向的下沉内街和分散、聚落化布局的展厅,配合顶部天幕一起营造区域微气候,形成局部温差与气压差,实现高效的自然通风与气流导引。低碳设计的目的是针对建筑、结构及设备等对碳排放影响程度大的部分进行节能优化设计,控制和减少公共建筑的生命周期碳排放总量。

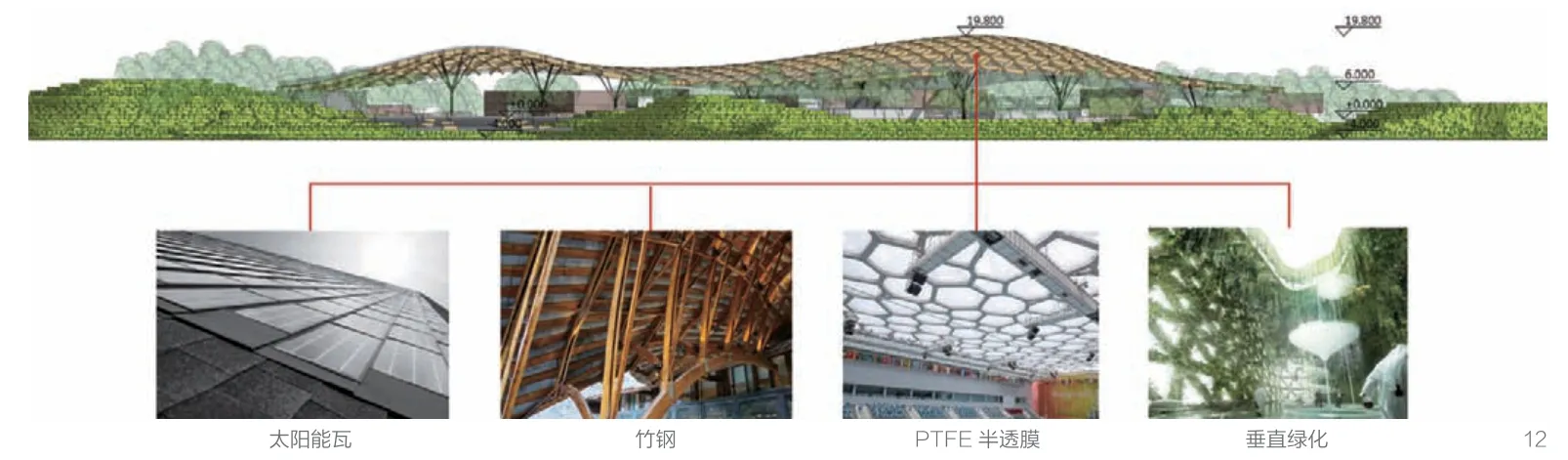

使用当地传统建筑材料,形成石笼、夯土、木色格栅、毛石的外立面材料系统。园林艺术馆在结构上依托西南民族地区“聚落”传统建筑特色,钢筋混凝土地上结构采用分离式结构单体群组,有效控制结构规则性。依托西南民族地区传统建筑“构造”方式,采用树杈形钢结构支撑体系,降低结构跨度,节约钢材。依托西南民族地区典型“阶地”地貌特色,采用随地势起伏的连续型钢结构屋盖体系,合理控制屋盖钢结构体型,降低结构内力,有效控制结构材料用量,提升材料利用效率及可循环利用比例,体现传统营建原理的现代转译(图12)。最终园林艺术馆通过嵌入山体、织补大堤、散落布局、过渡自然、整合环境的设计手法,使设计与自然环境密切联系。

11 剖面图—向自然过渡

12 绿色未来的屋盖

5.3 保护管理和后续利用

园博会作为展会告一段落,但园博精彩永不落幕。园博园将作为综合性城市公园永久保留,继续开门纳客,成为南宁市城市发展进程中永久的生态财富。南宁市政府也建立了会后运营管理机构,提高服务质量。他们利用展会遗留展园增加季节性观赏花木,保持四季观赏效果,开发更多优质文化主题活动,将民生福祉与生态环境有机结合,提升大众文化品位和园林文化修养,让群众长久享受幸福美好的生态环境。

6 结语

朴素的中国传统文化自然观是东方建筑师设计的根,是创作的思想、态度、策略和方向。回到园博园设计的基本逻辑,即尊重和善意地面对这片土地上的一草一木、风土人情,寻求创作线索,运用当地材料、适用技术和传统自然智慧,让建筑回归自然。南宁园博园工程设计从传统聚落和民居中总结归纳绿色生态营建的朴素智慧,以气候与空间、技术与文化为纽带,将地域特色通过设计得到显现。在设计方法上延续了本土理论,使园区建筑具有现代精神和传统灵魂,是“天人合一”“道法自然”“因地制宜”“因时就势”等中国传统思想的充分体现。

图片来源

图1 来源于网络,其他图表均为作者自绘或自摄。