同一理论视角下的群体言语行为研究

——以代言人广告为例

2020-08-14梅婷婷

梅婷婷

(华中师范大学 外国语学院,湖北 武汉 430079)

自从奥斯汀的言语行为理论问世以来,该理论迅速成为语用学的一个核心内容,相关研究层出不穷,其中施事行为更受许多语言研究者的青睐。值得注意的是,奥斯汀提出言语行为后,谈论最多的是施事行为从说话者的角度分析其言外之意,却对听话者没有给予过多的关注。再有,奥斯汀在言语行为理论方面大多数针对个人,研究重心在说话人。

近年来,很多学者开始尝试从认知的角度完善言语行为理论,将听话人纳入研究范围内,研究取效行为。孙淑芳并对取效行为动词进行分析,[1]连毅卿尝试分析取效行为的不确定性,[2]还有一些研究者利用Talmy的力动态模型对言语行为中的取效效果和取效行为进行图式性描述和分类,[3-4]]为言语行为的研究提供了一个新思路。

Ludwig提出群体言语行为的概念及分类,认为代理人形式是其中重要的一种类型,为言语行为研究展开了一个新角度。[5]群体言语行为代理人形式指一个群体选出一位或几位代理人进行发声。同时,听话人往往也是一个群体。群体言语行为是一对多或者多对多的模式。代理人代表团体发声,其目的是为了对听话的群体达到某种效果。因此,群体言语行为更加关注听话人。基于Ludwig的分类,广告是一种典型的群体行为。广告公司经常雇佣代言人来宣传推销其产品,其听话人是广大消费者。因此为了促使潜在对象采取行动,广告方要先在潜在对象心理上达到认同。本文使用同一理论从听话人角度来分析广告这一群体言语行为。

一、相关理论

(一)言语行为理论

言语行为理论是语用研究中的第一个重要理论,是对语言交际性质的哲学解释。奥斯汀认为,说话人在发话时,实际是在做某事。说话的同时做某事的观点可以扩展到一些非惯例化的动作,如陈述、请求和建议。[6]后来,奥斯汀对言语行为理论进行完善,认为说话者在说话时可以执行三种行为:发话行为、施事行为和取效行为。

一般情况下语言学家研究的对象都是个人的言语行为。但应该注意的是,言语行为并不都是一对一模式,很多是属于群体性的,表现为多对多模式。Ludwig认为群体言语行为可以分为两大类:集体性言语行为和代理人言语行为。[5]集体性言语行为,如见面相互问候,约定一起去吃午饭等。代理人形式如公司发言人、机构代言人等。因此,广告是一种典型的代理人群体言语行为。

(二)同一理论

美国修辞学家肯尼斯·伯克是20世纪西方新修辞学的开创者。作为西方修辞学的奠基人,亚里士多德的修辞研究核心是“劝说”,而伯克新修辞学理论的核心是“同一”。伯克的修辞学理论并不是对古典修辞学思想的彻底否定,而是对其的继承和发展,因为他的理论也是源于“劝说”。[7]

伯克提出了三种方式来获得认同:“同情认同”“对立认同”与“误同”。同情认同强调人与人之间的共同情感,对立认同通过树立共同的对立面而达到同一,误同表现在于人对自身的处境的误同。[8]同一理论从20世纪30年代初成型,40—50年代不断发展,至今仍在很多研究中被使用。

二、研究方法

(一)语料收集

广告是我们日常生活中常见的群体言语行为模式。为了促使潜在对象采取行动,广告方会选择知名人物或典型人物作为其代言人推销其产品或达到宣传的目的。与仅仅有文字、图片的普通广告相比,代言人自然更容易引起潜在对象的注意。广告方必须考虑如何设计广告使之能更广泛地得到潜在对象的心理认同。

笔者在“搜狗”网站中输入关键词“明星代言人”,得到2018年明星广告传播力综合指数排行,选取50名指数较高的代言人,搜索每位代言人的2个广告代言,得到明星代言人100个广告。同时,笔者又通过关键词搜索“公益广告”100篇。

(二)研究问题

1.广告中通常使用哪种认同手段来获得消费者的心理认同?

2.公益广告和明星代言人类广告在认同手段采取方面有无差别?

(三)数据收集与分析

根据同一理论,广告方将代言人辛苦、无助的一面展现出来,引起潜在对象的同情,使其采取行动,这属于同情认同;广告方将代言人包装成潜在对象期望成为却往往不能成为的形象,能使其产生一种自我代入促进其采取行动,这属于误同;广告方通过展示或者暗示潜在对象不喜欢的负面形象,达到和听话者的统一使其采取行动,这属于对立认同。

本文语料随机抽取,两类广告包括不同小类,此处不再一一赘述。

通过对广告内容进行分析,从其语言台词、形象、特效等方面入手,笔者可以对其采用的认同手段做初步判断。

例1海清代言汰渍洗衣粉(孩子写字弄脏袖子,老师看到后着急,海清推荐汰渍)

这里采用了对立认同和误同。很多人会有广告中孩子的经历,因此我们会由他想到自身。而“难洗的污渍”则是我们的对立面,所以我们要用汰渍消除它。

例2键盘下的子弹(网络暴力)

这里主要采用同情认同和对立认同。广告中主人公因为网络暴力而受到精神折磨令人同情,网络暴力行为又是我们排斥的。

根据以上的标准,笔者对每篇广告进行分析,使用该认同方式记为1,否则为0。对最终结果汇总后,用SPSS进行独立样本t检验。

三、结果与讨论

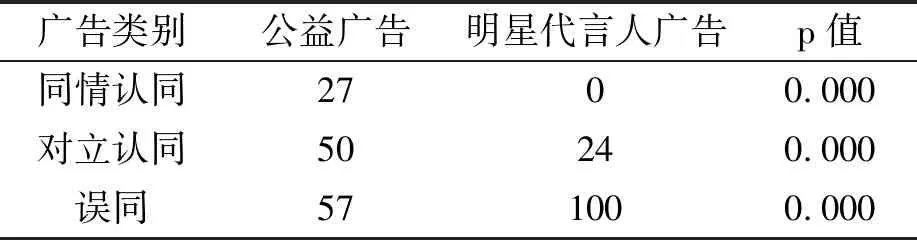

统计显示在100个公益广告中,有27个用到了同情认同,50个用到了对立认同,57个用到了误同。在明星代言人100个广告中,没有广告使用同情认同,24个用到了对立认同,所有广告都用了误同。

若P值<0.05,则差异性显著。由数据可以看出,公益类广告和明星代言人广告在三种认同手段上均存在显著性差异。

(一)广告方青睐误同方式

所有广告中,误同使用率最高,所有明星代言人广告都用到误同。因此,广告中通常使用误同手段来获得消费者的心理认同。由于在群体言语行为中,听话人处于主要的地位,群体言语行为的产生是为了使听话人作出某种行为,所以说话者必须先要保证说的话或展示出的内容在听话者心理上得到认同,使其接受。听话者在心理上对说话人处于接受的状态,才有可能做出说话人期待的行为。同一理论的三种类型中,同情认同是使听话人站在自己的立场对他人的不幸产生怜悯、同情,这种认同方式对听话人的思想水平、道德观念有很高的要求。对立认同是给听话人树立一个厌恶的对立面,使其在心理上产生趋同。但由于群体的复杂性,有时候找到一个共同的对立面并不容易。误同是让听话人在心理上产生一种错觉,并自我代入。当代社会我们都面临巨大的生活工作压力,会有类似的追求、需求。如对美丽的追求,对幸福的渴望。相比他人,人们往往更关注自我需求。广告公司抓住这个特点,在情景设置中满足我们的向往,就能使我们产生共鸣,进而做出行动。此外,广告代言人一般是大众熟知的名人,他们一般是受人尊敬和崇拜的,正面形象更利于发挥代言人的影响力。因此,误同会成为广告方更偏爱的方式。

(二)公益广告和明星代言人广告认同手段差异

由表1中数据可知,公益广告和明星代言人广告在三种认同方式上均存在显著性差异。公益广告愿意采用同情认同方式,而明星代言人广告避免使用这种认同方式。相比明星代言人广告,公益广告采用更多对立认同。在误同上,明星代言人广告使用比例较高。

表1 不同类别广告认同方式显著性差异

公益广告和明星代言人广告在认同手段选择上有很大的区别,这由二者的不同出发点决定。公益广告的潜在对象是社会群体,其目的是通过展现一些被大众忽略的不好的社会现象,如家人疏远、留守儿童问题等,来引起大众对此的重视,并使他们行动起来,为改变这种现象贡献出自己的力量。所以同情认定手段是公益广告常常采用的,尤其在留守儿童、残疾人、环保方面。而另一类话题如家人疏远、教育孩子则会使大众反思自身,自我代入,因此误同也常常被公益广告采用。此外,还有一些话题如禁烟、拒绝毒品等,则是大众普遍反对的行为,对立认同会被使用。

与公益广告相比,明星代言人广告的目的就比较明显单一:潜在对象接受广告的产品,并使他们购买。自我代入感会让消费者产生拥有该产品后的优越感,如佩戴明星同款手表。再加上广告中一些情节的设计,邂逅浪漫的爱情、收获友谊等,都让误同成为广告商的首选。同时,一些特别的产品,如护肤品,无形之中为消费者设置了一个对立的敌人形象——衰老,这是消费者不愿意看到的,所以他们要借助产品来抵抗。因此,公益广告和代言人广告在认同方式上会存在一定差异。

四、结论

综上所述,在代言人广告中,广告方通常使用同一理论中误同方式来获得潜在对象心理上的认同,进而达到取效效果。公益广告使用较多同情认定和误同方式。对立认同方式在二者的使用中出现较少。在明星代言人广告中,针对不同潜在对象,不同产品广告类型采用的认同方式也有区别。然而,无论是明星代言人广告还是公益广告,其使用的认同手段都和其广告内容特点、潜在对象心理需求有很大的联系,因此,听话者在群体言语行为中具有重要的作用。

代言类广告只是众多群体言语行为中的一种。基于本文的分析可以说明,群体言语行为研究中,潜在对象的心理诉求应该被考虑,只有达到其心理上的认同,对其产生一定的取效效果,才能促使其作出说话者期待的行为。