中国哲学的起源、精神和研究进路*

2020-08-14邓习议

邓习议

(湖州师范学院 马克思主义学院,浙江 湖州 313000)

一、中国哲学的起源

周国平认为,关心哲学的第一步是关心灵魂。方东美指出,哲学思考至少有三种途径:(1)宗教的途径,透过信仰启示而达哲学;(2)科学的途径,透过知识能力而达哲学;(3)人文的途径,透过生命创进而达哲学[1]88。人对于自身处境皆有认识的愿望,并且在人生饱经历练之后,会有情感的蕴发,将这两者联系起来,获得完整的概念与系统的说明,即是哲学的起因。当人类走出神话的天地,开始用理性来思索宇宙及人生的问题,就揭开了哲学史的序幕。

哲学的意义,在于激发人类寻求非宗教的信仰。哲学的用途,是无用之大用,其对人生的用处在于宇宙大我的觉醒。若以人的身高与天花板之间的距离为喻,则此种高度正是“大用”“宇宙大我”。当西方第一个哲学家泰勒斯把世界万物的本原归结为“水”,明眼人马上会发觉其与印度、苏美尔创世神话中的“水”“瀛海”不无相关。宗教与哲学,两者方向相同而方法不同:方向都是探寻真理,探求最初的根源,寻找最后的归宿,但宗教全依信仰,哲学则凭靠理性。在欧洲中世纪,哲学是神学的婢女。从字面来看,“philosophy”一词的本义是“爱智慧”,其中“philo”意为“love”(爱),“sophy”意为“intelligence”(智慧)。关于这一点,我们正好可以结合日本禅宗大师铃木大拙根据“曹洞五位”①洞山良价禅师为广接上中下之三根而开五位。其法借易之卦爻而来。先以阴阳之爻如图相对。取离卦(-)回互叠变之而为五位:君位(正中偏)、臣位(偏中正)、君视臣(正中来)、臣向君(兼中至)、君臣合(兼中到)。其中,君(-)为正、体、空、真、理、黑;臣(-)为偏、用、色、俗、事、白。而总结的“爱智慧”等九对“偏正”范畴来理解:“正与偏,像中国哲学中的阴与阳一样,构成了一种两极。正,其字义是‘正’‘直’‘公’‘平’,而偏,其字义则是‘偏’‘片面’‘差别’‘不平衡’”[2]67(见表1)。实际上,黑格尔哲学的核心概念即是“绝对精神”,费尔巴哈称这不过是形而上学地改了装的“上帝”。就此而言,“偏正表”恰好从一个侧面反映了宗教与哲学的源与流的关系。黑格尔在《宗教哲学》中有一段话可谓是对“偏正表”的极佳注释。他说:

宗教的对象,犹如哲学的对象,是其客观性中的永恒真理、上帝(神)及无(除上帝及对上帝的说明)。哲学并非世间的智慧,而是对非世间者的认识;并非对外在者、经验的定在和生活的认识,而是对永恒者以及与其自然相关联者之认识……学乃是同宗教并无二致的活动;精神从事哲理的思考,精神以同样的活力潜心于这一对象,并同样断然摒弃其特殊性,深入其客体,犹如宗教意识;宗教意识同样力图弃绝一起特殊性,并完全沉入这一内涵。就此而言,哲学与宗教相契合。事实上,哲学本身也是对上帝的侍奉,也就是宗教,因为它无非是在其对待上帝方面对主观臆说和评断之摒弃[3]17。

表1 偏正表

黑格尔在《小逻辑》中更是明确写道:“哲学的历史就是发现关于‘绝对’的思想的历史。绝对就是哲学研究的对象”[4]10。此处的“绝对”,与“偏正表”中的“绝对”是完全一致的。就此而言,黑格尔哲学本身可谓是名副其实的宗教哲学。

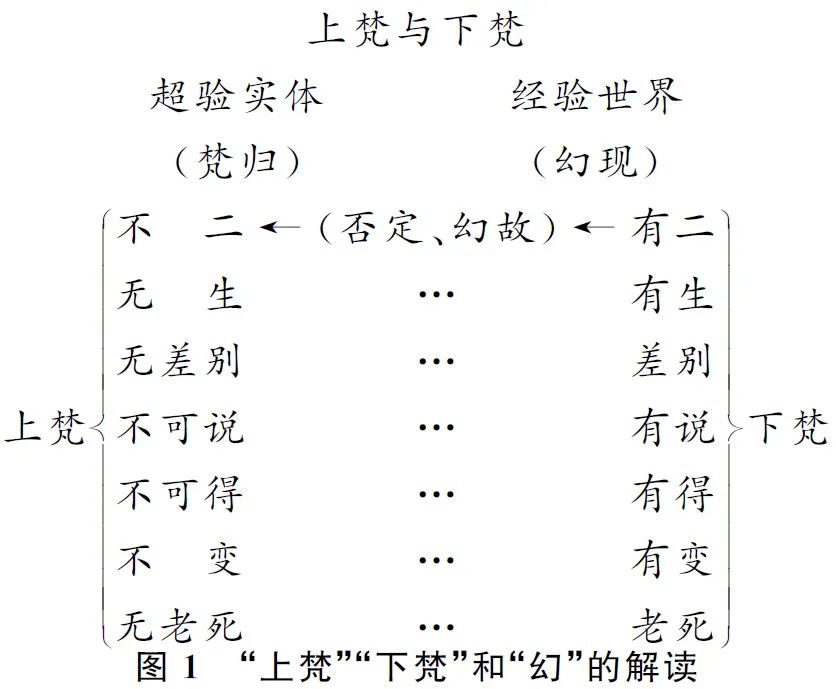

至于偏正表更深的理论根源,当追溯到公元8世纪吠檀多学派奠基人乔茶波陀在《圣教论》一书中对奥义书的“上梵”“下梵”和“幻”的解读[5]36(见图1)。

由上可见,《梨俱吠陀》中的“上梵”对应偏正表的“正”,“下梵”对应偏正表的“偏”。

哲学为什么能够具有这一功能,黑格尔为我们说明了其中原由。第一,哲学的对象同于宗教的对象,所不同的是在形态上前者为概念,后者为表象,这也是当今大学哲学系、宗教学系一般同属一个系的原因;第二,哲学是对非世间者的认识,亦即对“偏正表”中的“正”侧的认识,因此处于“偏”侧的人不能拥有“智慧”,只能去“爱”智慧,这一点可以从《圣经》中夏娃、亚当正是因偷吃智慧果而被上帝逐出伊甸园得到解释;第三,哲学对“正”侧的认识,摒弃了宗教的主观臆说和评断(信仰、启示、权威)。

铃木大拙还通过“禅修”五步骤阐述了偏正表的相互关系,这也与费希特哲学中的“自我”三部曲(否定之否定规律的雏形)不无神似。宗教与哲学的对比见表2。

中国哲学有两个起源:《尚书·洪范》篇,其标志一种“皇极”(大中,亦即绝对正义)的永恒理想;《周易》经传,其借由《易经》生生不已的变化,启发人类“穷则变,变则通,通则久”的处世智慧。这双重起源,使孔子可以承先启后,提出一套完美周全的人文主义,既可忠恕待人,又可上契天命。中国最早论述宗教文化与哲学思想演变的文献,见于《庄子·天下篇》:

古之所谓道术者,果恶乎在?曰:无乎不在。曰:神何由降?明何由出?曰:圣有所生,王有所成,皆原于一。不离于宗,谓之天人。不离于精,谓之神人。不离于真,谓之至人。以天为宗,以德为本,以道为门,兆于变化,谓之圣人。以仁为恩,以义为理,以礼为行,以乐为和,薰然慈仁,谓之君子……古之人其备乎!配神明,醇天地,育万物,和天下,泽及百姓,明于本数,系于末度,六通四辟,小大精粗,其运无乎不在。其明而在数度者,旧法世传之史,尚多有之。其在于诗书礼乐者,邹鲁之士,缙绅先生,多能明之。《诗》以道志,《书》以道事,《礼》以道行,《乐》以道和,《易》以道阴阳,《春秋》以道名分。其数散于天下,而设于中国者,百家之学,时或称而道之。天下大乱,贤圣不明,道德不一,天下多得一察焉以自好。……判天地之美,析万物之理,察古人之全。寡能备于天地之美,称神明之容。是故内圣外王之道,暗而不明,郁而不发,天下之人,各为其所欲焉,以自为方。悲夫!百家往而不反,必不合矣。后世之学者,不幸不见天地之纯,古人之大体,道术将为天下裂。

表2 禅宗与哲学比较

从《庄子·天下篇》上述内容约略可看出以下几点,一是在神与人的关系问题上,区分了天人、神人、至人、圣人和君子,指明了个体修行的次第;二是明确了《易经》的阴阳之道即是今天所指的“哲学”,让“中国古代没有哲学”之说不攻自破;三是与古印度由象征正法的“圣牛之脚”所隐喻的四时代神似,庄子基本上对后世“不见天地之纯,古人之大体”的迷不知返的颓象感到悲伤和担忧。

黑格尔在《逻辑学》一书中论证了思维相对于存在的“三个在先”:逻辑在先、自然界在时间上在先与精神在先。其实,上述偏正表、上梵与下梵、禅宗与哲学等内容,亦反映了宗教相对于哲学的先在性。每个文明在初期都是有神论,唯独中华文明不畏惧神,因而有人说中国人没有信仰。实际上,勇于抗争,不怕输,不服输,是中国的民族精神,也是中国人的信仰。美国学者大卫·查普曼曾在一场讲座中解读中国神话故事,并以之与西方神话进行对比。如中国神话中的“钻木取火”“大禹治水”分别与西方神话中的“普罗米修斯窃火”“诺亚方舟”相对应。

西方有所谓“做人就会犯错”之说,而方东美则谓“要做人,就是要成就他的神性”[6]序21。固然,苏格拉底也有“一无所需最像神”之说,但总体上“东方的‘大德’、大哲学家、大宗教领袖,都表现‘我就是真理’,而西方的哲学家只表现‘爱智慧’而已”[7]102。譬如,熊十力就主张“重贞观”以明“智慧之学”,以达至“智情厚德(仁)”。他说:“仁之为德,明睿之智、恻隐之情兼备者也。贞观以发智,体物以导情,二者之功不息,皆所以笃厚其仁也。贞观者,为道之学是智慧之学,首重贞观。心常提醒,不失清明,故云贞”[8]129。“哲学者,智慧之学,而为群学之源,亦群学之归墟也。此等学问,纯为伟大精神之产物。学者从事哲学,必先开拓胸次,有上下与天地同流之实,则万理昭著,不劳穷索。否则狡隘之衷,惑障一团,理道终不来舍。故学问之事,首在激发精神,而后可与讲求方法”[9]21。方东美则明确指出哲学智慧的源头在闻、思、修“三慧”:

人生而有知,知审乎情,合乎理,谓之智……人生而有欲,欲称乎情切乎理,谓之慧……智与慧本非二事,情理一贯故。知与欲俱,欲随知转,智贯欲而称情合理,生大智度;欲随知而悦理怡情,起大慧解。生大智度,起大慧解,为哲学家所有事,大智度大慧解为哲学家所托命……知有是非,故智分真伪;欲有净染,故慧分圆缺。演事理而如如,趣于真智,挈性情而化化,依乎圆慧,是哲学家之理想生活。……“闻所成慧、思所成慧、修所成慧”,乃哲学境界之层次,哲学工夫之梯阶。闻人于思,思修无间,哲学家兼具三慧,功德方觉圆满。闻所成慧浅,是第三流哲学家;思所成慧中,是第二流哲学家;修所成慧深,是第一流哲学家。……哲学智慧生于各个人之闻、思、修,自成系统,名自证慧。哲学智慧寄于全民族之文化精神,互相摄受,名共命慧。本篇诠释依共命慧,所论列者,据实标名哲学三慧:一曰希腊,二曰欧洲,三曰中国[6]110-111。

简而言之,“审情合理”谓“智”,“称情切理”谓“慧”。“称情合理”生“大智度”,“悦理怡情”起“大慧解”。哲学家以“大智度”“大慧解”为志事,为托命,以演事理于真智、挈性情于圆慧为理想生活。希腊、欧洲、中国分别代表“闻所成慧”“思所成慧”“修所成慧”,此所谓“哲学三慧”。鉴于方东美后来补充了“印度”一说,提出了“希腊人、近代欧洲人、中国人、印度人”四者之“契理”“尚能”“妙性”“解脱”四语分别状摹人类四大文化类型,“如实”“方便”“平等”“功德”四词分别标榜人类四大共命慧类型。我们可依据泰戈尔《人生的亲证》所表达的,在希腊、欧洲、中国之“闻所成慧、思所成慧、修所成慧”之“哲学三阶”的基础上,追加印度之“证所成慧”为“第四阶”,而总称“哲学四慧”[7]224-225。人的一生,可由低而高分为“自然人、活动人、理性人、艺术人、道德人、宗教人、高贵人、神性人、不可思议的神明境界”九个层次,“做人”就是要“揽彼造化力,持为我神通”(李白)、“我性即天,天即我”(邵雍),追求实现“上下双回向”的人生理想。由此可见,就中国神话率先摆脱人依附于神的思维模式而由非理性降落到理性而言,哲学脱胎于宗教的时间,中国明显早于西方。熊十力指出,中国文化“开得早而未成熟”,在秦朝以后一直没有进入成熟期。与其他古代民族相比,中国早在公元前12世纪,就有周公制礼作乐,展现高度的人文精神,发展出系统完备的思想,后来由儒家、道家、墨家等学派继承发展,演变为中国特有的文化景观。

二、中国哲学的精神

古代中国作为农业国家,其“知者乐水,仁者乐山”的地理环境,“重农轻商”(1)中国传统社会把民众分为士、农、工、商四等。《吕氏春秋》“上农”章对农民与商人之优劣做过比较。的经济环境,以及以家族制度为核心的社会制度(2)传统中国把社会关系归结为君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友五种。《尔雅》关于家庭关系的名称达一百多种。,决定了其具有不同于古希腊人思想的特点。《易经》中“寒往则暑来,暑往则寒来”“日中则昃,月盈则食”所表达的“反者道之动”的观念,正是这种环境和制度所造就的思想结晶。农民的眼界既制约着中国哲学的内容,也制约着中国哲学的方法论。希腊哲学家喜欢明确的东西,其概念源自演绎法而得的假定,因为“有”和有限的明确而认为其高于“无”和无限。中国哲学家重视不明确的东西,其概念源自直接领会某个事物的直觉,因为“无”和无限的不明确而认为其高于“有”和有限。在中国哲学家的连续审视中,此种直觉的概念,其主观和客观、主体和客体浑然一体,二者尚未有明确的区分界限。在中国哲学中,人与世界的关系是整体关联、动态平衡、自然合理的“共在”关系,是天人、体用、心物、知行的契合。因此,与西方哲学将超自然与自然、神与人、灵魂与肉体、心灵与身体、心与物、精神与物质、主体与客体、价值与事实、理性与情感等二元割裂的“实体主义的构成论”不同,中国哲学是“关系主义的生成论”,其主流是自然生机主义的,肯定世界是自己产生出来的,没有凌驾于世界之上或之外的造物主或上帝。中国哲学家始终坚信,人类赖以生存的宇宙是一个无限的宇宙、普遍联系的宇宙和创进的宇宙,这亦是对人的创造能力的信念。中国哲学家乐于用格言、警句、事例、比喻、暗示等形式表达思想。中国哲学的“天道”“地道”“人道”之秩序,不仅有其内在的逻辑、理性,而且含有道德(忠恕孝悌、礼义廉耻)的、美学(坐忘)的、生态学(生生)的意蕴。

中国传统哲学的主要精神,既是入世的,又是出世的,中国之圣人的品格是“内圣外王”。方东美认为,中国哲学具有融通性,儒家意在显扬圣者气象,道家陶醉于诗艺化境,佛家则以苦心慧心谋求人类精神之灵明内照。合此三者而观之,则是“先知、诗人、圣贤”的综合人格,这正是人类的共同向往。“所谓先知,就是以现在为其发点,凝视未来,眼光在人类的未来前途、命运、结局,亦即Vista of the future。所谓诗人,就是以高度的幻想才情将过去的经验投射到未来,而实际上是revert to past(反映过去的经验),由之导引一套幻想,安排生命在时间之流里。所谓圣贤,就是站在当今的时空阶段,在现实中发挥生命精神,实践理想,落实于行动,再成就一个伟大人格”[10]36-37。总之,通过“诗人、圣贤、先知”(3)而“作为一位哲学家,东美先生不愧体现了他自己的人格理想——集‘诗人、先知与圣贤’三重复合的人格于一身”(韩路易:《方东美先生与中国哲学精神——“方东美哲学首届国际研讨会”开幕致辞》,载方东美:《中国哲学精神及其发展》上,孙智燊译,中华书局2012年版)。,打通“过去、现在、未来”。

《易经》《道德经》和《黄帝内经》是中国上古的三部奇书。20世纪初,西方物理学界,昂然屹立了近三百年的经典物理学大厦开始摇摇欲坠,法拉第、麦克斯伟、爱因斯坦、玻尔、海森伯等一批物理学家,用最先进最精密的科学实验,将牛顿的空间容器,连同那条绝对流动的时间链,一起打得粉碎。一个对西方来说极为新颖的思想,以叛逆者的姿态宣布了这样一个结论:我们的物质世界,不是牛顿所描绘的机械的世界,它是一个相互联系、相互作用,不可分割的整体。用天文学家弗雷格·霍伊尔的话来说,就是我们的日常经验甚至在最小的细节上,都与宇宙的大尺度性质密切联系在一起。《易经》曰:“易有太极,始生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,其核心思想是变易。正所谓八卦成列,象在其中;因而重之,爻在其中;刚柔相推,变在其中;系辞命之,动在其中。八卦与天人的关系见表3。

表3 八卦与天人关系

《道德经》所讲的“道”不仅是宇宙之道、自然之道,而且也是个体修道的方法;“德”则是修道者所应具备的世界观、方法论及为人处世的方法。至于2500年前的《黄帝内经》,现代相对论、量子力学所得出的结论,竟也神奇地与中国这一最古老的哲学思想不谋而合。中医学所说的系统和整体观,就是依傍阴阳五行哲学体系而构筑起来,体现了以阴阳五行为特征的自然哲学和经验积累的强大生命力,以及投入极小而成效极大这两个世界学术史上的奇迹。中医的治疗不是杀灭病邪,而是驱逐并赶走它。《黄帝内经》以医学、天文学、气象学、地理学、心理学、生物学和乐理学等学科的材料,详尽地、全方位地考察了人与“天”的关系,提出了“仁”主生发,对应的五行是木,方向是东(4)秦皇汉武时期,帝王之所以一定要封禅泰山,即是因为东方主仁及生发,作为国君,要把握国家的生发之机的问题。,四季是春,五脏是肝;“义”主散,对应的五行是金,方向是西,四季是秋,五脏是肺;“礼”主约束,对应的五行是火,方位是南,四季是夏,五脏是心;“智”(志)主肾精,对应的五行是水,方位是北,四季是冬,五脏是肾;“信”主言,对应的五行是土,方位是中,四季是长夏(从立秋到秋分),五脏是脾胃。凡此种种,可谓全息的大生态医学理论。

三、中国哲学的研究进路

明季以来,西学东渐与东学西传的双向互动已历经四百多年。在这一过程中,中国哲学的研究大体上有“以西释中”“以中释中”和“中印西会通”三大进路。

(一)“以西释中”的研究进路

“以西释中”,即援西入东(所谓“汉话胡说”),“以夷治夏”。北朝时期(公元386-581),中土僧人以老庄等固有文化经典中的概念解释尚未普及的外来佛教文化基本概念,是为“以老释佛”。受日本自1868年明治维新以来从“慕夏传统”到“脱亚入欧”的社会风潮的影响,20世纪的中国哲学也开启了从“以老释佛”到“以西释中”的研究进路。1915年,谢无量出版了第一部题为《中国哲学史》的著作,其内容庞杂,而以无所不包的“道术”为哲学,“六艺九流”、经学、史学、文学无不成为其研究对象,基本上是以传统儒家的史观来写哲学史;1919年,胡适出版了《中国哲学史大纲》,其将实用主义的方法引入中国哲学史的研究,以“截断众流”的勇气,抛开唐、虞、夏、商,直接从周宜王之后讲起,并自信为此领域的开山之人;1931-1934年,冯友兰出版了《中国哲学史》两卷本,其将新实在论引入中国哲学史研究,标志着真正意义的中国哲学学科的成立。关于这三部著作的评价,一般认为,谢著徒有“哲学”之“名”而无“哲学”之“实”;胡、冯二著则由于两先生都在海外受过西方哲学的系统训练,能够熟练地运用西方哲学的观点和方法来处理中国思想的材料,因此其著作既有“哲学”之“名”(形式)也有“哲学”之“实”(质料)。正如蔡元培在《中国哲学史大纲》序中所提示的,治中国古代哲学史“不能不依傍西洋人的哲学史”。冯友兰则更直白地指出:“今欲讲中国哲学史,其主要工作之一,即就中国历史上各种学问中,将其可以西洋所谓哲学名之者,选出而叙述之”[11]3。有批评者指出,在冯友兰那里,中国的玄学、道学、义理之学,约略相当于西方的哲学,可称为中国的哲学;中国的玄学家、道学家、义理之学家,才可称为哲学家。在道家哲学中,只有“理学”(朱子学)是道学的正传,“心学”不是道学的正传。冯友兰则表示,自己取舍的标准主要是哲学与非哲学的关系,并非正统或非正统。一个世纪以来,“中国哲学”这门学科的发展历程,可谓是自觉实践胡、冯“依傍西方哲学讲中国哲学”的过程。李承贵运用西方传入或中国固有的学术范式对这一脉络进行了全面深入的梳理,他将康有为、严复、梁启超、谭嗣同、孙中山、王国维、章士钊、蒋维乔、熊十力、郭沫若、张东荪、梁漱溟、张君劢、钱穆、胡适、金岳霖、冯友兰、方东美、贺麟;李石岑、罗光、侯外庐、赵纪彬、杜国庠、郭湛波、张岱年、胡绳、蔡尚思、萧公权、任继愈、冯契、牟宗三、唐君毅、徐复观、谢幼伟、温公颐、虞愚、汪奠基、谭戒甫、劳思光、萧萐父、李锦全、汤一介、韦政通、刘述先、张岂之、方克立、楼宇烈、蒙培元、余敦康、张立文、刘文英、沈善洪、张锡勤;赵馥洁、陈鼓应、何祚庥、董光璧、周桂钿、胡孚琛、崔清田、燕国材、朱义禄、李先焜、郭齐勇、陈来、李存山、杨国荣、刘笑敢、李申、李景林、潘德荣诸多学者的学术范式,归纳为唯物主义、科学主义、人文主义、逻辑主义、自我主义五类。若是比照冯友兰有关“哲学史非思想史”的观点,侯外庐、赵纪彬、杜国庠和韦政通当属中国思想史家;而在现代西方哲学中,五类范式则进一步被概括为科学主义和人本主义两大思潮。相对于北朝时期“以老释佛”的“传统的格义”,刘笑敢称近代自觉以西方哲学概念和术语来研究、诠释中国哲学的方法为“反向格义”,提出“不妨试用描述的方法来解释古代的哲学术语,从而避免以西方现成概念来对应中国哲学术语时方枘圆凿的困境”[12]76。不过,这种“反向格义”也同样存在一些义理上的问题。其一,“格义”的前提是二者之间有观念上的某种一致性,以及意义间的可通约性。其二,一些描述性的语言通常包含某些约定俗成的规范性概念,反之,某些规范性概念往往包含一些描述性语言[13]1,呈现一种头尾相缠的解释学意义上的“前见”。

(二)“以中释中”的研究进路

“以中释中”,即从中国哲学自身的传统中寻找方法。例如,张立文的《中国哲学逻辑结构论》运用朱熹的弟子陈淳《北溪字义》和戴震《孟子字义疏证》的解释学方法,从范畴分析、范畴结合而成的逻辑结构入手,来诠释中国传统哲学意蕴。这种“逻辑结构分析法”(以及“和合方法”),已成为中国哲学界常用的一种方法。汤一介提出建立中国经典解释学,恢复经典解释传统,在“我注六经”中使“六经注我”,从而恢复经典的活力。一些学者主张用“汉学”的方法来从事中国哲学研究,走历史学与文献学的进路,同时注意将史学研究与哲学研究结合起来,以达到哲学史应有的深度。

(三)“中印西会通”的研究进路

“中印西会通”,即进入“正、反、合”中的第三阶段,以求中印西三者会通。熊十力早年主张,“治哲学者于中国、印度、西洋三方面不可偏废”[14]136,其见地之深,惜至今少有人领会。他最初依傍佛教唯识学(有宗)而作《新唯识论》,中途不假唯识学框架而作《体用论》,最终回归《易经》而作《乾坤衍》。其学生牟宗三另辟蹊径,试着通过康德哲学这座蓄水池,架起中西哲学会通的桥梁,而著有《心体与性体》《才性与玄理》《佛性与般若》《现象与物自身》《中西哲学之汇通》。汤用彤反对西化派的大反传统、国粹派的抱残守缺,主张昌明国粹,融化新知,促进中国学术的现代转型。他既坚持在跨文化对话中本土文化的主体性地位,也积极对印度、西方的大量理论资源探本求源,平情立言,融贯中西。其《印度哲学史略》《汉魏两晋南北朝佛教史》以及《会通中印西》,至今是学人不可不读的经典之作。从鸠摩罗什到徐梵澄,无不印证“伟大之翻译家(5)鸠摩罗什尝言,翻译工作恰如嚼饭喂人。汉代至六朝隋唐时期的佛教译场规模宏大,许多中国学者精通梵文,其动辄大德数十、弟子千百共同经过“译主、笔受、度语、证梵、润文、正义、总勘”等七重步骤,始成一经、一卷、一段、一句、一字之传译。唐宋以后,重要经典业已译成,便视梵文为不重要,殊为可惜。今有北京大学不定期开设梵语巴利语本科专业。,实导更伟大创作之先河”(方东美)此言之贴切。近年来,国内学者吴学国的《奥义书思想研究》、王志成的《全球宗教哲学》及瑜伽哲学之译述、徐达斯的《文明的基因》、闻中的《梵学与道学——中印哲学精神之会通》和姚治华主编的《梵与道——印中哲学和宗教比较研究》,当属这方面的前沿成果。

就中西印各国的文化特色而言,希腊要在哲学,印度要在宗教与哲学,中国要在艺术与哲学。我们应当植根于自身的优良精神传统,虚心省察自己的优劣,培养内在的智慧,发挥内在的创造精神。21世纪,单靠依傍、移植、临摹西方哲学,以此为中国哲学“梳妆打扮”甚至不惜“削足适履”的状况必将影响“中国哲学”学科的自立性或自主性。中国哲学之宝藏要维持永不枯竭,唯有适时返本开新、变革格局,才能永立潮头,造福世界。相对于中国哲学研究的前两种进路,“中印(6)据考证,历史上有两个印度,一是“西亚印度”,二是“南亚印度”。前者位于古称“天竺”的今日巴基斯坦“印度河”流域,其发源地在中国青藏高原的冈底斯山脉,拥有灿烂的古代文明;后者位于今日恒河大平原和德干高原两大板块,在古代文明方面几乎一无所有。迄今为止,世界现存最古老的宗教是公元前2000年流行于印度河流域的婆罗门教,其经典是统称为“四吠陀”神话的《梨俱吠陀》(公元前1500-900年)、《沙摩吠陀》、《夜柔吠陀》、《阿闼婆吠陀》(公元前1000年左右),以及说明祭祀之方法的梵书(公元前900年左右)和作为哲学思索之成果的奥义书(公元前1000-500年)。西会通”何以可能?第一,根据“道器之辩”及“取上得中”的古训。譬如“形而上者谓之道,形而下者谓之器”(《易经·系辞》),以及“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其下;取乎其下,则无所得矣”(孔子:《论语》);“求其上,得其中;求其中,得其下;求其下,必败”(《孙子兵法》);“取法于上,仅得为中,取法于中,故为其下”(唐太宗:《帝范》卷四);“学其上,仅得其中;学其中,斯为下矣”(严羽:《沧浪诗话》)等。梁漱溟曾区分西中印思想的三种路向,一是“以意欲向前要求为其根本精神”的西方的路向,其以问题为对象,从人之外的自然求满足,梁启超称之为“专注重人与物的关系”;二是“以意欲调和折中为其根本精神”的中国的路向,不是向外解决问题,而是从人之内的社会求满足,梁启超称之为“专注重人与人的关系”;三是“以意欲反身向后要求为其根本精神”[15]62的印度的路向,从根本上取消问题,梁启超称之为“专注重人与神的关系”[16]3。近代日本的明治维新就是按照福泽谕吉所说的从“人心的改变”,到“政治制度的改变”,再到“器物与经济的改变”的由心灵到器物的顺序而取得成功。同一时期的中国,则走了一条相反的从“洋务运动”到“戊戌变法”,再到“新民运动”的由器物到心灵的道路,结果失败了。从时间上说,中国哲学史研究的“以西释中”的传统进路,从胡适起,已经过去整整一个世纪。如果说出于中国近代以来物质层面的积贫积弱,迫切需要寻求走出这一困境的道路,而不得不将目光向西寻觅,个中自有其现实的合理性,那么随着21世纪初中国成为世界第二大经济体,理应在精神层面有一与之相应的面貌展现于世人面前。第二,如果说北朝时期中土僧人曾“以老释佛”,借用本土的概念来解释外来佛学的术语,为隋唐时期佛教的大繁荣作了理论铺垫;那么我们今天不妨进一步逆溯到佛教之前身的婆罗门教(7)佛教产生之前称为“婆罗门教”(Brahmanism),佛教产生之后称为“印度教”(Hinduism)。来“以印释老”“以老释印”乃至“中印互释”,从横向及纵深上为我国未来哲学社会科学的大繁荣再续理论铺垫。第三,从与中国的地域亲缘性来说,印度也有为西方所不及的明显优势。

读《奥义书》是我生之慰藉,也将是我死之慰藉!……它是人类智慧的巅峰。——阿瑟·叔本华

印度哲人之玄妙精微使大多数欧洲的大哲学家看起来都跟小学生一般。——T.S.艾略特

我相信,假如我们、我们西方人,对印度思想的发展历程,都能原原本本洞察透彻的话,我们对印度思想的真谛,以及其对全人类思想的意义,就只有理当正确领会的份儿了。——阿尔伯特·史怀哲

如果有人问我在什么样的天空下,人的心灵……对生命中最重大的问题做过最深刻的思考,而且已经对其中的一些问题找到了解答,是值得被那些甚至研究过柏拉图和康德的人注目的——我就会指向印度。假如我再问自己,对我们这些几乎完全受希腊人、罗马人以及闪族之一的犹太人的思想所教养的人来说,什么文献最有匡正的效果,而最需要让它使我们内心生命更完美、更全面、更普遍,事实上也是更人性化的一种生命……我会再度指向印度。——麦克斯·缪勒[17]序10

总之,“在人类不同的历史时段,那些看似差异极大的国家——无论其国域位于东方,还是西方——总是会有一些先知般的人物不约而同地把朝圣的目光指向了印度”[18]1。东西方各国或多或少都能从印度河流域找到其神话、宗教和哲学的痕迹。就中国而论,在宗教方面,让国人印象最深的当数玄奘天竺取经入唐之佛教;而神话传说中的“盘古开天”,以及哲学中的道家思想和唯物主义观点,若深入探究或亦与印度的奥义书思想和顺世论哲学不无联系。但是,就西方而言,自19世纪以来,西方学术界通常将原本作为形容词的“高贵、正义、优秀、令人尊敬”以及作为名词的“主人、贵人、导师、朋友、维系者”的梵文“雅利安”(Aryan)一词之含义,曲解为白种“雅利安人入侵说”[18]7。第四,韦伯提炼富兰克林所谓“个人有增加自己资本的责任,而增加资本本身就是目的”[19]35-36之话语为“资本主义精神”,这一“精神”,其源头实为被称作“印度教圣经”的《薄伽梵歌》中的“业瑜伽”(karmayoga)(8)瑜伽(yoga),意为“一致”“联结”或“和谐”。在《薄伽梵歌》中,黑天向阿周那阐明了业瑜伽、智瑜伽和信瑜伽是达到人生最高目的——解脱——的三条道路。。这种“业”(karma),在16世纪路德的圣经译文中被译为“天职”(Beruf,Calling),即上帝安排下的任务,亦即现代意义上的“职业”,是为韦伯所说的“新教伦理”,而路德的宗教改革,也因此被称为一场使神圣的宗教世俗化的运动。

中西印各国哲学会通的目的,旨在博学知服,虚己服善,转识成智,养我精神。治学务必“根柢无易其固,而裁断必出于己”。“哲学有国民性,诸子之绪,当发其微。若一意袭外人肤表,以乱吾之真,将使民性尽毁,渐无独立研究与自由发展之真精神,率一世之青年,以追随外人时下浅薄之风会……吾国人今日所急需要者,思想独立,学术独立,精神独立,依自不依他,高视阔步,而游乎广天博地之间,空诸依傍,自诚自明,以此自树,将为世界文化开发新生命,岂唯自救而已哉?”[9]19-20。诚哉斯言!