心肌梗死患者发生心律失常的护理干预对策

2020-08-12毕丹邓娜娜

毕丹 邓娜娜

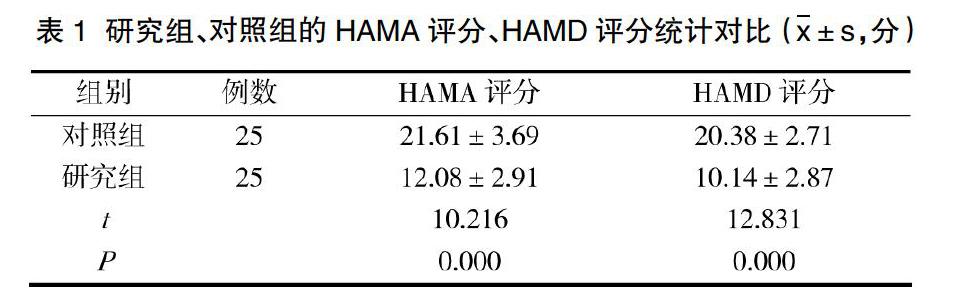

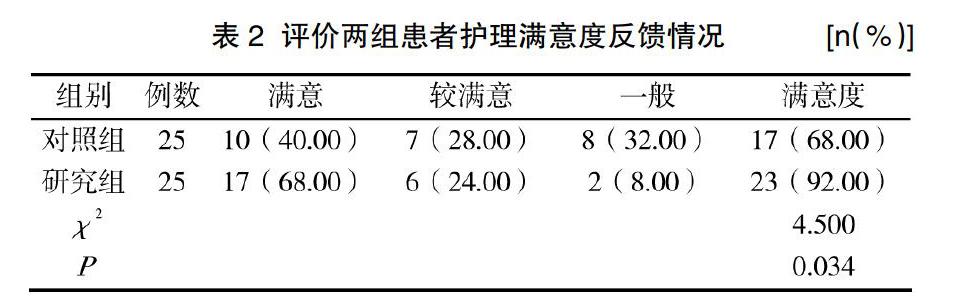

摘 要:目的 探讨心肌梗死患者发生心律失常的护理干预对策。方法 纳入50例急性心肌梗死后心律失常患者,收治时间自2014年8月~2019年7月,按随机数表法分为两组,每组25例。研究组予以整体护理干预、对照组予以常规护理方法),评价两组患者的护理效果。结果 采取不同护理方法干预后,研究组患者心理状况明显改善,具体表现在研究组HAMA评分、HAMD评分较对照组低(P<0.05)。研究组护理满意度高于对照组护理满意度(P<0.05)。结论 整体护理干预对策为适用于心肌梗死并发心律失常患者的护理模式,值得进行临床应用。

关键词:心肌梗死;心律失常;整体护理

中图分类号:R473.5 文献标识码:A 文章编号:1009-8011(2020)-12-0096-03

心肌梗死为我国临床较常见的一种心脏疾病,是指由冠状动脉阻塞、供血障碍所导致的心肌缺血、缺氧性坏死。因具有起病骤急、病情进展快、病死率高的特点,而受到我国医疗领域的高度重视[1]。心律失常为心肌梗死患者的常见并发症,也是导致心肌梗死患者致残率和病死率增加的主要危险因素之一,若处理不及时、极易构成对其生命的威胁[2]。如何有效护理心肌梗死患者的该并发症值得进行实践探索。为实现心肌梗死患者心律失常的有效和及时干预,本研究纳入我所收治的急性心肌梗死后心律失常病例50例,探讨整体护理干预方法的临床效果,现将研究内容及结果进行以下报告。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为河北省军区秦皇岛第二离职干部休养所于2014年8月~2019年7月期间收治的50例急性心肌梗死合并心律失常患者。本组患者中,男性患者33例,女性患者17例;年龄78~89岁,平均年龄(80.26±1.23)岁。按随机数表法分为两组:研究组患者25例,男性患者15例,女性患者10例;年龄78~87岁,平均年龄(80.12±1.21)岁;体质量53~83kg,平均体质量(67.76±3.14)kg;心律失常类型:窦性心动过速5例、房性早搏4例、室性早搏或室性心动过速伴发16例。对照组患者25例,男性患者18例,女性患者7例;年龄81~89岁,平均年龄(80.72±1.36)岁;体质量54~84kg,平均体质量(67.82±3.27)kg;心律失常类型:窦性心动过速3例、房性早搏5例、室性早搏或室性心动过速伴发17例。对参与研究患者进行一般资料数据差异比较,具有可比性(P>0.05)。所有患者皆经心肌酶、心电图检查,同时结合临床症状确诊,均无认知功能障碍,在知晓本研究的目的后均志愿参与。

1.2 方法

对照组患者采取常规护理方法,其中包括:心电图监测、血压监测、生命体征密切监测等。

在此基础上,对研究组患者予以整体护理干预,具体采取的护理措施包括:

①基础性护理:对患者的入院评估、护理计划需及时且准确的完成,予以吸氧、及时建立静脉通路,采取心电监护;密切观测其生命体征的变化,安排舒适且安静的休息环境,并向患者宣教绝对卧床休息的必要性;限制每日探访人数,以防对其睡眠质量造成不良影响;培养并坚持少食多餐的良好用餐习惯,饮食选择宜低胆固醇、低脂,切忌刺激性食物、吸烟与饮酒;注意日常生活与口腔方面的护理;严格管控液体量,避免加重心脏负担;结合患者病情所需准备好除颤器等仪器。②心电监护:安装监护仪之前,需清洁患者皮肤,同时向患者宣教心电监护的重要性,按照监护仪提供标记放置好电极的位置,注意避开心前区和胸骨右缘,避免影响到紧急电复律,每隔1~2d注意更换1次电极片,同时持续观察患者是否发生了过敏反应;通过维持室内适当的湿度和温度、避免造成对仪器正常功能的干扰。③心理护理:患者急性心肌梗死发生后因病情严重、起病骤然,伴随有呼吸困难、剧烈胸痛和濒死之感,同时心律失常的并发又会加重期乏力、胸闷、心悸感,因此伴焦虑、恐惧等不良情绪,受不良情绪的支配还会加重心脏负荷、加快心率,为及时规避焦虑、抑郁等不良情绪的发生,需加强与患者的沟通,进行心理疏导,及时介绍救治成功的病例,同时对患者的诉求要耐心、认真的倾听,指导其保持乐观且平和的心态,正确看待、对待疾病;在向患者提供护理、治疗服务时,态度要和蔼、热情,以免产生心理应激刺激,为患者的康复提供良好的生理、心理基础。④抗心律失常护理干预:心律失常发作状态下,患者有严重的胸闷、心悸等不适之感,这时可以帮助患者转为半卧位、高枕卧位或是患者自觉术式的其它体位,注意避免左侧卧位(防止发生心脏搏动感觉而加重不适);使用抗心律失常药物一定要遵照医嘱应用,并注意观察患者的生命体征指标与意识变化,注意用药前、中、后的心率和心律變化,评估不良反应。

1.3 观察指标

①护理满意度:获取方法为问卷调查,调查问卷由我所自制,包括护理质量、护理及时性、护理人员技能水平、护理人员工作责任心四个评价项目,各项目的评分范围均为1~4分,分值由低至高依次表示差、尚可、良好、好,总分范围4~16分,评分高于14分时判定为满意,9~14分为较满意,低于9分为一般。②采用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评价两组患者心理状况:评分标准:所有项目采用0~4分的5级评分法,总分为0~56分。总分14分为具有临床意义的焦虑、抑郁症状,评分越高,焦虑、抑郁症状越严重。

1.4 统计学方法

采用SPSS24.0,计量资料用(x±s)表示,采用t检验;计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为判定差异存在统计学意义。

2 结果

2.1 评价两组患者干预后心理状况

采取不同护理方法干预后,研究组患者心理状况明显改善,具体表现在研究组HAMA评分、HAMD评分较对照组低(P<0.05)。见表1。

2.2 研究组的护理效果

本研究中发放的护理满意度调查问卷均有效回收,经统计得出,研究组护理满意度高于对照组护理满意度(P<0.05)。见表2。

3 讨论

心律失常是急性心肌梗死患者常见并发症,重视对患者的整体护理干预,对预后有很大改善[3]。急性心肌梗死合并心律失常的症状表现主要有:室性心动过速、心脏停博、心室颤动等,均可能会造成患者发生脑损伤,对急性心肌梗死诱发心律失常的机制分析,可归结为以下几点:①当心肌严重缺血时易造成心力衰竭,常并发心律失常。②代谢异常、药物作用等影响到体液的改变,易发生心律失常。③心肌缺血坏死使酸碱平衡失调,发生低氧血症,易诱发心律失常。④心肌缺血坏死同样关联着心肌电生理的变化,导致心律失常发生。对急性心肌梗死合并心律失常患者,临床倡导在采取急救治疗时,配合有效的护理干预措施来降低死亡率、提高治愈率。本研究结合实践经验和患者的护理诊断采取整体护理干预对策,观察到:研究组患者HAMA评分、HAMD评分较对照组低。分析来看,加强对患者的心电监护,重视整体护理干预,辅以心理、基础等方面的干预,能改善患者心理状况,这对提高其临床配合度、提高预后都有显著意义[4-5]。另外研究组护理满意度高于对照组(P<0.05),分析原因可能与本研究采取的护理措施具有针对性强、有效性强的特点,更大程度的满足患者的护理需求有关。另外,由于该病在一天中的任何时间段都可发生,所以应强化持续心电监护,及时发现异常变化;同时重视整体、全面的护理干预,有利于最大程度上改善并保障预后,达到促进患者康复的目的。

综上所述,整体护理干预对策为适用于心肌梗死并发心律失常患者的护理模式,值得进行临床应用。

参考文献

[1]张艳红,邵丽香,郑晓丹,等.急性心肌梗死PCI术患者并发心律失常的影响因素分析及护理对策[J].护理实践与研究,2020,17(6):1-4.

[2]方雪娥,顾建芳,傅咏华, 等.急性心肌梗死病情预测方法的研究现状[J].解放军护理杂志,2017,34(18):41-42,54.

[3]蘇维芳,刘亚丽,许晓伟.心理护理干预对心肌梗死患者心率变异性的影响研究[J].山西医药杂志,2016,45(4):481-483.

[4]袁烨.预见性护理干预在急性心肌梗死患者院前急救中的应用[J].临床心身疾病杂志,2016,22(z2):204-205.

[5]赵宁宁,刘云,李雅静,等.急性心肌梗死后心律失常患者循证护理效果研究[J].山西医药杂志,2019,48(20):2565-2566.