从金刚石到石墨: 同素异形现象的演示实验

2020-08-12宋伟杜洁丽凌一洲

宋 伟 杜洁丽 凌一洲

摘要: 金刚石和石墨是同素异形现象的经典教学素材。本演示实验用高温热源加热纯氧环境中的人工合成金刚石,使金刚石在氧气中燃烧并生成二氧化碳,然后用燃烧的镁条把二氧化碳还原为石墨。根据质量守恒定律,石墨中的碳元素全部来源于金刚石,直观地证明了两者是同素异形体。与已有研究相比,本实验采用非全程密闭的实验方案,进一步简化了实验材料,用中学常见仪器就能完成。

关键词: 同素异形现象; 金刚石; 石墨; 演示实验; 实验探究

文章编号: 10056629(2020)06006404 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

同素异形现象是指由同一种元素形成几种性质不同单质的现象,这些单质互称为同素异形体。金刚石和石墨是碳的同素异形体,非常适合作为介绍同素异形现象的素材,目前已经被广泛地应用于教学实践中。在日常生活中,金刚石常被用于制造装饰品和钻头,石墨常被用于制造铅笔芯、润滑剂和电极,因此学生对金刚石和石墨物理性质的巨大差异有一定的感性认识。在初中阶段,学生已经学习了“金刚石、石墨和C60”的相关知识,初步了解了金刚石和石墨的“同”(组成元素相同)与“异”(原子的结合方式不同)。在高中阶段,苏教版教科书《化学2》将同素异形现象等相关内容编排在专题1第三单元“从微观结构看物质的多样性”中[1],相配套的教师教学参考用书则分配给这部分内容1课时,使学生对该概念有较深刻的理解。

但是,由于金刚石和石墨的物理性质差异巨大,教师如果仅仅用语言介绍其组成元素是相同的,或许并不能让学生完全信服。如果能通过实验演示同素异形体之间的转化(例如从金刚石到石墨的转化),就能直观地证明同素异形体的元素组成是相同的,让教学内容更有说服力,同时给学生留下深刻的印象。

1 实验背景

虽然天然金刚石昂贵的价格阻碍了它在化学教学实验中的应用,但是近年来出现的人工合成金刚石给事情带来了转机。人工合成金刚石是用极小的碎钻(直径一般为10~30nm)在人工模擬环境中培育长大的,其成分组成与天然金刚石完全相同,故两者的化学性质也完全相同。同时,人工合成金刚石的价格非常低廉,0.01克拉(即质量为2mg,主钻分数为1分)的合成金刚石在网络平台的售价仅约15元,这样的成本对于化学教学演示实验而言是可以接受的。

目前,国内几乎没有相关的实践研究,但国外已有一些探索和成果。Samaki设计了金刚石燃烧的实验,用高温加热玻璃管内的金刚石,并把生成的气体通入澄清石灰水,使澄清石灰水变浑浊,证明金刚石燃烧生成二氧化碳(与木炭燃烧一致)[2]。Miyauchi和Kamata进一步改进了实验,在全程密闭的环境中先后完成了金刚石的燃烧和二氧化碳的还原两个实验,实现了“金刚石→二氧化碳→石墨”的转换,实验整体思路更加完整[3]。

遗憾的是,Miyauchi和Kamata的实验设计很难在国内中学重复再现。例如,该实验需要用连续可变电压自耦变压器提供10A电流,来加热密闭空间内的电热丝并点燃镁条,但国内中学通常只配备2A或3A规格的学生电源,无法提供足够点燃镁条的电流。又如,该实验需要用储气袋收集受热膨胀逸出的气体,但国内很少采用此类材料。

因此,本文旨在设计一种非全程密闭的实验方案,在容器敞口时把二氧化碳以碳酸钠溶液的形式储存起来,避免逸出容器。利用这种方法同样能实现“金刚石→二氧化碳→石墨”的转换,而且用国内中学的常见仪器就能完成。

2 实验材料

2.1 实验试剂

0.01克拉人工合成金刚石(质量2mg,价格15元左右)、氧气(压缩罐装,纯度≥99.6%)、1mol/L氢氧化钠溶液、2mol/L稀盐酸、镁条等

2.2 实验仪器

50mL耐高温石英烧瓶、90°导管、乳胶软管、20mL注射器、丁烷喷枪或酒精喷灯、铁架台和夹具、防火手套、滴管、砂纸、镊子、剪刀等

3 实验装置

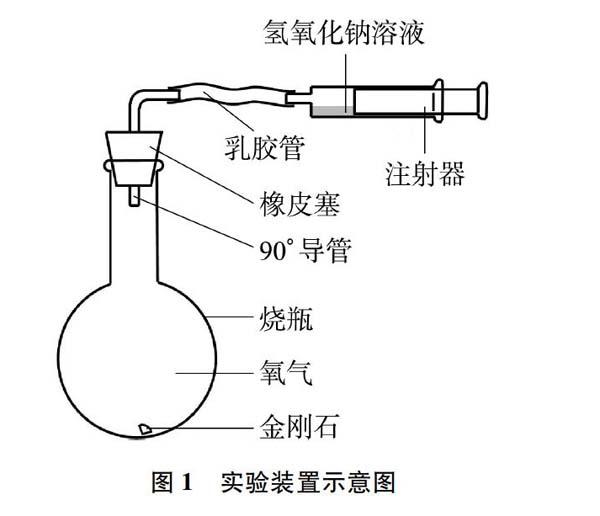

搭建如图1所示的实验装置: 首先用氧气瓶在烧瓶内扫气20秒,使烧瓶内充满氧气;接着在烧瓶中放入一颗金刚石,并用带有90°导管的橡皮塞密封烧瓶口;然后用注射器吸取约5mL空气和2mL氢氧化钠溶液;最后用软质乳胶管连接90°导管和注射器乳头(注射器可用铁架台及铁夹夹持)。

4 实验步骤

4.1 金刚石燃烧生成二氧化碳

(1) 检验装置气密性,抽出或挤压活塞一段距离,如果活塞能恢复到原位,则说明装置气密性良好。第一次读取注射器活塞所在位置的刻度。

(2) 佩戴防火手套,手持烧瓶颈部,使烧瓶倾斜一定角度。

(3) 见图2(a),用丁烷喷枪或酒精喷灯加热烧瓶底部,同时手持烧瓶不断晃动。观察金刚石的变化。

(4) 见图2(b),停止加热,静置烧瓶,待其恢复至室温。第二次读取注射器活塞所在位置的刻度。

(5) 见图2(c),把针筒中的氢氧化钠溶液缓慢注入烧瓶中,摇晃烧瓶,使溶液与烧瓶内气体充分接触。第三次读取注射器活塞所在位置的刻度。

4.2 二氧化碳被还原为石墨

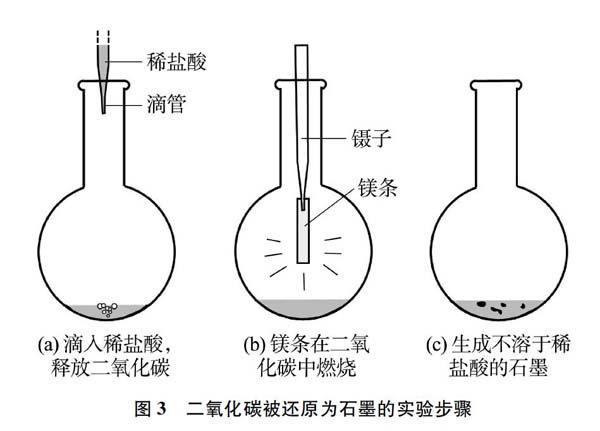

(1) 见图3(a),取下橡皮塞,用滴管在烧瓶中滴加10mL稀盐酸,观察有无气泡产生。

(2) 见图3(b),用镊子夹取一根砂纸打磨后的镁条,先在酒精喷灯或酒精灯上点燃,然后迅速伸入烧瓶中。

(3) 见图3(c),松开镊子,把燃烧过的残渣丢入烧瓶的溶液中(如果镊子夹持部位的少量镁条未完全燃烧,也一并丢入溶液中,不影响实验结果),观察溶液中的变化。

(4) 设置对照组,在烧瓶内用氧气瓶扫气,加入10mL稀盐酸,重复步骤(2)和(3),观察溶液中的变化。

4.3 实验操作安全注意事项

(1) 加热时必须佩戴防火手套。如果用温度更高的丁烷喷枪加热,最好在加热时不断抖动烧瓶,一方面使烧瓶受热均匀,另一方面使金刚石与氧气充分接触。

(2) 加热时和加热后不久的烧瓶温度很高,因此在实验中应始终手持或用铁架台夹持注射器,避免注射器与烧瓶表面直接接触,否则会导致塑料熔化。

(3) 镁条燃烧发出耀眼的白光,观察镁条的燃烧应佩戴防护眼镜,否则应避免直视[4]。

5 实验结果与教学策略

实验结果表明,金刚石在高温下被点燃,发生氧化(燃烧)反应,发出耀眼的白光,并生成二氧化碳。用镁条在混合气(生成的二氧化碳和剩余的氧气)中燃烧,又使二氧化碳被还原,生成同样由碳元素组成的石墨。具体实验现象与相应的解释见表1。

注: ①该数据为用丁烷喷枪点燃金刚石所需的时间。如果用温度略低的酒精喷灯,则需要加热更长的时间。

根据质量守恒定律[8, 9]可知,实验最终生成的石墨中的碳元素全部来源于金刚石。虽然金刚石和石墨是性质完全不同的两种不同物质,但它们都是由相同的碳元素组成的,因此金刚石和石墨是同素异形体。

在教学时,教师可以从化学史引入本实验。在历史上,正是金刚石的燃烧实验揭开了其元素组成的奥秘: 1722年,法国化学家拉瓦锡将金刚石点燃,并检验了生成的气体是二氧化碳,从而证明了金刚石是由碳元素组成的[10]。通过本实验,学生认识到金刚石燃烧需要苛刻的高温条件,不仅可以感受到化学家在当时实验条件下探索的困难和艰辛,还可以想象到化学家实验成功的喜悦。

在操作过程中,教师可以带领学生比较同素异形体的物理性质: 在实验前,学生应仔细观察金刚石的颜色和外形,并在塑料板、铁皮等物品的表面划刻,充分感受其坚硬的物理性质。实验结束后,教师可以用滤纸滤出生成的石墨,再次要求学生观察其颜色和外形,并用佩戴乳胶手套的手指涂抹石墨(使石墨變得松散、分散开来)。通过对金刚石和石墨物理性质的比较,学生不难发现,同素异形体之间的物理性质可能差异巨大。

作为补充,教师还可以带领学生比较同素异形体的化学性质: 学生回忆初中做过的木炭在氧气中燃烧的实验可知,木炭可以轻松地被酒精灯点燃,说明燃点较低(资料数据为320~370℃);但是,本实验中,金刚石需要高温加热较长时间后才开始燃烧,说明燃点较高(资料数据为720~800℃)。通过这样的比较,学生可以了解同素异形体之间的化学性质也可能差异很大。

6 实验结论

(1) 金刚石在高温条件下可以在纯氧环境中燃烧,发生氧化反应,生成二氧化碳。该反应的化学方程式为: C(s,金刚石)+O2(g)高温CO2(g)

(2) 镁条在二氧化碳和氧气的混合气中燃烧,可以与二氧化碳发生还原反应,生成石墨。该反应的化学方程式为: CO2(g)+2Mg(s)点燃2MgO(s)+C(s,石墨)

(3) 根据质量守恒定律可知,实验最终生成的石墨中的碳元素全部来源于金刚石,证明了金刚石和石墨是同素异形体。(4) 本演示实验可以与化学史相结合,应用于课堂引入等教学环节,在激发学生学习兴趣的同时促进学生对同素异形现象、概念的理解。

(致谢: 感谢程鹏、姜毅协助了本演示实验的现场实施。)

参考文献:

[1] 王祖浩主编. 普通高中课程标准实验教科书?化学2(必修)[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2007: 18~20.

[2] Okamura S.. New Science 2 [M]. Tokyo: Tokyoshoseki, 2011: 27.

[3] Miyauchi T., Kamata M.. Classroom Demonstration: Combustion of Diamond to Carbon Dioxide Followed by Reduction to Graphite [J]. Journal of Chemical Education, 2012, 89(8): 1050~1052.

[4] 曹飞, 毛思哲, 蒲丽丽. 镁条燃烧实验的光污染危害分析及防范方法[J]. 化学教学, 2015, (12): 51~53.

[5] 张冰峰. “镁条燃烧”实验在初中化学中的作用及实施[J]. 化学教育, 2017, 38(3): 74~77.

[6] 林志勤, 李桂林, 李国兴. 镁与二氧化碳反应的趣味实验设计[J]. 化学教学, 2015, (7): 51~53.

[7] Ruekberg B.. A Modification of the Combustion of Diamonds Demonstration [J]. Journal of Chemical Education, 2013, 90(1): 10.

[8] 郭建虹. 开放式实验教学促进学生高阶思维能力发展的实践研究——以“质量守恒定律”为例[J]. 化学教学, 2019, (5): 54~58.

[9] 胡巢生. 基于学科核心素养的初中化学教学设计——以“质量守恒定律”为例[J]. 化学教学, 2018, (2): 45~49.

[10] 熊言林, 刘惠黎. 化学史上“最贵的实验”及其在教学中的应用[J]. 化学教育, 2014, 35(10): 62~64.