以肺间质改变为主的不典型肺结核的CT特征分析

2020-08-12任会丽方伟军梁瑞云胡锦兴

任会丽 方伟军 梁瑞云 胡锦兴

1 广州市胸科医院医学影像科(广州 510095) 2 广州市胸科医院结核科(广州 510095)

肺结核(pulmonary tuberculosis)是指结核分枝杆菌发生在肺组织、气管、支气管和胸膜的结核病变。根据世界卫生组织发布的《2018年全球结核病报告》[1],2017年全球约160万人死于结核病,估算新发结核病患者1 000万例,而新报告肺结核患者为644万例,还有近360万例未被登记或未被诊断,占同年全球新发病例的36%。正因为目前许多肺结核患者常无明显临床症状、无典型影像学改变,加上菌阴肺结核增多,导致临床上早期诊断有一定的困难,延误不典型结核的治疗,致使结核病疫情仍然严峻。笔者收集一组以间质性改变为主的不典型肺结核的CT图像,分析探讨其病理改变及影像特征,提高此类不典型结核的诊断。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集2018年1—12月广州市胸科医院住院就诊的44例以间质改变的不典型肺结核病患者,全部病例经临床及实验室检查确诊,所有患者病程达半年以上;44例患者中,14例局限性分布中男占10例,女占4例,年龄分布在17~58岁,中位年龄为33.5岁;30例弥漫性分布中局限性分布中男占22例,女占8例,年龄分布在17~86岁,中位年龄为45岁。病人知情同意,并签署同意书。

1.2 诊断标准及分型标准

确诊标准:①痰涂片阳性或痰培养分枝杆菌阳性;②分子生物学阳性;③肺组织病理学阳性;④气管、支气管分泌物病原学阳性、胸膜病理学检查阳性;⑤临床诊断性抗结核治疗有效。本研究中笔者将大于3个肺叶以上分布的定义为弥漫性分布,将小于等于3个以下肺叶分布的定义为局限性分布。按照国外学者Webb等[2]的文献资料将肺间质划分为:①轴心间质:围绕肺动脉和支气管树,从肺门连续至小叶内支气管周围、肺泡管及肺泡囊。②外围间质:主要为小叶间隔。③间隔间质:即肺泡间质。

1.3 观察指标

所有CT图像由两名副主任以上医师进行观察,CT图像主要观察的内容包括:以间质性改变的不典型肺结核分布部位、形态及密度(包括网织影、细支气管壁增厚、微结节、小叶间隔增厚、树芽征、磨玻璃)、以及伴随的征象如空洞、支气管扩张、纵膈淋巴结肿大钙化、胸膜炎、肺气肿、肺大疱等。

1.4 检查方法

所有患者均使用日本東芝Asteion16排螺旋CT机扫描,螺距为0.985,采集层厚为1 mm,重建间隔为5 mm,重建层厚为5 mm;增强扫描对比剂采用非离子碘对比剂为碘海醇,300 mgI/mL,剂量为1.5 mL/kg,流率为2.5 mL/s,经肘静脉快速高压团注对比剂,扫描范围为肺尖至肺底。所有资料来自我院Pacs、His系统,所有图像可以调节窗宽及窗位以最佳观察。

1.5 统计学处理

采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。应用频数、比率进行统计学描述与分析。对两组患者各观察指标进行组间差异的比较,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

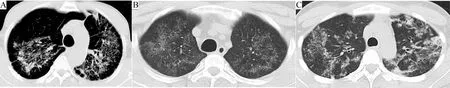

本组研究44例患者中14例患者在肺叶中的分布呈局限性分布,其中只分布于右肺者10例,只分布于左肺者1例,呈双肺分布者3例;其中分布于右肺上叶占13例,分布于左肺上叶者4例,本组局限性分布中左肺下叶未见病灶。30例患者呈弥漫性分布,全肺叶分布者28例,2例分布于4个肺叶。本组病例中,38例病灶累及轴心间质及间隔间质,40例病灶累及外围间质。以间质改变为主的局限性分布(图1A—C)及弥漫性分布(图2A—C)中以网织影、微结节、细支气管壁增厚、小叶间隔增厚为主要表现,树芽征、磨玻璃影在弥漫性分布中相对常见,弥漫性分布的病例中合并空洞、支气管扩张、纵膈淋巴结肿大钙化、胸膜炎、肺大疱的比例高于局限性分布患者。见表1。

图1 肺结核局限性分布注:A. 右肺上叶见局限性片状磨玻璃影,密度不均,内见细网状分隔及扩张的支气管,边缘清晰,细支气管管壁增厚,周围见散在微结节影,呈“树芽征”改变。B. 左肺上叶见局限性片状网格状阴影,密度不均,内见细网状分隔及散在的微结节分布,小叶间隔增厚。C. 右肺上叶见多发微结节,密度较高,边缘尚清,小叶间隔增厚,支气管血管束增粗,细支气管壁增厚。

图2 肺结核弥漫性分布注:A. 双肺透亮度增高,双肺见弥漫分布结节状、条索状阴影,密度不均,内见细网状、线状阴影,边缘尚清,小叶结构不清,外围间隔增厚。B. 双肺见弥漫分布磨玻璃样、簇状、地图状密度增高影,密度不均,内见细网状阴影,边缘尚清,少许小叶间隔增厚。C. 双肺见弥漫分布雪花状、地图状密度增高影,密度不均,内见细网状阴影,边缘尚清,局部病灶见反晕征,双肺上叶轻度支气管扩张。

表1 以肺间质改变为主的不典型肺结核局限性与弥漫性分布的CT特征比较

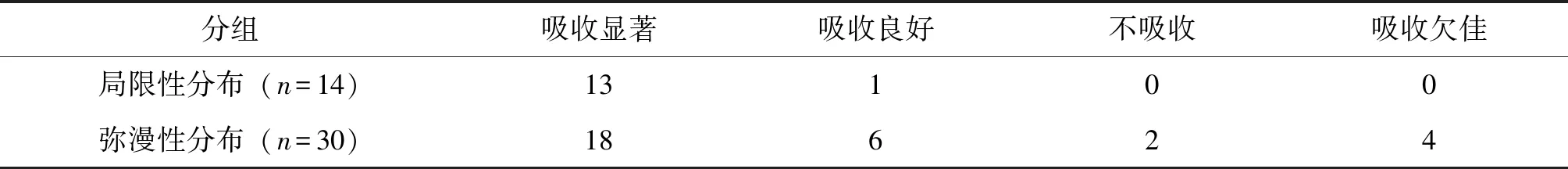

以肺间质改变为主的不典型肺结核呈局限性分布(14例)的患者预后良好,13例呈显著吸收,1例吸收良好;弥漫性分布(30例)的患者中,18例显著吸收,其中6例未吸收或吸收欠佳。见表2。

表2 以肺间质改变为主的不典型肺结核局限性与弥漫性分布治疗半年后效果比较

3 讨 论

3.1 以肺间质为主要改变的不典型结核的病理基础和发病特点

结核病是常见的感染性疾病之一,是机体组织对体内生存、繁殖的人型或牛型结核分枝杆菌的反应,是宿主与体内结核分枝杆菌之间一系列抗争的结果,结核菌菌量、毒力大小与机体免疫力状态的不同,在肺内引起不同类型的结核改变。以间质为主要改变的不典型肺结核的病理改变主要跟结核杆菌的致病性和机体免疫力相关,此类型肺结核常会出现细网织影、“树芽”征、微结节影,磨玻璃样影及支气管-血管束异常等肺间质改变的征象。有学者提出其机制为结核杆菌早期沿支气管播散,引起肺泡及细、小支气管的炎症反应,炎症细胞引起肺泡壁毛细血管充血,肺泡上皮增生,肺泡间质纤维性增生伴淋巴细胞浸润,以及肺泡与细、小支气管内结核结节与干酪样物质充填等改变[3],导致间质水肿、增生、机化。轴心间质和小叶内间质往往早期被累及,而间隔间质及外围间质之后被累及,最后导致肺结构的破坏[4]。 而患者肺部病灶的分布也跟机体的免疫力息息相关,当患者年龄较轻、机体免疫力较好,无免疫缺陷性疾病时,肺部病灶往往呈局限性分布,反之呈弥漫性分布。

以间质为主要改变的不典型肺结核的局限性分布的发病年龄多见于中青年人群,本研究中患者年龄分布在17~58岁,以男性多见,无典型的结核中毒症状,10例患者体检发现,4例患者早期出现咳嗽、咳痰而被发现,其中1例伴气促,1例伴胸痛,1例伴咯血。以间质为主要改变的不典型肺结核弥漫性分布的发病年龄多偏大,年龄分布在17~86岁,男性多见,以发热、咳嗽、咳痰、气促、胸痛、胸闷、喘息、呼吸困难为主要临床表现,伴气促、呼吸困难的发生率高于局限性分布,也明显高于普通肺结核[5- 6]。

3.2 以肺间质为主要改变的不典型肺结核的影像特点

本组病例中以肺间质的为主要改变的不典型肺结核14例局限性分布中只分布右肺者占10例,只分布左肺者仅1例,右肺上叶见病灶者占13例,笔者认为主要跟局限性分布患者中免疫力较好,无免疫缺陷性疾病有关,与普通肺结核的典型部位一致;以肺间质的为主要改变的不典型肺结核弥漫性分布者位于全肺叶者28例,分布部位无明显倾向性,不同于普通肺结核的典型分布。

以肺间质为主要表现的肺结核中局限性分布(14例)及弥漫性分布(30例)的肺部表现均以细网织影、细支气管壁增厚、微结节、小叶间隔增厚为主要表现;细网织影往往代表了轴心间质和间隔间质的增厚或异常,病理上主要是支气管血管束增粗,细支气管壁增厚,肺泡间质的增生与轻度纤维化[7],CT上表现为肺纹理增粗、细线状及放射线状影,密度较高,边缘清晰或模糊;此类型肺结核中的结节影包括间质性肺结节和小叶中心结节,微小结节是指小于5 mm的结节,而结节影一般指大于5 mm的结节,病理上主要是指纤维增生包绕干酪性物质形成,CT上显示微结节一般散落在小叶内细网织影的背景上,致使肺小叶的结构分辨不清;14例局限性分布及26例弥漫性分布的病例中见细网织影及微结节。小叶间隔增厚一般位于外围间质,出现在细网织影的周边,CT上显示小叶间隔明显增厚,呈规则的细线状,勾勒出小叶的结构,边缘清晰,12例局限性分布及27例弥漫性分布见小叶间隔增厚。另小叶间隔增厚常引起胸膜的改变,而弥漫性分布的病例中胸膜炎改变更多见,本研究中13例伴胸膜炎改变,而局限性分布仅占2例,笔者认为跟弥漫性分布中的肺部病灶分布范围较广、病灶较多,引起胸膜反应的几率更大有关。

而树芽征、磨玻璃影在弥漫性分布中相对常见,其中树芽征占12例,磨玻璃影者13例;病理上显示肺泡炎症,间隔间质纤维组织增生伴淋巴细胞浸润,当形成结节状纤维组织增生与肺小叶细分支线状结构相连形成“树芽征”[4];有时干酪样物质充填小气道和肺泡内,与支气管血管束相连亦形成“树芽征”[8]。细支气管壁增厚及小叶间隔增厚均可导致病变区域的密度不同程度增高,即表现为磨玻璃样密度影[3]。CT上表现为淡薄密度增高影,大部分边缘清晰,本组病例与上述文献报道一致;局限性分布中树芽征、磨玻璃影仅占3和5例,笔者认为跟弥漫性分布中细支气管炎症容易累及相伴随肺动脉及周围结蹄组织几率更高有关。

合并空洞、支气管扩张、纵膈淋巴结肿大钙化、肺大疱的比例弥漫性分布的病例高于局限性分布的患者,本研究中15例患者合并空洞,21例患者合并支气管扩张,10例合并淋巴结肿大钙化,12例合并肺大疱,笔者认为由于以肺间质为主要改变的弥漫性分布的肺结核对小气道的损害高于局限性分布,引起空洞及支气管扩张比例增高,导致间质纤维化,牵拉引起的肺大疱的比例也增高。

3.3 以肺间质为主要改变的不典型结核的治疗预后及鉴别诊断

本组病例治疗半年后的进行CT随访观察,14例局限性分布的患者吸收显著的占13例,1例吸收良好,30例弥漫性分布的患者吸收显著的占18例,吸收良好的占6例,不吸收及吸收欠佳的占6例,从本组病例的吸收转归看,局限性分布的患者吸收预后效果较好,弥漫性分布治疗转归明显低于局限性分布的疗效,需要更长的治疗疗程及追踪随访。

此型肺结核需要与其他间质性肺疾病的鉴别诊断:①临床症状,间质性肺疾病发病年龄较大,常以发热、气促为首发症状就诊;以间质改变为主的肺结核发病年龄较年轻,临床症状与普通结核相似,除咳嗽、发热、盗汗外还伴有气促、胸痛和呼吸困难等;②发病部位:间质性病变主要分布于双肺下叶胸膜下肺野,很少出现于结核的好发部分;以间质为主要改变的肺结核除出现在结核的好发部位外,非结核好发部分也可见病变;③影像表现:间质性肺疾病的病灶肺部表现以胸膜下蜂窝影、磨玻璃影及间隔性肺气肿为主要改变,很少见到空洞、支气管扩张、胸膜炎等伴随征象;而以间质为主要改变的肺结核仍然具有普通结核的多形态、多部位改变,多合并空洞、支扩、胸膜炎及纵膈淋巴结肿大钙化等征象。

综上所述,以肺间质为主要改变的非典型肺结核CT影像上具有一定的特征性,结合实验室检查及临床症状,为临床及时诊断与治疗提供依据,避免肺纤维化的出现有一定意义。