殷墟房基分类研究

2020-08-11辛宇

辛 宇

(湖南大学 岳麓书院,湖南 长沙 410082)

殷墟的发掘从1928年前“中央研究院”历史语言研究所(以下简称“史语所”)组建“安阳发掘团”奔赴安阳开展首次发掘算起,至今已经超过90年,历年田野工作积累了较为丰富的房屋建筑遗存材料。

一、殷墟房基的发现

殷墟的发掘可以划分为前后两个阶段,即1928~1937年间(“史语所”主持)的前段和1950年以来的后段两大阶段(1937~1949年殷墟发掘停顿)。[1]前一阶段主要发掘了小屯宫殿区内的高规格建筑;后一阶段的工作则遍布整座遗址,包括传统殷墟范围与近几十年新发现的洹北商城在内。

(一)小屯宫殿区房基发现

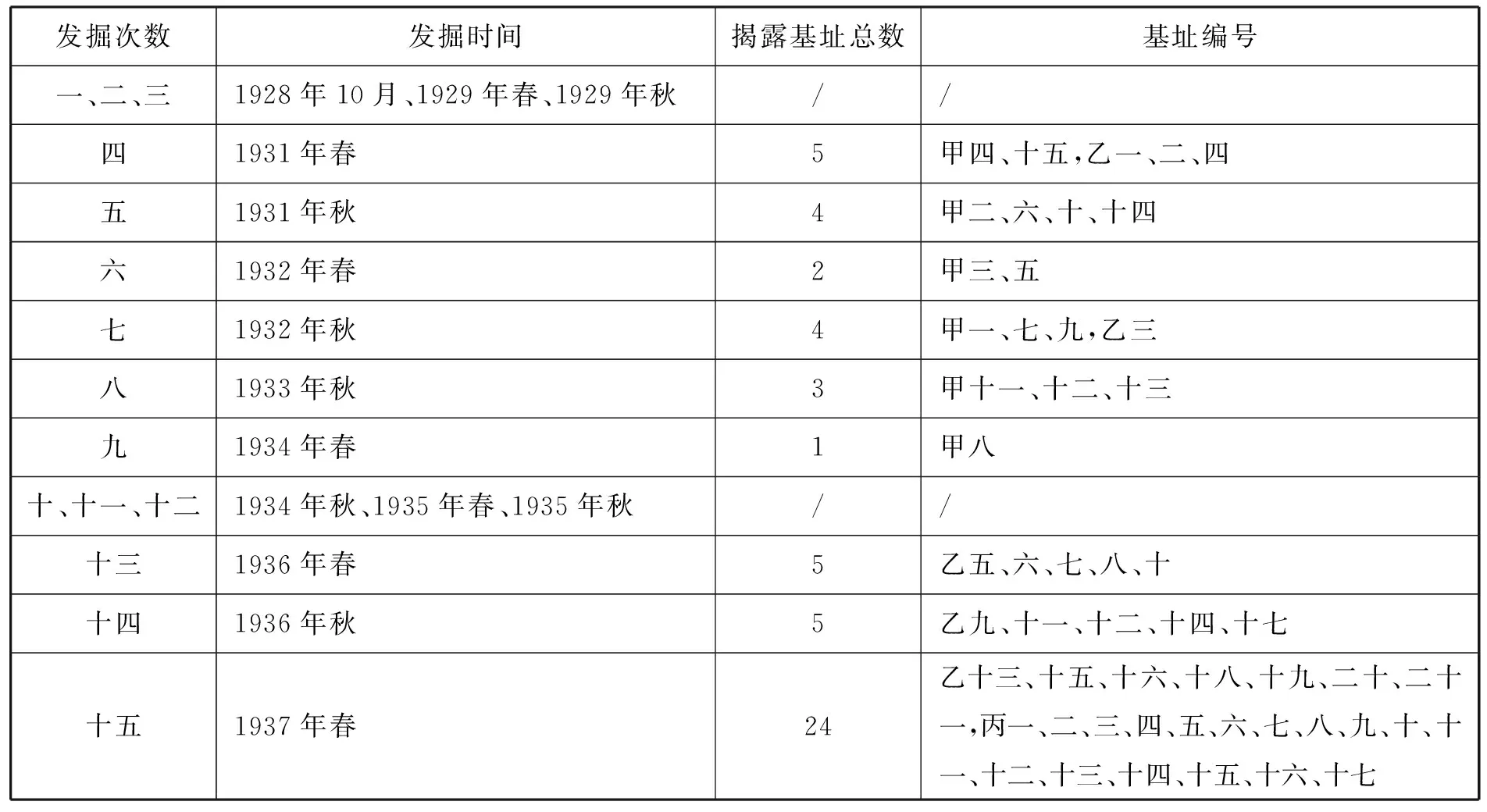

前一阶段连续在殷墟组织了十五次考古发掘,其中第一至九、十三、十四、十五次发掘小屯村宫殿宗庙区,对宫殿宗庙区内夯土基址和其他遗迹现象的发掘取得了丰硕成果,共揭露了53座建筑基址(表一)。后一阶段主要开展了三次工作:1987年重新发掘甲十二基址,[2]为上世纪30年代发掘所获甲十二基址补充了新材料。1989~1996年,在乙二十基址东南,分三次发掘揭露出一座大型建筑基址群,[3]按单体基址分别命名为丁组F1、F2、F3。[4](P378)2004~2005年,配合“申遗”工作在小屯宫殿宗庙区进行重点勘探,[5]在原先甲、乙、丙三组基址范围内发现近百座规模不等的夯土基址及面积广大的“池苑遗迹”等。

上世纪50~80年代,在小屯村西、西北及村南等地也有多处房址发现。[6]

表 一 “史语所” 历次发掘概况[7]

(二)其他房基的发现

下文采取列表形式梳理材料,由北向南将殷墟分为洹北商城、洹河北岸遗址、洹河南岸遗址三部分,按照自西向东遗址点的分布介绍房基发现情况。

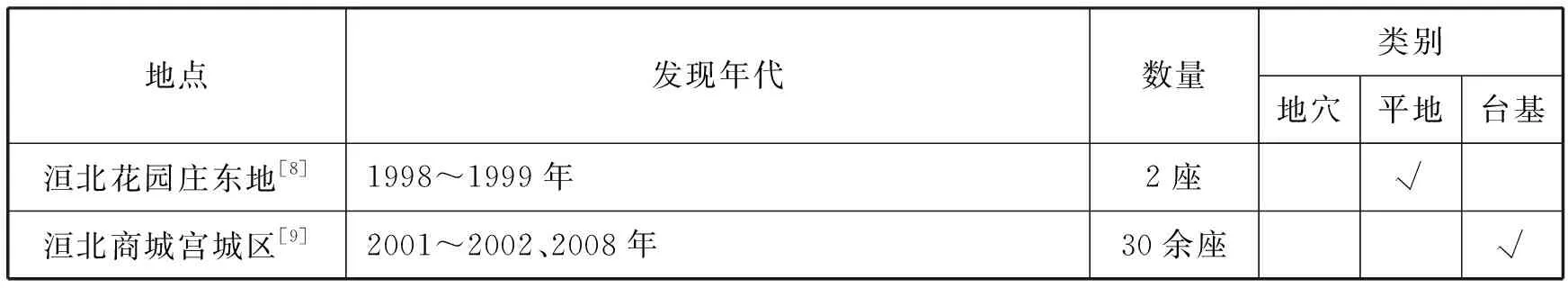

1. 洹北商城

表二 洹北商城内房基发现情况

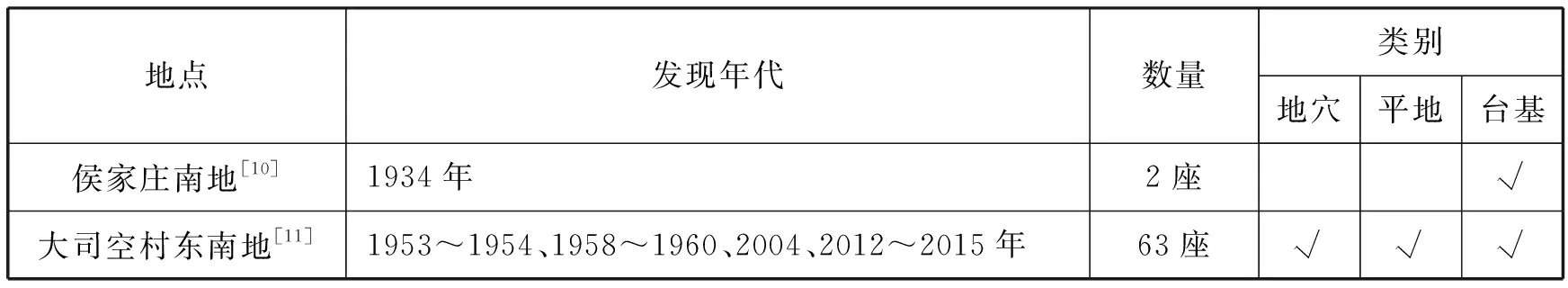

2.洹河北岸遗址

表三 洹河北岸遗址房基发现情况

3.洹河南岸遗址

表四 洹河南岸遗址房基发现情况

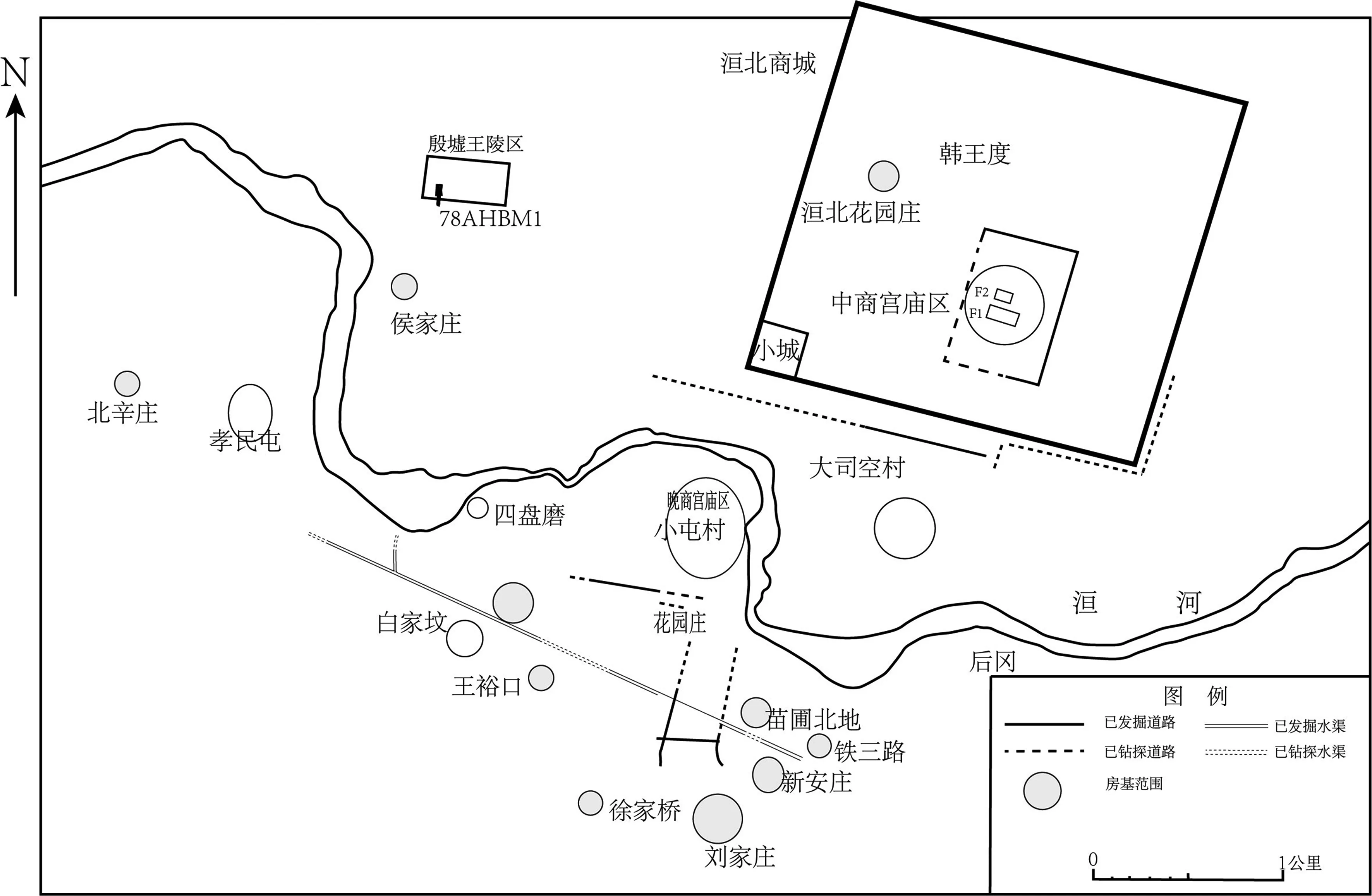

殷墟遗址范围内,除小屯宫殿区外,已经刊布房屋基址材料的至少有上述15处地点,发现的房屋基址总数在300座以上,年代从中商一直延续到晚商(图一)。经统计,包括小屯宫殿基址群在内,共有 118座(组)(1)本文房基命名采用“发现年份”加“地点”加“原报告编号”。保存状况良好、结构相对清晰的房址标本,可以作为进一步深化殷墟房屋基址研究的材料。

图一 殷墟已发现房基地点示意图

二、殷墟房基分类探究

依据房屋建筑与地平面相对高度的不同,殷墟房屋基址有夯土台基式、平地起建式、地穴式三大类。

(一)夯土台基式

指在处理好的地基上夯筑起高大的土台,在土台之上建造房屋的一种建筑形式。发现的这种房屋建筑基址一般面积较大,经常成组出现,其上多分布有成排的柱础。这类基址对应的高台夯土建筑包括台基、屋身、屋顶三部分,能保存下来往往只有部分台基。依据它们的平面布局特征可以分为以下几型:

1.A型,“四合院”基址。即房屋建筑在空间上合围形成院落,共有26座(组)。依据院落结构与进深可以分成3个亚型:

Aa型,平面整体呈“凸”字形封闭的单进院落。主体殿堂位于北部居中位置,两侧廊庑南折围成庭院。属于这一型的有洹北商城一、二号宫殿基址,小屯宫殿区乙十一组、乙二十组基址,共4座。

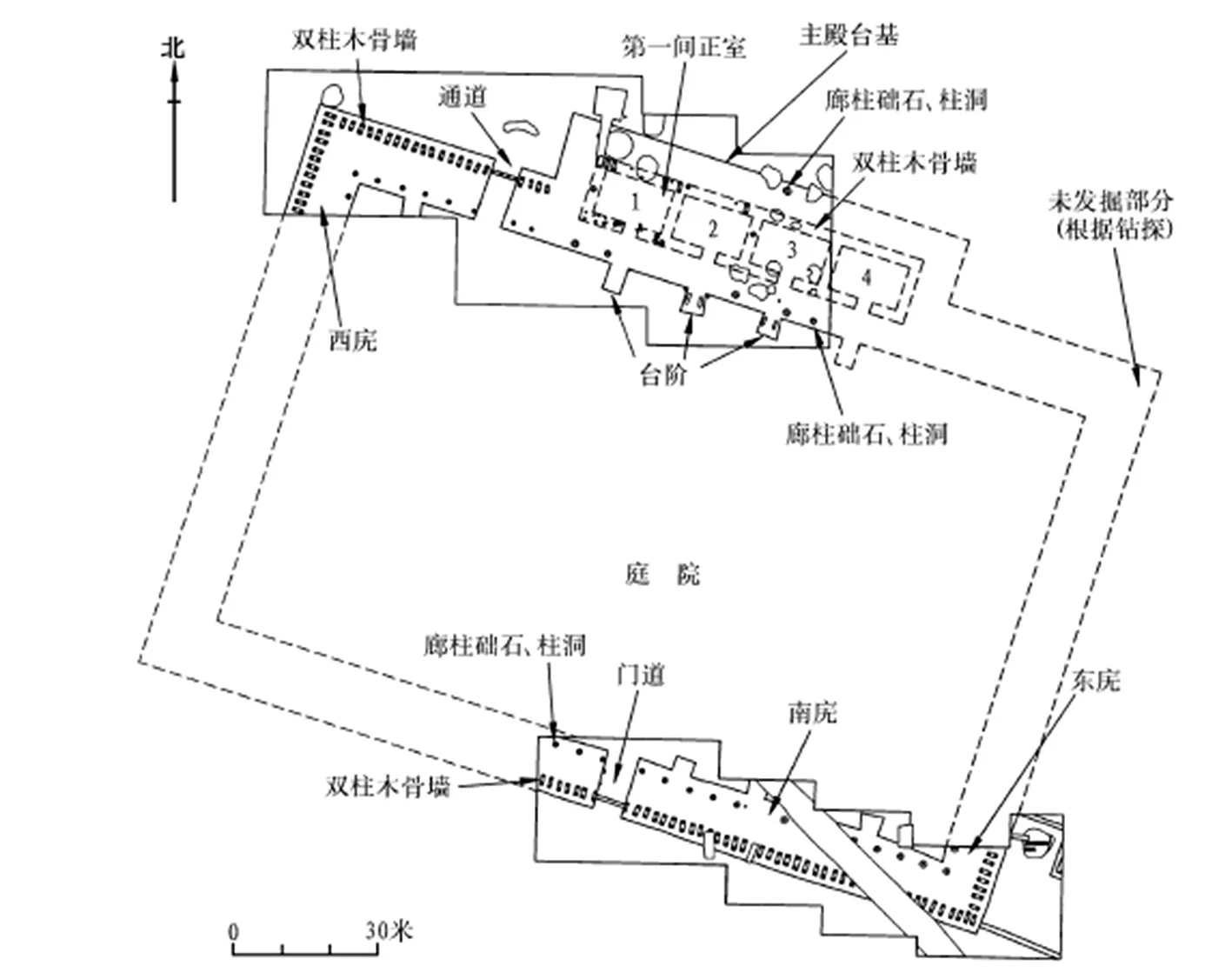

洹北商城二号宫殿基址:

基址方向13度,东西长92米、南北宽61.4~68.5米,总面积约6000平方米。北部由主殿以及两侧耳庑组成,台基面上柱网分布清晰,判断应该有“正室”四间,台基朝向南部庭院一侧有台阶对应室门。主室外围是一周廊柱。耳庑是单面廊结构,其北侧是以双木柱为骨的一面墙,走廊在南侧,面向庭院。局部发掘证明二号基址西、东均为廊庑结构,是主殿耳庑南折后的继续延伸,外侧是双木骨泥墙,庭院一侧为走廊。南庑平面结构与西庑类似,在中部偏东有门道一条。南庑南侧为双木骨泥墙,靠近庭院一侧为廊柱。中部门道与南侧木骨齐排处设门槛(图二)。

图二 洹北商城二号基址[21]

Ab型,“回”字形院落。共有20座(组),分别是:2002徐家桥4、12、13号四合院,2010刘家庄F79,小屯宫殿区丁组基址、小屯宫殿区乙五组基址,2007新安庄四合院建筑(F10~F13、F15),2002徐家桥1、3、5~8、10、15、16号基址。

图三 2010刘家庄F79[22]

2010刘家庄F79:

基址整体呈方形,坐北朝南,方向4度,东西最长约22.5米,南北最宽约20.6米,总面积近450平方米。北部、东部和整个庭院保存较好,西部与西南部受到晚期破坏,面貌不全。基址由北部正殿、东西配殿、南庑、东西两院、中部过廊及排水设施等组成。“回”字形基址上环绕三周柱础石,外侧两周础石应该属于房屋前后墙,最内侧一周为檐柱。房基中部为一条贯穿建筑的过廊,将中部院落分为东西两院。南庑过廊下埋有陶水管,可将东西两院蓄水坑内废水排向基址东南的巨型灰坑。庭院东西长11.5米、南北宽8.5米,院落低于台基约0.4米,地面较平整(图三)。

Ac型,多进院落(两进及以上)。该型基址共发现2处:2004大司空C区建筑群(十二座基址)、D区F48所属建筑群。

2004大司空C区建筑群:

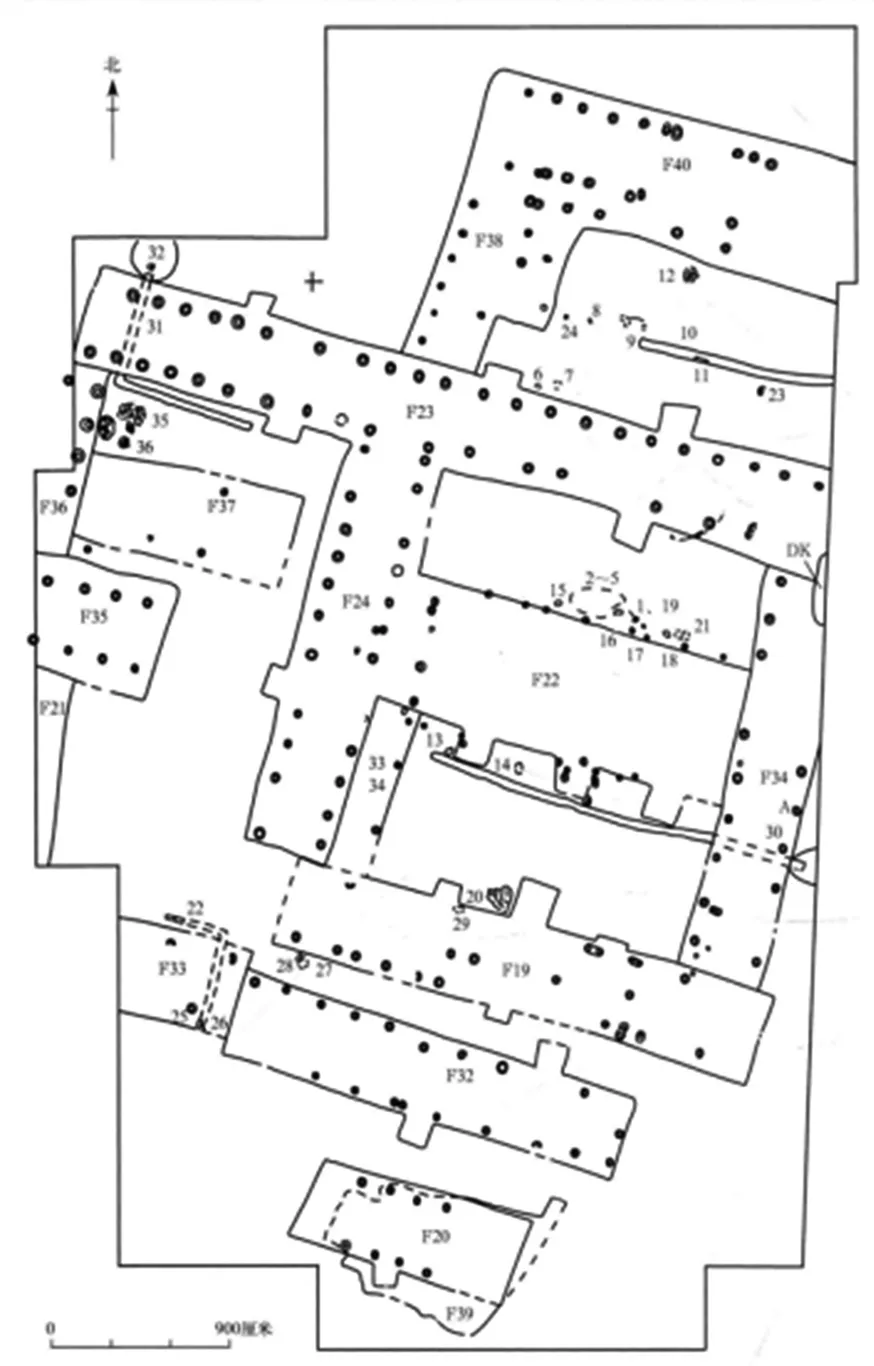

图四 C区建筑群总平面图[23](P20)

在 C区发现的建筑基址除去F37、F39之外,剩余的F19、F20、F21、F22、F23、F24、F32、F33、F34、F35、F36、F38和F40(同一基址两个编号)时代相同、布局规整,这十二座基址组成了多进院落四合院式建筑,根据布局分为东、西两组(图四)。

东组建筑由南向北依次是:F20、F32、F19、F22、F24、F34、F23、F38和F40,构成了C区建筑群东半部以F22为中心、前后六排基址、三进院落的复杂建筑群。西组建筑由F33、F21、F35、F36和F23西半部分组成。东西组建筑之间可以通过F23西段南侧台阶、F24南段西侧台阶以及F19与F32之间通道相互沟通。

2. B型,成组对称基址。该型基址目前能确定的至少有2组。

对称布局是殷墟房屋建筑规划中具有普遍性的特点。“四合院”式基址以外能充分展现对称布局原则的成组夯土基址被归为这一型,标本有小屯宫殿区甲组十二、十三基址,丙组全组基址。

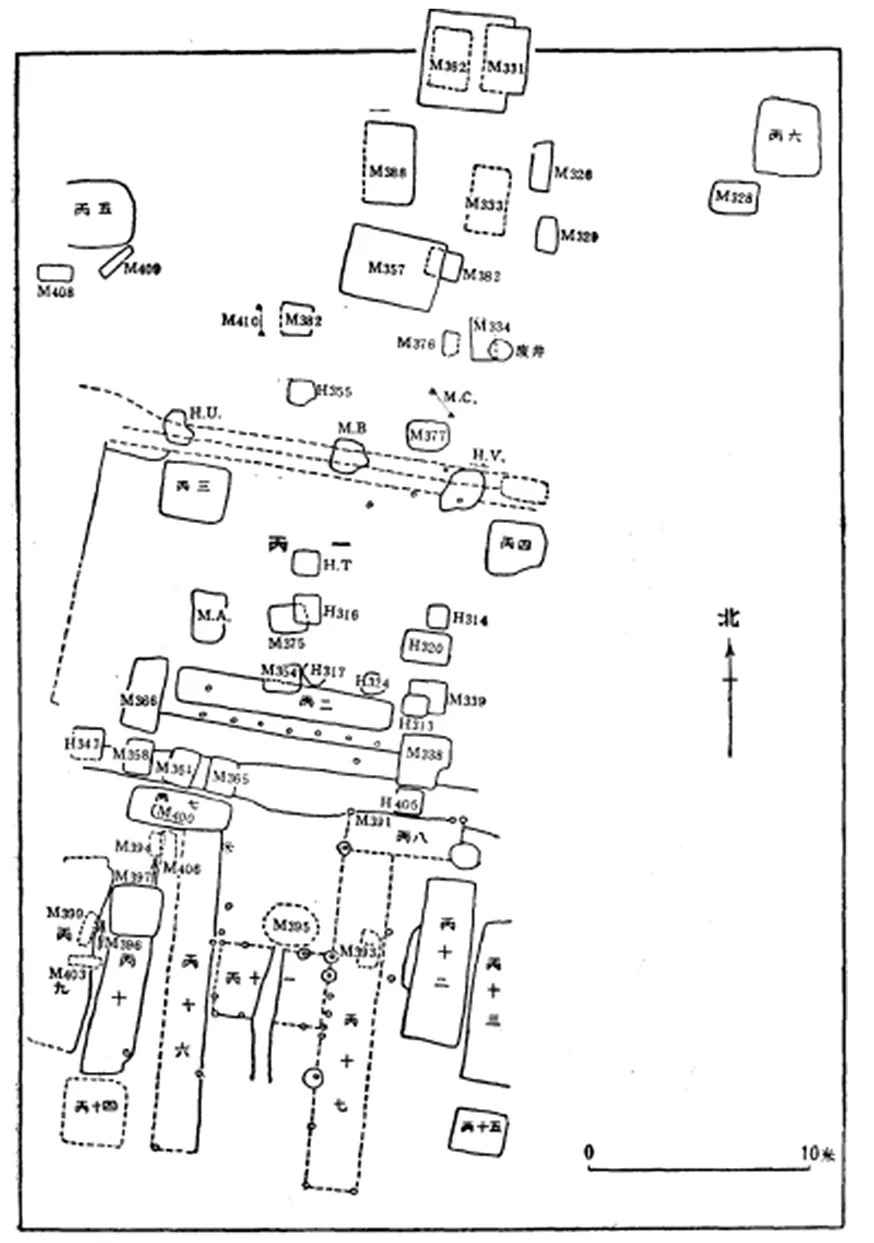

小屯宫殿区丙组基址:

丙组基址坐落在乙组西南,分布范围南北长约50米,东西宽约35米,房基面积均较小。丙组基址共有17座夯土基址,整组基址的最大特点是南北向呈对称布局。丙组基址可分为三区:北区为左右对称的丙五、丙六;中区为丙一及其上的丙二、三、四;南区包括丙七至丙十七共11座基址。结合丙二基址附近有人葬坑与柴灰坑,且丙组基址大都面积狭小,研究者认为这里是祭祀场所的可能性极大。

图五 丙组基址平面图[24](P68)

3.C型,单体基址。共有30座。

考古发掘中所遇到的独立高台式夯土房屋基可以划归此类。单体式建筑可能包含那些受发掘条件限制,仅被部分揭露的成组(前文A、B型)建筑基址。这种“管中窥豹”式发掘常出现在为配合基本建设开展的田野发掘工作中。所以,有计划的整体揭露房屋基址这类大遗存,有利于认清遗迹全貌、深入地展开研究工作。

Ca型,房屋四面空敞无墙体围护,类似于“亭”。该型基址共有4座:1953大司空 F2、F3,1976小屯西北AXTF1,2000花园庄F1,它们均建筑在墓葬之上。另外,还有一些建筑基址(比如小屯宫殿区乙六[25])也被复原为四面无墙体的亭榭式建筑,这些基址多面积狭小且没有墙柱遗迹,复原过程多以推测为主导,暂不纳入本型考察。

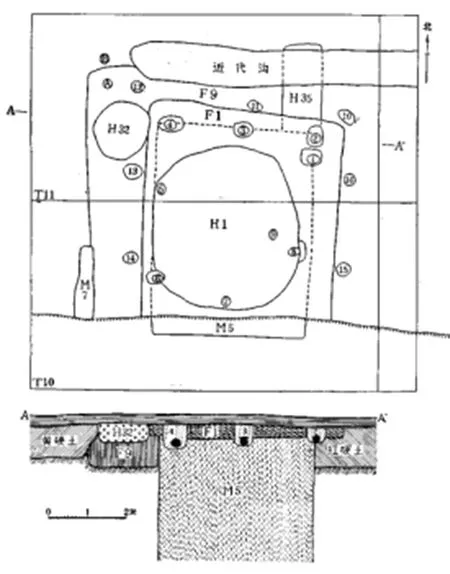

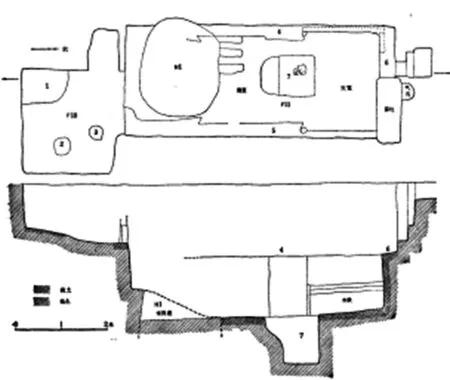

1976小屯西北AXTF1:

图六 妇好墓上AXTF1平剖面图[26]

即叠压妇好的“一号基址”。房基平面为圆角长方形,南北全长约6米,东西宽约5米,东西向布局。基址东边外有路土,可知现存基址面约于当时地面齐平,地上部分基址无存,推测门道可能也朝向东。房基面上有排列整齐的柱洞6个,洞内大多保存白色木柱灰,洞底均有河卵石柱础。房基外侧东、西、北三面皆有成行的夯土柱基,北边3个,东、西两面加上北端的一个也是一行3个,这些可能是擎檐柱的柱基。房基边缘较齐平,当为挖“槽”而建,房基大小不仅与墓口接近,而且恰恰叠压在墓口之上。这座房基是有意识地建筑在墓上,作为祭祀墓主的场所(图六)。

Cb型,四面有墙。该型基址共有26座。依据室内是否发现分间墙体遗迹还可以进一步分类:“单间”房屋,室内没有发现分间墙体遗迹,有22座:小屯宫殿区甲、乙两组内除已纳入前文A、B型以外剩余的约15座基址;1959小屯西地GF201;1976小屯西北AXTF7;小屯西北F29;2004大司空F18、F58;1996徐家桥F1、F2。“多间”房屋,室内存在将房屋分隔成不同空间的墙体遗迹,有4座:2004大司空A区F7、D区F45,2002铁三路APNF2,2006铁三路ATSF10。

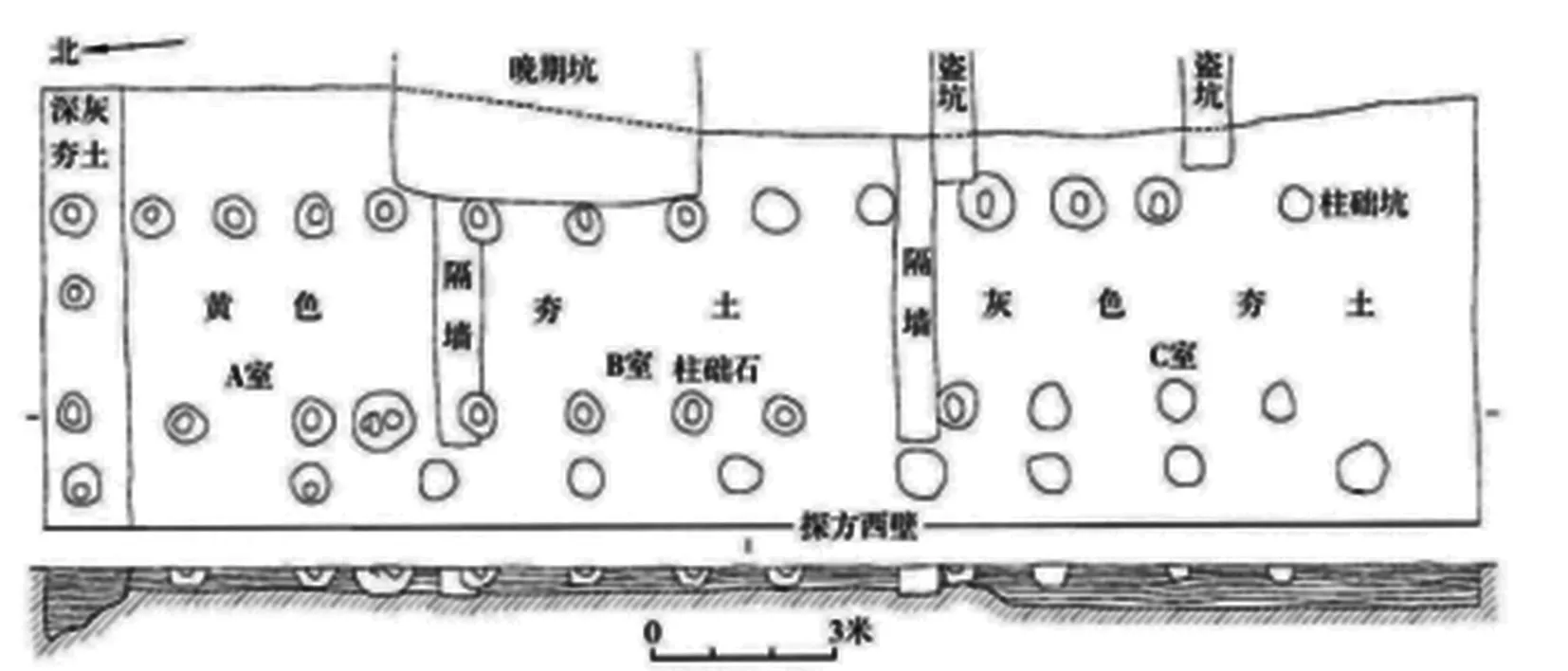

2006铁三路ATSF10:

F10为南北向长条形夯土基址,依据柱网分布判断方向为坐东朝西,南北长23.5米,东西已清理部分宽7米,因为西部廊柱全部暴露,估计总宽度不会超过7.5米。整个夯土基址保留厚度0.2~1.15米。

基址上自东向西共有3排南北向柱洞,分别为建筑后墙、前墙和廊柱。整座基址之上共发现3道东西向隔墙基槽,估计最南端应该也有1道承重墙。该基址共有3间,自北向南编号A、B、C。最北端承重墙宽达1.4米,墙体内有柱础4个,并向西延伸封堵走廊,南端承重墙应该具有同样结构。中间2道分隔墙则较窄,不延伸至走廊。F10可复原为坐落在台基之上、坐东朝西、面阔3间、前有廊、堂前设三阶的样式(图七)。

(二)平地起建式

指那类直接修建在处理好的地基上,室内地面与地平面基本在同一水平高度的房屋建筑。可以分两型:

1.A型,以夯土墙为房屋主体支撑,未见木骨立柱。属于这一型的基址有:1959苗圃F4、VF6,1998洹北花F1、F2,2004大司空F57、F30,共计6座。

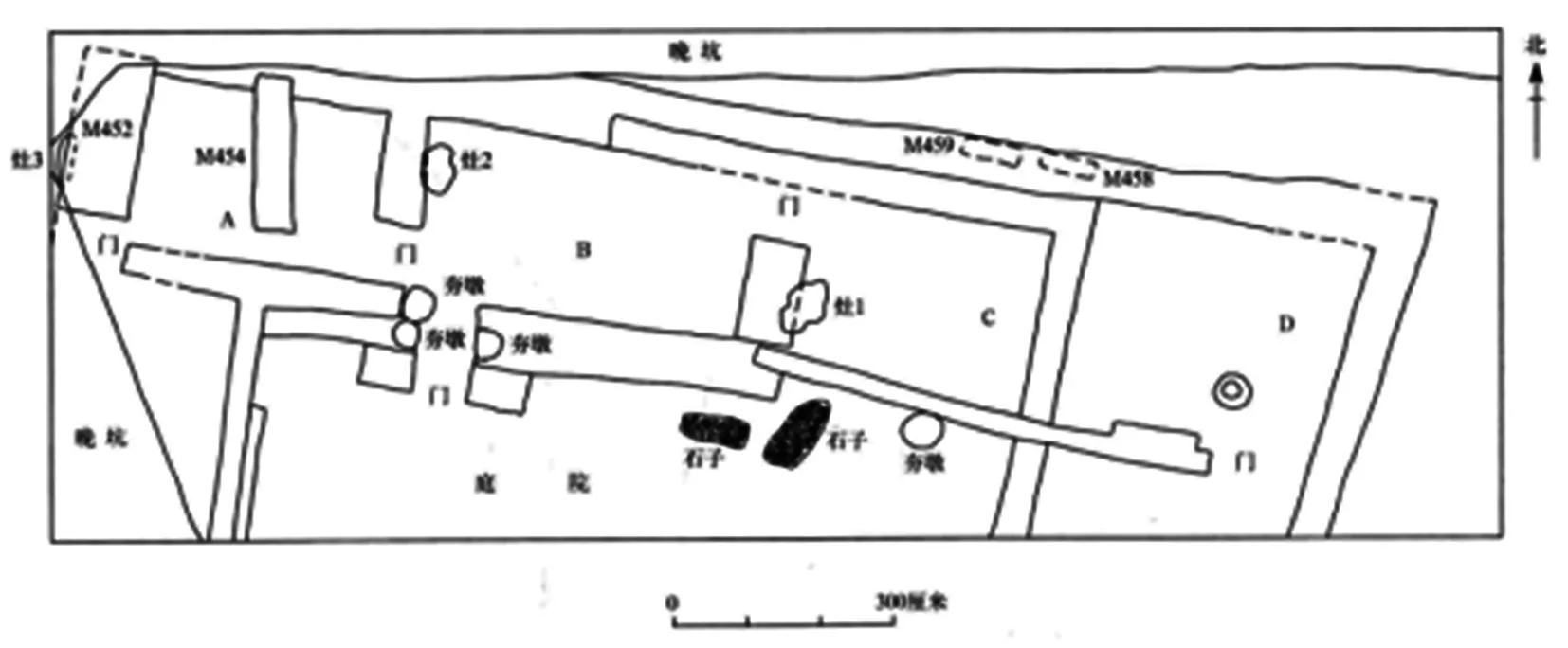

2004大司空B区F57:

房址南部进入发掘区外,只对房址的北部进行了清理。F57保留了基础部分,四周和开间均为夯土起墙,但仅保留墙槽部分。墙槽宽窄不一,北墙槽、南墙槽西部与西厢房东墙均出现双槽,解剖证明双墙槽为房屋后期修补所致。已发掘房屋东西长18.4米,南北7.1米,面积超过130平米。

图七 2006铁三路ATSF10平、剖面图[20]

图八 2004大司空F57平面图[23](P14)

已清理部分平面呈“回”形,北排为主屋,东西两侧应是厢房,中间有庭院。北排自西向东共四开间,分别命名为A、B、C与D。北房与东西厢房之中为庭院,庭院东西长10.3米,南北宽不少于3.1米。院内踩踏面不明显,院内东北部有两处石子铺面。北墙槽内有瓮棺葬M459、M458,夯土内有M30,它们应该都属于房屋的奠基遗存。

2.B型,棚屋式建筑基址,原建筑不筑围墙。标本有1959苗圃北F17、2001孝民屯AGF6。

(三)地穴式

直接在地面掏挖土坑作为室内空间,以坑底、壁作为房屋地面与墙壁的建筑形式。共15座。依据地穴的深浅分为两型。

1.A型,浅地穴式(现存地穴部分深度在2米以内)。共12座,依据地穴平面形状分为三个亚型:Aa、Ab、Ac。

Aa型,方形或长方形。共9座,基址包括:2003孝民屯F71、F117、F21、F102,共有4座(发现总数超过90座,此4座资料详细)。1975小屯村北AXTF10、1959北辛庄CNH3、1955花园庄F2、1959苗圃北IVF1、2014大司空F4。

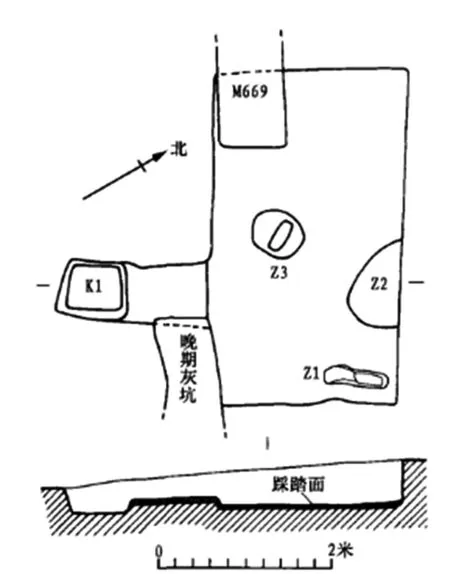

2003孝民屯F71:

为单间式房址,由主体房间和门道两部分组成。主体房间面积约7.49平方米,门道面积约1.12平米。

主室地面上踩踏面直接生成于生土之上,呈褐色,质地坚硬。房间内发现3座灶。(图九)门道与南壁相接,位置偏东侧,平面呈长方形。门道地面经过长期踩踏而坚实。门道最南端为一浅坑K1,打破踩踏面,平面呈圆角长方形,坑壁内收成平底。

图九 2003孝民屯F71平剖面图[27]

Ab型,圆形或椭圆形。有2座:1995刘家庄F1、F2。[28]

Ac型,不规则形。有1座:2004大司空F16。[23](P10)

2.B型,深地穴式(现存地穴部分深度超过2米)。共4座,1975小屯村北AXTF11、1959小屯西GH405、GH213及1958大司空H410,依据地面与墙壁是否经过烧结以及防潮可做进一步区分。

1975小屯村北AXTF11:

F11打破F10,东西宽度与F10相当,具体为2.5米,南北长5.95米,上口呈长方形。自口向下1.6米处,室内西、北、东三面皆出类似于“二层台”的烧土台面,台面再向下约1.3米到房屋居住面,由上口至底部总深2.9米。

该基址很有可能存在一个改建的过程。原先的居住面即为烧土台所在平面,当时北部可能作为出入门道而设置台阶。后来为了加高房屋高度,预先留好四壁烧土台宽度,将中部继续下挖至现在的居住面。北部的台阶悬在半空,而改用南部门道。另外,基址北部东边,挖有略微倾斜的方形槽,应该为通风孔,兼有采光的作用。房内出土有大量圆锥形石料、长方形磨石残块和少量玉、石雕刻品、原始瓷片等遗物。其性质可能是为王室加工玉石制品的作坊,时代大致为帝乙、帝辛时期(图十)。

图十 1975小屯村北F10、F11平剖面图[29]

三、殷墟房基功能探究

(一)王室宗庙、朝寝

小屯宫庙区的确定是因为其优越的地理位置,并且于所在区域发现了大量高规格建筑、祭祀遗存以及十数万片占卜王事的甲骨刻辞。对于宫庙区的具体界限,殷墟考古工作者普遍认为由一条经钻探而得的壕沟承担。[30]它北接洹水、过小屯村西,南北长达800米、宽7~12米、深3~10米,在花园庄西南角向东折,又通向洹河,洹河与壕沟恰好形成长方形封闭区域。虽然最近有学者提出所谓围壕实际是沿宫殿宗庙区西、南两侧断续分布的陂池。[31]洹北商城有外郭城和宫城,[32]王室分布区域相比小屯殷墟就明确得多。

这里要谈谈甲乙丙丁四组小屯宫殿建筑基址性质与上文所分基址类型之间的对应关系,首先对建筑性质的判定作以下回顾。

甲组基址为商王寝宫。最早提出这种见解的是石璋如先生,他在整理研究小屯建筑材料后认为“甲组基址可能是住人的,乙组基址可能是宗庙所在,丙组基址可能是祭祀的场所”,甲组基址“看不出有宗教意味的痕迹”。[33]通过基址形制、规模进一步考察甲四、甲十一、甲十二、甲十三等可能是“寝殿”和飨宴之所,而甲一、甲三、甲五、甲十五属于附属建筑。大多数学者都同意以上说法。[34]唐际根先生根据甲四基址东侧灰坑出土洹北期陶器,判断至少甲组基址中有大部分不是殷墟期建筑,这些房屋遗存属于洹北商城外围的一个居民点。[35]此外,杨鸿勋先生则不认为小屯殷墟足以作为晚商王都,只不过是一处苑囿离宫,从根本上否定了寝宫说。[36]

乙组基址大部分为朝,部分为神祖所在之宗庙。董作宾、石璋如、朱凤瀚等先生认为乙一基址是一座宗庙建筑,[37]宋镇豪先生提出乙一建筑当年发挥为建筑群定位正方向的作用,杜金鹏先生从其说,认为这大概就是“方位台”。[38]乙五基址附近有铸铜作坊遗迹,陈志达先生认为“乙五基址大概是一处铸铜场所;乙七、乙八等大型基址可能是宗庙;乙四、乙六、乙十四、乙十七等小型建筑可能是住人的”。[24]杜金鹏先生指出铸铜遗迹与乙五组基址尚不能解决共时问题,不同意定其性质为铸铜作坊,而根据乙五组基址具有的“四合院”特征,主张它是一座具有完整建筑单元的属于“朝”的建筑。[4](P150)乙七基址作为宗庙建筑已经成为学界共识。[39]由乙八、乙九、乙十三座基址组成的乙八组基址,学者们多依据附近存在的大量祭祀坑认为它是祭祀列祖列宗的宗庙。[40]杜金鹏先生研究发现,乙组基址由3座四合院式基址组成。最北院落是乙五组基址,中间一座院落以乙十一为主殿,最南边一座以乙二十基址为主殿。四合院形式基址是殷墟宫殿建筑的主体形式,这3座院落都作为商王理政的处所,并以“中、外”朝加以区分。乙五组基址作为商王处理政务场所——朝,那么夹在乙五组四合院与乙十一组四合院之间、南北向狭长的乙八组基址很有可能是中央官署建筑,并通过考察历代中央官署位置进行论证。[4](P204-209)

丙组基址为社。古代社指土地神,也用来称呼祭祀土地神的场所。有学者指出,卜辞“祭土即祭社”,[41]祭社的目的在于“崇雨宁风”。祭社目的多样,包括求雨、止雨、宁风、祈求丰收等。祭社方法主要有燎、侑、卯、伐等。具体祭祀设施有坛,它是露天的,可容燃柴燎牲;墠大于坛,或高于地表或“除地为墠”。[42]

丁组基址为宗庙。上世纪八九十年代主持发掘丁组基址的郑振香先生认为丁组基址为宗庙。[43]唐际根先生认为有可能是宫殿。[44]杜金鹏先生同意郑先生结论,并分别从方位关系、祭祀遗存、建筑形制三方面进行了论证。[4](P392-396)

综合上述分析与前文基址类型划分结果,夯土台基Aa型“凸”字形封闭单进院落为朝,洹北商城一、二号基址性质也可能如此。夯土台基Cb型单体建筑是商王寝宫,与宫庙区以外同类型基址相比明显体量要大,甲十一基址面积达到470平方米。夯土台基B型,成组对称建筑,由多座单体基址在空间上布局而成,在甲组寝宫、乙组官署建筑中都有发现,这类建筑占地面积广,以恢弘气派凸显高等级。丁组基址属于夯土台基Ab型,由多座独立基址组成“回”字形四合院。

(二)邑聚内房址

父权制大家族组成商代社会的基本细胞,商王既是自己王族的族长,又是各大家族的总族长。那时的阶级关系比较简单,除了少量贵族统治者和主要通过战争手段掠夺的奴隶外,最广大阶层是“众人”。“众人”是商代贵族对本族群众的称呼,甲骨卜辞反映了他们承担着农业、手工业、渔猎等生产部门的主要劳动,还负有战争与守土的职责。[45]大家族确实有养私家奴隶的传统,他们为族长的私事而效命,甚至成为族长的私人武装。[46]但就社会结构整体而言,与马克思主义史学概念所讲的奴隶社会有所不同。

殷墟时期采用族邑模式,“殷墟大邑商内的各个族邑,是相对独立的聚落单元,每个族邑都有一定的势力范围……考古发掘表明,殷墟族邑(包括王族城邑)都是居住区、生产区和墓地的综合体,即殷人生前聚族在邑内生活生产,死后同样合族葬于邑区范围内”。[47]宫庙区之外发现的房屋建筑遗存有的可能属于同一个族邑,距离相隔较远的应分属不同族邑。殷都族邑数量与相互边界划分是考古学与历史学研究的难题,但这不影响我们概括性的讨论族邑内房屋居址的情况。洹北商城外城以里、宫城之外为族邑分布区,已经发掘地点有洹北花园庄、韩王度等地;晚商分布于邑族范围的遗址点有大司空东、苗圃、刘家庄北、徐家桥北、四盘磨、孝民屯、北辛庄南、白家坟以东黑水河路遗址等。以上地点发现的高等级夯土台基建筑,有“回”字形四合院Ab型、多进Ac型“四合院”。夯土台基Cb型单体基址分布较为普遍,面积一般在百平米以下。这些建筑可能是当地族长居址或族宗庙,也可能是族邑内部举行活动的公共场所。

观察这些房屋基址,明显发现它们受到宫庙区内、代表建筑最高等级的各类型“四合院”建筑形式的影响,并且在殷墟期晚段发展出了新的“四合院”类型:多进的Ac型、Ab型。与宫庙区“四合院”相比,族邑内院落虽可以做到外形相似,但建筑规模相去甚远。洹北商城宫殿区一、二号基址分别为1.6万与6000平方米;小屯宫庙区乙十一组、乙二十组院落复原后均超过1万平米;最小的丁组四合院也要超过5000平方米。再来看看族邑内四合院基址:2004年大司空C区多进院落建筑群占地约2000平米,2007新安庄四合院基址总面积约600平米;2002年在徐家桥村北发现的近20座四合院面积在400~600平米之间;2010刘家庄F79总面积近450平米(建筑面积统计均包括院落)。

一部分Cb型单体夯土房屋与平地起建A型夯土墙房屋,应该是作为族内小贵族或平民的居址。殷墟期前段,还有浅地穴式基址具备最基本的生活设施,作为较低社会等级或特殊人群的居所。

(三)手工业相关房址

殷墟手工业主要包括青铜铸造、骨器制造、陶器制造和玉石器磨制四种。目前发现较大的铸铜遗址有三处:孝民屯铸铜遗址、苗圃北地铸铜遗址、小屯东北地铸铜遗址。此外,小屯西北地、小屯南地、大司空南地等遗址也有少量陶范发现。[48]目前可以确认的三处规模较大的制骨作坊分别是北辛庄、大司空、铁三路。[49]刘家庄北地经过发掘,确认存在大型制陶作坊遗址。[50]殷墟尚未发现雕琢玉器的作坊遗址,不过1975在小屯北地发掘的两处地穴式基址内有大量半成品石器、少量玉石雕刻品以及磨石,可能是磨制场所。[24](P356)

1.铸铜作坊相关房屋类型:

(1)平地起建A型,夯土墙、多套间基址(1959苗圃北地VF6);

(2) 平地起建B型,棚屋式建筑基址(1959苗圃北F17、2001孝民屯AGF6);

(3)地穴式Aa型,浅地穴、方形、一些保留有生活设施发现(2003孝民屯F71、F117、F21、F102,1959苗圃北IVF1);(2)殷墟孝民屯考古队:《河南安阳市孝民屯商代房址2003-2004年发掘简报》,《考古》2007年第1期;唐际根、荆志淳:《安阳的“商邑”与“大邑商”》,《考古》2009年第9期。发掘报告认为这批地穴式房屋为“村落”中地位较低人群的生活居所,唐际根等认为它们应该与附近铸铜作坊有关。本文倾向后者,这批基址可能作为铸铜者生活居址。

2.制骨作坊相关房屋类型:

(1)地穴式Aa型,浅地穴、方形、无生活设施发现(1959北辛庄CNH3);

(2)地穴式B型,深地穴、地面与墙壁没有经过烧结处理,未见防潮设施(1958大司空H410)。

3.玉石器磨制场所:

(1)地穴式Aa型,浅地穴、方形、无生活设施发现(1975小屯村北AXTF10);

(2)地穴式Ba型,深地穴、地面与墙壁经过烧结处理,有嵌木炭法防潮设施(1975小屯村北AXTF11)。

殷墟所见各类与手工业作坊相关房屋基址,都是平地起建和地穴式的,这类建筑形式与劳动者辛勤务实的特点相合,他们不需要高大体面的房屋来显示自已的身份。不仅各族的专业手工业者使用地穴式的房屋,商王室的工匠同样使用这种地穴房屋形式。如小屯区宫庙区范围内的玉石器磨制场所1975小屯村北AXTF10、11很可能直接为王室服务,但仍多用地穴式的建筑。殷墟手工业作坊的建筑形式,很有可能已经形成一种传统。

(四)墓上建筑

前文类型划分中,夯土台基Ca型均建筑在墓葬之上,基址面积正好覆盖墓口。该型基址比较确定的共有4座:1953大司空 F2、F3,1976小屯西北AXTF1,2000花园庄F1。这些基址可以复原为房屋四面空敞无墙体围护、类似于“亭”的形式。就发掘现场基址位置来看,确实存在墓葬之上建筑房屋的情况,但更为重要的是,这可能反映了一种墓地宗祭制度。[51]

四、 结语

在开展房基材料梳理、分类探讨之外,更应当注意提取房基本身具有的能够反映当时社会面貌的信息,上文将王族、贵族、平民以及手工业者同他们的居所进行联结对应,进行了一些初步的探索。

此外,由族邑内部不同类房基遗存混合分布,我们还可以得出族邑内部不同分工、不同阶层的殷人混合居住的结论。小屯宫殿区存在集中连片的高等级宫殿基址,同时在小屯村北还发现有玉石器磨制作坊,在小屯村西北地发现有中小规模夯土基址;大司空东南地发现有高规格的多进院落夯土基址,可能为族长等贵族所使用,但在这一区域更多分布的是属于平民的中小型夯土基址,兼有半地穴式房址发现,其使用者一般认为社会地位较低;刘家庄北地发现有保存较好的“回”字形高等级院落基址,同时,这里经发掘确认存在大规模制陶作坊,发现有圆形半地穴房址等等。建筑规格能直接反映使用者身份阶层的不同,以上是从现有材料出发得出有关殷墟族邑模式的一些认识。

以房基作为考察殷商社会的切入点,可以进一步深化对晚商社会与殷都布局的了解,期待本文能为相关研究的深入起到抛砖引玉的作用。