基于SATCC的赞比亚市政道路车辙形成机理研究

2020-08-09王小丽

程 伟,王小丽

(1.浙江交工集团股份有限公司设计院分公司,浙江 杭州 310001;2.浙江沪杭甬高速公路股份有限公司,浙江 杭州 310020)

1 概述

赞比亚位于南部非洲高原的中部,属于内陆高原国家,热带草原型气候,湿度较低。近年来,赞比亚交通行业基础设施建设实现了快速的发展,同时汽车保有量逐年提升。其国内现行规范以SATCC为通行规范标准体系,包括TRH系列规范均在南部非洲标准委员会编制规范体系内施行。但由于SATCC规范大多在1998年前后颁布,至今已有20年之久,且中途未曾修订或改版。20年来,整个南部非洲经济社会均在快速发展,道路交通量持续上升,工业的发展带动重载交通也在增长,工程建设的范围不断扩大,地形地质情况均趋于复杂。在赞比亚的公路项目设计中,很多工程依据SATCC设计会出现与现实交通条件下的需求不能完全匹配的情况。同时,在现有道路修复中,并未进行系统性的调查及总结,包括典型的路面车辙、开裂等病害。

2 车辙路段调查及类型分析

2.1 车辙路段调查

(1)路段类型。根据对卢萨卡市区某主干路的调查,通车1年后出现车辙路段的全线排查及统计,发现出现车辙路段主要集中在长上坡路段及红绿灯交叉路口路段。①长大纵坡路段:K3+350~K3+725段纵坡为4.66%,K3+725~K4+010段纵坡为6.05%,车行方向为上坡,车辙深度最大为23mm,内侧车道较外侧车道车辙明显;K4+380~K4+730(右幅)段纵坡为6.18%,车行方向为上坡,车辙深度最大为15mm,车辙现象基本处于外侧车道。②信号灯交叉路口:此处车辙发生于某商场出入口红绿灯交叉路口处,调查发现,车辙主要区域位于红绿灯前后50m范围内,且右幅(近商场出入口)车辙现象较为明显,车辙深度最大为36mm。

(2)路段交通量调查。通过对路段7d车流量调查及统计发现,所选取路段交通组成以货车等大型车辆为主,小车车流量只占总车流量的约1/3,货车占比超过总车流量的一半,且依据赞比亚政府2007年28号颁布法令《公路车辆最大荷载规定》,部分货车存在超载现象。以13:00~15:00高温时段为例,四轴及以上的重型货车每小时通行量达50辆以上。

(3)路段气温状况调查。根据对路段所在区域实测,路段所在区域的年平均温度为22~25℃,炎热季日平均高温最高达31℃。根据现场调查,14:00左右路表观测温度均为57℃左右,最高气温超过60℃。

(4)调查结果分析。根据现场取芯及数据整理后得出车辙路段的车辙深度。经调查,路段出现的车辙主要发生在长上坡处,上行一幅。车辙出现的起终点与路段起坡段刚好对应,且随着坡度变大,车辙深度越来越严重,至坡顶处坡度渐缓,车辙深度逐渐减小。

2.2 路面结构设计方案及使用材料调查

调查路段道路等级为C10,根据SATCC规范要求,路面结构设计采用的方案为4cm AC-13C细粒式沥青混凝土上面层+4cm AC-16C中粒式沥青混凝土下面层+15cm级配碎石基层+30cm水稳土底基层[15cm(3~5MPa)+15cm(1.5~3MPa)],同时在路床与路面结构之间设置15cm选择层。

2.3 车辙类型分析及判定

《公路技术状况评定》(JTG H20—2007)中车辙的定义为轮迹处深度大于10mm的纵向带状凹槽(辙槽)[1]。国际上将沥青路面的车辙分为结构性车辙、失稳性车辙及磨耗性车辙3种类型。

调查路段沥青路面底基层属于半刚性,强度高、板体性好;基层采用级配碎石,根据SATCC规范要求,级配碎石层压实度为102%,根据施工质量过程控制检测结果,均满足施工技术规范及设计要求[2]。在现场钻芯复测过程中,通过坑洞深度和车辙变形量的比对分析,基层及基层以下的变形极小。再根据现场对车辙出现的部位钻孔取芯,通过芯样截面观察,路面变形主要发生在沥青面层。

此外,发现车辙处路面出现不同程度的波浪,波谷处沥青厚度较小,波峰处沥青推挤隆起,厚度较大,沥青混合料发生了侧向流动变形。上述各项因素表明,该车辙属于沥青混合料的失稳性车辙。

3 车辙形成机理

3.1 路面结构组合

在SATCC规范下,南部非洲区域的主要路面结构形式均为柔性路面结构,与国内的半刚性基层不同,那里的基层多采用柔性基层(如级配碎石)。这类路面在路面交通量不大,且不存在超载现象时,可以显著降低建设成本。但随着交通量及超重载交通量的快速增长,这类路面结构组合的先天性的缺陷逐渐凸显,但受制于整体投资规模及建设成本,很难在短期内改变,包括赞比亚在内的南部非洲多数国家,均是如此。

3.2 长上坡路段

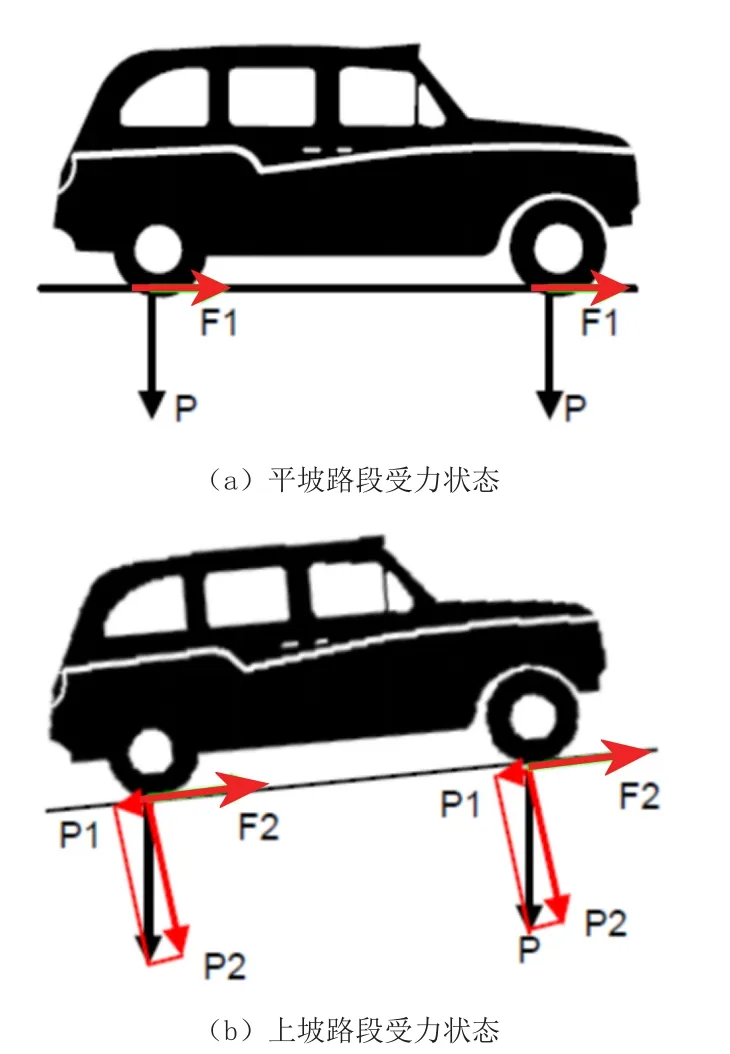

(1)受力变化。在长上坡路段,车辆的动力输出结构造成其上坡过程包括冲破、减速、再加速3个阶段。在此过程中,道路的路面结构所受摩擦力趋于复杂,导致沥青路面的结构受力情况发生很大变化,且由于车速的降低会直接提高对道路的剪应力,整体对道路的损伤直接增强。不同路段汽车受力原理图如图1所示。在上坡路段,最大剪应力随之增加,且坡度越大,增加幅度越快。3%、5%和7%的坡度路段的沥青层承受的剪应力比一般的平坡路段分别增加5.9%、11.7%和18.3%,最大剪应力的分布逐渐向路面表面移动;水平分力分别增加0.8kN、1.2kN、1.7kN。在不同的车速条件下,各面层剪应力随着车速的变慢而增大,在车速由40km/h降至20km/h时,各结构层剪应力有明显增大的趋势,在3%左右的坡度时,车速从上坡至坡中某点急剧下降,之后基本保持低速行驶[3]。因此,受长大坡度、低车速等影响,长上坡路段相对于平坡路段结构层产生的剪切应力更大,且作用力持续时间加长,从而造成相同交通荷载、气候环境条件下,路面更易出现车辙问题。

图1 不同路段汽车受力原理图

(2)长上坡引起的车速降低。调查路段重载车辆较多,上坡时速度显著下降,路段纵坡超过4.66%,最大纵坡达到6.05%,部分重车在上坡时行驶速度降到10~20km/h,只有正常行驶速度的1/6~1/3。随着行驶速度降低,路面受力模式发生改变,表现为荷载作用时间变长、水平作用力加大,从而导致沥青路面出现车辙。

3.3 交叉口路段

赞比亚等非洲国家由于交通量较低、电力不稳定等因素,极少设置信号灯控制。相比设置信号灯,交叉口更易形成交叉口范围内拥堵,同时车辆启动和制动会更为频繁,造成了整体的车速较慢,这也间接增加了交叉口路段沥青路面的水平推移变形,从而导致车辙。

3.4 重载与高温等外部因素

《浙江省山区高速公路长上坡路段抗车辙沥青路面应用技术研究》中曾对长山坡路段的重载及高温进行了多项试验,得出如下结论:当外界温度不变时,汽车对道路的荷载从0.7MPa持续增至0.8MPa时,其动稳定度将会下降,变形会增加;如果控制受力条件不变,在对温度进行测试中,温度增加5℃,则沥青的动稳定度将减少达59.6%,总变形量也增加1倍之多;在温度和所受荷载同时增加的情况下,不论是动稳定度还是总变形量均会产生更大幅度的增加[4-5]。

4 结束语

基于以上分析,在设计中需要针对此类特殊路段进行特殊设计,针对后期所出现的车辙特点,主要从以下几个方面进行车辙的改善。

(1)配合比优化:拟采用偏粗的矿料级配,以提高沥青混合料抗车辙能力,参照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2017)中的“施工质量管理与检查验收”设置级配允许波动范围控制级配的变异性。

(2)采用改性沥青面层或在沥青用料中掺入高模量剂以提高路面的抗车辙能力。

(3)加厚面层设计,同时在后期运营中加强交通管制,限制重载车数量。

(4)对特殊路段提高动稳定度技术指标,以提高沥青混合料的高温稳定性;加强高温天气观测,在高温时段对特殊路段沥青路面进行洒水降温,减少车辙病害的产生。