有效整合教学素材 培养学科核心素养

2020-08-07钟仁梅

钟仁梅

摘 要:教师的教学是建立在学生已有的认知基础之上,通过对化学学科核心知识和核心理念的学习来展开教学活动,实现化学知识的内化,促进学生核心素养的发展。化学核心知识和核心观念的形成应让学生在化学课堂中分步骤、分阶段完成。教师在创设的真实情境中将化学知识的学习与应用相关联,有效整合教学素材,让学生从一个全新的角度再认识化学,真正实现“教、学、评”的一体化。

关键词:有效整合;教学素材;核心素养

一、问题的提出

《普通高中化学课程标准》明确提出,教师在化学教学与评价过程中应围绕“发展学生化学学科核心素养”这一主旨,创设主题情境,优化教学过程,激发学生的学习潜能,提高教学效率,开展“素养为本”的教学,倡导“教、学、评”一体化的综合评价方式。教师的教学是建立在学生已有的认知基础之上,通过对化学学科核心知识和核心理念的学习来展开教学活动,将化学知识内化,促进学生核心素养的发展。与传统教学比较,教学的目标也从学生获取知识这一终态目标转化为学生从教师的教学过程中逐步获取知识这一过程目标。化学核心知识和核心观念的形成应让学生在化学课堂中分步骤、分阶段完成。

生活中对于SO2的了解主要基于三个方面,一是酸雨,二是空气质量日报里面的“首要污染物”,三是新闻视频中出现的用SO2熏白的馒头、白木耳、黄花菜等。留在人们心中的这些“疤”往往会干扰人们的正常判断,于是,当SO2堂而皇之“出现”在红酒中时,有些人会“谈硫色变”。殊不知,SO2有其独特的作用,在生产生活中扮演着我们熟悉或不熟悉的功与过。就我们日常生活中听到的一些关于食品问题、空气质量问题、水污染等问题的报道,也不能片面地认定“都是化学惹的祸”,化学既是“恶魔”也是“天使”,它的好与坏取决于人类是否正确、合理地使用,教师应指导学生客观地去分析辨认。基于人们对化学的一些误解,教师在教学中应把物质性质的学习渗入生产、生活中,在创设的真实情境中将化学知识的学习与知识的应用相关联,有效整合教学素材,让学生从一个全新的角度再认识化学,建立“化学本身没有问题,化学是用来帮助我们解决问题”的观点,真正实现“教、学、评”的一体化。

二、设计思路

在学习二氧化硫的性质以前,学生已经掌握了氧化还原反应和离子反应等基本概念和理论,知道并能运用研究物质性质的三维分析法(从物质的分类角度、氧化还原角度及物质的特性三个角度去分析),具备了一定的实验探究能力及小组协作精神。基于学生的生活常识、已建构的物质性质的学习方法及思维发展水平进行了本节课的教学定位:通过实验室模拟酸雨的形成,从认识角度将微观的SO2与宏观的酸雨相结合,使SO2性质的探究在真实情境中开展;通过对酸雨成分的探讨,从变化的观点认识酸雨pH减小的合理性;学生通过参与实验方案的设计,并在实验过程中发现问题,从而优化完善方案,这些体验可以培养学生的科学探究能力及逻辑推理能力;通过探讨酸雨的防治问题,能增强学生的环保意識和社会责任感;通过知识迁移到实际问题中的应用,培养学生的科学态度和哲学思辨思维能力;通过设置分层问题,可以扩大学生的学习空间,满足不同学生的发展需求。

本节课拟采用明、暗两条线相结合的方式授课,明线是探讨酸雨的形成、成分、防治及SO2的应用,暗线是探索SO2的性质及如何定性、定量检测SO2。其教学思路如图1所示。

三、教学过程

[教学环节1] 模拟酸雨的生成

引课:以对比图片的形式展示酸雨的危害,引出本节课的素材话题“硫酸型酸雨”。

师:怎样将SO2气体溶于水?

生:向水中通入新制备的SO2气体;将装满SO2气体的试管倒置于水槽中,并持续摇晃试管;先将SO2收集在矿泉水瓶里,再加水并盖紧瓶盖震荡等。

师:评价学生的方案,给出SO2的溶解性资料1∶40,引导学生设计一个简易喷泉实验装置(图2),模拟酸雨的生成。

模拟酸雨的生成:向大试管里事先收集满SO2,带橡皮塞的胶头滴管事先吸满水,再塞紧大试管,倒插入大烧杯中,将胶头滴管中的水挤入大试管中,同时拔掉胶头滴管的胶塞,马上就看见喷泉。

生:观察现象,得出结论:SO2易溶于水。

师:SO2的水溶液为什么称为“酸雨”?

生:设计实验,检验模拟酸雨的酸性。

(学生会考虑使用酸碱指示剂法或pH试纸法,教师对pH试纸的使用方法进行指导)

师:“酸雨”是指pH<5.6的雨水,正常雨水呈酸性是因为溶有CO2的缘故。SO2是仅仅溶于水中还是与水发生了反应呢?

生:从物质组成上来说,SO2属于酸性氧化物,性质应该类似于CO2,具有酸性氧化物的通性,与水、碱、碱性氧化物都能发生反应。

设计意图:通过实验室模拟酸雨的生成,让看似遥远的情境转移到可操作的实验室里;通过对SO2喷泉实验的观察,感知SO2的溶解性;通过自行检测酸雨的酸度,强化了学生的实验基本操作能力;通过SO2、CO2的性质类比,使学生认识到在化学学习中,“类比”是探寻物质性质的一种重要的学习方法。

[教学环节2] 探究酸雨的成分

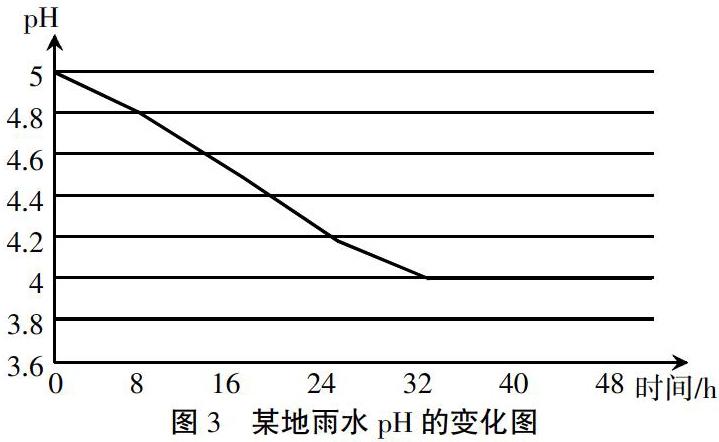

生:分析某环保小组同学监测的某地雨水的pH随时间的变化图(图3),并思考:该雨水样品是酸雨吗?32h后,pH为什么不发生变化了?自然界中的酸雨又有哪些成分?

生:对比、分析数据可知,该雨水样品是酸雨,0时刻的主要成分是H2SO3,pH减小是因为H2SO3被氧化为H2SO4,当H2SO3全部被氧化后,pH就不再发生变化,这也说明+4价的硫很容易被氧化,有强还原性。由此自然界中的酸雨应含有H2SO3、H2SO4。

师:酸雨中的成分用什么方法来检测呢?

生:小组讨论,设计酸雨成分的检测方案并边实验边完善。完整的酸雨成分的检测方案如下:

小结:酸雨的成因分析

师:从氧化还原角度分析SO2或H2SO3中S元素的化合价,可以得出什么?

生:从化合价的角度看,+4价硫既有氧化性又有还原性,结合酸雨成分检测实验可知+4价硫的还原性应该比较强,氧化性会弱一些。

师:除了O2外,+4价硫还可以被哪些常见氧化剂氧化?

生:利用提供的药品,实验并书写相应的离子方程式。

根据氧化还原反应原理,归纳:+4价硫的强还原性可以被很多氧化剂(如卤素单质、酸性高锰酸钾溶液、H2O2、Fe3+等)氧化为+6价;同时也可以与-2价硫发生归中反应生成单质硫,体现弱氧化性。

设计意图:通过分析酸雨在放置过程中pH的变化图,使学生从变化的观念理解pH减小的合理性(即发生了氧化还原反应),同时培养学生的图表分析能力及数据处理能力,并认识到酸雨的形成有两条途径,且同时发生;通过设计与完善酸雨成分的检测方案,培养学生严密的逻辑思维能力及科学的探究精神,并意识到在科学探究的过程中,对比实验是一种常用的探究方法;通过“模拟酸雨中含有H2SO4”这一认知冲突,结合氧化还原反应的“价态律”,理解一方面+4价硫有强还原性,常见的很多氧化剂基本都能将它氧化为+6价,另一方面有弱氧化性,可以被某些还原剂还原为0价;利用酸雨中pH变化这一宏观现象具体到酸雨中的微观粒子H+的浓度变化,有效突破SO2强还原性这一难点。

[教学环节3] 酸雨的防止

治标要治本,解决硫酸型酸雨最好的办法是开发新能源。对酸雨的治理,则需从源头(SO2的来源)着手。

[教学环节4] 迁移应用,解决实际问题

展示文本、图片资料:SO2出现的身影,如造纸厂、红酒、果脯等,并设置了三层问题。

Q1:从以上信息中,你获取到SO2还有哪些性质?造纸厂在漂白纸浆时有三种方案,氯系(HClO、次氯酸盐、ClO2)漂白、二氧化硫漂白、双氧水漂白,其漂白原理有没有差异?

第一层属于基础型问题。通过资料的阅读,使学生从生活中获取SO2的特性——漂白性,并与其他漂白剂相对比,明确各自的漂白原理。

Q2:某造纸厂排放的废水中含有二氧化硫,若你是厂长,想把SO2转化成盐进行回收利用,评价以下方案的可行性,并判断所得盐的成分。(其他干扰杂质不考虑)

方案一:向废水中直接加入足量的BaCl2溶液。

方案二:向废水中先加足量的烧碱,再加足量的BaCl2溶液。

方案三:向废水中先加足量的双氧水溶液,再加足量的BaCl2溶液。

追问:若最终要获得硫酸盐,工业上会选双氧水吗?若不选双氧水,请找出合适的氧化剂。

第二层属于综合型问题,基于学生已完全理解SO2性质的基础上用于解决问题。将SO2的性质带入实际问题中,辨析SO2转化为亚硫酸盐及硫酸盐的条件的差异性;通过探讨工业上对“氧化剂的选择”,明确实验室与工业生成的差异,工业生产更需要多方利弊权衡。

Q3:若你是一名環保志愿者,检测该造纸厂所排的废水中是否残留SO2,哪些试剂是可行的?并阐述原因。(假设没有其他干扰杂质)

①酸性KMnO4溶液 ②新制氯水 ③含酚酞的NaOH溶液 ④含淀粉的碘水 ⑤品红试剂 ⑥FeCl3溶液 ⑦Ba(OH)2溶液

追问:若要定量检测残留SO2的量是否达到废水的排放标准,还缺什么条件?并简述你的实验方案。

第三层属于能力型问题。定性检测基于学生已完全理解并能灵活应用SO2的性质,才能选出正确的试剂;通过对方案的评价(试剂是否可行),让学生知道可行的方案应该具有明显的现象。定量检测,需要将SO2的性质及实验的检测原理综合应用,设计合理的实验方案,测量相关数据,通过实验数据准确计算出SO2的含量,才能评价该厂的废水是否达标。

设计意图:SO2在给人类带来危害的同时,也在服务于我们的生活,通过解决实际问题,使学生能用一种哲学思辨思维去认识我们的物质世界,去看待化学物质;使学生意识到只有我们合理开发利用化学物质,才会给人类带来更多的利用价值。通过学生对化学的再认识,建立“化学本身没有问题,化学是用来帮助我们解决问题”的观点。

四、教学反思

本节课的教学内容为“二氧化硫的性质与作用”,隶属于苏教版专题四第一单元,对象是高一学生。本节课所采用的教学是以真实情境素材为载体,以实验探究、逻辑推理为导索,一步步渗入并落实核心素养。

1.整合不同的教学素材,内化核心素养

不同的教学素材有不同的应用价值,同一个教学素材,从不同的角度成分,也具有不同的应用价值。因此,教师应根据具体的教学安排,选择有价值的教学素材,通过有效的整合,达到期望达到的核心素养目标。在素材应用中,选取不同的教学方式、教学策略,在真实情境中展开性质的探究,又在真实情境中迁移应用,以将核心素养分阶段、分步骤的内化在课堂中,潜移默化中落实。

2.设置分层问题,根据学生实际落实不同层面的核心素养

SO2的性质对高一学生来说,属于“初见阶段”,所以落实、运用基础知识,是我在教学内容设计上首要考虑的因素。教师在保证学生获取共同基础知识的前提下,考虑到学生的差异及不同学生在学习空间上的差异,在解决实际问题的情境中,分层设置了基础型、综合性、能力型这样三个层次的问题,使不同的学生拓展的深难度不同,落实的核心素养层面不同,同时满足了学生未来发展的多样化需求。

3.“教、学、评”的一体化,使核心素养得到不同程度的发展

真实情境的教学素材,是基于“素养为本”这一核心课程理念所创设的,是优化教学设计、提倡自主探究、激发学习潜能的一种教学实践;对实际问题的解决,实现了“学生在学习过程中逐步获取知识”这一教学过程目标,是改变学生学习方式、培养自主探究意识和实践能力的一种手段,是真正实现“教学、学习、评价”一体化的一种途径,是化学知识回归生活的一种体验,是增强学生的环保意识和社会责任感的一种途径,是学生分阶段、分层次地获得素养价值的一种方法。

编辑 温雪莲