1996~2013年广州市工业的空间分异及其演化机制*

2020-08-07徐期莹周春山叶昌东倪方舟

徐期莹,周春山,叶昌东,倪方舟

(1. 中山大学地理科学与规划学院,广东广州510275;2. 广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室,广东广州510275;3. 华南农业大学林学与风景园林学院,广东广州510642)

工业空间是工业部门和工业生产活动在地域空间上的落实,其时空演变不仅反映了工业生产活动的时空格局变化,而且决定了地域经济空间的未来变化方向[1]。在中国转向技术集约和创新驱动的工业化道路、推进“生产空间集约高效”发展、建设社会主义生态文明的背景下,城市尤其是大城市应承担起产业升级和空间优化的职责,带动全国工业化的整体升级[2]。广州作为中国改革开放的前沿地以及粤港澳大湾区的核心城市,在全国大城市中具有典型性[3],其工业发展与工业空间演变规律值得研究。

西方早期的工业空间布局理论经历了古典区位论[4]、新古典区位论[5]、行为区位论[6]、结构区位论[7]等发展过程。期间学者们对工业空间的研究从对工业企业空间分布的描述与解释,扩大到对不同工业部门间、工业与社会间相互关系的分析,越来越注重分析工业空间变化的形式、过程及社会经济后果,而较少强调静态的条件[8]。1990 年代兴起的新经济地理理论探讨了工业生产的空间集聚现象,重点关注了报酬递增、空间集聚与路径依赖对工业空间布局的影响。当前,西方工业地理学“文化转向”、“制度转向”明显,发展历史、社会文化、制度环境成为工业生产活动空间布局研究中重要的影响因素[9]。

国内学者对城市工业空间的研究于1990 年代开始集中出现。在引入国外相关理论[10]后,进行了大量的实证研究。从研究内容来看,以对工业空间时空演变特征及其影响因素的研究为主线[11-13],学者们从工业结构[14-15]、产业集群[16]、产业创新[17-18]、污染排放[19]、乡村工业[20]以及具体工业部门[21-22]的角度切入。从研究数据来看,以工业普查数据[23]、土地利用数据[24]、遥感影像数据[25]以及企业大数据[26]为主。从研究结论来看,城市内工业布局基本呈现出从城市中心区退出,向外围扩散,并在郊区形成新集聚区的演变特征[27];工业空间分异是区位条件、市场范围、技术投入、资本投入、产业政策、开发区建设以及发展历史等因素共同作用的结果[28]。

尽管学者们对城市工业空间的研究较丰富,但对同一城市长时间的跟踪研究较少;对城市工业空间演变特征的描述较多,但对演变模式和演变历程的总结较少。2010 年叶昌东等[29]分析了1996、2001 和2004 年广州工业的空间分异及演进机制,认为广州工业空间已经出现旧城工业区、综合工业区、专业工业区和乡村工业区四种类型,它们在原有工业基础、政府政策导向、市场经济机制、科技创新、区位条件、环境要求等因素的推动下分别表现出衰退、分化、强化和提升的演化过程。2004 年是广州工业发展历程上的一个分水岭,广州的重工业产值首次超过了轻工业,从工业化中期迈入工业化后期发展阶段[30],工业空间可能表现出新的特征。对此,本文分析2008 和2013 年广州市工业的空间分异情况,并与叶昌东等[29]对1996 和2001 年的研究进行对比,从而归纳1996~2013年广州市工业的空间分异特征与演化机制。

1 数据与方法

1.1 研究范围

研究的空间范围为广州市属的12 个区县,根据城市时空发展历程,将其分为4个圈层,分别是旧城区、主城区、近郊区和远郊区。旧城区包括越秀区、荔湾区、海珠区,主城区包括旧城区和天河区,近郊区包括白云区、萝岗区、黄埔区、番禺区,远郊区包括南沙区、花都区、增城市和从化市[31]。

根据霍夫曼经济发展阶段论,广州的发展可划分为4 个阶段:1984 年以前为初级产品生产阶段,1984~1993 年为工业化初期阶段,1994~2003年为工业化中期阶段,2004~2013 年进入工业化后期阶段,2014 年开始进入后工业化时期(图1)。本文研究的时间范围为1996~2013年,期间广州正处于工业化中期和工业化后期阶段。

图1 1978-2016年广州市工业发展阶段Fig.1 The industrialization stages of Guangzhou in 1978-2016

1.2 数据来源与研究方法

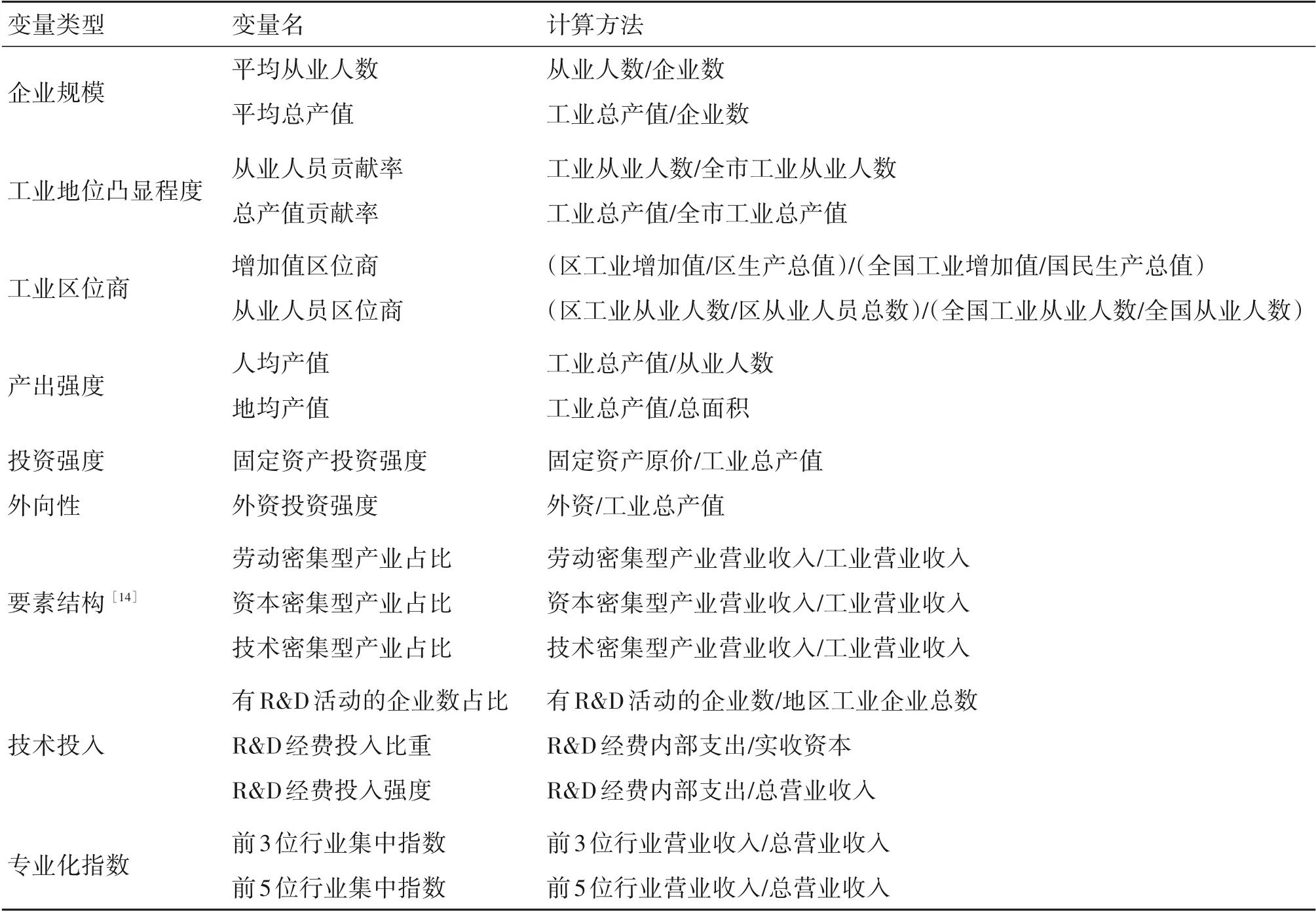

研究数据来自2008 和2013 年的2 次经济普查和1978~2016年的统计年鉴。考虑到可获取数据的完整性,以区县为分析单元,选取企业规模、工业地位凸显程度、工业区位商、产出强度、投资强度、外向性、要素结构、技术投入以及专业化指数9 大类共18 个变量(表1),进行生态因子分析。 用Statistical Product and Service Solutions(SPSS)软件提取出特征值大于1 的主因子进行命名解释,按照各区的主因子得分进行层次聚类得到广州市工业分异类型区。

2 广州市工业的空间分异

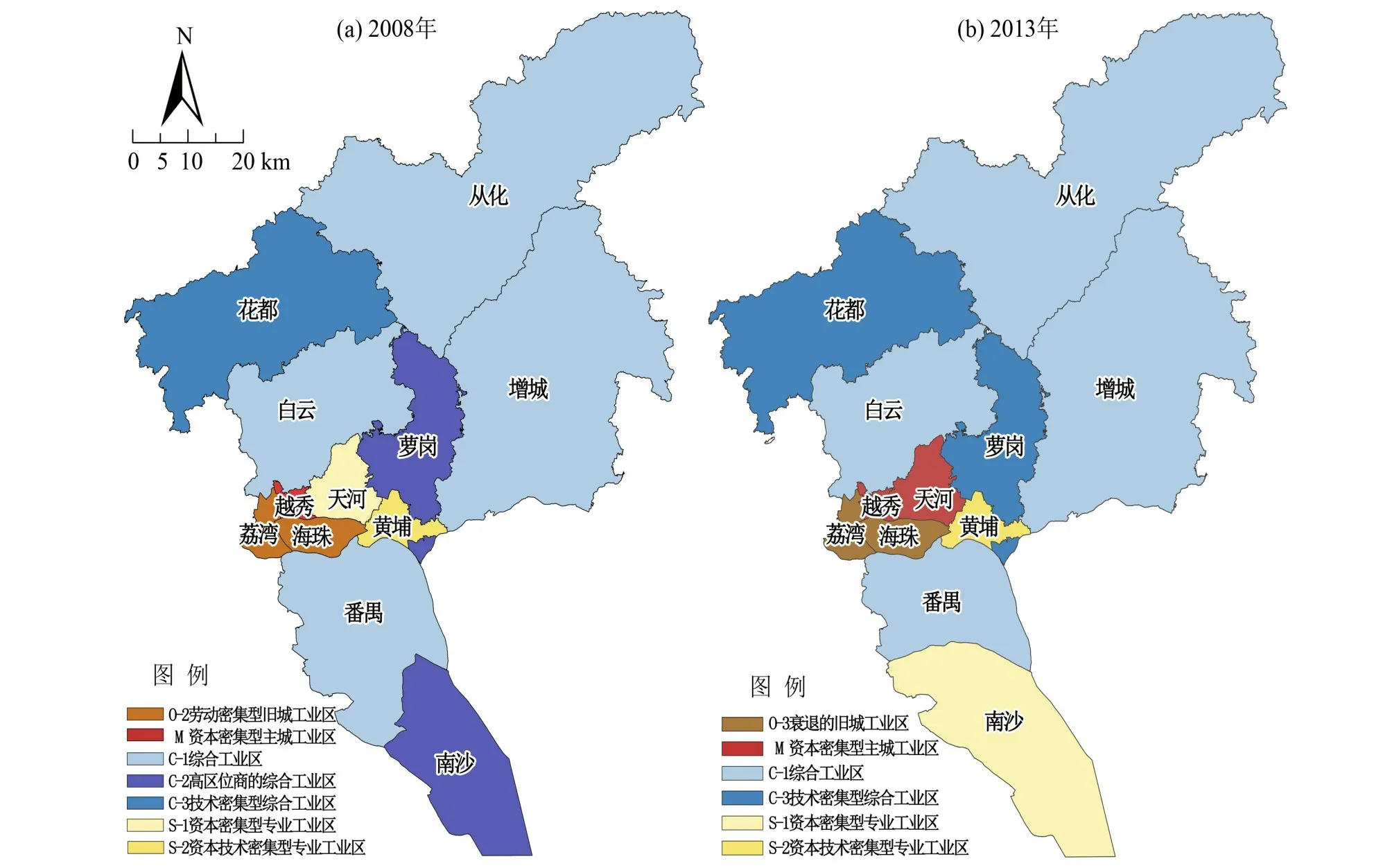

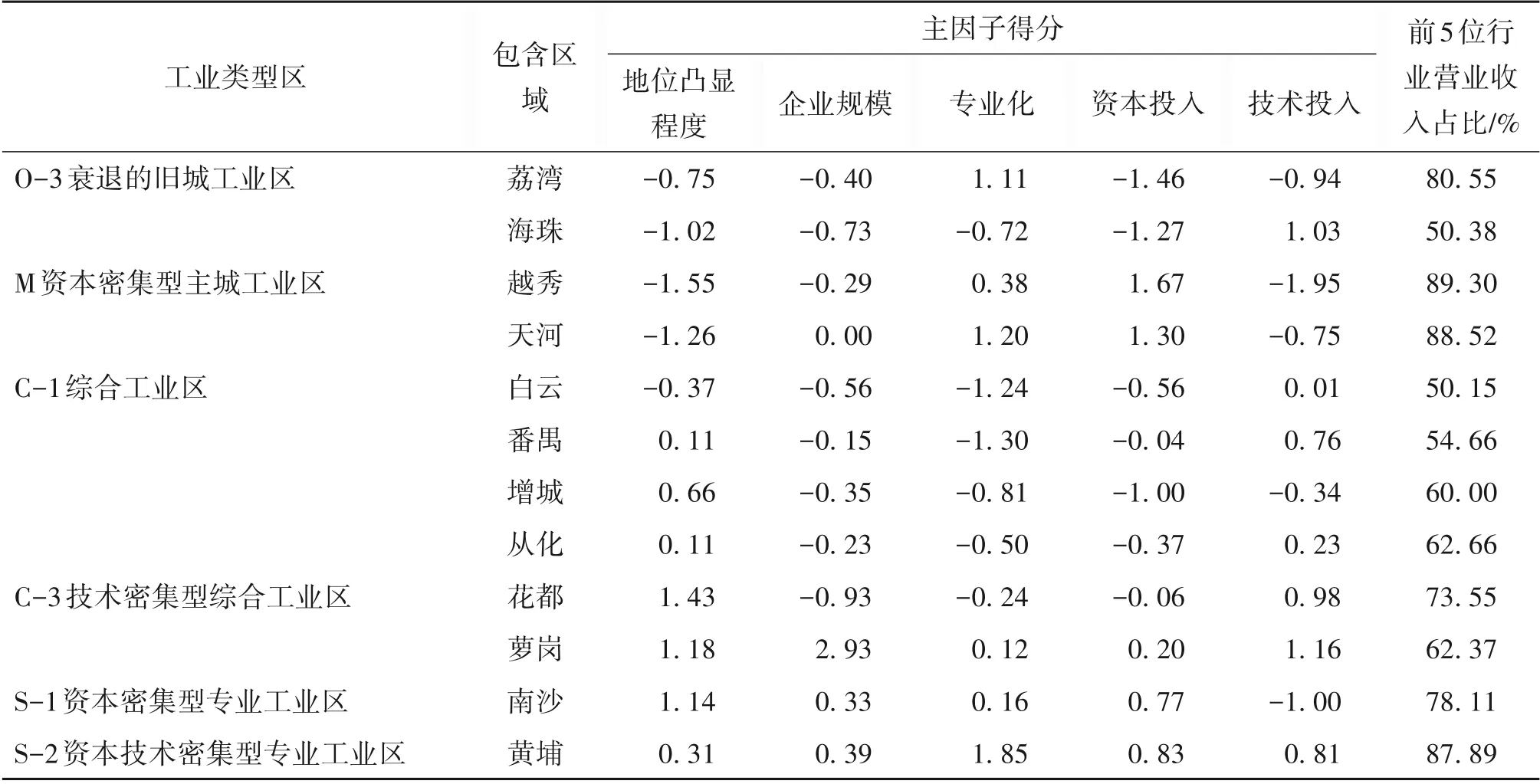

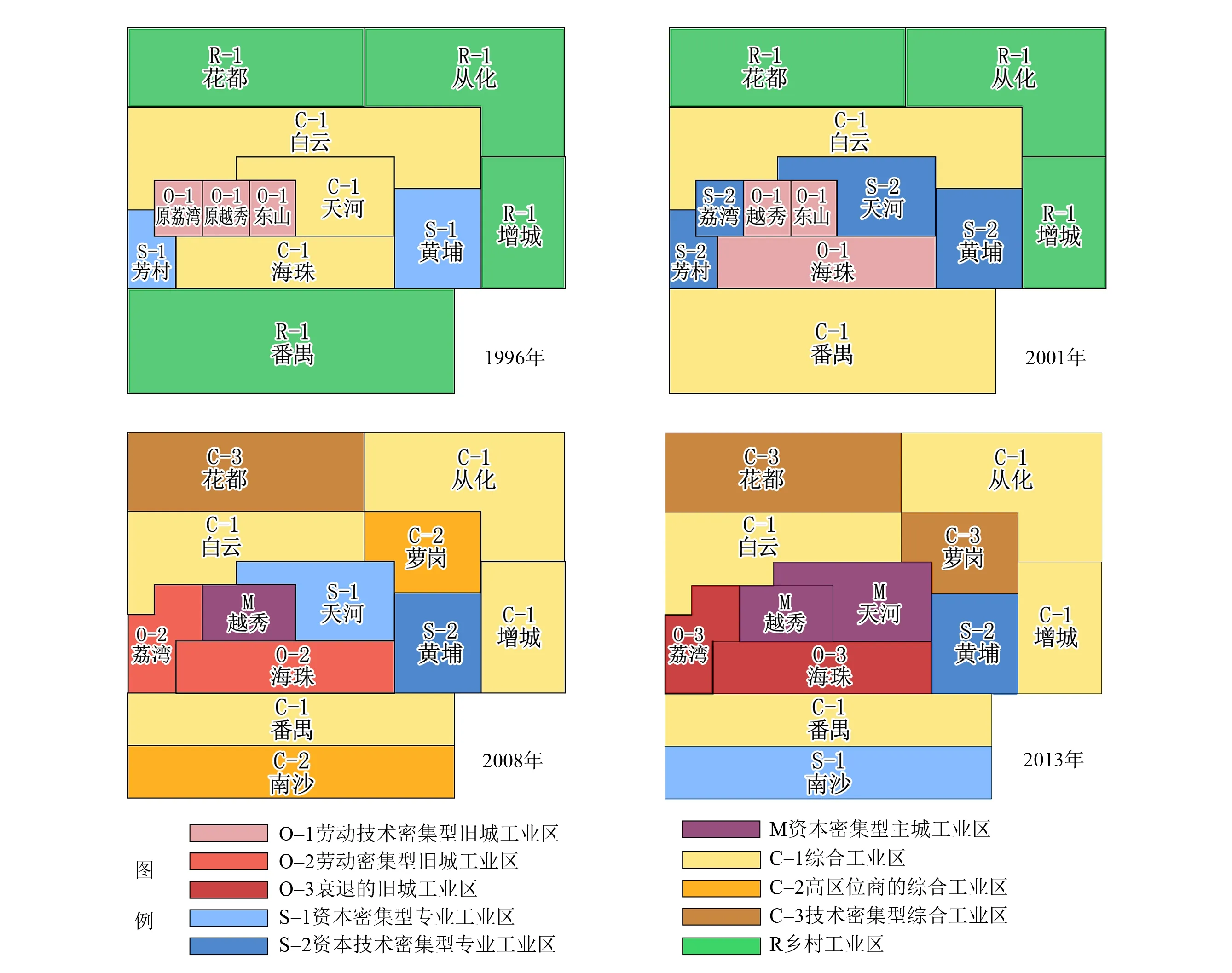

依据2008 和2013 年的数据,分析广州市工业类型区的分异情况得出,2008 年影响工业空间分异的4 个主因子依次为企业规模与地位凸显程度、专业化、 技术投入、 资本投入;分异形成7 类工业类型区(图2)。2013 年影响工业空间分异的5个主因子分别是地位凸显程度、企业规模、专业化、资本投入和技术投入;分异形成6类工业类型区(图2)。以下以2013 年为代表,详细说明数据分析过程(表2和表3)。

2.1 影响分异的主因子

在SPSS 中对2013 年的数据进行提取主因子计算,共提取出5 个特征值大于1 的主因子(表2),累计因子贡献率达到92.815%。因子贡献率从大到小依次是地位凸显程度、企业规模、专业化、资本投入、技术投入。

2.2 工业类型区

在SPSS 中,利用各个区县在5 个主因子上的得分,进行聚类分析,对聚类进行命名解释。共聚为5 个大类,分别是旧城工业区、综合工业区、专业工业区、乡村工业区和主城工业区,其中专业工业区包含2个小类(表3、图2)。

1)衰退的旧城工业区(O-3):分布在旧城区内,工业在区内的地位凸显程度以及在全市的工业占比都极低,企业规模较小,投资强度低,产出强度低,以劳动密集型工业为主。

2)资本密集型主城工业区(M):分布在主城区内,工业在区内的地位凸显程度以及在全市的工业占比都极低,投资强度极高,产出强度低,专业化程度高,以资本密集型工业为主。

3)综合工业区(C-1):分布在近郊区与远郊区,有一定的工业基础,企业规模小,投资强度较低,产出强度较低,专业化程度极低,以劳动密集型工业为主。

4)技术密集型综合工业区(C-3):分布在近郊区与远郊区,工业在区内的地位凸显程度和在全市的占比都很高,产出强度较高,技术投入强度明显增加,当前以资本密集型工业为主,但专业化程度与投资强度较低。

表1 广州市工业的空间分异分析所选变量Table 1 The selected variables for analyzing the industrial spatial differentiation in Guangzhou

图2 2008和2013年广州市工业分异类型区Fig.2 The industrial areas of Guangzhou in 2008 and 2013

表2 2013年广州市工业空间分异主因子与变量相关性Table 2 Correlation between the main factors and variables in 2013

表3 2013年广州市工业类型区判别表Table 3 Discrimination of Guangzhou industrial areas in 2013

5)资本密集型专业工业区(S-1):分布在远郊区,工业在区内的地位凸显程度和在全市的占比都较高,企业规模较大,投资强度高,产出强度较高,专业化程度高,以资本密集型产业为主。

6)资本技术密集型专业工业区(S-2):分布在近郊区,工业在区内的地位凸显程度和在全市的工业占比都较高,企业规模较大,投资强度高,产出强度较高,专业化程度高,以资本技术密集型产业为主。

3 广州市工业的空间分异演化特征

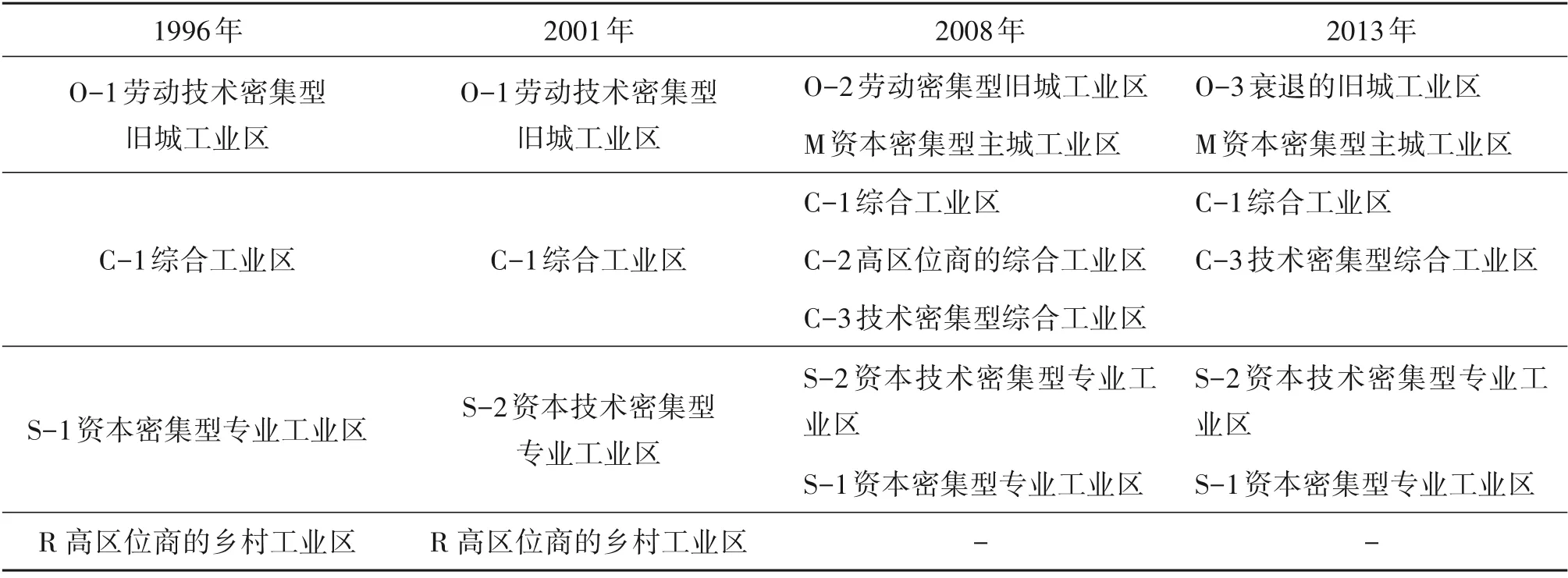

将2008、2013 年广州市工业的空间分异结果,与叶昌东等[29]研究1996 和2001 年的结果对比,得到主因子和类型区的演化特征。

3.1 影响分异的主因子变化特征

影响工业空间分异的主因子具有持续性和稳定性。1996、2001、2008 和2013 年4 个年份下提取出的主因子均为,企业规模、地位凸显程度、专业化、资本投入和技术投入等5个因子,其累计因子贡献率均达到85%以上,具有持续性。5个主因子的排序变化不大,依次为地位凸显程度或企业规模、专业化、资本投入或技术投入,具有稳定性(表4)。

表4 1996~2013年影响工业空间分异的主因子变化Table 4 Evolution of the main factors of the industrial spatial differentiation in 1996~2013

3.2 工业类型区变化特征

广州市工业类型区由1996 年的4 类,逐步演变成为2013年的6类(表5、图3)。

1)主城工业区从进化发展逐步走向衰退

主城区的荔湾、海珠、越秀、天河4个区的工业类型区构成由1996年的“旧城工业区+综合工业区+专业工业区”发展到2001 年的“旧城工业区+专业工业区”,以进化发展为主;之后继续演变成为2013年的“衰退的旧城工业区+资本密集型主城工业区”,表现出工业衰退的特征。主城范围内原有的金属冶炼、计算机通信和电子设备制造、医药制造、石油和天然气开采、化学原料和化学制品制造等大部分资本、技术密集型产业不断迁出,使工业区位商持续降低,到2008、2013年时越秀、天河、荔湾、海珠是全市最低的4位;天河区工业从业人员区位商从0.28 降到0.16,海珠区从0.65降到0.43,荔湾区从0.62 降到0.42,越秀区从0.04 降到0.02,总体衰退迹象明显。不同的是,海珠和荔湾的固定资产投资强度(工业增加值每增加1元,投入的固定资产价格)也不断降低,分别从2008 年的第3 位和第5 位降到了2013 年的第8和11 位,分异为衰退的旧城工业区;而越秀和天河则保持了高强度的固定资产投入,其2013 年的固定资产投资强度全市最高,分别达到9.2和5.6,其分异为资本密集型主城工业区。

2)综合工业区缓慢分化,蔓延覆盖近郊、远郊大部分区域

1996 年时综合工业区包括海珠、天河、原白云3 个区,以中心城区和近郊为主。1996~2008 年期间,番禺、南沙、花都、增城、从化由于工业规模扩大而逐步从乡村工业区提升为综合工业区。到2008年时,综合工业区范围几乎覆盖整个近郊、远郊区域(除黄埔区)。2008 年之后,只有南沙区继续从高区位商的综合工业区提升成为资本密集型专业工业区,郊区的大部分区域仍然保持为综合工业区。从支柱产业的演变来看,综合工业区内电气机械及器材制造、皮革毛皮羽毛及其制品制造、通用设备制造、纺织服装服饰制造等低技术的劳动密集型产业一直占据较大比重,产业转型升级缓慢。

3)专业工业区从主城区逐步向近郊、远郊转移,专业化程度趋于强化

2000 年前后专业工业区分布于荔湾、越秀和黄埔,以中心城区和近郊区为主;到2008年前后,专业工业区分布于天河和黄埔,是中心城区的边缘地带和近郊区;到2013 年时,专业工业区分布

于黄埔和南沙区,在近郊和远郊镶嵌分布。中心城区内的荔湾和天河区虽然专业化程度趋于增强,但其由工业区位商降低带来的工业衰退特征更加明显,不再属于专业工业区。近郊的黄埔区从1996 年的资本密集向资本技术密集提升,到2013年时前三位行业占比达到82.75%;远郊的南沙2008 年之后在资本的驱动下成为资本密集的专业工业区,前三位行业占比从2008年的66.05%上升到2013年的71.05%,专业化程度增强。

表5 1996~2013年广州市工业类型区变化Table 5 Evolution of the industrial areas of Guangzhou in 1996~2013

图3 1996~2013年广州市工业类型区变化Fig.3 Evolution of the industrial areas of Guangzhou in 1996~2013

4)乡村工业区完全转化成为综合工业区后,以稳定发展为主,进化发展为辅

1996 年的原番禺、花都、增城、从化乡村工业区内工业从业人员总数占全市的42.82%,到2008 年时上升到了59.07%,且工业区位商在全市排名前七,工业地位提升幅度明显,发展成为综合工业区。之后,除了花都区技术要素投入有所增加以及南沙区继续进化成为专业工业区外,番禺、增城和从化稳定保持为综合工业区,前三位行业的变动不大。

4 工业空间分异演化模式与及机制

4.1 演化模式

依据影响因子和类型区的演变特征,结合各类工业类型区的空间位置特征,总结出1996~2013年间广州工业空间分异的5种演化模式。

1)生产要素逐步撤出的旧城工业区衰败模式

这一模式在荔湾区和海珠区得到集中体现。1990 年代时旧城内的专业工业区和综合工业区由于吸引的投资减少、工业生产水平降低而退化为劳动技术密集型旧城工业区。到21 世纪初,由于投入技术要素的减少进一步退化成为劳动密集的旧城工业区。2008 年之后,工业发展规模缩减,投入的劳动力要素继续减少,从而退化成为工业衰败的旧城工业区。总体来看,这一模式的特征是资本、技术、劳动力要素逐步撤离旧城,旧城内工业的生产规模、区位商、地位凸显程度以及产出强度因此而不断降低,工业发展趋于式微。

节水增粮行动项目水资源论证工作由于存在审批时间紧迫、审批任务繁重、工作经费落实困难等问题,同时受基础资料匮乏、个别设计单位能力有限等客观因素影响,审批后不排除仍存在着部分项目区水资源支持能力与项目规模不协调的风险。审批机关要定期对已实施项目开展水资源论证后评估,对水资源论证的科学性、合理性进行评估,项目实施对生态环境以及第三方用水产生的不利影响及水资源保护措施落实情况进行分析评价,利用水资源论证后评估工作提供“纠错”机会,对实际存在的问题进行进一步处理、整改,使水资源支持能力与项目规模相协调。

1990 年代市场经济体制和城市土地使用制度改革后,城市中心区与外围土地价格差异拉大,同时广州三产比重上升,政府开始实行“退二进三”的政策调控手段。意味着海珠、越秀、荔湾不再是广州新增工业布局的重点地区,而是改造的核心地区。2008 年起,在“三旧改造”政策的要求之下,以工业用地集约化利用为目的,对中心城区的工业企业进行迁移,对工业用地进行置换。2008-2013年间,荔湾区工业从业人数从5.91万下降到了4.25 万,海珠区从9.10 万下降到了8.49 万,越秀区从1.43 万下降到了0.77 万,劳动力从老城区的工业生产活动中大规模撤出。2013年之后,广州“退二进三”、“三旧改造”的力度保持增强,新一轮的城市更新运动继续驱动旧城区、中心区内工业的外迁。

2)资本支撑的主城工业区存续模式

这一模式在越秀区和天河区得到集中体现。作为城市旧中心的越秀区在2008 年以前与海珠和荔湾旧城工业区进行了一致的衰退演化,但在2008 年之后由于保持很高的资本投入强度而与海珠、荔湾旧城工业区产生了差别;作为城市新中心的天河区在2008 年以前由于完成工业的专业化发展而产生一定积累,在2008 年以后通过投入资本要素替代原先的劳动力和技术要素。这一模式的特征是中心城区在劳动力和技术要素投入不断撤出的情况下,以高强度的资本投入继续维持工业产出水平。天河区和越秀区的工业从业人员占全市的比例分别从2008 年的4.17%和0.68%下降到了2013 年的2.85%和0.35%,但固定资产投资强度却一直是全市前两位。

3)产业升级的近郊先发工业区持续进化模式

这一模式在黄埔区和萝岗区得到集中体现。黄埔区在改革开放初期依靠资本和政策的支持率先发展成为资本密集型的专业工业区,之后得到持续发展,工业的技术水平和专业性都得到较大幅度的提升。萝岗区在黄埔区和中心城区的辐射影响之下,也表现出持续进化的发展历程。总体来看,这一模式的特征是中心城区外围区位条件优异的区域率先承接了中心城区的工业转移,得到了工业的先发优势,并进一步在城市规划的作用下不断优化交通区位、在优惠政策的支持下开辟产业园区吸引企业投资入驻、在工业基础的带动下扩大产业的集群发展。

1984 年广州利用黄埔港口、广深铁路优势,选择在黄埔区东部开辟广州经济技术开发区,利用优惠政策吸引外资,引进技术和管理,带动工业的发展,从而使得东部的工业继续向东延伸。黄埔区前三位工业行业从1996 年的化学原料和化学制品制造、石油加工炼焦和核燃料加工、电力热力生产和供应转型升级成为了2008 年的汽车制造、石油加工炼焦和核燃料加工、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造,并保持到2013 年没有变化;前3 位行业占比从1996 年的55%上升到了2013年的87%左右,行业专业化水平大幅提高。

4)路径依赖的外围综合工业区缓慢演化模式

这一模式在白云、番禺、增城、从化得到集中体现,由乡村工业区渐进演化形成综合工业区,而无法进一步提升发展成为专业工业区。这一模式的特征是城市外围(包括近郊区和远郊区)广泛的无特殊区位和政策优势的区域,以较低的土地价格为小规模的工业企业和低素质的劳动力的落地提供了便利条件,形成小规模劳动密集型企业分布的相对均质化地区。它们由于技术和资金来源有限,既难以靠企业自身完成技术革新,又没有特别突出的资源条件吸引政府政策和大规模的市场资金来驱动产业的转型,所以只能沿着原有的工业形态缓慢地发展,形成路径依赖式的缓慢演化模式。

到2013 年,白云、番禺、增城、从化4 个区的平均企业增加值分别为313 万元、532 万元、1 471 万元、1 506 万元,在全市所有区中排到第8位以后;前三位行业产业占比分别为白云36%、番禺43%、增城45%、从化48%,在全市所有区中排到第8位以后;而劳动密集型产业占比在全市所有区中排名4~7位。在各个区的支柱产业中,食品制造、农副食品加工、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋、纺织服装服饰制造、文教工美体育和娱乐用品制造、通用设备制造、有色金属冶炼和压延加工、电气机械和器材制造等劳动密集程度较高的产业占比很大。

5)大型项目带动的远郊新兴工业区跳跃演化模式

这一模式在南沙区、花都区得到集中体现,短期内由乡村工业区快速提升成为技术密集型的综合工业区及资本密集型的专业工业区。这一模式的特征是原本位于城市远郊的乡村工业区,抓住全球化背景下生产组织方式转变的机遇,挖掘或创造自身区位优势、借助政府重大项目和大型企业,带动地区企业的快速集群发展,从而实现跳跃式的演化。

2004 年广汽丰田公司在南沙成立;2005 年南沙由国家级经济技术开发区上升成为南沙区;2012 年南沙区又扩大行政区范围,吸收了原属于番禺区的东涌镇、大岗镇、榄核镇;2015 年经中央批准设立南沙自贸区。从南沙的发展历程可以看出,大型企业的落地促使南沙工业进入新的发展阶段,再加上各级政府密集的政策支持,使南沙区得以在10 年的时间内发展成为广州工业的核心布局区之一。南沙区工业总产值排名由2004 年的第10 位上升到了2013 年的第2 位。与南沙区类似,花都区的工业发展也经历了大型企业驱动、交通区位重塑、大量政策支持的快速演化历程。

4.2 演化机制

学者们从多个角度对城市空间的演化机制作出了解释[32-33],城市空间组织和演化首先是注重成本的理性市场行为,当企业或个人的经济行为嵌入当地的社会网络之后会形成综合的社会经济关系并影响空间布局,其路径依赖也会对空间的进一步演化产生持续影响。叶昌东等[29]研究指出1996~2004 年广州工业的空间分异演进过程主要受市场经济机制、政府政策导向、原有工业基础及其他因素的影响。综合来看,1996~2013 年来广州市工业的空间分异主要受到行政因素、市场因素和工业基础的共同作用(图4)。

行政机制是广州工业空间重构的加速器,城市空间规划、产业政策以及开发区建设是行政机制的主要内容[29]。①城市规划明确了城市发展的目标和规模,同时也对制造业空间格局产生了重要影响。如2000 年广州战略规划提出的“南拓、北优、东进、西联、中调”的空间发展策略,与之后工业向东部扩散布局,向南、向北“飞地式”布局基本一致。②产业集聚园区化、“退二进三”政策、中心区功能结构优化调整等相关政策,促使中心城区的产业不断向外迁移,园区外的工业企业不断向产业园区内迁移。③开发区是工业空间扩展的主要载体,决定工业空间的发展演变方向。比如90 年代至21 世纪初期的重大工业项目均布置在黄埔、萝岗、天河的广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区内。④2000 年行政区划调整将番禺、花都撤市设区,2005 年新设萝岗区和南沙区在一定程度上推动了工业的发展。

图4 1996~2013年广州市工业空间分异机制Fig.4 Spatial differentiation mechanism of Guangzhou′s industry in 1996-2013

市场经济机制通过土地价格、产业集群效应、产业结构升级与全球生产网络等形式对工业空间布局产生影响。①土地、资本和劳动力是最重要的生产要素,是市场调配的重要对象。在价格机制、竞争机制和供求机制的共同作用下,城市中心区土地资源稀缺而需求旺盛,导致地租上升,使原位于城市中心区的单位土地产值较低的业态逐渐往郊区转移。②小规模劳动密集型企业在城市近郊区利用相对低价的土地和丰富的劳动力市场进行集聚,比如番禺、白云区。而新兴产业、高新技术产业往往依靠政策优惠向产业园区集聚,比如黄埔区和萝岗区。③产业的创新升级和信息化组织,使工业企业空间布局呈现出显著的弱地理邻近分布效应,依托更大空间尺度形成产业集聚,促使位于郊区的研发活动、位于边缘地区的新工厂得到发展。④全球生产网络使具有明显对外交通区位优势的地区,得到迅速发展。比如黄埔区因黄埔港、南沙区因南沙港、花都区因新白云机场的存在具有比其他地方更好的工业发展条件。

工业基础是工业空间分异的首要条件,城市中心区工业受此影响最大,近郊区受工业基础限制现象也越来越明显。①在城市中心职能提升的背景之下,中心工业“集聚不经济”和“规模不经济”的问题越来越突出,所以需要加速旧中心内工业的撤出和控制新中心内工业的发展。②近郊区具有劳动密集型小规模企业集聚的基础,比如白云、番禺。一方面小规模企业持续集聚,另一方面难以摆脱对原有发展路径的依赖,对工业的进化产生一定的阻碍。③较早成为广州工业布局重点地区的黄埔区,其原有的工业发展规模和产业集群为工业持续进化提供了动力,形成循环累积效应。

5 结论与建议

1)1996~2013 年影响广州工业空间分异的主因子有企业规模、地位凸显程度、专业化程度、技术投入、资本投入等,其中技术投入的因子贡献率百分比没有提高反而有降低,说明技术投入对工业空间分异、工业活动集聚的影响力度不够强。广州应进一步落实创新驱动战略,增强对工业的技术投入,鼓励传统工业企业进行技术转型,注重培育高技术企业,引导知识和技术要素在空间上集聚。

2)广州工业的空间分异表现出主城工业区衰退明显、综合工业区分化缓慢、专业工业区向外围转移以及乡村工业区完全转化的演变特征,并形成了生产要素逐步撤出的旧城工业区衰败模式、资本支撑的主城工业区存续模式、产业升级的近郊先发工业区持续进化模式、路径依赖的外围综合工业区缓慢演化模式以及大型项目带动的远郊新兴工业区跳跃演化模式等5种演化模式。广州的演变路径与模式可为其他城市提供借鉴。

3)行政机制、市场经济机制与原有工业基础构成广州市工业空间分异的主要机制。工业基础是广州工业空间演进的首要条件,城市中心区工业受此影响最大,近郊区受工业基础限制的现象也越来越明显;行政机制一直以来都是广州工业空间重构的加速器,通过城市空间规划、产业政策以及开发区建设等行政手段影响工业的空间布局;市场经济机制则通过影响土地价格、产业集群效应、产业结构升级与全球生产网络等形式对工业空间布局产生影响。广州需要结合城市发展战略和国土空间规划的安排,做好规划和宏观统筹,合理改造利用城市中心的工业用地和工业建筑,引导工业企业在城市外围集聚分布;同时注意防止外围工业用地的无序扩张,节约集约利用土地。

4)总体来看,经过计划经济时期、市场经济转型时期以及全球化时期的工业发展、升级与转型后,广州主要的工业生产活动已经由城市中心向外围地区迁移,并在外围地区表现出集聚,但工业的知识技术密集化程度仍然有待提高。随着粤港澳大湾区一体化战略的实施,生产要素在湾区九个城市间的流动将继续加速,工业空间的优化调整也将在整个湾区内进行整体布局。广州一方面需要发挥自己创新研发能力强、运营总部密集的优势,培育提升科技教育文化中心的功能,推动制造业从加工生产环节向研发、设计、品牌、营销、再制造等环节延伸,加快推进传统制造业绿色化、智能化改造。另一方面需要抓住湾区内流动的生产要素,与周边城市紧密协作,促进先进制造业向城市外围地区、产业园区集中布局。