基于体验的乡村旅游景观规划与设计

2020-08-06李娜

李娜

摘要:随着体验式经济的发展,人们越来越注重乡村旅游的体验性。本文从体验的角度入手,以重庆南部的南川市大观镇乡村旅游中心区景观规划设计为例,基于“农耕生活方式”,进行农耕体验内容设计。结合体验内容的设计,在“CDTA”体验模型的指导下进行景观体验空间和区域的打造,以期为从体验的角度进行的乡村旅游区规划和设计提供新思路。

关键词:乡村旅游规划;农耕生活方式;体验式景观设计;大观镇

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.06.010 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)06-0067-05 文献标识码:A

Planning and Design of Rural Tourism Scenic Spots Based on Experience: Taking the Rural Tourism Central Area of Daguan Town in Nanchuan, Chongqing as an Example

LI Na

[Abstract] With the development of experiential economy, people pay more and more attention to the experience of rural tourism. From the point of view of experience, this paper takes the landscape planning and design of the rural tourism central area of Daguan Town in Nanchuan City in southern Chongqing as an example, and designs the content of agricultural experience based on "farming lifestyle". Combined with the design of experience content, the landscape experience space is built under the guidance of "CDTA experience model", in order to provide new ideas for the planning and design of rural tourism areas from the perspective of experience.

[Keywords] rural tourism planning; farming lifestyle; experiential landscape design; Daguan Town

引言

近年来,随着城市的扩张,生活在城市中的人群因生活的忙碌而渴望一种返璞归真的生活,乡村旅游近几年来发展得如火如荼。人的亲生性①决定了人对自然的向往。乡村旅游能为人提供一种不同于城市生活的乡村生活及对自然环境的体验,而“体验”则是打造乡村旅游区的关键。

1有关乡村旅游体验式设计内容和理论依据的概述

现代汉语词典对“体验”一词的解释为“亲自处于某种环境而产生认识”。其中,身体和心理层面上产生的“认识”是目的,而对“某种环境”的构建则是产生“认识”的关键。基于此,体验式乡村旅游景观规划设计的任务,便是通过对体验内容和体验空间的设计,实现对“环境”的打造,使人在空间环境中产生互动,从而实现对环境内容的感知。

体验内容设计关注人在场地中的内容体验,是基础。乡村旅游的核心词是“乡村”,因地理环境的差异形成的各具特色的生活方式是体验式设计的重要依据。

体验空间设计则关注人在场地中的空间体验,是载体。好的体验空间能通过激活人的五感(视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉),以及推进身体在空间中的参与和互动,使人对体验内容产生物理层面和精神层面的感知,从而产生内心情感的共鸣,促进游者对体验内容的感悟[1]。

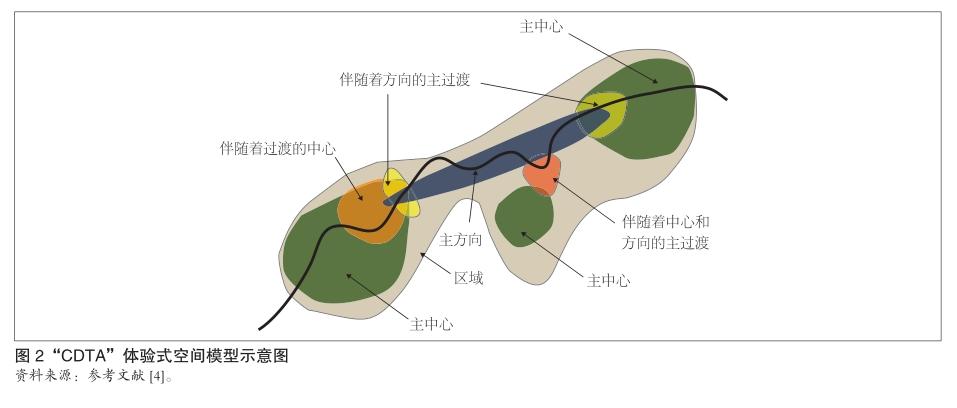

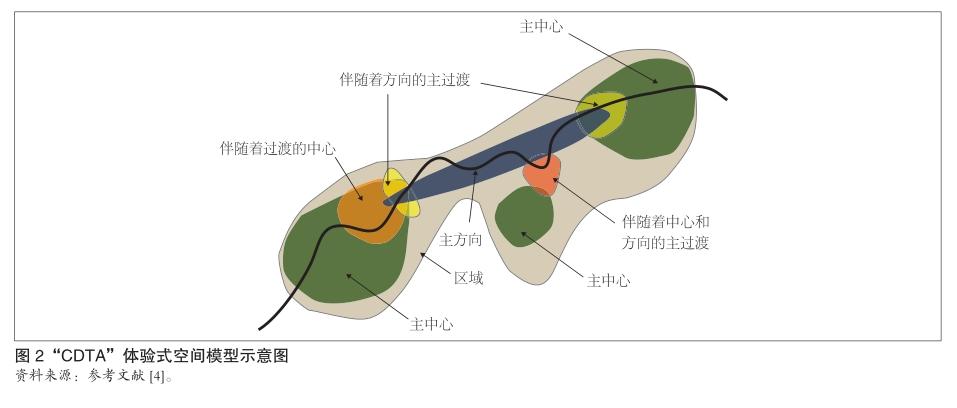

“CDTA”是由凯文·思韦茨与伊恩·西姆金斯组建的团队,在实地空间观察和分析人在场所和空间中的体验的基础上,结合诺伯格·舒尔茨、克里斯托夫、亚历山大、凯文·林奇等前人有关空间现象学的理论提出的一个空间体验模型。这个模型最大的贡献是将场所感知过程中的体验维度和空间维度联结起来。它提供了一个基本结构,为以体验为核心的空间规划和设计提供可视化的研究方法和设计依据。

2基于农耕生活方式和“CDTA”的南川大观乡村旅游中心区的体验式景观设计②

2.1南川大观乡村旅游中心区的概况

基地位于重庆南部的南川市大观镇,占地面积12.5公顷。山地地形中间高,四周低,地形高差70余米;属亚热带湿润季风气候,热量丰富、雨量充沛,场地植物茂盛,有著优越的自然环境和乡村景观风貌;农业资源富集,有着丰富多彩的农耕文化。近年来伴随着重庆地区乡村旅游开发的热潮,该基地作为大观镇的旅游门户,是连接乡村旅游区的重要据点。

2.2基于农耕生活方式的体验类型和内容的设计

2.2.1传统农耕生活方式的概述

传统农耕的生活方式是人们在几千年农耕社会中受地域条件和气候等自然因素的影响,形成的满足自身生活需要的全部活动形式与行为特征体系[2]。因地理环境的差异形成的各具特色的生活方式是乡村旅游区体验设计的重要内容。

这些生活方式包括两个层面的内容。从广义层面上来说,指在农耕时代一切生活活动的典型方式和特征的总和,如劳动生活方式、消费生活方式、交往生活方式等等。具体包括按照自然节律和农业生产周期形成了“二十四节气”文化,有关农业种植的诗歌及在农耕生产和生活中形成的节日和风俗习惯等。从狭义层面来说,包括农耕时代人们的制衣、穿衣方式,食物的烹饪和食用方式,住所的建造与居住方式,生态的出行方式,以及娱乐的方式等等[3]。

2.2.2南川大观乡村旅游中心区的体验内容设计

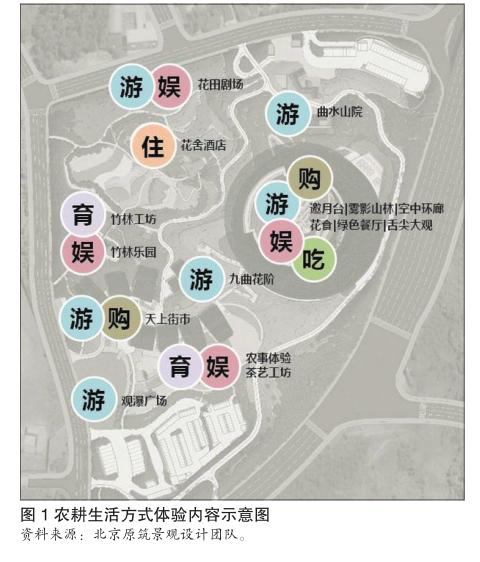

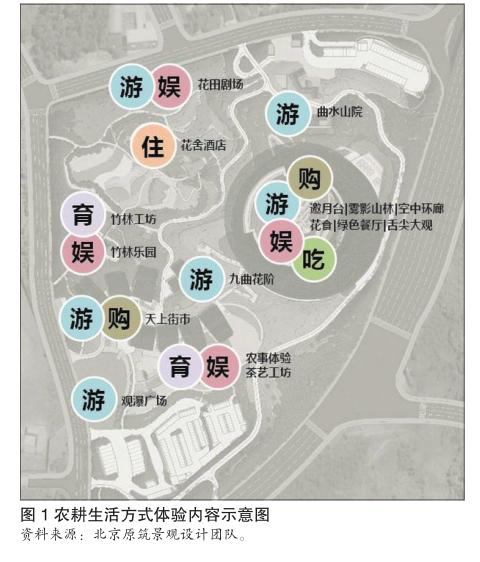

独具特色的农耕生活方式及其衍生的农耕文化是打造南川大观乡村旅游区的主要依据。在大观镇乡村旅游中心区的体验式景观规划设计中,通过场地特色农耕资源的挖掘,结合场地历史文脉和风俗文化,主要从吃、住、游、娱、购、育几个方面进行体验内容的打造(见图1)。

(1)吃。通过对场地中品茶和特色餐饮场所的设置,满足游客对农耕时代的食物、特色食用方式及食用环境的体验。(2)住。在场地中设立了独具特色的花舍主题酒店,满足人们对舒适的居住空间及惬意、质朴的居住环境的体验需求。(3)游。通过梳理和整合自然资源,结合体验式景观设计手法对体验环境的打造,使来到此地的游者欣赏到独特的田园风光,满足多样化的视觉体验。(4)娱。基于农耕时代惬意的生活娱乐方式,结合现有的自然资源和环境,为游者提供种花、采摘及传统手工制作的场地,使他们获得与自然互动的机会,通过在活动中的参与、互动和交流愉悦身心。(5)购。具有农耕特色或采用农耕时代技法制作的主题性纪念品和艺术衍生品的设计和售卖,可使游客更加直观地感受农耕文化的特色;对传统购买场所——市集的设计,方便游客进行农耕时代的商品交易场所和方式的体验。(6)育。在“游”和“娱”的过程中融入“育”的内容,对低龄体验者进行自然教育。例如,基于场地中茂密的大片竹林而打造的竹林乐园,可使来此游玩的孩子们体验农耕时代在自然空间中充满趣味性和探索性的游玩方式,感受农耕生活中形成的生活哲学和生态理念。

2.3?“CDTA”体验模型引导下的体验式景观设计

2.3.1“CDTA”体验模型的概述

“CDTA”体验模型由四个基本元素构成,分别为中心点、方向、过渡和区域[4]。

(1)“C”——中心点

中心点,即产生“在此处”的感觉和邻近感的,在主观上具有重要意义的位置。通俗地说,指的是那些具有功能性的场所——能够满足人们的某些需求,能促进人与人进行交流和互动,或是能够使人很好地感受自然,放松身心的场所。它具有空间舒适性、方向感和良好的视线过渡等特点。

(2)“D”——方向

方向,指一种线性的延续,具有线性封闭的特点。这种线性封闭能让人意识到可能存在的延续性,刺激产生期待感,促成人们从此处移动到彼处。

(3)“T”——过渡

过渡,即心境、氛围或者功能产生变化感觉的,在主观上具有重要意义的变化点或变化区域。过渡是在不同场所的分界线处必然产生的结果,诺伯格舒尔茨将过渡形容为将其他空间要素粘合在一起以形成连贯整体的胶粘剂。

(4)“A”——区域

区域,即产生一致感和包围感,在主观上具有重要意义的领域。它具有较大尺度上的协调感或主题延续性,超越了各种细微变化的综合影响,因此我们能够体会到一种身在某处而非别处的总体感觉。它由中心、方向和过渡组成,同时它又为这些要素以一种内部一致的方式共同发挥作用提供了一个背景。

总的来说,以上这四个元素在不同尺度上互相交织融合,不可分割,作为整体共同发挥作用,构成一种亲密无间的空间体验连贯整体,指导着体验式景观的规划与空间设计(见图2)。

2.3.2“CDTA”引导下的体验空间和空间序列设计

在“CDTA”理论引导下的体验式空间及空间序列的规划设计主要包括以下几个部分。首先,基于“CDTA”空间体验模型“中心点”的特点,通过现场实地勘测与调研,挖掘视野好,适合停留、休息和聚集,以及强烈方位感的潜力空间;其次,基于农耕生活方式,结合基地的自然和文化环境,进行农耕体验活动内容的设定;根据体验内容,再次结合“CDTA”中“中心点”“方向”和“过渡”的特点,进行“体验空间”和“空间体验序列”的打造。

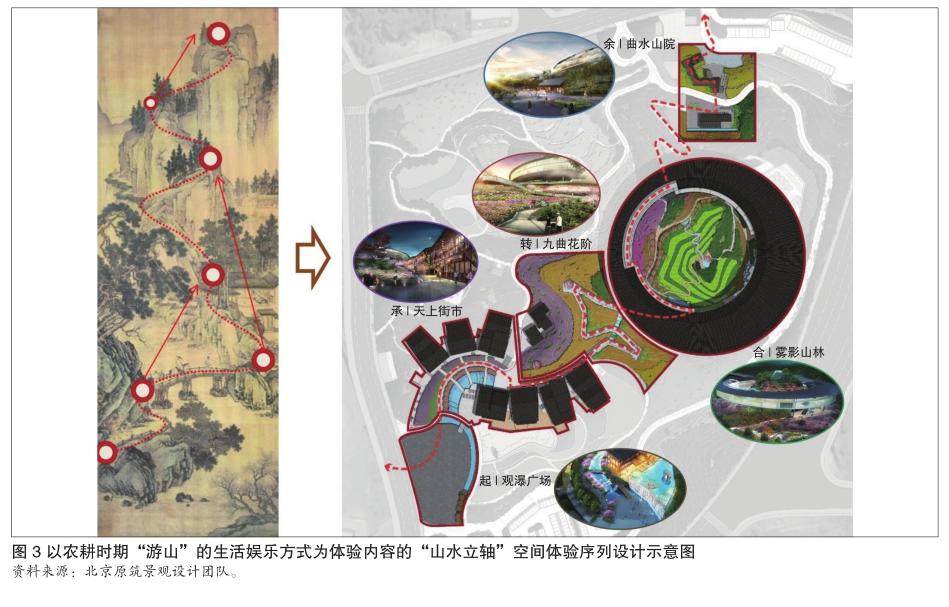

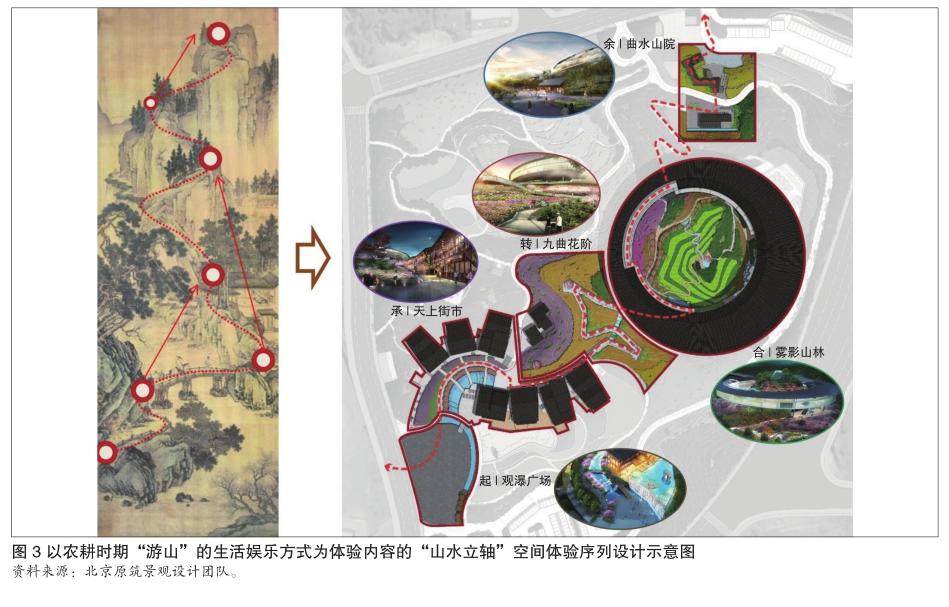

具体来说,通过实地调研发现该场地的最高点——山顶的部分,具有视野好、方位感强的特点,因此将其选定为最具潜力的“中心点”空间。后基于地形地势,参考农耕时期此地“游山”的生活娱乐方式,在“CDTA”体验式景观模型中“方向”和“过渡”的指导下,设计将山顶中心区作为目标来吸引游客的视线和引导游览的路径;并通过设定上山和下山的游玩路径,以及在此路徑上设置一系列具有辅助作用的“中心点”的方式,完成 “起承转合余”体验性空间序列的塑造,确定了场地的“山水立轴区”,即场地的核心体验区。

山水立轴区的“中心点”主要包括五个,分别是“观瀑广场区”“商业市集区”“九曲花阶区”“游客服务中心区”和“曲水山院区”,分别对应着“起承转合余”的空间规划序列(见图3)。

从空间设计的角度,一个好的体验空间,必然是“中心”“方向”“过渡”和“区域”保持平衡的场所。因此,基于“CDTA”空间体验模型的理念进行“中心点”区域体验式空间打造的过程中需尽力保证四大元素的平衡。具体来说,“起——观瀑广场区”的部分,位于场地山底接近马路的位置。作为一个半围合、有着强烈中心感的广场区域,围合它的界面中,有一个可以吸引游者视线,让人可以在此停留、观看甚至可以进行踏水的瀑布。而瀑布旁边架水而上的小桥,则是进行“方向”和“过渡”的关键,它引导着游人前往下一个“中心点”。“承——商业集市区”的部分是由顺坡道而上的线形组合建筑和阶梯状向下流的水台阶景观组成的体验区域。整个区域中的“方向”和“过渡”元素是体验式景观空间的主旋律,通过被赋予的商业功能,形成了供游者停留和交流的“中心点”区域。顺着“承”的部分,自然而然地来到“转——九曲花阶区”的部分。这部分由周边布满杜鹃花的石阶构成。与“承”的部分类似,线性的台阶和坡道构成了体验空间的骨架,但不同的地方在于“方向”和“过渡”的元素与“中心点”的要素完全重合,杜鹃花海与伴随着蜿蜒向上的石阶,使游者在停留欣赏和拍照的过程中自然而然地到了下一个部分“合”。“合——游客服务中心”的部分是该空间体验序列中最核心、最精彩的部分。该部分位于场地至高点,拥有绝佳视野的优势。在此区域空间的设计中,我们通过与山体紧密集合的圆环建筑,以及圆环建筑内“雾影山林”和“邀月台”的景观打造,构建了最具功能多样化的体验空间。在“合“这一空间高潮后便是“余——曲水山院区”的部分。其作为游者下山时的一个落脚点,我们通过设置景观亭廊来构建具有舒适性的停留和休息空间,通过接洽的主路,将游者引向其他的中心点和体验区域(见图3)。

2.3.3?“CDTA”理念引导下体验区域的塑造

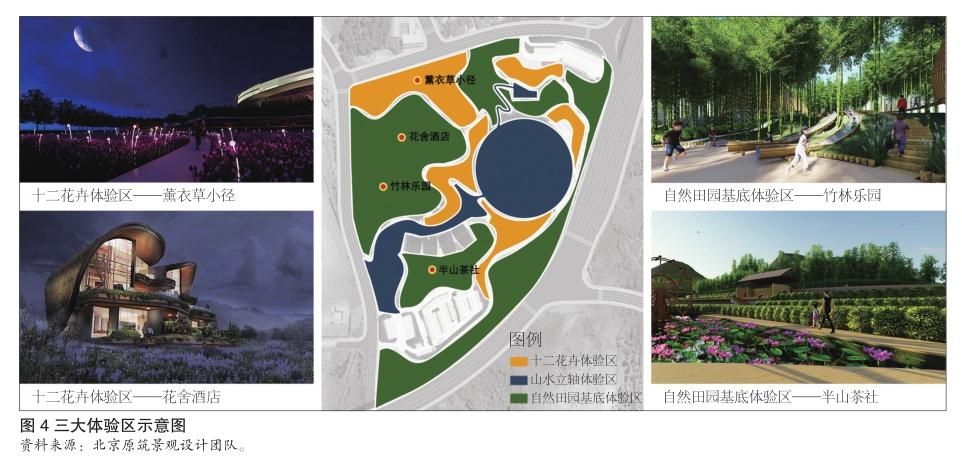

上文提到的“起承转合余”的空间序列构成的山水立轴区是场地的核心体验区。在进行场地核心区域打造的同时,我们尊重场地原始自然风貌,对场地自然资源进行梳理和整合,设定了“自然田园基底区”“十二花卉区”两个更为自然生态化的体验区域,为游者提供体验农耕生活方式和感知自然的机会(见图4)。包括视觉层面上的开阔、具有层次感和透视感的田园风光的欣赏,听觉层面上对自然中的昆虫鸟叫声的感受,知觉层面上对动植物生境和其他自然活力元素的获取。

在自然生态化的体验区域的打造过程中,一方面,结合景观生态学的理论知识,顺应地形、引导水源,梳理场地基底的区域生态系统,保证生态安全和生态系统的稳定;另一方面,运用环境心理学的知识,从景观视觉效果的视角进行有层次感和透视感的乡村田园风光区域的选择、梳理和整合;通过补植地域性的植物进行体验式景观空间的打造,从而实现游者对不同类型的体验区域的感知。

具体来说,“自然田园基底区”在很大程度上保留了场地中的植被和地形,通过补植当地特色的茶树和竹,塑造了具有复建作用的两个“中心点”,即“半山茶舍”和“竹林乐园”作为区域体验的核心。“十二花卉区”的打造则是通过种植地域性花卉植物,并在体验区域中设立能使游者脱离干扰,感受自然,具有舒适和隐蔽特点的“花舍酒店”和“薰衣草小径”等“中心点”来完成的。

3结语

进行体验式乡村旅游区规划设计的过程,在某种程度上说,就是基于场地现状,结合农耕生活方式设定体验内容,在“CDTA”理论的支持下进行体验区及体验式空间构建的过程。

基于“CDTA”理论的体验式空间规划设计主要包含两个方面。一方面,基于“CDTA”空间体验模型中“区域”构建的乡村自然基底,结合农耕生活方式及其衍生的农耕文化,通过对地域性农耕文化元素的提取和艺术化处理,以及本土化的空间设计要素进行农耕生活体验景观空间和空间体验序列的塑造;另一方面,通过基于“CDTA”体验模型中“中心点、方向和过渡”理念的体验式空间点和空间序列的打造来完成游者对不同类型的体验区域的的感知。“中心点”作为体验空间塑造的核心,是进行体验式空间设计的关键。而“方向”和“过渡”要素决定了空间体验的序列性设计规则。

在从设计到完成“体验”的过程中,设计师对体验内容和体验空间的设计能在很大程度上推动“体验”的完成,但是并非百分百的有效。空间是一个能随着空间使用者赋予不同意义而生长、变化和衰退的有机体,且不同年龄、性别及接受不同文化教育的体验者对同一空间环境所产生的体验并不能完全相同。因此,在进行乡村主题体验内容和空间的打造过程中,设计师对场地体验式设计的把控需要张弛有度,特别是对于好的场地环境,留有一定未预设的体验空间让游者自己去寻找、去探索、去定义,反而能使人们在环境中获得更好的身心体验。

注:

①“親生性”一词是由社会心理学家艾里克·弗洛姆提出的术语,该词源自拉丁语bio(生命)和philia(吸引)。 他将其定义为“对生命和所有生物的热爱 ”及“热爱人类和自然”。

②重庆南川大观游客中心景观规划设计出自北京原筑景观规划设计有限公司,建筑设计出自中国建筑设计研究院。

参考文献:

[1]余洋,陆诗亮.景观体验设计与方法[M].北京:中国水利水电出版社,2015.

[2]沈镇昭,隋斌.中国农耕文化[M].北京:中国农业出版社, 2012.

[3]宋立民.浅析生活方式与设计的关系[J].艺术教育,2018(5): 37-40.

[4]凯文·思韦茨,伊恩·西姆金斯.体验式景观——人、场所、空间的关系[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.

[5]约翰·O·西蒙兹,巴里·W·斯塔克.景观设计学——场地规划与设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[6]保罗·贝尔,托马斯·格林.环境心理学[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[7]扬·盖尔.交往与空间[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[8]诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].武汉:华中科技大学出版社,1995.