关于强迫症的漫谈(节选)

2020-08-06刘炯

刘炯

张培力(张):我从2014年开始跟仁庐合作,那个时候合作的是版画,石版。后面仁庐又安排我去了日本一家300年历史的手工的纸厂,这家厂特别愿意跟艺术家合作,做一些技术等方面的尝试。后来仁庐的老板Jung又带我去了纽约布鲁克林的New Lab,里面有很多不同身份的人在一起工作,而且他们的项目种类很多,有3D打印,他们有世界上最大的3D打印机;有绿色的生物实验;也有工业产品的设计。我参观后对两样东西印象很深,一个是3D打印,一个是3D雕刻,他们有世界上最大的3D雕刻机。

刘畑(刘):就是说他们的3D打印机和3D雕刻机都是世界上最大的?

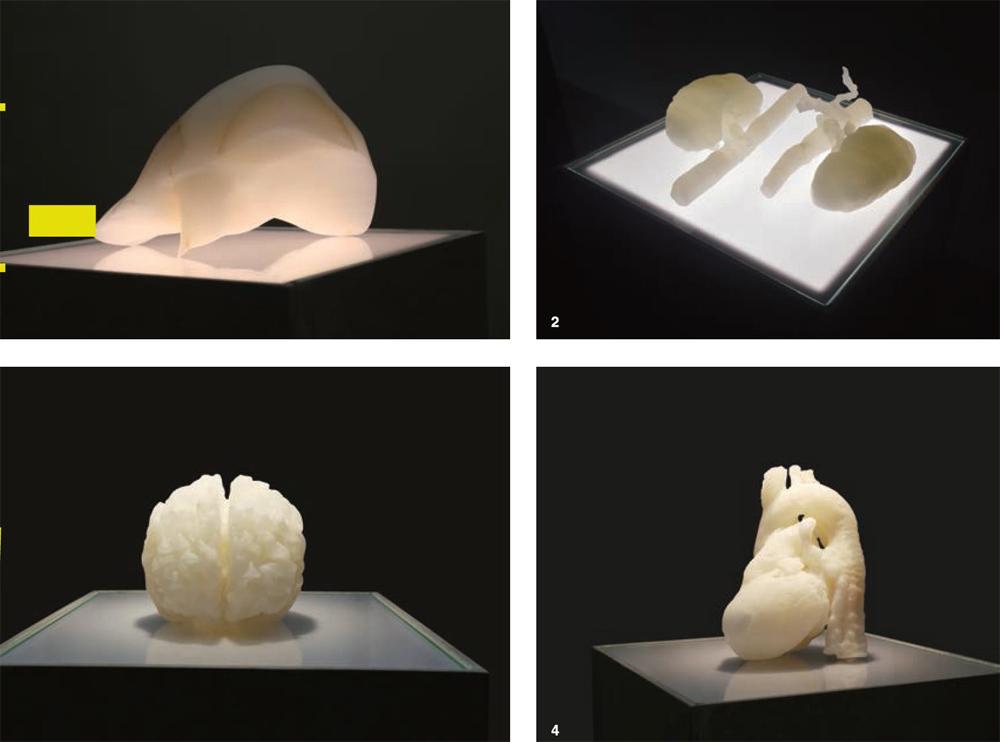

张:对,都在New Lab里。那时看完我也没有太多地联系我的作品,就觉得看得比较刺激。但是后来我自己生活里有一大堆事情,比如,我的父母在医院经常要做扫描,我自己做体检也会做扫描。所以,后来我就突然想到,是不是可以用在医院里扫描到的数字、信息、数据提供给3D打印,是不是有可能把我们活着的人摸不到的东西,也就是我们身体内部的东西,骨骼跟内脏,把它们还原出来,成为一个实物,成为一个看得见摸得着的东西。试了一下还真可以。我这次做的事情,就是把我全身凡是能做出来的,大大小小的骨髂,包括手指上最小的指骨,全部做出来。另一个是把几乎所有的内脏全部做出来。

我做出来分两步,一个是把数据先用3D打印做出模型,原大,作为一个参照,然后同样地把数据放到3D雕刻机里,3D雕刻机对石头,先完成前面的数据的雕刻,完成后再做手工精雕,因为有很多机器上面或者说材料上面会留下数据块,它不是一步到位的,不是你要多细它就雕多细,只能雕到机器/软件能够做到的,但它会保留很小的数据块,需要你后期打磨、修掉,这个时候手工打磨技术就很重要。所以,3D打印这个模型是用来让后面的打磨、手工雕刻作为参照的,就是要做到跟3D打印的东西一模一样。这个部分的工作一开始是在意大利做,我們在意大利找了几个大理石工作室,但我现在觉得特别细的东西意大利做不了,他们没有精雕的习惯。我在福建看过那边的工艺大师雕的东西,极细。所以,我现在就分开,前面的部分在意大利做,后面的部分在国内做。

整个展览有几个部分,一个部分是我身体的所有东西,用各种方式呈现;另外有一件作品跟这次扫描有关,在纸上用白色的荧光材料,用丝网印,里面的每一个小字是我不同器官的数据,然后把它做成大的数字。这个大的数字,我展览时会用的一个数字是身份证号码的后6位,但整个一套作品是1234567890。也就是说,在不同的展览,根据不同人的需要,这个数字会有变化,它可以自由组合。这是一个灯光装置,之前我没有尝试过灯光作品。这个作品整个房间都是白的,纸也是白的,台子也是白的,甚至地毯也是白的,房间是没有室外光线的,室内的光线是从黑开始渐变,一点点亮,亮到极点的时候是很耀眼的,也就是说,观众可能看到的是一片白光,然后在瞬间,灯光熄灭,这个时候荧光的字就出来了。

刘:字也是白色?

张:字本来是白色的,但是灯一关字就亮了,有点像萤火虫的颜色,有点绿,有一点点黄。还有一个是我扫描的影像,我把它做成两个部分,两个影像,一个是头部的扫描,一个是身体的扫描,把它们加快,里面颜色不断在变化,有点像万花筒,粉红、粉绿、蓝蓝的颜色。在这旁边还有一个小的作品,现在的考虑,这件作品有点难做,是我的血液总量,用一块石头来做。也就是说,我的血液总量如果是3公斤,这块石头就要是很精确的3公斤,但石头是要通红的,有点透明的,不要有杂质。另外还有一个是脂肪的总量,这个比较好做,方方正正的一块大理石。另外有件作品跟之前的扫描是不相干的,我上次去西北,敦煌那边,在戈壁上撒了泡尿,拍了两张照片,一张是有尿的,一张是没有尿的,题目就是“留在戈壁滩上的尿”。

刘:为什么想要用石头这个材料?

张:一开始我考虑用3D打印材料,3D的东西我觉得还是有一种太现代、太人工的味道。石头用的时间已经很长了,也就是说,习惯上人都接受大理石跟艺术品的关系,所以我就觉得,要隐喻到的一种东西,可能用石头比较合适,因为石头给人感觉更复杂。

刘:明白。石头其实可以说又是自然的,又带着超自然体验的某种东西。在自然中跨越超大时间尺度,亿万年形成;但在路上就可以捡到一块石头,就在你身边。仔细想想其实是蛮神奇的。虽然我们说它是自然的一部分,但我们通常又是拿它来对抗自然,对抗我们作为人所体会到的“自然”,因为“金石不朽”。可能就是因为这个,所以它还有一定的神话因素,比如说骨头和石头的关系,盘古的骨头化成了山脉等等。

张:其实,我想把前面的科技的成分隐藏起来,作品最后的呈现希望是比较古典的、传统的,不要让人感觉很时髦,所以,你看那个东西并不时髦,但若没有之前的扫描、3D打印,就没有后面的石头、雕塑。但我又不想直接把扫描这类东西呈现出来,太科技了。

刘:我看到展览题目的时候琢磨了一下,觉得很有趣,《关于强迫症的年度报告》,这里面似乎每个词都有精确的指向,像一组工业术语。强迫症是医学词,年度、报告、关于,我觉得这好像是从85时期就开始的一个方式,关于精确,甚至就是关于强迫症——当时会制定那种繁复的规则,然后去执行。这好像是一个极其长远的创作方式和方向的延续。

张:这次展览准备的时间很长,差不多两年。最早定下要做这个展览我就开始考虑题目,最多的时候我的手机备忘录里有三四十个题目,一个个删,最后留下这个题目。我是觉得这个“强迫症”可能跟自己有关,也跟别人有关。它既是对于作品的一种诱导,又是一种误导。你如果真的按照题目的指引去看作品会很失望,因为它没有提供关于强迫症的依据或是具体的东西。强迫症我觉得可以从广义上来讲也可以从狭义上来讲,广义上讲可能所有人都有,或者说所有人在不同时间都会有,比如纠结于一件事,不是你去控制事件而是你被事件控制住。狭义的强迫症应该从医学上讲,应该有具体的指标,怎么才是强迫症,就像抑郁症一样,你不能说这个人不爱说话就是有抑郁症,应该有各种指标,甚至可能包括脑电波。我觉得无论是广义还是狭义上,在这次作品里你是没有办法捕捉到这个信息的。强迫症更泛泛地让我想到,很早有一篇文章,讲政治领袖的疾病,可以说几乎全部政治领袖都有非常强烈的强迫症,他有一个政治目标,或者说理想要实现,他被这个想法纠结住了,当他获得权力的时候,他就通过这个系统实施他的想法。我觉得强迫症的确是一种病,但人们往往不会认为政治领袖的强迫症是病。其实是病,但我们没法确认。很多人说,过去的像希特勒、斯大林都有这样那样的病,是病导致了性格上的缺陷,或者说特殊性。这个跟作品没关系,我是希望把一个跟作品似乎有关又似乎没关的题目放上去,跟以前一样,这样的作品你可以觉得有意思也可以觉得一点意思都没有,它有意思,意思在哪里,你看着办。

刘:好像一直是这个态度。但如果把它理解成“关于强迫症的终身报告”,或许它就很准确。

张:怎么说?

刘:因为关于强迫症的思考和探讨,可能是始终存在于您的创作中的,甚至把它可以作为一种创作机制,当然您也是在利用这个机制同时夸张这个机制。就像刚才说的,强迫症很重要的是“理想”与“现实”的关系,其中的机制就是“意愿”:它是被迫的,但它是“自己被迫自己”,自己强迫自己,不是被外界“被迫”。可是这也是一种更深的被迫。

张:本人是没有办法做“终身”报告的,你还没有终结,你还在变。比如说我到现在我说终身报告,然后再过5年、10年,又不同了,可能这个强迫症不是那个强迫症了,不一样了,它是不同的状况,所以,每个人自己没有办法给自己做终身报告,我觉得可能还是“年度”比较合适一点。

刘:(笑)把您某个阶段的身体整个这样处理了,如果从物理的角度理解“终身”——就是全部的身体,不是从生命的角度,同时,这个报告是还可以继续做下去的。

张:我觉得强迫症肯定是在跟社会、在生活中跟他人接触,肯定是有一种外在的他人的影响在里面。强迫症很大的一点是希望自己在他人的眼中是完美的,他做的每件事情都是完美的,当然有些可能境界更高,要求更高,甚至是要伟大的,如果要成为君主,要成为一个历史上最好的君主。这个时候肯定有他者的因素在里面,但强迫症给出指令的是自己,不是别人。

刘:强迫症和观念、和看不见的东西,和想象、理想很有关系,它是一个非常唯心(理念)的病,是观念作用于你的肉体,然后,你和现实之间产生落差,你就会不断去做,反复确认——门到底关没关好,本来是一个唯物(物质)的事情,但你想要一定保证它关好,这就是你脑子里的一个想象和要求。这是一种非常有趣的和物质世界的关系。那么,这次为什么最终选用这个题目呢?为什么把强迫症作为关键词?

张:一个我觉得自己是有强迫症的,我也觉得很多人都有强迫症,这次的作品主要涉及到自己,每个观众也可以來想涉及到自己,所以,这个标题并不代表这是一个说明性的、科学或是医学的展览,让观众的确从里面了解到强迫症或是看到强迫症,我只是想着说,我这个作品是关于自己的,而关于自己的,我首先想到我身上的强迫症。我也希望就是说,可能这个作品会起到一种似是而非的提示。当然,除了强迫症以外你也可以联想到更多。但是,我现在觉得,普通人的强迫症对他人的影响不大,我比较焦虑,从历史上讲,宗教领袖、政治领袖的强迫症的确是很可怕的。所以,这个世界的灾难,要讲这个根源的话,可能有些就来自于政治领袖和宗教领袖身上的缺陷、疾病。这个是我想到的事情,不是说展览里面一定能看到的东西,所以,我是希望把这样一个泛泛的问题和具体的作品放在一起。

刘:刚才在说这是一个长线的东西,不说终身,就说这是一个“长期报告”。因为这些器官,包括这些影像、白纸、数字,都和强迫症没有直接联系,但它们和强迫症这个词,和关于、年度、报告这些词的气质,是有一个和谐状态的。就是我刚才说的精确性,甚至冰冷、机械、工业的感觉。其实,我对早期的比如说画手套的,然后制定规则的,包括你把手套切碎寄给别人,我对这一系列印象很深,同时觉得在气息和气质上和这个是贯通的。

张:只是变换了一些手法,这次的东西比较视觉化,特别是大理石,给人一种比较有典雅、传统的感觉,比较符合审美吧。我是想把这些表面的这种物质的东西给掩盖起来,包括科技的成分。像艺术计划第2号、手套,那时候是比较,可以说是反视觉,甚至于是取消视觉,那现在可以说可能有这么一个态度,又回到这种观赏性,回到这种视觉的这种灵感上。

刘:这个变化是为什么会发生?

张:可能我是觉得结果怎么样不重要,结果怎么样都可以,有这个过程就可以了,也就是说其实最后别人来怎么理解都无所谓的。你有点想让别人很直接的可以捡到你发出的这种信息,但实际上我觉得可能能解读的人也毕竟是少数,艺术品可能永远是局限于这样的一小撮人。刘:这个变化会和我们说的画廊啊,展示机制啊,这种影响有关吗?

张:不能说没有关系,我有的时候觉得我的心啊,肺啊,骨头啊,做出来能够卖不是也挺好的(笑)。也是一件好玩的事情,是吧?因为最近几年经常会想到,人很少触摸过自己的器官,要摸到也是隔了一层皮、肉。你要是说别人买,基本上你这个人就已经废了。肾当然可以。如果说要用这个来比喻的话,也是蛮奇怪的,继续把自己的器官卖掉,如果它有用。

刘:这里面其实还存在一个我们可以探讨的问题,就是艺术家的自我或者甚至说自恋的问题,就是艺术家的自我如何和别人的自我不一样。有很多艺术家会说:我的创作常常是从我身边的事情开始,但是,重点是止步于哪里。如果止步于此(我身边)的话,可能恰恰是错了。创作最终是为了创造出一个自我,创造出一个我的经历、经验,一个新的我,艺术家通过创作去最终完成一个新的我的创造,当然,在中间阶段甚至都不知道终点在哪里。但是,这种创造,其实对于他人是有一种普遍性的,就是说任意一个“我”,都可以成为新的“我”,别人也可以有这样的权力或者说能力。这个其实就是像博伊斯说,人人都是艺术家。但如果说,因为我是一个特别的人,一个特别的自我,那么,另一个人如果不特别,那就成不了艺术家,就取消掉了这个普遍性。

张:在我看来,做衣服,能不能做衣服,做了艺术,能不能做好的艺术,这个都是“命”。我觉得有的时候我们讲很自我,都知道反过来,自我的对立面是什么?是社会,是他者。那每一个事情,每一种立场,它都有一定的意义。你站在中间好像是没有问题了,又有自我又顾及到社会和他者,但是,你可以说这样的艺术家,可能什么都不是,因为太中庸了。所以,我是觉得,很多人很自我,他做不出艺术,或者说做很糟糕的艺术,很文青的艺术,很幼稚的艺术,是因为他没有考虑一个问题,艺术是表达,艺术是说话,但是,它不同于一般的说话,也不同于一般的文字表达。艺术本身有游戏规则,这个游戏规则不是你制定的,是由艺术史制定的,你无法改变。你可以藐视它,对抗它,但是,如果你想到有一天要靠你的艺术出人头地,流芳百世,那你就要考虑你跟艺术史的关系,也就是你怎么说话,怎么处理你的自我和他人的关系。但是,所有道理都明白的人,也未必一定好。很多人很自我,我相信,他做了好的艺术,你也不能说他一点都没有考虑过社会和发展,他一点都不了解艺术史,这样的人是没有的。梵高是这样的人吗?那就变成玩笑了。梵高为什么不在古罗马时候出现呢?文艺复兴为什么没有梵高呢?为什么恰恰是在莫奈、马奈之后,是跟高更、塞尚同时代的人,这是巧合吗?为什么一个时代会有这么一批相似的人?所以说没有纯粹的自我。就像我们讲一个中国人老在谈中国文化,什么是纯粹的中国文化,有吗?纯粹两个字,我觉得在我们现在这个环境里面是有危害的,因为它意味着什么,原教旨,就是强迫症。要纯粹性,没有纯粹的自我。那我觉得从人、从文化来讲,我们都是杂交的,人是杂交的,文化也是杂交的,你不承认也不行,我们都是杂种。但是呢,认同这一点,没有自己的立场,没有自我的,也未必说他能做出好的艺术。所以,我说这个东西啊,有多少自我,有多少他者,有多少社会性、责任感,到最后归结到你能不能成为一个艺术家,能不能成为一个好的艺术家,这个是命。

刘:我理解这个“命”的说法,倒不是说是命定的,而是没有一个公式,没有标准答案,每个人就是有每个人的路。

这次的作品还是能感觉到一种“绝对”性的,尤其是刚才在描述那个房间,绝对的白,绝对的亮,瞬间切换到暗,然后,又有一些很隐约的东西突然出来,我觉得这种绝对性似乎也经常是您的创作要去构造的一个东西。

张:这也算是强迫症的表现之一(笑)。我觉得好像视觉,要么把它削弱到几乎没有,要么就很强。我不太喜欢中间状态。

刘:说到工作的个人性,其实在今天已经很少有以个人作为一个工作单位的工作方式了,最典型的是科学家,即便物理空间上不在一起,但也是一个巨大的共同体,你一定要读同行的论文,引用别人的研究,一定是大规模的合作和交流。那么艺术家的那种极强的个人性,在今天这个时代,是应该被坚持,还是应该要被超越?

张:我觉得艺术家的个人也不是纯粹的个人,文艺复兴的时候米开朗基罗、达芬奇就跟美弟奇家族有密切的关系,他们可以完成很多订单。那今天比如像我这次展览的作品,如果没有把我跟一些技术的部门、机构联系起来,这个作品做不出来,我可能连想都不会想。所以,这个展览作品的产生本身就说明艺术家的工作不是纯粹个人的,但有个人性在里边,你发出的声音是你个人的声音,不是大家都在说的一句话,或者说是大家都在用同样的一个腔调说的话。好比说,艺术家在今天怎么面对所谓的潮流?怎么面对比如说今天的网红?你是能够坚持你的个人性,还是你要去追逐潮流。我觉得现在可以说没有任何一个性质的工作、事情是纯粹个人的,其实早就没有了。我们讲这个个人性无非是什么?就是说在今天中国这个环境里头,我们过去艺术家都是被当作工具,然后在一段时间里面艺术家都是充满了集体主义精神,我们大家一起来做一件什么事情,要完成一种什么历史使命。那个时候好像有很多幻觉,现在只是把这个事情落实到自己身上,也就是说,是我自己想做的,不是别人要求的,也不是我跟别人共同来完成一件什么事情。当然现在又换了,有很多合作的机构,包括那些工匠,没有他们这个作品出不来,跟以前手绘、画画、写作的方式已经完全不一样了。那个时期完全是个人的,但那个时期的意识不完全是个人的,85之后的一段时间里,在我看来,真的是很有使命感,是充满了集体主义精神的。

刘:刚才看那些作品的照片的时候,有一个词突然蹦出来,就是“舍利子”。我们现在是把一个柔软的器官直接化成石头,但最经常听说的这个转化,其实是最后变成舍利子的那个结晶状态。它和这种状态蛮不一样,但在这次的创作里面,好像又有一点平行的意味。

张:这里边也是我带了一些疑问来做这些作品。因为很多问题不是说最近几年才开始会提醒我去纠结,其实我从很小的时候就开始纠结,并且我一直觉得我这个人是离死特别近的。这些作品上面我倒没有直接想到舍利子。但是我是想到,人作为一个“物”的存在,这个物跟所谓的灵魂、精神性,在时间上或者说在存在的形态上,它到底是一个什么关系?一般都说人走了以后,灵魂会转换,去到另外一个地方,那走之前呢?走之前有可能灵魂出窍?所以当这个物,被转换出来了,我们讲灵魂不能转换,是因为你身体的累赘、肉身在那,它附在你身上,只有肉身没有了,灵魂才会转换,或者说附到另一个肉身上去,狗啊,猫啊,都有可能。但是有的时候这个是我们得到的一个常识、知识,别人告诉我们。但是,我们从来没想过肉身还在的时候,灵魂到底在不在你身上,你这个灵魂到底是谁的,是你自己的吗?还是别人的?

我小的时候生过非常非常可怕的结核性脑膜炎。幸亏我父亲是学医的,他发现很早,发高烧,然后,去医院一查,脑膜炎。那个时候脑膜炎死亡率很高,不死也傻,所以,我经常问我父亲,我要是不得这个病是不是更聪明,现在已经傻了很多。我小的时候对死,我自己感觉比一般的小孩要感受多一点。经常一发高烧,然后人开始难受,我就会想到说不定明天就被拉走了。

刘:这次整個展览基本是你把自己的身体作为一个物体,作为一个对象来展开,投射到各种材料上。

张:对,可以说是一个展开,也可以说是一个反观,我看我自己。因为只有在今天你可以做得到,看自己的看不见的东西。这部分看到了,当然还有更多的部分你是看不到的。 刘:对,包括里面的影像,这种新的科技提供出的新的影像,就是“看到的东西”。以前佛家说“白骨观”,把人想象、“观想”成白骨,这个需要一种念力,或者是一个想象力的结果,现在其实是技术给你一个全新的观看的经验和方法。包括我因为是很晚才自己开车,但是上路的时候,我把它称为一种“质点观”,物理学里面不是有质点嘛。开车的时候,你就把那个人当成一个质点,根本不会把他当成一个人,而是把他抽象成一个运动的点,那这个就是一个新技术带给你的新的观看经验,这个很妙。我都想写一篇,开车的时候那个体验,非常符合东方文明(笑):首先你要“中道而行”对吧,就是要开在中间的,就是《尚书》里面说的“允执厥中”;其次,过去心不可得,未来心不可得,你以前很安全没有用的,永远是要“当下”;然后,你开车,你的车是几座的,这个就是所谓那个大乘小乘……

张:开车能带给你那么多想法。

刘:其实,说实话开车是我近几年干过的最有“精神性”的事情,但也是因为到了这个年龄,有些储备才会想到,如果很早学会,可能反而也不会有任何感觉。

张:这个倒是很奇妙的,可能因为你是做理论的,所以你会把这两个事情联系起来。刘:例如什么叫修行,修是长,长途驾驶,修行其实就是好好地开下去……

张:其实我觉得,你细想一下,生活当中很多事情都是可以跟修行联系起来的。做艺术其实也是不断在修行的一个过程,就跟开车一样,过去安全,过去做好的作品,其实是过去了,跟现在无关。你现在只要做一件很糟糕的作品,可能前面都没有意义了。所以我为什么讲,现在还不能说是写出终身报告,因为可能还会再往下写。

刘:或许它是一个永未停止的报告。

张:路还没走完。

刘:对,途中报告。

张:还没“泊车”(笑)。

刘:“修行”报告(笑)。