化学阉割真的可以阻止性侵儿童吗?

2020-08-06启德

启德

沸沸扬扬的韩国N号房事件尚未停息,国内也传出类似的儿童性犯罪案件,对“恋童癖”的愤慨与声讨甚嚣尘上。

N号房事件发生在韩国,而韩国是亚洲首个对强奸犯实施“化学阉割”的国家。不少网友在为国内受害的孩童心痛不已时,气愤地问到:什么时候中国也对这些罪犯实施化学阉割?

什么是化学阉割?它真的能像人们想象的那样严惩性犯罪者,杜绝“恋童癖”作恶吗?

“化学阉割”不是阉割

无须讳言,化学阉割一词在中国公众讨论中如此熱门,在很大程度上,是因为“阉割”二字自带强烈的感官冲击,很能满足人们要求严惩性犯罪者的心理。

许多人支持化学阉割,是因为这个提议看起来能最大程度的羞辱强奸犯。

越是重视男性尊严的社会,阉割对男性的羞辱性就越强。在中国,这一点不言自明,从人们乐于用太监、公公、没卵子骂人就可见一斑。

问题是,真正的化学阉割其实与多数人的想象有着本质性的差异。人们在化学阉割上投注的情绪色彩,实在是过多了。

对化学阉割态度最坚决的人群,基本是比照着物理阉割来理解它的。

一般人概念中,阉割就是永久性切除生殖器官或生殖腺,一经实施就会给受刑者带来终身性不可逆的生理与心理变化。这就是太监、公公、阉人沦为骂街修辞的主要原因。

阉割的历史有千年之久,除了中国人熟悉的太监,其它古文明也有类似阉割后宫侍卫的行为,尤其以阿拉伯帝国和奥斯曼帝国最为著名。

现代欧美也一度将物理阉割作为矫正精神病和罪犯的手段。1892年,瑞士在现代精神病医疗中首次使用阉割作为医疗手段。20世纪早期,欧洲开始对性犯罪者实施阉割。

19世纪后期,美国印第安纳州的哈里·夏普医生阉割了180名男性罪犯,以减少男囚的性冲动。在他的带动下,印第安纳州开始用身体阉割以减少累犯,并成为第一个合法化阉割“精神缺陷者”的州。

阉割的悠久历史为人们提供了大量认知素材,现代诞生的化学阉割被冠以阉割之名,也与这些下意识的联想脱不开干系。

然而,所谓化学阉割的实质只是一种用药物施行的行为矫治,与物理阉割相差甚远。

化学阉割的原理是用药物来降低男性睾酮素,通过调节性激素抑制其性欲。这大概是它唯一与物理阉割的相似之处。它一般被用于犯罪者获取假释提前出狱之后,作为一种基本不限制人身自由的矫正手段。

化学阉割的目标是将男性血液中的睾丸激素水平降低到青春期来临前的水平,这种低水平可降低其性冲动。当事人会暂时性无能,性高潮、精子数量、手淫频率和满足感都会减少。

与人们想象的阉割之后就成废人不同,化学阉割是完全可逆的,不会影响人的终身生殖能力。用药期间虽然有一定副作用,一旦停止注射药物,短期内人体就会恢复激素代谢,化学阉割也就无效了。

在司法领域之外,同样的药物矫治广泛存在于精神疾病的治疗中。许多病人也会用同样的方法来治疗或矫正其精神问题,比如各种令人困扰的性癖、性瘾甚至躁狂症。

它之所以被纳入司法制度,正是因为它首先是一种被认为能有效帮助行为矫正的医疗方案。

1944年,发生了有记录的历史上第一例化学阉割。当时使用的药物是合成雌激素,己烯雌酚。后来,化学阉割广泛使用的药物改为了醋酸甲羟孕酮(MPA)。

虽然MPA治疗性犯罪的功能从未得到FDA(美国食品药品监督管理局)的批准,美国还是在1966年实施了第一例MPA化学阉割。充满争议的研究员约翰·莫尼对一个性侵了自己6岁儿子的双性向异装癖注射了MPA。

司法领域对化学阉割的早期应用非常激进,滥用这一手法矫正同性恋更是人尽皆知的黑历史。

最有名的故事就是数学家、计算机之父阿兰·图灵的遭遇。

1952年,图灵因当时仍属违法的同性恋行为,被判处“严重猥亵罪”。为了避免牢狱之灾,图灵接受了化学阉割,作为缓刑的代价。

图灵当时被注射的是雌激素,用以降低性欲。化学阉割“割”了一年,长期注射雌激素导致图灵乳房发育,也就是男性乳房肥大症。图灵因此痛苦不堪,两年后选择了自杀。

进击的化学阉割

从1960年代起,化学阉割开始从欧美向全世界传播开来。21世纪以来,包括俄罗斯、印度尼西亚和波兰在内的许多国家立法将化学阉割作为一种法定刑罚。

在司法轻刑化日益成为主流的时代,化学阉割之所以能被各国广泛接纳,其实正是因为它实际上是一种相当人道的、可逆的药物矫正,而非具有强烈羞辱性的酷刑。

如今,从欧美到亚洲都有采用化学阉割的国家,但具体实施的方式不尽相同,主要区别在于化学阉割是否强制。

其中,韩国、俄罗斯、波兰、摩尔多瓦以及爱沙尼亚规定的是强制化学阉割,英国、法国、德国、瑞典、丹麦以及挪威等是在自愿的原则上,对性犯罪者实施化学阉割。美国的情况要更复杂一些,部分州是强制、部分州是自愿。

越来越多的国家开始考虑对性犯罪者实施化学阉割,其中重要动因之一,是性侵案件,尤其为世不容的儿童性侵案引发的舆论压力。

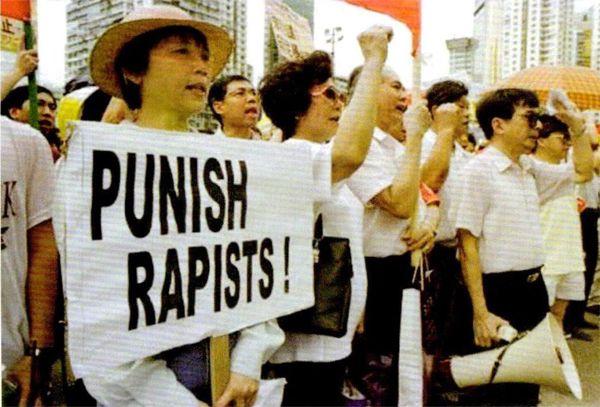

印尼街头要求严惩强奸犯的游行者

比如印尼,就是因为一起14岁女学生在放学路上遭到醉酒青少年轮奸并杀害的案件,引起了首都雅加达民众的抗议游行,要求政府严惩性侵儿童罪犯。

印尼总统佐科颁布新的紧急法令,除引入死刑和化学阉割外,还规定被定罪的恋童癖者即便刑满释放,也必须佩戴电子监控装置。

更为知名的是改编成电影《熔炉》和《素媛》的两起韩国性侵女童案。这两个引发公众关注的案件,推动韩国成为亚洲首个实行化学阉割的国家。

电影《素媛》改编自2008年韩国的真实案例,韩国安山市赵斗淳性侵8岁女童致残,引发了民众游行示威,当时总统李明博出面道歉,并承诺修改性侵儿童的刑责,引入了化学阉割作为刑罚。

和今天的中国一样,各国公众支持化学阉割的情绪都颇为相似。例如,多数人都有意无意的将化学阉割照字面理解为一种严惩罪犯的酷刑,这些国家的官方也乐于维持这一印象,以取悦民众。

而对那些对化学阉割有更理性认识的人来说,意识到身边可能的危险分子都在强制用药中,其性欲被压制,也能一定程度上提高其安全感。

化学阄割成本主要是经济上的:按照韩国司法部数据,每年每人维持用药和药物监控的成本为500万韩元,约合近3万元人民币。

这对发达国家不成问题,但对于中国而言,2019年全国居民人均可支配收入中位数才26523元。换句话说,给强奸犯用药的成本,比普通人一年收入还要高。

化学阉割能保护儿童吗?

当中国发生类似儿童性侵案的时候,“将恋童癖化学阉割处分”是网民时常提出的主张。那么,这种手段能否保护儿童免于侵害?

答案取决于你怎么看。从统计数字上说,化学阉割当然是有积极作用的,只是并没有许多人说的那么大。

有研究者全面回顾了现有的69份相关研究,这些研究显示,大部分性侵罪犯在药物和行为矫治之后再犯罪率都下降了。综合所有研究数据并修正了数据瑕疵之后,接受治疗者的再犯罪率(11.1%)比对照组的再犯罪率(17.5%)减少了6个百分点。

但从另一方面来看,这个积极作用只是概率上的。对个体而言,化学阉割并不能保证每个前科犯都不会再次实施性侵。

这首先是因为,儿童性犯罪者不一定是恋童癖,甚至不一定存在任何精神医学意义上能够被矫正的性癖。导致性犯罪的因素是复杂的,不正常的性欲只是其中之一。

据精神病学研究者马歇尔等人的研究,在已知的儿童性侵案例中,对未成年人存在性倾向的罪犯只占25%-50%。而这里的“对儿童存在性倾向”,尚不能诊断为精神医学上的“恋童癖”。

按照《精神疾病诊断与统计手册》和《国际疾病分类》,恋童癖的定义可以归纳为:成人或较年长的未成年青少年(与对象的年龄差距在5岁以上)持续地以儿童作为最主要的性吸引力对象。

2006年的一项研究中,多伦多大学精神病学研究者Michael C.Seto采用了医学标准来衡量被认为是恋童癖的罪犯,发现在685个案例中,只有35%的作案者是真正的恋童癖。

可能有人会说,即使性侵者不是精神医学意义上的恋童癖,但是对其化学阉割,压制其性欲,不是也可以预防他再次作恶吗?

这又回到了前面的问题:导致性犯罪的因素是复杂的,除了性欲,还有压力、反社会倾向、酗酒、幻想等等。对其他因素驱动的犯罪,仅靠药物降低性冲动是无效的。

而且,药物降低性冲动的实际效用也有争议。因为现有的研究使用的数据大多是用药者的自我报告,他们有动力把药效往高里报,以换取较低的用药剂量,可靠性存疑。此外,用药者还可以反向服药,抵消药效。

由于药物作用是完全可逆的,这还带来了另一风险:对于那些将化学阉割作为传统刑罚替代选项的国家,真想再次作案的罪犯,会为了提前出狱而“自愿”选择化学阉割。

之所以介绍化学阉割的这些不足之处,并非是要争论强奸犯到底应不应该被化学阉割,而是要强调这样一点:在当前中国的舆论中,化学阉割的作用和地位都被过度夸大了。

它首先是精神医学中的一种治疗方法,其次是司法领域的一种药物行为矫治。人们需要意识到,与之最接近的其实是轻罪犯人接受的社区矫正,而非仅次于死刑的肉刑。

一个人的行为能不能被这种药物疗法矫正,应不应该被施以矫正,需要医学来决定。在那些已经实行化学阉割的国家,也需要依靠精神医师的诊断意见做出判决,而非普遍适用于所有相关的性犯罪者。

在这种药物矫治上施加了过于强烈的感情色彩,一方面会对它的实际效果产生错误期待,另一方面,则会让那些真正有相关精神问题的而没有犯罪的人反感、逃避正常的治疗。

“恋童癖”这个词在大众舆论中往往被等同于“性侵儿童”。实际上,这是混淆了医学概念和司法概念,混淆了思想和行为。

今天的科学研究早已表明,恋童癖有着对应的生理基础,在相当程度上是遗传性的。这种疾病并不一定导致犯罪行为,将病患和罪犯在舆论和司法上同等对待并不公平。

在一个对8718名德国男性的调研中,有2.4%的人承认在成年期对儿童有性幻想但并未与儿童发生过性接触。研究者估计,整体样本中有0.6%的人符合恋童癖的医学标准。

普遍的社会排斥,和将药物矫治称之为价值色彩强烈的化学阉割,反而会导致这些需要帮助的恋童癖患者逃避医疗救助,进而提高儿童面临的潜在风险。

目前,各国司法引入化学阉割的时间不算长,范围也有限。即便早已引入化学阉割,并立法严惩性犯罪的韩国,诸如N号房这样的性侵案件仍不时爆出。现有的社会体系在未来何以更好地保护儿童和女性,仍是一个持续引发争议的复杂问题。

化学阉割并不是一种能够普遍适用于性犯罪者,杜绝其再犯的灵丹妙药,更不能满足公众严懲性犯罪者的期待。对于后一种目的,它显然也不是最佳解决方案。

(刘丽荐自社会先知道)