河北抚宁邴各庄东汉墓地相关问题探讨

2020-08-04刘尊志

【关键词】河北抚宁;邴各庄东汉墓地;家族墓地;墓垣;墓祭设施

【摘要】河北抚宁邴各庄东汉墓地发现、发掘墓葬6座,分布集中,另有石砌遗存和砖砌遗迹。该墓地为一处经规划的家族墓地,M1位置在最北侧,其他墓葬以M1为核心进行布局和墓位的安排。石砌遗存面积较大,但仅围绕M1,其他墓葬基本都在其外,加之砌建的石材规格较小,该遗存为M1墓垣的可能性较大。墓垣外的2处砖砌遗迹应为墓外用于祭祀的祭台,南侧祭台可能为M1及其南侧的相关墓葬共同使用,西侧祭台则主要为M2所用,也可能服务于M1。M1规模大,形制复杂,墓葬的建造与多人葬的需求及墓外设施的砌建有着密切关系,而陪葬品及墓外、墓内祭祀的设置等均反映出汉代丧葬文化的不断推广、普及和趋于统一的特征。

邴各庄东汉墓地位于河北省秦皇岛市抚宁县城东北4公里处,距邴各庄村约0.5公里,1996年4—6月发掘,清理东汉墓葬6座,分别编号为M1—M6,时代为东汉末期,公布资料时对墓地时代、墓外设施、墓内祭祀及家族墓地等进行了探讨和分析[1],后续又有学者对M1出土的陶楼进行过专门研究[2],为进行该墓地相关问题的研究提供了重要参考。本文拟在已有研究的基础上,对邴各庄东汉墓地的一些相关问题作探讨。

一、墓地布局与家族墓地

从墓葬位置示意图来看,邴各庄东汉墓地大致在邴各庄村北,是由多个墓葬集中分布而形成的一处墓地。1990年8月,在该村东南1公里处曾发现2座西晋初期的砖室墓[3],考虑到相距较远,是否为同一家族的墓葬还很难确定,本文亦不作过多探讨。

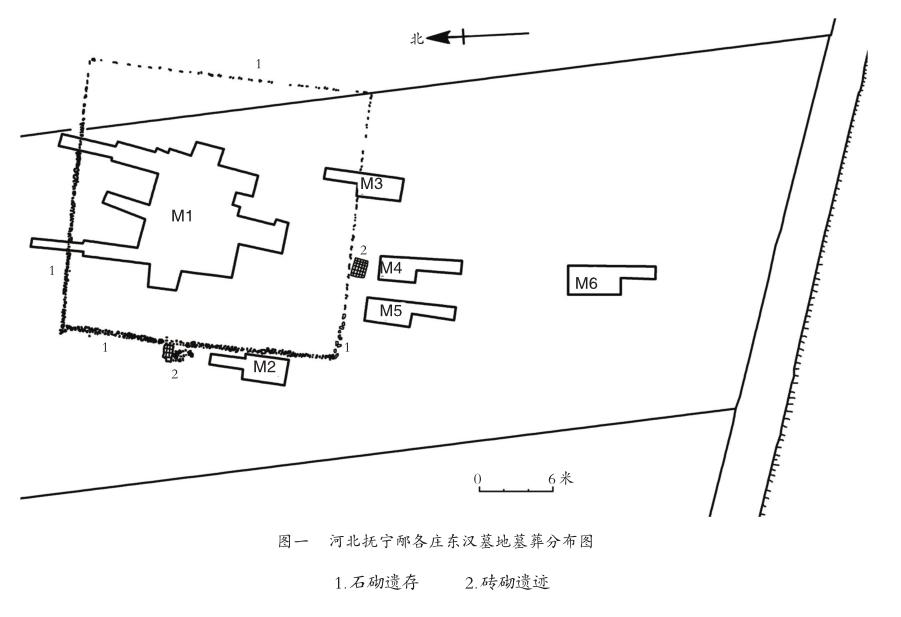

邴各庄村北东汉墓地共计发掘东汉末年的墓葬6座。M1规模最大,有三条墓道,皆北向,多室,大致呈“屮”字形。另外5座规模较小,单室,墓室规模大致接近:除M2的墓道位于墓室北壁中部、北向,整体呈“凸”字形外,其余4座墓葬的墓道均偏于墓室东侧,整体呈刀把形。其中M3的墓道位于墓室北壁东侧,北向,M4—M6的墓道皆位于墓室南壁东侧,均南向(图一)。

M1的墓外有方形石砌遗存,石砌遗存的南、西两侧各有一处砖砌遗迹;M2位于M1西侧石砌遗存之外,紧邻石砌遗存,其北侧较近距离有一处砖砌遗迹;M3位于M1南侧,位置偏东,墓道打破石砌遗存并向北延伸;M4、M5东西并列,位于M3南侧偏西,北侧与石砌遗存稍有距离,M4北侧与石砌遗存之间为另一处砖砌遗迹;M6位置略远,在M4、M5南约10米处,东壁与M4大致对齐。整个墓地中,M1规模最大,位置在最北侧,M2—M6的规模相对要小,相对方位均在M1的偏后位置,皆在较近距离围绕石砌遗存,仅M6的位置略偏远一些,但其距离石砌遗存也不足20米。具体来看,M2、M3与石砌遗存距离较近,且均北向,M4、M5与石砌遗存的距离也较近,二墓与M6皆南向,这应有相关原因。5座墓葬与M1的相对方位及它们与M1外石砌遗存的关系,体现出该墓地以M1为核心的布局和安排。考虑到墓葬之间的距离大多较近或紧邻,墓地中有规模较大的核心墓葬,其他墓葬围绕该墓葬分布,规模接近且相对略小,还有相当数量墓葬的形制(含墓向)较为一致,加之时代大致相同,此处为一处家族墓地当无疑问。

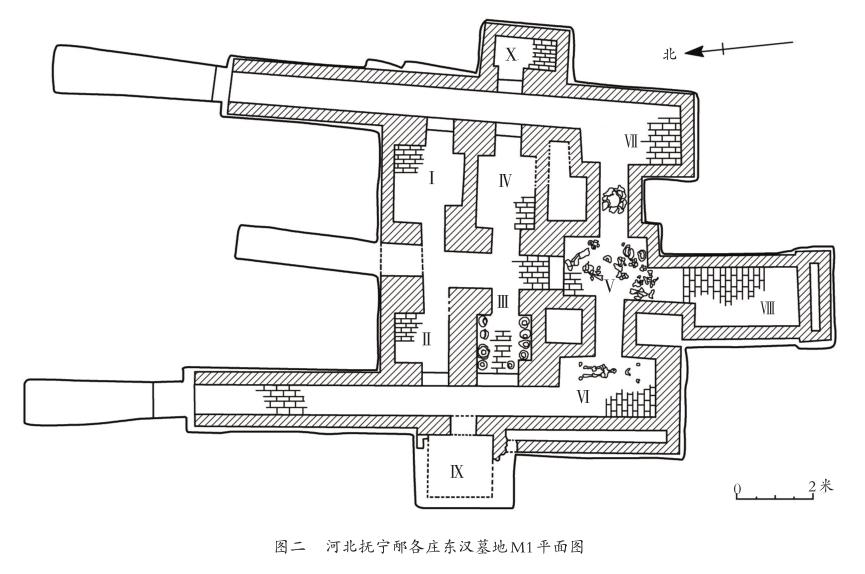

經科学考古发掘,可知M1为多人葬,至少墓内的Ⅵ室、Ⅶ室、Ⅷ室三个室内葬人,从共葬同一墓穴及共享前室(Ⅴ室)内祭祀来看,M1内所葬人判定为同一大家庭的不同成员较为合适。Ⅵ室葬有2人,据此可大致推断另二室也应葬2人,即M1内很可能葬3对夫妻。这三个室中,Ⅷ室为主后室,且面积较大,Ⅵ室、Ⅶ室为前室侧室,面积稍小,因此就该大家庭中以夫妻为单位的小家庭来讲,Ⅷ室墓主夫妇的辈分及等级相对较高,Ⅵ室、Ⅶ室墓主夫妇的辈分及等级相对要低一些(图二)。据公布资料,M3的墓室圹南北长3.68米,东西宽2.16米,从平面图来看,棺室长约2.9米,宽约1.4米左右,墓内葬1~2人为宜,结合M1Ⅵ室宽1.6米、内葬2人的情况,M3的棺室宽度亦不算窄,考虑到东西两壁有向内挤压的可能,M3内葬2人的可能性较大。M2及M4—M6的墓室圹与M3尺寸相近或相当,墓葬内都很可能葬2人,即夫妻二人。因此,邴各庄村北东汉墓地是以M1Ⅷ室墓主家庭为核心、由多个夫妻同穴合葬墓组成的家族墓地。

墓地中各墓葬的位置或方位的不同及其规模、形制的差异,体现出对应墓葬的等级、墓主地位与辈分及整个家族中的亲疏关系等内容。M1规模大,还有石砌遗存,为该处墓地的核心墓葬,墓主所属家庭在家族中等级要高,尤以M1Ⅷ室墓主最为突出。M2呈“凸”字形,单独位于石砌遗存的西侧,虽位置略偏西南,但某种程度上与M1东西并列,墓主夫妇很可能与M1的墓主为较近的族亲,等级也会稍高一些。M3、M4、M5均在M1后(南)侧,M3墓室紧贴石砌遗存,但墓道打破石砌遗存,M4、M5则与石砌遗存稍有距离,三座墓葬的平面形状均为刀把形,规模相似,与M1墓主的关系也应较密切,但较之M2墓主可能稍差。M6的形制、规模与M3—M5相似,虽距离略远,也应是家族中的成员,并与其他墓葬的墓主有着相应的亲族关系。

在上述分析的基础上,可再审视该墓地的墓葬布局(图一)。M1规模较大,墓外有面积更大的石砌遗存,石砌遗存外南侧略偏西和西侧中部稍偏北还各有一处砖砌遗迹。这两处砖砌遗迹作为墓外祭祀设施当无疑问,就其具体内涵、性质及与墓葬布局等相关的内容,笔者将在下文作专门论述。M1墓位及相关遗存确定后,其他墓葬当是以其为核心修建和分布,这在较多汉代家族或家庭墓地中均有体现,且西汉时期已较普遍。如江苏徐州奎山发现的西汉墓群,M11规模大、等级高,墓内葬3人[4],周边几座基本为夫妻合葬墓①,可见邴各庄村北东汉墓地中墓位的安排和布局是有所继承和延续的。M2墓主为M1墓主较近的族亲,墓位选择在M1西侧偏南,紧邻石砌遗存,墓向与M1一致,平面形状呈“凸”字形,有别于其他几座墓葬,且相对独立,而墓外前端的祭祀设施也可能与M1共用。M3—M5的墓主与M1墓主的亲族关系大致接近,墓葬的相对位置基本在M1南,即后侧,这样安排凸显了M1在墓地中的地位。M3在石砌遗存的东侧,墓圹紧邻石砌遗存,墓道北向,局部打破石砌遗存,时代应晚于M1和石砌遗存。推测M3在开挖墓圹时选择紧邻石砌遗存,因其位于M1南侧,若墓道开于东侧或西侧可达到要求,但其在墓向方面选择了与M1一致,所以形成墓圹与墓道南北向,墓葬北向并局部打破石砌遗存的情况。M4、M5亦应选择了紧邻石砌遗存,若定在M3东侧则距离M1远,且位置较偏,选定偏西侧较为合适。M4与石砌遗存南侧中心点向南延伸的水平线的垂直距离与M3基本相同,也说明了当时进行墓位安排与布局时的规划和要求。M5则与M4东西并列,距离较近,应是M4位置确定后的墓位安排和定位。就M4来讲,选择这一位置,其北侧即为砖砌祭祀设施,所以该墓与M5不仅距离石砌遗存稍远,亦不能选择北向墓道,但从另外一个方面看,至少这两座墓葬(M3、M6亦有可能)可与M1共用祭祀设施,达到享祭的目的,该祭祀设施使用时间较长也可说明这一点。而祭祀设施位于M1与M4、M5之间或许也是墓葬布局的规划。M6位置稍远,墓向与M4、M5一致,应该是在二墓布局基础上的规划和安排。可以说,该墓地的墓葬分布和布局与墓主家族存在较大关系,呈现出的家族墓地特征也较为突出和典型。

二、石砌遗存与砖砌遗迹

M1是邴各庄村北东汉墓地中规模最大、结构最复杂者,其墓圹四周的地面发现有一周用石块和河卵石垒砌的近方形的遗存,该遗存的南墙与西墙外紧邻处还发现有砖砌遗迹,体现出不同的内涵和用途。

(一)石砌遗存

方形石砌遗存的北墙多用较大的河卵石垒砌,西墙多用大块的不规则状石块垒砌,现存2层石块,高约0.4米,东墙经钻探也是用石块垒砌,南墙仅西南角余石块,其他几座规模相对较小的墓葬分布于石砌遗存的南侧和西侧。关于该遗存,公布资料称之为石围墙[1]。

笔者认为,该遗存作为石砌的墙当无疑问,是否为围墙还需讨论。关于墓地围墙,出土文献及传世文献中均有记载,多是针对等级较高的墓葬,且以西汉墓葬居多:湖北云梦睡虎地M77出土的《葬律》竹简载,西汉列侯墓地“中垣为门,外为阙,垣四陬为不(罘)思(罳)”[5,6];汉哀帝令为宠臣高安侯董贤“起冢茔义陵旁,……周垣数里,门阙罘罳甚盛”[7]。对于等级稍低的墓葬,《盐铁论·散不足》中有“中者祠堂屏阁,垣阙罘罳”[8]的记载。可以看出,文献所载墓地围墙多有相关配套设施,如门阙、罘罳等等。考古发现的墓地围墙也较多。西汉时期等级较高的墓地如:江西南昌海昏侯墓地,夯土围墙,有门及门阙,墙内有多座墓葬及道路、水井等[9];山东苍山县金山西汉墓,石砌围墙的墙体部分保存较好,并与房屋等建筑的墙体相连接,包绕墓葬及其他建筑等,部分借助相关建筑的墙体[10]。东汉墓地也有较多发现:安徽萧县破阁东汉中晚期M88,围墙长方形,四角近直角,面积约650平方米,出入口似在南侧稍偏东,墙用石块砌筑,墙内中部略偏北有墓葬1座[11];江苏邳州青龙山南麓的东汉彭城相缪宇墓周围有石砌围墙,墙内南部有一定面积的开阔地,南墙基东端有一方形凹槽,似为门框臼窝[12];江苏徐州市贾汪石猴林墓地为一处东汉时期家族墓埋葬区,外围存有围墙遗迹,由石板材和石块等砌成,南北长48米,东西宽39米,西侧可能有门,围墙内的墓葬时代相近[13]。上述考古发现的墓地围墙均有配套设施,就东汉墓地的围墙来讲,至少都有门或出入口。围墙设有出入口,是进出围墙内外的必要设施,为保护墓葬等,围墙的门大多时候应该是关闭的,在进行墓祭和其他活动时则需打开,但邴各庄东汉M1外的方形石砌遗存并无门或出入口。

围墙,简单来讲,就是围合或保护某一区域或区域内相关遗存的墙体,而其自身也因此形成相应的遗存。墓地围墙是将墓葬及相关设施等包绕在内,使得围墙内形成相对独立或封闭的空间,同时还起到保护墓葬及相关设施的作用。从考古资料看,墓地围墙的围合面积较墓葬或墓葬封土要大,很多还要大出许多,墙内墓葬是主体,或仅1座,或有多座。围墙内有1座墓葬者多有相关设施,如:山东苍山县金山西汉墓的围墙包绕墓葬和多个建筑,另有2个平坦开阔的室外场地[10];安徽萧县破阁M88围墙内的墓葬位于中部略偏北,周边空间较大,可能有道路及祭祀设施,惜遭破坏不见[11];东汉彭城相缪宇墓石砌围墙内南部的开阔地发现有石建筑构件,可能有祠堂类设施[12]。围墙内有2座及以上墓葬者,有的亦有相关设施,如南昌海昏侯墓地围墙内墓葬、设施均较多[9]。因此,就汉代墓地围墙来讲,应该具备三个特点:1.墙体与墓葬之间虽有紧邻者,但其他位置会有较大的空间,有的则是墓葬封土周边皆有较多空间;2.同一家族墓地是多个墓葬位于围墙之内,这在已发现的汉代围沟家族墓地中也有体现,东汉即有较多墓例,如河南偃师阎楼东汉墓地[14]、江苏邳州山头东汉家族墓地[15]等等,而且皆有出入口;3.无论围墙内有一座还是多座墓葬,相关设施如祭祀设施等基本位于围墙内。邴各庄村北东汉墓地发现的石砌遗存与这三个特点并不相符,尤其是其他墓葬虽距离较近,但均在墙外,而且砖砌的祭祀遗迹也在墙外。

墓地围墙将墓葬及墓地设施围合在墙内,与围墙外空间相对隔断,内部则形成相对封闭、互有联系的空间,围墙的最突出作用是保护墓葬及相关设施,同时也可达到相应的丧葬目的与需求,如可作为年岁较久远后便于识别的标志等。因此,墓地围墙要有相应的高度和坚固度,这样才能尽量避免无关人员进入,从而减少损毁和破坏。汉代墓地的围墙或为土筑,或为石砌,少见或不见砖砌者,如贾汪石猴林墓地围墙局部由砖块和石材混砌[13]。西汉晚期至东汉,有山地区多数用石砌,这与取材及砌建要求等有关,上述相关考古资料皆可体现。有的墓地围墙使用形体较大的块石,如:邳州相缪宇墓围墙的墙基础为夯土和碎石,墙由加工过的条石垒砌四层而成,顶面凿成屋檐状坡面,浮雕瓦垄、瓦当[12];贾汪石猴林墓地的围墙由加工的石板材配以石块和少量砖块砌成[13];萧县破阁M88围墙用大小石块错缝垒砌,中以小石块填充[11]。从平面图来看,邴各庄村北东汉M1外的方形石砌遗存相对较窄,与之对应的原墙体不会太高,砌建材料为石块和河卵石而非块石或板材等,且体积均较小,亦很难垒砌相对高度的墙体。而其北墙多用河卵石垒砌,比较少见。河卵石光滑无棱角,更不便于垒砌相对宽度与高度的墙体。另从墓葬分布看,M3墓室紧邻石墙,墓道则打破石墙,若该遗迹为围墙,M3修建时其应有相应的高度,M3的墓道将其打破不合情理。

综合以上几点,邴各庄村北东汉M1外的方形石砌遗存不应被视作围墙,笔者认为,其作为M1封土边缘的石砌墓垣较为恰当。

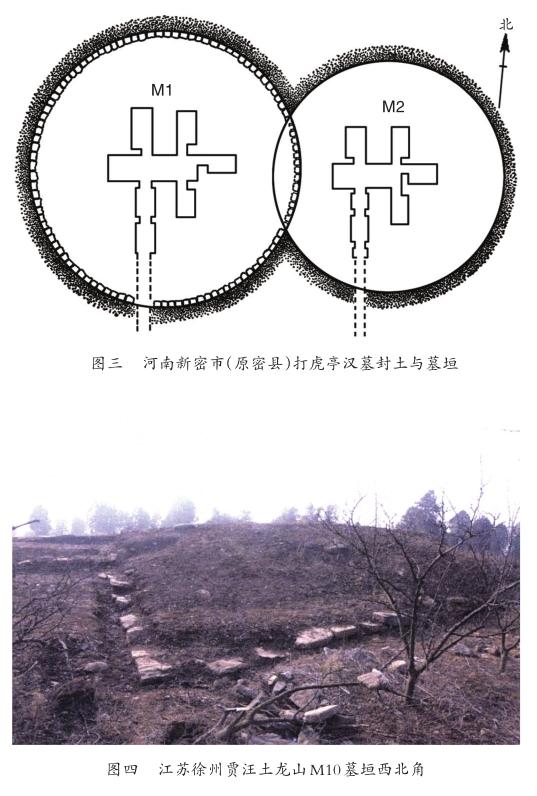

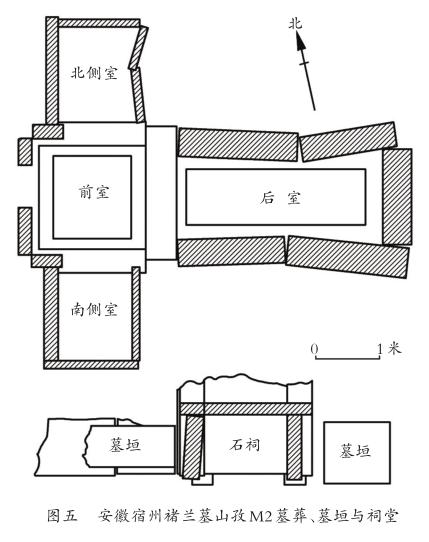

墓垣也是人为砌筑的墙体,大多较低矮,具有闭合性,因紧邻封土,无需门或出入口,主要作用是保护封土,减少水土流失,同時也是一个具体墓葬的标志。考古发现汉代墓葬的墓垣资料较多。一些西汉墓葬有两重或两重以上的墓垣,如徐州东郊东甸子M1[16]与南郊拖龙山M7[17]等,均在封土边缘及中部各有一重石砌墓垣。东汉墓葬的墓垣多为一重,基本位于封土的边缘,因此墓垣也可视为具体墓葬的外在界限。虽然东汉时期较多墓葬使用圆形封土,但就墓垣的平面形状来讲,则是有圆有方,一些墓葬的墓垣一侧还有相关设施。河南新密市(原密县)打虎亭M1,圆形封土的底部边缘用方形和长方形青石构件环砌圆形石墙,青石构件达四五层之多,凿制比较规整,棱角分明,上下层错缝垒砌,原高度约3米左右(图三)[18],此为圆形墓垣。江苏徐州贾汪土龙山墓地是一处家族墓葬群,M10等级略高,圆形封土,现存封土最大径为29米,边缘为石砌方形墓垣,以石块垒砌数层,较规整,每两边垂直相交,所用石料不大(图四)[13]。安徽宿州褚兰墓山孜M1与M2(胡元壬墓)也是圆形封土的边缘砌方形墓垣,但有石祠堂位于一侧(基本为南侧)墓垣墙正中,背靠墓冢封土,左右两侧与墓垣连接,祠堂后墙亦作为墓垣墙,祠堂与墓内不通;M1的墓垣墙由墙基、墙壁、墙顶叠砌而成,通高0.48米,墙基饰菱形纹,外壁平直且整齐,墙面饰竖行凿齿纹,墙顶雕成瓦垄,檐头刻云纹圆瓦当,连檐刻水波纹;M2的墓垣墙与M1相似,东西略长,垣墙相对低矮,墙顶向外面坡雕成瓦垄,石祠两侧山墙与墓垣相接(图五)[19]。

邴各庄村北东汉M1外的方形石砌遗存围绕M1砌建,虽多数墙体与墓葬有一定距离,但考虑到墓葬形状、大小及其所筑封土的面积和范围,石砌遗存大致可将该墓的封土底部边缘包绕在内,结合上文所述,其墙体不可能太高,又无出入口,加之使用的石材不是太大,故作为墓垣的可能性较大。而石砌墓垣又是其在墓地中区别于其他墓葬的标志,也是M1与其他墓葬的界限。作为东汉晚期甚至末期的墓葬,该墓的封土很可能为圆形,但与上述一些东汉墓葬相似,墓垣为方形,就墓葬本身来讲,形成了“外方内圆”的平面设置,这可能与相应的观念、思想及丧葬需求等有关。该墓的墓垣外南、西两侧紧邻处有祭祀遗迹,这与上述有石祠堂的石砌墓垣在形式上较接近,从这方面来看,紧邻墓垣处设置祭祀设施或许也是方形墓垣砌建的原因之一。圆形封土边缘砌建方形墓垣,可能与封土底部边缘形状的变化有关,也存在将圆形封土边缘位于方形墓垣外的部分进行清理、平整的可能。从遗迹平面图看,M1的两条墓道伸出墓垣墙外一定距离,且墓垣墙叠压在这两条墓道之上,换言之,该墓的封土边缘并未覆盖墓道,这与封土边缘及其墓垣最后的修砌和修整应有关系。此类墓例也较多,如打虎亭M1与M2等,而这也从侧面说明石砌遗存应为墓垣而非围墙。

(二)砖砌遗迹

M1封土底部边缘石砌墓垣外南侧与西侧皆有砖砌遗存,面积不大,保存较差。墓垣南墙外侧遗存为一层平铺的砖,东西长0.7米,南北宽0.6米,砖面凸凹不平,似经过长期踩踏或多次使用;墓垣外西侧遗存为用砖垒砌的方台,现长0.7米,宽0.4米,高0.35米。

关于两处砖砌遗迹,公布资料认为是墓外祭祀设施,这一点当无疑问,但称之为祠庙类设施似乎稍有不当。就汉代而言,祠庙基本为西汉诸侯王墓外特定祭祀建筑的称呼,东汉早期还有沿用,而且一些列侯死后,朝廷也会在其墓外起祠庙,但相对少见[20]。《后汉书》载:“(光武)帝为(安成孝侯刘赐)营冢堂,起祠庙,置吏卒,如舂陵孝侯。”[21]随着帝陵不再使用陵庙,诸侯王墓的相关建筑则转化为相应的祭祀礼仪设施,很少再被称为祠庙。两汉列侯墓葬及较多中小型墓葬外的房屋型祭祀设施多称为祠堂或享堂、食堂、斋祠等。邴各庄村北东汉墓地M1墓垣外发现的祭祀遗迹面积较小,为砖砌的台,与房屋型的祠堂有明顯差别,故不能称为祠堂。与之相似的考古发现有一定数量,或位于坟丘之上,或在墓前,时代以东汉为主,少量为西汉,所涉墓葬具有一定的等级。山东青岛土山屯墓群中有7处封土发现砖构平台,其中封10南侧缓坡之上的砖构平台略呈方形,中央放置一灰陶罐(图六)[22]。豫北地区发现较多,最典型的为辉县路固汉代墓地,有的坟丘上以砖砌祭台,如AM40、AM61、BM5,时代为新莽至东汉中期,更常见的是坟丘前用砖砌祭台,如AM23、AM59、AM73、CM3、CM2等,时代贯穿东汉一代,其中CM3坟丘南侧的砖砌祭台为平砖平砌,至少5层(图七)[23]。上述汉代墓地中,在墓前以砖修砌的面积不大、高度较矮的祭台或供台基本都位于封土边缘或附近,邴各庄村北东汉墓地M1墓垣外的砖砌遗迹在面积、形制、砌建材料、相对位置等方面均与上述墓葬的此类遗迹较为相似,故称其为祭台或供台较为合适。祭台或供台的砌建,可能是受到墓外祭祀建筑如祠堂等的影响,其面积不大,修砌相对简单,祭祀时用于摆放祭品等,或与汉代的“露祭”有关,而且有些会多次使用[24]。

邴各庄村北东汉M1墓垣南外侧紧邻的一处砖砌祭台,应与M1的墓外祭祀有关。其具体位置稍偏西,南侧1米多为M4,现存一层平铺的砖,面积约0.42平方米,使用时间较长。根据上文分析,M2—M6时代基本都晚于M1,推测在M1封填后修建了该祭祀设施,并用于M1的墓外祭祀,而在其他墓葬陆续修建后,其还很可能会被用于其他墓葬,尤其是M4、M5的墓外祭祀,即属于多座墓葬共用的祭祀设施,而这也应是其有相应损毁的原因之一。M1的墓垣外应经修整,加之有墓垣护挡封土,将祭台修建在墓垣紧邻处较为合适,而因有其他墓葬的墓位规划,将其位置定在南侧,可多座墓葬共用。另一处砖砌祭台位于M1墓垣西外侧,紧邻墓垣,为垒砌方台。从位置上看,该祭台又位于M2前,面积小,约0.28平方米,保存相对略好,位置上与上述其他地区的墓前祭台极为接近,再结合M2等级在该墓地中相对稍高的情况,推测该祭台应是M2封填后修建的祭祀设施,服务于M2,但其又紧邻M1的墓垣,某种程度上又可用于祭祀M1墓主。

秦皇岛市抚宁县邴各庄地处河北省的东北部,距离汉代的两京地区较远,与这一时期墓外祭祀设施使用较多的今苏皖北部、山东中南部、豫北冀南部等地的距离也不近,体现出汉代大一统背景下丧葬内容的发展、传播与影响。这一地区处于汉廷与东北地区交流往来的要道,各种因素促成的人员迁徙使得中原的相关丧葬内容逐渐影响和传播至这一地区,一些具有相应等级的墓葬或墓地开始使用中原及相关地区已相对普遍的丧葬内容和习俗,该墓地的时代为东汉末期或许是证明。M1北向,笔者猜测,在其墓前也许会有面积更大、砌建更为规整的祭台或供台,抑或还会有墓前祠堂。

三、墓葬形制与出土遗物

邴各庄村北东汉墓地共发掘墓葬6座,形制不尽相同,由于盗扰和破坏,出土遗物相对较少,以M1的规模最大,形制最复杂,出土遗物的数量和种类亦较多,体现出相应的丧葬内容和内涵。

(一)墓葬形制

邴各庄村北东汉墓地的6座墓葬均为砖室墓,M1为三条墓道多人葬的多室墓,M2—M6均为一条墓道的夫妻合葬单室墓。关于M2—M6,发掘简报仅对M3作了介绍,本文亦不多作探讨,重点对M1的形制及相关问题作分析。

M1有三条北向墓道,东西两条墓道位置偏北,中间一条墓道明显内收,末端未至另两条墓道的前端。东西两条墓道连接的甬道均较长,甬道末端各连接一长方形墓室(东:Ⅶ室,西:Ⅵ室),每条甬道近墓室处向外侧各有一耳室(东:Ⅹ室,西:Ⅸ室)。中墓道连接的甬道相对要短,东西两侧各有二耳室(东侧北耳室:Ⅰ室,东侧南耳室:Ⅳ室,西侧北耳室:Ⅱ室,西侧南耳室:Ⅲ室),甬道末端连接前室(Ⅴ室),前室有短甬道向南连接主后室(Ⅷ室)。可以看出,M1可分为东西并列的三个相对独立的单元,每一单元均通过甬道连接墓道并可通向墓外,而各单元的最后端室(最南端室)内葬人,结合上文,每个最后端室内应葬有夫妻2人。但三个单元位于同一个大的墓穴内,相互之间又有密切联系:中间甬道东西两侧的耳室皆有通道与所在一侧另一单元的甬道相通,中甬道末端连接的前室与另两个单元葬人的后室有通道连接,而前室中摆放有祭器,考虑到墓内葬人非一次性葬入,可能每次葬人会在此设祭。

多人葬,一般是指3人及3人以上葬于同一墓穴之内,汉代多人葬墓有较多发现(不包括西汉时期数量不多的殉葬)。相比西汉,东汉时期的多人葬更为普及,占出土墓葬总数的比例也相对较大,且分布地域较广,这与家族葬或家庭葬的发展普及应有一定关系。多人葬的东汉墓中,一条墓道的单室墓偶有发现,2~3室及多室墓则相对较多,如河北宣化东升路东汉M2等[25],两条或更多墓道的墓葬数量相对较少,如宣化东升路东汉M3为两条墓道[26]。邴各庄村北M1则有3条墓道,其形成应与多人葬的丧葬需求有着较大关系。

从M1平面布局(见图二)可以看出,去掉东西两侧的墓道、甬道及甬道外侧的Ⅹ、Ⅸ二耳室,M1由墓道、甬道及东西两侧二耳室、前室与东西侧室、后室等组成,这就与许多附有耳室、侧室等的前后室东汉墓葬较为相似或接近了。因此笔者猜测,东西两侧墓道、甬道及甬道外侧的Ⅹ、Ⅸ二耳室可能原本不存在,是后期扩充的;或者东西两侧甬道的南段部分原本存在,其作为通道连接中甬道两侧的耳室及前室的东西侧室,类似“回廊”。因相关丧葬要求,即要在该墓内再安葬2对夫妻,需对原有布局进行改造:如果是前一种情况,则需在Ⅵ室偏东侧及Ⅶ室偏西侧修建长甬道,将原有耳室与新修甬道间打通,并各向外砌建一个耳室;如果是后一种可能,则需将东西两侧原有的通道修整后向北延伸,并在东西两侧相应位置各砌建一耳室——这两种改造都可形成现在所见的墓葬形制。笔者更倾向于后一种可能。

因需再葬人而对M1原有设计和内容进行改造的情况还可从墓圹土坑的边界线看出。由图二可见,Ⅹ室北侧,东甬道东侧砖墙外有明显向外多挖的迹象,形成南北相接的两处外凸部分,南侧外凸部分的边界向南的延长线恰与Ⅶ室东墙外墓圹边向北的延长线基本重合,推测原规划中北侧外凸部分的内侧有砖墙,并西折与Ⅰ室东北角相接,这说明原设计中东侧边墙与Ⅰ、Ⅳ两耳室的东墙之间应有南北向的通道,后因该处改为甬道,而甬道内壁要与Ⅶ室东墙内壁取直,故而墙体内收,并向北延长,伸出原墓圹后在西侧与原耳室东侧外墙取直处再砌另一侧墙并券顶。西侧则不同。Ⅵ室的南墙较厚,西侧为双重墙,应是为使西甬道宽度与东甬道一致,且使Ⅵ室的南北长度与东侧的Ⅶ室的南北長度大体一致,故先将南墙内侧加厚,向西至所需宽度处转向北砌,并向外砌建耳室,最终形成另一条甬道。西侧Ⅸ耳室建好后,其南墙至原Ⅵ室的西侧壁距墓圹边界较远,这应是该处砌双重墙的原因,同时也说明原规划设计时墓圹西侧也应有南北向的通道。

不同室内死者的下葬时间虽有早晚差别,但该墓为砖砌墙体和券顶,若在原设计的墓葬建造完成后再进行如上文所述的改造和扩建,会对原有墙体及券顶等造成破坏,不仅很难衔接,还会影响到坚固性,并不可取,而考古资料亦未发现或报道此类现象。M1的时代为东汉末年,相关室内的出土遗物也说明不同人员的下葬时间相距较近,相差并不明显。笔者推测,由于多人葬的需求,对于M1东西两侧的改造或重新砌建大致应在原墓圹开挖过程中或部分墙体的初建阶段。

从墓室的布局、两侧甬道的砌建及中部的前室摆放祭祀物品等情况来看,原后室(Ⅷ室)内的墓主应为最早下葬者。该室位置居中,又明显南凸,另外两个葬人的墓室原为其前室的东西两侧室,故Ⅷ室可称为主墓室。上文已述,墓垣墙大致应是M1封土的边界,从简报提供的墓葬分布图(图一)来看,M1东西两侧的墓道均伸出墓垣北墙外,推测Ⅷ室内的墓主下葬后该墓即进行了封土的堆筑,范围大致是后来所砌墓垣墙包绕的范围,但此时并未砌建墓垣墙。Ⅵ、Ⅶ二室的墓主下葬时沿墓道开挖部分封土及墓道内填土,打开甬道门即可下葬,而封土外的墓道可起到标记作用,这也应是M1东西两侧甬道及墓道向北延伸较长的主要原因。封土的墓垣北墙叠压在东西两侧墓道之上,墓垣的时代应晚于东西两侧墓主下葬的时间,也就是说,在Ⅵ、Ⅶ二室内墓主下葬封填后才修建的石砌墓垣。墓地中其他墓葬的分布又与墓垣有着密切关系,对应墓主的下葬时间应晚于M1内的墓主下葬时间,M3尤为明显,墓道打破了M1墓垣的南墙。

(二)出土遗物

6座墓葬均遭盗掘,出土遗物不多,主要出自M1的前室及中甬道的两个西耳室,以陶器为主,另有少量铜器和钱币,M2、M3出土少量陶器。综合来看,该墓地出土的大多数器物的种类及其内容、内涵等与都城洛阳及其他地区东汉晚期或末期墓葬出土的器物较为相似和相近,尤其是陶器,生活类器物及仿生活类器物、模型明器等均明显体现出汉代墓葬发展的一大趋势,即陪葬品的日趋生活化[27],反映出汉文化在丧葬方面不断发展和渐趋统一的特征。关于出土遗物,发掘简报作了较为详细的介绍,并就相关器物的内容、内涵进行了相应分析。在此基础上,本文仅就相关内容作简要论述。

1.相关器物的定名

M1∶15,泥质灰陶,侈口,深垂腹,圜底,下承三蹄形足,腹部饰两道带纹、一道弦纹(图八,1),发掘简报称之为“盆”。类似器物在较多东汉晚期墓葬中有出土,均将其定为陶鼎,笔者较为赞同。如山东济宁普育小学东汉墓(图八,2)[28],河南洛阳主干线商业局M4904与机车工厂C5M346(图八,3、4)[29]、濮阳南乐宋耿洛M3(图八,5)[30]等,时代基本为东汉晚期或末期,墓葬等级均为王侯级别或与列侯级别相差不远,这也说明邴各庄M1的等级相对较高。东汉早期,陶礼器陪葬明显衰落,但在一些等级较高的墓葬中还使用陶鼎、壶等陪葬。东汉中晚期,陶礼器更趋衰落,很多墓葬不再使用,但仍有一些墓葬以之作为墓主身份等级的象征,有的墓葬出土陶鼎大致保存了鼎的形态,如山东青州马家冢子东汉墓[31]与河北保定蠡县汉墓[32]等出土的陶鼎,耳与蹄形足俱有,鼎身呈釜状,口部内收,另有一些墓葬出土的鼎的形制则发生了较大变化:多数器身如盆,无耳无盖,仅保留三个矮蹄足,如上述相关墓例;个别有盖、足,无耳,如山东东平王陵山东汉墓出土陶鼎(图八,6)[33];还有的有耳,无足、盖,如河南南阳教师新村M10出土陶鼎(图八,7)[34]等。因此,邴各庄村北东汉M1出土的该器物应该是衰落形制的陶鼎,但其还是具备了鼎的一些特征,如深腹、圜底,尤其是三蹄足。另外,东汉墓葬中还常见形制与上述器物相似的一类器物,基本为宽平底,底下为三矮短足,多饰兽面或兽纹,腹部有对称二铺首——该类器物多称为釜。

M1∶10与M1∶13,泥质灰陶,敞口,束颈,折肩,斜腹内收,平底或内凹,高度分别为17.5厘米、14厘米,发掘简报称之为“尊”(图八,8)。尊在汉代墓葬中已极少使用,从这两件器物的形制来看,当为陶罐。类似器物在西汉墓葬中已有使用,如:江苏徐州小龟山西汉M1出土的2件陶罐[35],与邴各庄村北M1出土的这2件陶罐的大小、形制均较相似;河北石家庄肖家营东汉M1中也有出土,定名为罐(图八,9)[36],与M1∶10极为相似。

2.墓内祭祀物品

M1前室出土有陶奁、案、耳杯等器物,发掘简报指出:这些器物皆为祭器,前室可能为墓内设祭的地方,即每一次葬人都在此设祭。东汉时期,墓内祭祀在前代发展的基础上更加普遍,今京津冀地区的东汉墓内也有较多发现。少量为墓内砌建祭台,如河北廊坊三河小崔各庄东汉中早期夫妇合葬墓,墓室北端设高出墓底0.26米的祭台,宽0.86米,摆放陶盒等随葬品[37]。河北张家口宣化东升路东汉晚期M1出土有陶圆案、方案,方案上摆放陶耳杯2排8件,伴出的還有陶罐、魁、盆、盘、奁等[25]。更多东汉墓内尤其是前后室双室、前中后三室及多室墓,多在前室置陶案,案上摆放陶耳杯等,案旁还有陶奁、罐等。相关墓葬内祭祀遗物的出土表明,东汉时期尤其是东汉晚期,墓内祭祀在今京津冀地区的东北和北部也已较为普遍,进而反映出汉代丧葬文化不断推广、普及和趋于统一的特征。

综上所述,抚宁邴各庄村北墓地是以一座规模大、等级相对高且时代略早的墓葬为核心布局的一处东汉家族墓地。M1规模大,形制复杂,墓葬的建造与多人葬的需求及墓外设施的砌建有着密切关系,该墓葬外的石砌遗存为该墓的墓垣,两处砖砌遗迹为墓葬外的祭台,二者又与墓地布局和墓位安排有着密切关系。邴各庄村北墓地中的墓外设施及其相关出土遗物等从多方面体现出汉代丧葬文化的不断推广、普及和趋于统一的特征,对开展京津冀地区汉代家族墓地及其相关内容的研究具有重要的参考价值和意义。

[1]河北省文物研究所.河北抚宁县邴各庄汉墓发掘简报[J].文物春秋,1997(3).

[2]吴克贤,袁秉成,赵子英.河北抚宁县邴各庄出土东汉陶楼[J].文物春秋,1996(4).

[3]秦皇岛市文物管理处,抚宁县文物保管所.河北抚宁邴各庄古墓清理简报[J].文物春秋,1992(2).

[4]徐州博物馆.江苏徐州市奎山四座西汉墓葬[J].考古,2012(2).

[5]湖北省文物考古研究所,云梦县博物馆.湖北云梦睡虎地M77发掘简报[J].江汉考古,2008(4).

[6]彭浩.读云梦睡虎地M77汉简《葬律》[J].江汉考古,2009(4).

[7]班固.汉书:佞幸传[M].北京:中华书局,1962:3734.

[8]桓宽.盐铁论校注[M].王利器,校注.北京:中华书局,1992:353.

[9]江西省文物考古研究所,南昌市博物馆,南昌市新建区博物馆.南昌市西汉海昏侯墓[J].考古,2016(7).

[10]李振光,宋岩泉,党浩.山东苍山县金山发现大型汉墓[N].中国文物报,2004-12-17(1).

[11]安徽省文物考古研究所,安徽省萧县博物馆.萧县汉墓[M].北京:文物出版社,2008:144—145.

[12]南京博物院,邳县文化馆.东汉彭城相缪宇墓[J].文物,1984(8).

[13]徐州博物馆.贾汪徐工综合试验场项目考古调查试掘[R].徐州博物馆.徐州考古资料汇编(2014年度).徐州:徐州博物馆,2015:43—50.

[14]洛阳市第二文物工作队,偃师市文物管理委员会.偃师阎楼东汉陪葬墓园[J].文物,2007(10).

[15]南京博物院,邳州博物馆.邳州山头东汉墓地[M].北京:科学出版社,2010:156,193.

[16]徐州博物馆.徐州东甸子西汉墓[J].文物,1999(12).

[17]徐州博物馆.徐州拖龙山五座西汉墓的发掘[J].考古学报,2010(1).

[18]河南省文物研究所.密县打虎亭汉墓[M].北京:文物出版社,1993:6.

[19]王步毅.安徽宿县褚兰汉画像石墓[J].考古学报,1993(4).

[20]刘尊志.汉代诸侯王墓研究[M].北京:社会科学文献出版社,2012:285.

[21]范晔.后汉书:安成孝侯赐传[M].北京:中华书局,1965:565.

[22]彭峪.汉代县令家族的身后事:山东青岛土山屯墓群[J].大众考古,2018(2).

[23]中国社会科学院考古研究所.辉县路固[M].北京:科学出版社,2017:194—198,269—271,274—280,415—421,450—460.

[24]刘尊志.汉代列侯与中小型墓地非祠堂类祭祀设施与遗存[J].中原文物,2019(3).

[25]张家口市宣化区文物保管所.河北宣化东升路东汉墓发掘简报[J].文物,2014(3).

[26]张家口市宣化区文物保管所.河北张家口宣化东升路东汉墓(M3)发掘简报[J].文物,2015(3).

[27]韩国河.秦汉魏晋丧葬制度研究[M].西安:陕西人民出版社,1999:283—288.

[28]济宁市博物馆.山东济宁发现一座东汉墓[J].考古,1994(2).

[29]洛阳市文物工作队.洛阳发掘的四座东汉玉衣墓[J].考古与文物,1999(1).

[30]王国平,张文彦,史国强,等.南乐汉墓[M].郑州:中州古籍出版社,2015:55—56.

[31]山东省青州市博物馆.山东青州市马家冢子东汉墓的清理[J].考古,2007(6).

[32]河北省文物研究所.蠡县汉墓发掘记要[J].文物,1983(6).

[33]山东省博物馆.山东东平王陵山汉墓清理简报[J].考古,1966(4).

[34]南阳市文物考古研究所.南阳市教师新村10号汉墓[J].中原文物,1997(4).

[35]南京博物院.铜山小龟山西汉崖洞墓[J].文物,1973(4).

[36]河北省文物研究所,石家庄市文物研究所.河北石家庄肖家营汉墓发掘报告[C]//河北省文物考古研究所.河北省考古文集:三.北京:科学出版社,2007:73—97.

[37]廊坊市文物管理处.廊坊市三河小崔各庄东汉墓[J].文物春秋,2004(4).

〔责任编辑:成彩虹〕