竹基质与菌种密度对棘托竹荪产量及营养品质的影响

2020-08-04彭超艾文胜谢韵帆石燕飞钟意李南

彭超 艾文胜 谢韵帆 石燕飞 钟意 李南

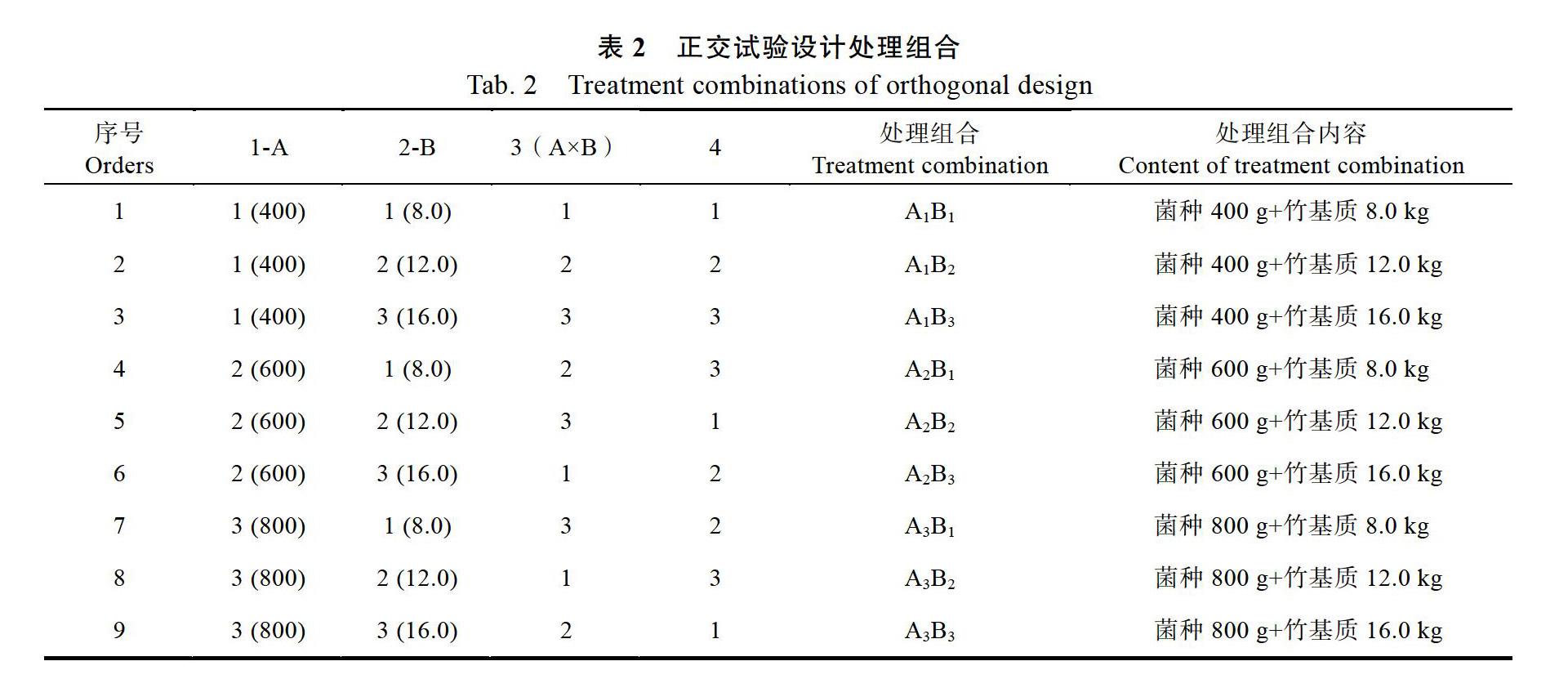

摘 要:以棘托竹荪为研究对象,采用正交试验设计,探讨竹荪培养基质量与菌种密度对其产量和营养成分的影响,筛选最佳配比组合,旨在为竹荪种植提供科学的技术支撑。结果表明:鲜菇平均产量3.51 kg/m2、粗蛋白含量18.78%、粗纤维含量21.19%、总糖含量37.79%。不同处理组合间产量、粗蛋白和总糖差异极显著(P<0.01),粗纤维差异显著(P<0.05)。菌种密度和基质量各因素水平间仅产量差异显著,营养成分无显著差异,其中600 g/m2菌种密度的竹荪产量极显著大于400、800 g/m2,为4.54 kg/m2;16.0 kg/m2基质量的产量显著高于8.0、12.0 kg/m2,为3.95 kg/m2,3种主要营养成分随菌种量和基质量水平的增加呈异质性变化,二者的交互作用显著影响粗蛋白含量(P<0.05);极差分析结果显示,菌种量对竹荪产量、粗蛋白和粗纤维含量的影响大于基质,而对总糖含量影响与之相反。不同处理组合的种植支收比为(1∶3.77)~(1∶9.32),其中以每平方米林地采用16.0 kg基质种植600 g菌种收益最高,收益达54.9元/m2,支收比1∶6.62,但投入成本与产量收益呈非完全正比关系。本研究认为,尽管基质量和菌种种植密度不会单方面显著改变竹荪营养成分,但选择合适的配比对提高竹荪产量和优化支收比都具有重要意义。

关键词:棘托竹荪;培养基质;菌种量;产量;营养成分;支收比中圖分类号:S646.8 文献标识码:A

Effect of Bamboo Sawdust Substrate and Strain Planting Density to Yield and Nutritional Quality ofDictyophora echinovolvata

PENG Chao1, AI Wensheng1*, XIE Yunfan2, SHI Yanfei2, ZHONG Yi2, LI Nan2

1. Institute of Bamboo Research, Hunan Academy of Forestry, Changsha, Hunan 410004, China; 2. Yongzhou Forestry Institute, Yongzhou, Hunan 425000, China

Abstract: The effect of the ratio of bamboo sawdust substrate and strain planting density to the yield and nutritional quality ofDictyophora echinovolvata was discussed by the orthogonal design to screen the optimal combination and to provide a scientific technical support forD. echinovolvata cultivation. The results showed that the average fresh yield was 3.51 kg/m2, and the percentage of crude protein, crude fiber and total sugar was 18.78%, 21.19% and 37.79%, respectively. There were highly significant differences of yield, crude protein, total sugar among treatment combinations (P<0.01), and there was significant difference of crude fiber (P<0.05). The yieldwassignificantly affected by bamboo sawdust substrate weight and planting density, while the nutrient composition was almost not influenced by bamboo sawdust substrate weight and planting density. The yield of the strain planting density 600 g/m2 was 4.54 kg/m2, which was significantly higher than those of the strain planting density 400 g/m2and 800 g/m2. The yield of 16 kg/m2 sawdust substrate was 3.95 kg/m2, which was higher than those of 8.0 kg/m2and 12 kg/m2 sawdust substrate. Crude protein, crude fiber and total sugar were highly affected by the interaction of the ratio of bamboo sawdust substrate and strain planting density. Range analysis suggested that planting density had higher effect than sawdust substrate to yield, protein and crude fiber,

1.2.2 培养基质处理 竹荪种植选择在2019年3月初,此时温度稳定在10 ℃以上。种植前45~60 d开始建堆发酵,将所有原料拉到试验地旁,边混匀边浇水建堆,混匀后的培养基质用薄膜覆盖进行发酵。当中心料温达到65 ℃时(手进去感觉烫手),开始第1次翻堆,以后每隔10 d翻堆1次,共翻堆3~4次。当料发酵呈暗褐色、无氨气刺激味时即下地接种。

1.2.3 试验地设置及管理 选择立地条件大体相同的林地为试验地,每个小区宽×长为1.0 m× 10 m,通过插签标记小区号。在播种前一周清除林地中的杂灌、石头,调整林地郁闭度至0.7左右,保证所有试验小区的光照和湿度基本一致。沿上下坡建垄,在垄间挖5 cm深排水沟,铺基质前在小区土壤表面薄撒一层生石灰,预防林地杂菌和地下害虫滋生。首先在土壤表面铺设5~10 cm厚的一层基质,按照试验设计量将菌包掰成鸽子蛋大小,随机点播于垄上,盖3~5 cm厚的培养基质,厚度随基质量而定,最后于基质上覆林表土5~8 cm,并在土层上盖2 cm厚竹叶层,形成龟背式菌床。采用微喷带浇水,在菌丝生长期以少喷、勤喷为原则[10],保证菌丝生长对水分的要求。在现蕾期适当增加喷水量,保证林地空气相对湿度维持在85%~90%(降雨天除外),温湿度记录仪(RC-4HC)监测林地温湿度变化。

1.2.4 样本采集及营养成分测定 采收并统计每个小区竹荪产量,在第1潮菇期,每个处理选取个体大体一致的鲜竹荪5株,每个处理3次重复,要求菇伞未完全展开时采摘,采摘后的菌菇随即在60 ℃烘箱下烘干,干燥后用粉碎机粉碎装入标记好的自封袋待测。本研究分别测量菇体粗蛋白、粗纤维、总糖。粗蛋白含量测定参考《食用菌中粗蛋白含量的测定》(GB/T 15673—2009),粗纤维含量测定参考《植物类食品中粗纤维的测定》(GB/T 5009.10—2003)、总糖测定参考《食用菌中总糖含量的测定》(GB/T15672—2009)[14]。

1.3 数据处理

采用SPSS 19.0进行数据分析,采用Duncan法进行多重比较,采用ANOVA进行方差分析,利用极差方法筛选最优组合,采用Excel 2010和SigmaPlot 14.0进行数据统计和绘图。

2 结果与分析

2.1 不同处理间产量及营养成分分析

分别对竹荪不同处理组合间的产量和营养成分进行分析可知(表3和图1),鲜菇平均产量为3.51 kg/m2、干菇养分中的粗蛋白含量为18.78%、粗纤维含量为21.19%;总糖含量为37.79%。处理组合间产量、粗蛋白、总糖差异极显著(P<0.01,表3),处理间粗纤维比例差异显著(P=0.035< 0.05)。在所有处理组合的产量中,以处理组合1最小,仅为1.68 kg/m2,处理组合6和处理组合4的产量最大,分别为4.92、4.66 kg/m2,极显著大于其他处理组合,处理组合6为处理组合1产量的2.93倍;在粗纤维中,处理组合7显著高于处理组合1、2、9,达到25.8%,比处理组合2高7.6%;处理组合1和处理组合6的粗蛋白含量极显著高于其他处理组合,分别为23.2%和21.9%;处理组合3和处理组合8的总糖含量极显著高于处理组合7,分别提高了9.3%和10.3%。由此可见,不同的竹荪培养基质与菌种量配比对其产量和营养成分均有一定的影响。

2.2 因素水平间产量与营养成分分析

分析各因素对产量和营养成分影响,结果见表4。菌种量和基质量对竹荪产量均有显著或极显著影响(PA=0.000<0.01;PB=0.029<0.05),但对营养成分均无显著影响(P>0.05),同时,菌种量和基质量的交互作用仅对粗蛋白比例有显著影响(PA×B=0.034<0.05)。因素水平間的多重比较表明(图2),菌种量以600 g/m2时,其产量和粗蛋白比例最大,分别为4.54 kg/m2和19.4%,而粗纤维和总糖分别在800、400 g/m2时达到最大,分别为22.33%和38.60%;竹荪产量和总糖含量随基质量增加而增大,在16 kg/m2时最大,分别为3.97 kg/m2和39.47%。而粗蛋白和粗纤维比例在8.0 kg/m2时最大,分别为22.33%和19.73%。然而,粗蛋白和总糖分别在B和A水平上呈先减小后增加的变化趋势,这同样可能与样本误差和A、B因素间交互作用有关。本研究2种因素处理分别影响产量,但对营养成分间的影响并不明显,在一定程度上反映出食用菌生产过程中的有效性。

2.3 基质量与菌种量优组合筛选

优组合筛选分析表明(表5),菌种量的产量、粗蛋白和粗纤维极差大于培养基质量的极差(RA>RB),对总糖而言,菌种量的极差小于基质量极差(RA<RB)。优水平分析结果表明,每平方米林地施16 kg基质和600 g菌种量的产量最大(A2B3),为4.92 kg/m2,每平方米林地施8 kg基质和600 g菌种产出的棘托竹荪粗蛋白含量最多(A2B1),与实际最高含量处理组合(A1B1)有一定的差异,这与A、B因素间的交互作用影响有关(表4)。粗纤维含量的优水平组合为A3B1,即每平方米林地施800 g菌种和8.0 kg培养基质产出棘托竹荪粗纤维含量最高,在本研究中处理7为实际组合最大值;总糖含量优水平组合为A1B3,为每平方米林地施400 g菌种和16.0 kg培养基,对应本研究实际组合为处理3,总糖含量41.6%。在实际生产中,产量为主要指标,因此,综合分析认为最佳理论处理组合为A2B3。

2.4 生产成本及效益分析

对比不同处理组合间的生产成本及效益可知(表6),9个处理组合间的收益和成本差异明显,产值范围为21.3~64.6元/m2,收益为15.9~54.9元/m2,这与出菇产量有直接关系,其中最高收益为处理组合6,其次为处理组合4,分别为54.9、53.9元/m2,成本分别为9.76、6.56元/m2,支收比分别为1∶6.62、1∶9.21,处理组合4的投入成本仅为处理组合6的67.2%;处理组合1产量和产值最小,分别仅1.3 kg/m2和21.3元/m2,但支收比高于处理组合9(1∶3.77),成本最大的为处理组合9,达到10.88元/m2,支收比最小,仅为1∶3.77。处理组合间的收益极差为39元/m2,为最小收益的2.45倍。由此可知,支收比与收益呈非完全正比关系,投入的菌种和基质成本越高越会对收益造成影响。因此,在实际的生产过程中,应注重种植密度和培养基质所占成本。

3 讨论

经过多年发展,竹荪种植技术已经成熟,但不同地区表现极大的差异,如苏德伟等[8]估计竹荪干品产量达到90 kg/667m2,佘青松[9]试验得出竹荪干品产量为50 kg/667m2,郭江艳等[10]经过实地称重得出干品为15.7 kg/667m2。本研究中,鲜菇平均产量3.51 kg/m2,以竹林地1/3种植面积估算,推测平均干重(10%鲜重)为78.04 kg/667m2,但这为理论产值,出菇产量受多种因素限制,如培养基质的不适宜、缺氧、不良环境等均会影响到其在整个生活史中的活力[15]。本研究发现,基质量和菌种量的不同配比也能显著影响产量,在不同处理间,出菇产量差异极显著(P=0.000< 0.01),其中培养基质16 kg/m2种植600 g菌种的处理组合产量最大,按每亩一半种植面积计算播种量为200 kg,基质培养料为5.3 t,菌种量低于其他研究,而基质量大体一致[9-10]。多重比较结果可知(图2),400 g/m2种植密度对其产量顯著高于其他处理水平,但培养基质量间差异不显著,表明在种植过程中,400 g/m2的菌种量为最佳的种植密度,产量随培养基质增加而增加,培养基质的增加不仅能增加菌丝生长空间,还为其生长提供更多的营养来源。周建林等[16]指出竹荪产量随基质的增加而增加,6000 kg/667m2基质投放量产投比最佳,培养基质量对产量有明显的正向影响,但该研究并未考虑菌种量在其中的作用。本研究发现棘托竹荪种植宜采用16 kg/m2培养基质+ 600 g/m2播种密度的种植模式,菌种种植密度比实际生产要小,但产量更高[9, 17],同时从试验结果可知,该种植配比模式实际竹荪产量最高,本研究结论可靠。

竹荪为腐生性真菌,其生长发育过程中,通过分解培养基质有机物获得生长所需养分[18],因此基质的差异对菇体的营养成分有着明显的影响[19]。同时,不同菌种间由于生物学特性的差异,即使同一培养基质培养,其营养成分也存在很大的差异[14]。本研究发现,不同基质量和菌种量的各因素水平间对竹荪营养成分并无显著影响,但营养成分比例间呈异质性变化,如粗蛋白含量随基质量增加先增加后减小,而随菌种量的增加先减小后增加,这可能与培养基质竹屑基质与菌种量间的交互作用有关,同时有研究表明,同一基质培养不同比例[19-20]以及外部多重环境[21-22]在一定程度上也能影响菇体营养成分。现有研究对于食用菌营养成分的影响因素及其机制的报道极少,同时如何将食用菌营养成分提升作为经济价值的衡量指标有待探讨。

竹荪种植以获取经济价值为主,因此,出菇产量在很大程度上决定了经济收益。本研究结果表明,支收比并非与产量保持完全一致,如支收比最大的为处理组合4,达到1∶9.21,收益为53.9元/m2,但产量最大的为处理组合6,支收比为1∶6.62,收益为54.9元/m2。投入最大为处理组合9,成本达到10.88,远高于处理组合4和处理组合6,但收益仅为30.1元/m2,这与菌种和基质的成本密切相关。本研究中仅将二者作为处理间的变异性支出成本,其他诸如种植、管理和采摘人工费用、烘干设备及燃料等费用均做相同假设而未计算在内,造成收支比偏高,因此,实际生产过程中,除采用合理的基质和菌种量配比外,还应注重降低其他生产成本,以实现收益的最大化。需要指出的是,竹荪种植需综合考虑多种因素,如种植季节、郁闭度、温湿度、管理事项等,且已得到深入研究和生产证明,本研究仅探讨了在其他因素保持大体一致的情况下,菌种量和基质量配比下对竹荪的影响,然而对综合因素下的轮作种植技术仍有待加强。

参考文献

[1] 周崇莲, 曾德容. 棘托竹荪的生物学特性[J]. 林业科学, 1997, 33(5): 471-474.

[2] 暴增海, 马桂珍. 我国的竹荪资源及其开发利用[J]. 自然资源, 1994(3): 68-71.

[3] 才晓玲, 王东云, 何 伟, 等. 竹荪生物学特性及栽培技术研究进展[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(7): 65-66.

[4] 岳 诚, 邱彦芬, 马 静. 竹荪化学成分及药理作用研究进展[J]. 食药用菌, 2019, 27(1): 48-51.

[5] 刘恒贵, 费本华, 范少辉, 等. 从战略高度推进竹业发展的几点思考[J]. 世界竹藤通讯, 2017, 15(5): 52-55, 62.

[6] 李 岚, 朱 霖, 朱 平. 中国竹资源及竹产业发展现状分析[J]. 南方农业, 2017, 11(1): 6-9.

[7] 蔡春菊, 范少辉, 刘广路, 等. 竹林复合经营研究和发展现状[J]. 世界竹藤通讯, 2018, 16(5): 47-52.

[8] 苏德伟, 罗海凌, 林 辉, 等. 林地套种竹荪高产栽培技术研究[J]. 北方园艺, 2012(17): 149-150.

[9] 佘青松. 毛竹林中栽培竹荪技术[J]. 安徽农学通报(下半月刊), 2011, 17(14): 223, 245.

[10] 郭江艳, 史成伟, 翁行良, 等. 茅山丘陵地区毛竹——竹荪立体经营模式探究[J]. 绿色科技, 2017(17): 102-103.

[11] 卢 鹏, 谢锦忠, 童 龙, 等. 麻竹林下竹荪仿野生种植关键技术研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2016, 40(4): 177-182.

[12] 兰根田, 叶旭燕, 金荣建, 等. 毛竹林套种竹荪复合经营技术[J]. 世界竹藤通讯, 2016, 14(4): 22-24.

[13] 陈伟龙, 吴应齐, 李伶俐, 等. 锥栗林下竹荪与黄精间作方式研究初报[J], 南方林业科学, 2018, 46(2): 21-23, 27.

[14] 黄坚雄, 袁淑娜, 潘 剑, 等. 以橡胶木屑为主要基质栽培的大球盖菇与香菇、平菇的主要营养成分差异[J]. 热带作物学报, 2018, 39(8): 1625-1629.

[15] 陈维理. 竹荪退菌原因与处理方法[J]. 食用菌, 2007, (1): 2.

[16] 周建林, 毛小伟. 培养料不同用量对竹荪生长发育及产量的影响[J]. 上海农业科技, 2012(4): 88-89.

[17] 朱学忠. 皖东南地区竹荪栽培技术[J]. 现代农业科技, 2014(7): 118, 120.

[18] 李建宗, 胡新文, 彭寅斌. 棘托竹荪生物学特性研究初报[J]. 长沙水电师院学报(自然科学版), 1992(1): 75-81.

[19] 范慈惠, 李代芳, 朱 州. 竹蓀生长和基质的关系[J]. 云南植物研究, 1987(2): 209-216.

[20] 王培丹. 菌草菌糟栽培竹荪及其品质的研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2015.

[21] 张 平. 林下郁闭度对竹荪产量影响分析与效益评价[J]. 林业勘察设计, 2016, 36(2): 48-50, 55.

[22] 朱伯伦, 舒毓枝, 杨迎祥, 等. 竹荪气候生态条件及其在炎热地区的栽培技术[J]. 中国农业气象, 1993(5): 18-20.