东北电影院:一座城市的雅生活记忆

2020-08-03夭夭

夭夭

天津北街18号,老沈阳人口中的“鸣钟看影戏”就发生在这里。20 世纪初起,这个装满城市记忆的“放映机”——东北电影院,曾经的东北第一大电影院、东亚第一大影院,在影像与胶片的轮转中,帮助东北撑起中国电影业的半壁江山。

东北电影院放映员杨兆禄在天津北街生活了50 余年。巧的是,影院是1938年建的,杨兆禄是1938年出生的。

1898年,清光绪24年,沈阳火车站附近地区,被沙俄以“铁路用地”的名义划为租界区。那时谁也不知道,租界区里那条以经商为主的南北向小街——西四条街,将会迎来怎样的际遇。

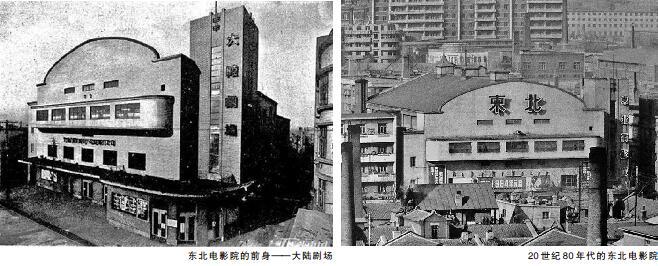

1912年,这里开始出现一批利用民族资本修建的电影院,放映一些没有声音的电影,也叫默片。1938年,东北地区第一大电影院,也是沈阳最有传奇故事的电影院横空出世。有资料记载,这座影院由日本人所建,当时名称叫做“大陆剧场”,拥有2100个座席,落成后便成为东亚地区第一大影院。

据说影院是仿照日本东京的“银座”电影院设计,共有3层,建筑外墙为瓷砖罩面,里面则铺有马赛克。影院内的设施也很奢华,设有休息室、食堂、锅炉房、变电室等,还可以在冬夏两季输送暖气和冷风……“在20世纪五六十年代,也都是相当高档的。”1954年,16岁的杨兆禄从农村来到城市,十分幸运地进入影院成为一名服务人员。

有65年历史的东北电影院共经历5次改名。建成后的东北电影院,是日寇娱乐集会的场所,普通百姓是不允许进入的。日本投降后,影院更名为“莫斯科影院”,专门为苏军放电影、演歌舞;到了国民党统治时期,影院更名为“南京大剧院”;1948年11月,沈阳解放后,第四野战军电影团接管影院,改名为“军人电影院”;后来,它被转交给沈阳当时的文化部门接管,并于1949年,正式命名为“东北电影院”;20世纪70年代初,影院又被更名为“东方红影院”,直至70年代末期,才恢复了东北电影院名称,沿用至今。

据老电影工作者回忆,直到沈阳解放后,也就是1948年末至1949年初,沈阳普通百姓才有幸进入东北电影院看电影。其中,纪录片《民主东北》、动画片《瓮中捉鳖》、故事片《桥》都给观众留下了深刻的印象,但影响最为深远的,还要数苏联电影《钢铁是怎样炼成的》。1951年后,《新儿女英雄传》《钢铁战士》《白毛女》等一批国产电影也开始登陆沈阳。1954年,《梁山伯与祝英台》是沈阳上映的我国第一部彩色舞台艺术片。1958年7月,东北电影院放映了中国和苏联合拍的第一部彩色宽银幕影片《风从东方来》,及我国自行拍摄的彩色宽银幕故事片《老兵新传》……

显然,沈阳人看电影、爱看电影,有历史原因,有人文特色,也有城市文化的发酵使然。

从建成至20世纪90年代初,在东北电影院观影,一直被沈阳人奉为一种高雅的艺术享受。

影院外墙为瓷砖罩面,院内设施奢华,四处铺有马赛克,就连卫生间也不例外。往二楼去,在二楼半的墙壁上有幅壁画,长4米多、宽4米多、厚40多厘米,背面是漆上红漆的砖头,用水泥黏合成,里面夹着拇指粗的钢筋,正面由上万块马赛克拼成,畫着古埃及贵族的生活场景:一个首领模样的人坐在那里,后面站着打扇子的侍从,对面跪着一只羊,旁边的人在进行膜拜。因为是建院时就有的壁画,参与建造的人极少健在,也没留下什么资料,为何做这样一幅壁画在这里,始终是个谜。

沿着楼梯向上,二楼走廊休息厅的那个地方有喝咖啡的,里面还有几个不大的雕塑。除了这些,影院里不乏接地气的小卖部,卖些熟食,还有小餐厅。改革开放后,一楼还被改成了小百花歌舞餐厅。

作为电影市场曾经的领头羊,东北电影院曾经红极一时,不只在票房和服务配套上一度占着霸主地位,在电影技术革命上也堪称表率。当时东北电影院是3层楼,早先有2000多个座位,1958年引进35毫米宽银幕电影后,舞台大了,太近看不了,就去掉一些座位,变成1900多。20世纪50年代,东北电影院是重点影院,不仅达赖喇嘛来过,班禅额尔德尼也来过,影片演员和观众见面会那更是不胜枚举。

电影院带动下的街区,更是热闹,对面是两层楼的天宝楼饭店,隔壁是军区招待所,前面是东北旅社,后来又有了风味一条街,灌汤包、水煎包……应有尽有,看得过往行人眼花缭乱。

可这都不如它令人难忘——很多老沈阳人还记得,在东北电影院看电影,每次开演前,悦耳的古韵钟声都会如期奏响三声,随之灯光渐渐变暗,幕布徐徐打开,银幕跃然眼前……设计独特的开场,令人难忘。

钟声也让东北电影院盛极一时,在东北电影院里面看电影,也顺势成为一种很高雅的享受。

殊不知,这开幕钟根本不是大家理解的“钟”,它只是一个能够发音的小盒子——在一根粗铁管里面,长短不一的三根小铁管相互撞击,再由扩音器发散而出的,是一种德国产的设备,建院时就有,运作后从没间断过。

钟声就这样嵌入老沈阳的生活,深入一代代人的心中,“成了像条件反射一样的存在” 。看杨兆禄放映的电影长大的弟弟杨兆宇回忆,20世纪六七十年代,他常见到这样的情景:电影眼看要开演了,杨兆禄还在替服务人员把门收票入场,不慌不忙,可只要开幕钟声“发出指令”,他就立马放下票根,一步迈3级楼梯往2楼和3楼之间的放映室跑,开始放电影。

1956年,做了一年服务工作的杨兆禄,开始学习电影放映,一干就是49年,陪伴了很多40后、50后、60后老沈阳人的成长与青春。当然,这里也有杨兆禄的青春。

结婚前,杨兆禄吃住在影院,影院就是家,即便是1962年结婚后,他与妻子仍住在影院售票处楼上。杨兆禄没有休闲爱好,周末也不出去玩,影院有事,在楼下喊一声“杨大哥”,他就马上到岗,晚上都不得休息。影院分房时,杨兆禄特地挑了离影院最近的一处,只要影院有事,隔窗户喊一声就能听到,电话费都省了。

就这样,49年的职业生涯里,从“小杨”到“杨师傅”再到“杨老”,随时处于待命状态的杨兆禄,养成了哪儿都不去的习惯,甚至都没出过沈阳城。

对于动动手指就能合成一张图片的当下,无论如何也想象不到,在那个没有电脑、不知PS(图像处理软件)为何物的年代,构成大众集体生活宝贵回忆的,还有贴满影院外墙那一幅幅绚丽夺目的手绘电影宣传海报。

绕不开的便是东北电影院几乎同龄的秦永春,及一个消失许久却魅力十足的行当——电影院美工。

“老一辈人叫画师,后来都叫美工,就是美术工作者。”秦永春回忆,东北电影院最早的画师是一个姓谷口的日本人,他有一个徒弟,朝鲜人,两人都负责过剧院美术工作。解放后,才换成中国人,20世纪60年代,秦永春来到东北电影院当画师,一干就是30多年,手绘了无数的电影海报。

在那年月做美工,就等于坐拥人人羡慕的优厚待遇——成为第一个看新电影的人。当然,这也是出于工作需要。因为创作电影海报的流程,首先是看片。“电影公司每月都有排片,每个周二的下午,经理、广播员、业务员、业务组主要成员,还有美工,都得去电影公司看电影,一次看两部,通过看片,了解影片内容,回去后按照这个月的排片顺序,提前把影片宣传的内容画完。”

这可不是大笔一挥,一蹴而就的。因为那时的海报可不止正度四开大小。东北电影院正常宣传位置是门前的两个大广告位和旁边的三个小预告位。大广告位可挂10张白报纸那么大的宣传海报,小的预告位也有4张白报纸那么大。东北电影院的宣传位面积比一般影院都要大,美工的工作也就很多很累,想一次性全画完,一天一宿都费劲。

“所以这很考验画前功夫,比如查找资料、仔细构图、反复修改草图等。资料有总公司下发的彩色照片,还有影院自己订阅的《上影画报》《长影画报》《电影故事》等刊物,根据影片内容结合资料介绍,先构思画一张色彩小图,就是草图。”突出电影主旨是一方面,更重要的是要吸引更多的观众来电影院看电影,所以不是画一个男或女主角的大头照就了事,要選择一些吸引人的镜头来画。

20世纪60年代影院的电影海报,基本都是秦永春画的,除了正门外的宣传位,有时还要在二楼台上做五六米高的立体广告绘画。“那时刚到影院工作时,不挣钱,挣的是工分。工分的分值(即1工分等于多少钱)每月在报纸上面公布,每个月都不一样,有时两角有时3角,我没日没夜地画,能挣110分。后来开始挣钱了,我20岁就挣62元钱,无比骄傲。”让秦永春更为骄傲的是,他在影院工作时创作的海报作品中,电影《蝙蝠》和《天云山传奇》海报被中国美术馆收藏了。

无论对于市民还是业内,东北电影院无疑是沈阳,甚至全国大众影院中首屈一指的。辉煌了半个世纪的它,更没有止步不前,1987年,率先探索了立体电影、70毫米宽银幕电影、球幕电影等技术,改进速度在全国前位;1989年,实现放映收入256万元,利润127万元,跨入全国电影放映系统先进行列;1998年,为迎接第八届金鸡百花电影节,市政府投资1700万元对其全面改造,从德国进口先进的设备,使东北电影院各种功能更为完善;2002年票房突破300万元,占总市场份额的25%左右……

然而,数不尽的辉煌在一个雾霭沉沉的冬日,画下句点。2003年11月28日,因太原街地区商业改造,65岁的老字号东北电影院宣布拆迁。拆迁当天,与影院同龄的杨兆禄眼含热泪在现场看着,“退休后,我每天都到这里来看看,看着看着不免老泪纵横,半个世纪的情结怎么能轻易被拆除!我两个儿子也在东北电影院工作,如今电影院不在了,心里真不是滋味。”

这并非是一场终结,而预示着沈阳进入一个新的影像革命时代,一座座新商场影院,一个个“新东北电影院”纷至沓来,仍以它独有的美丽将更多的影迷聚拢于此,享受影音风暴。