桐城市高产优质绿豆品种筛选试验

2020-08-03赵莲英

赵莲英

摘 要:通过开展高产优质绿豆品种筛选试验,结果表明,皖科绿6号、皖科绿3号等品种综合表现较好,适宜在桐城市及沿江地区推广种植。

关键词:绿豆品种;筛选试验;桐城市

中图分类号 S522文献标识码 A文章编号 1007-7731(2020)09-0107-04

近年来,随着人们生活水平的不断提高,膳食结构亦随之发生改变,传统意义上的杂粮越来越受到大众的青睐,需求量逐年增加。2019年中央一号文件指出:因地制宜发展多样性特色农业,倡导“一村一品”、“一县一业”,积极发展果菜茶、食用菌、杂粮杂豆、薯类、中药材、特色养殖、林特花卉苗木等产业,支持建设一批特色农产品优势区。

绿豆在我国南北各地均有栽培,是一种优质、多用途的作物。每100g绿豆的营养成分含量如下:热量1.36kJ、蛋白质21.6g、脂肪0.8g、碳水化合物62g、膳食纤维6.4g、维生素A22μg、胡萝卜素130μg、维生素B0.36mg、烟酸2mg、维生素E10.95mg、钙81mg、磷337mg、钾787mg、钠3.2mg、镁125mg、铁6.5mg、锌2.18mg、硒4.28μg、铜1.08mg、锰1.11mg。其种子既可供食用,亦可提取淀粉,制作豆沙、粉丝、糕点等;还可制成芽菜作蔬菜食用;绿豆入药具有清热消暑、利尿明目、解毒、降脂、抑制过敏、增进食欲、保护肾脏之功效。

桐城市位于安徽省中部,國土总面积157100hm2,地势自西北向东南,山地、丘陵、平原依次呈阶梯形分布。属亚热带湿润气候区,气候温和,雨水充沛,光照充足,四季分明,年平均气温15.8℃,年平均降水量1326.9mm,年平均日照时数1903.34h,日照百分率43%,年平均无霜期246d。桐城市的低山、丘陵、平原均适宜种植绿豆,2018年全市绿豆播种面积约45hm2,且呈逐步扩大的趋势。为了明确不同绿豆新品种在沿江低山丘陵地区的综合性状及优缺点,掌握其产量、生育特性、抗病性、适应性及商品性等性状,笔者开展了高产优质绿豆品种筛选试验,以期筛选出符合生产、出口和加工需要的绿豆新品种。

1 材料与方法

1.1 供试材料 供试绿豆品种共11个,分别为:皖黄绿1号、皖科绿5号、冀绿0816、皖黑绿1号、皖黄绿2号、皖科绿3号、宛绿2号、皖科绿6号、皖科绿4号、中绿5号、皖黑绿2号,均由安徽省农科院作物所提供。

1.2 试验地概况 试验地位于桐城市孔城镇南口村,前茬作物为水稻,冬闲田。试验地块地势平坦,地力均匀,肥力中上等。

1.3 试验设计 采取随机区组排列,每个品种设为1个处理。小区面积324m2,平均分成3畈,每畈长54m,宽2m。

1.4 试验管理

1.4.1 种植密度 穴播,每穴播种2~3粒;每畈5行种植,株距33.4cm,行距40cm,74850穴/hm2,株数18万株/hm2左右);2018年6月17日播种,6月19日出苗。

1.4.2 田间管理 (1)肥水管理:6月15日,整地时施45%红四方复合肥300kg/hm2作基肥;6月29日,撒施尿素150kg/hm2。分别于7月12日和7月19日分2次用拖泵抽水到大田浇苗,以沟内有水,畈面湿润不流淌为宜。(2)除草:分别于7月10—11日和7月21—22日分2次人工除草。(3)病虫害防治:分别于6月21日与6月24日(绿豆出苗后)分2次驱鸟剂,兑水675kg/hm2喷雾。7月16日,第1次治虫打药,防治对象为夜蛾类与蚜虫,用药剂量为氟虫苯甲酰胺202.5g/hm2+高效氯氟氰菊酯1125mL/hm2+翠兰春(叶面肥)1125g/hm2,兑水675kg/hm2。7月30日,防治夜蛾类与蚜虫及螨类害虫,用药剂量为硼450g/hm2+吡虫啉300g/hm2+苏云金杆菌1125g/hm2,兑水675kg/hm2。(4)收获:分品种单摘单收单晒,每个品种均分4次采摘。采摘日期分别是:8月12—15日;8月20—22日;9月9日;9月18日。

1.5 调查方法

1.5.1 经济性状 记载生育天数(播种第2天到第1次采收的天数)和收获期(第1次采收至收荚结束的天数);植株生长成株后(8月12—15日),每品种随机连续选择15株,测量、考查各品种的株型、株高、主茎节数、分枝数、单株荚数、荚长、荚粒数等,同时观察各品种的耐旱性、抗病性。

1.5.2 测产 各小区单收、单晒,全部采收结束后,秤出各品种的总质量,折算成每hm2产量,同时考察记录粒色。

2 结果与分析

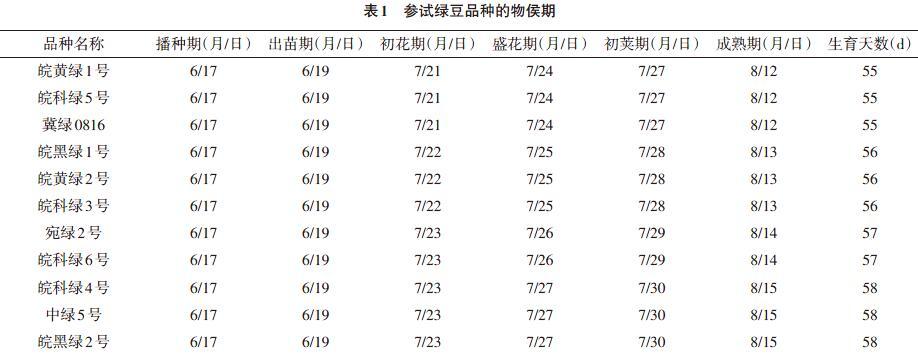

2.1 生育期 从表1可以看出,参试品种(系)的生育天数在55~58d,收获时间34~37d。其中,皖科绿4号、中绿5号、皖黑绿2号的生育天数较长,为58d,皖黄绿1号、皖科绿5号、冀绿0816的生育天数较短,为55d。

2.2 植物学特征与生物学特性 从表2可以看出,参试品种的植物学特征与生物学特性存在明显差异。其中,皖科绿4号仅顶部(植株上层)结荚,皖黑绿2号叶子大,生长量大,豆荚不多,长相最差,易倒伏。

2.3 主要经济性状

2.3.1 株高 从表3可以看出:皖黑绿2号的株高最高,平均为84.2cm,皖黄绿1号最矮,平均为53.1cm。

2.3.2 主茎节数 从表4可以看出:皖科绿5号的主茎节数最多,平均为6.5个;皖科绿4号与中绿5号最少,平均为4.5个,差幅达2.0个。

2.3.3 单株分枝数 从表5可以看出:冀绿0816的单株分枝数最多,平均为5.5枝,中绿5号最少,平均为3.3个,差幅达2.2个。

2.3.4 单株荚数 从表6可以看出:参试品种(系)的单株荚数存在明显差异,皖黄绿2号最多,平均为30.2个,中绿5号最少,平均为15.5个,差幅达14.7个。

2.3.5 荚长 从表7可以看出:参试品种(系)的豆荚长度存在明显的差异,皖黄绿2号最长,平均为10.2cm,皖黑绿2号最短,平均为8.7cm。

2.3.6 荚粒数 从表8可以看出:参试品种(系)的单株荚粒数存在明显的差异,其中皖黑绿2号最多,平均为11.9粒,冀绿0816最少,平均为8.2粒,差幅达3.7粒。

2.4 产量结构

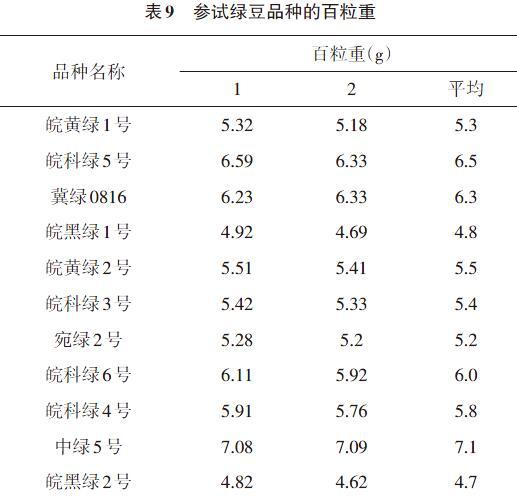

2.4.1 百粒重 从表9可以看出:参试品种(系)的百粒重存在明显差异,中绿5号最大,平均为7.1g,皖黑绿2号最小,平均为4.7g,差幅2.4g。

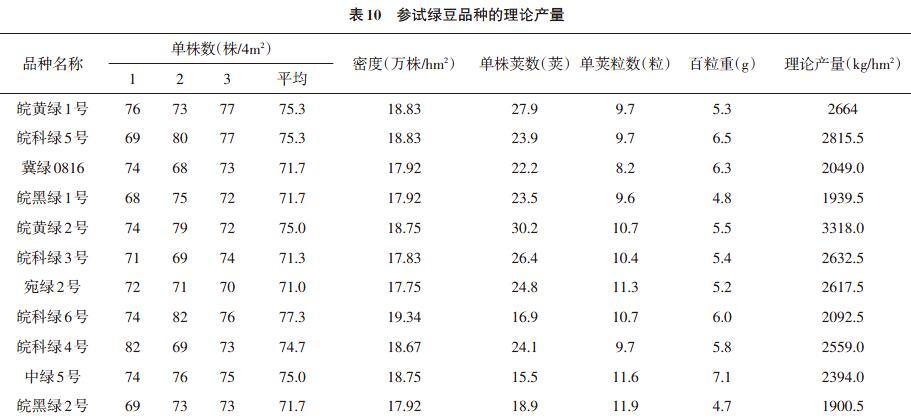

2.4.2 理论产量 从表10可以看出:各品种的理论产量差异显著,其中皖黄绿2号最高,平均为3318.0kg/hm2;皖黑绿2号最低,为1900.5kg/hm2,差幅1417.5kg/hm2。

2.5 实测产量 从表11可以看出,各品种的实际产量差异显著,其中皖科绿6号最高,平均为2454.0kg/hm2,皖绿5号最低,平均为1000.5kg/hm2,差幅1453.5kg/hm2。本次试验的各参试品种(系)理论产量与实际产量差异显著,原因如下:理论产量是根据8月12—15日测定的生物学性状估计的,当年8月16—18日连续3d降雨,雨量达77.7mm,部分品种后期再次开花结荚所致。由此可以看出,适当延长收荚期,有一定的增收作用。

3 结论

(1)丰产性:皖科绿6号、皖科绿4号、宛绿2号产量表现突出。(2)整齐度:皖科绿4号仅顶部(植株上层)结荚,皖黑绿2号叶子大,生长量大,豆荚不多,长相最差,易倒伏。皖黑绿2号整齐度最差,不适合推广。皖科綠6号、皖科绿3号整齐度好,值得推广。(3)成熟期:中绿5号采摘时间过长,不适宜推广。皖科绿6号、皖科绿3号成熟期相对一致,便于收获。(4)综合分析,皖科绿6号、皖科绿3号等品种适宜在桐城市及沿江地区推广种植。

参考文献

[1]杨文钰,屠乃美.作物栽培学各论(南方本)(第二版)[M].北京:中国农业出版社,2011.

[2]孔庆全,无公害绿豆高产栽培技术要点[J].内蒙古农业科技,2006(S1):38.

[3]王秀梅,绿豆新品种保942-34特征特性及栽培技术[J].河南农业科技,2006(5):14.

[4]曹其聪,寇玉湘,司玉君,绿豆新品种潍绿5号的选育及栽培技术[J].山东农业科学,2007(6):117.

[5]王永新,王辉,绿豆高产栽培技[J].现代农业科技,2013(7):52.

[6]桐城县地方志编纂委员会.桐城县志[M].黄山:黄山书社出版,1995.

(责编:张宏民)