我国现阶段药价形成机制调研和探讨

2020-08-03包月仙

包月仙

摘要:药品价格居高不下一直是社会民生关注的焦点。本文从某药企的药品生产成本调研开始,“穿透式”延伸至医药公司(流通企业),直至公立医院(医疗机构),剖析药品从生产到销售各个环节的成本利润构成,调研药价的形成机制,揭示药价形成过程中存在的一些问题,并对药价的形成机制提出一些探讨。

关键词:药价形成机制 二次议价 集中招标采购制度

一、引言

药品的特殊属性决定了其特殊的价格形成机制,药品价格居高不下一直是社会民生关注的焦点。为解决人民群众“看病难、看病貴”问题,从2016年开始,国家逐步对公立医疗机构药品实行“集中招标采购制度”“零差率制度”“两票制”“4+7带量采购”等一系列的政策措施,取得了一定的成效,但也还存在一些现实的问题。本文从某药企的药品生产成本调研开始,“穿透式”延伸至医药公司(流通企业),直至公立医院(医疗机构),剖析药品从生产到销售各个环节的成本利润构成,调研药价的形成机制,揭示药价形成过程中存在的一些问题,并对药价的形成机制提出一些探讨。

二、我国现阶段药价形成机制中存在的问题

(一)药价构成比例中,销售费用占比畸高,达到生产成本的5倍多

某药企是一家从事化学药的生产和销售的民营制药企业,规模较小,产品单一。2018年药品销售收入9,864.78万元,主要产品盐酸氨溴索注射液,占药品销售收入的98%,利润总额61.55万元。2018年二种规格的产品销量和售价分别为:2ml氨溴索销量2842.64万支,平均售价1.74元/支;4ml氨溴索销量 1403.15万支,平均售价3.99元/支。

2018年氨溴索成本利润构成情况如下:

利润=收入-成本-销售费用-研发费用-期间费用

=9,864.78-1,359.00-7,122.67-999.51-322.05

=61.55(万元)

从上述数据分析,2018年盐酸氨溴索注射液生产成本为1,359万元,主要包括原材料、人工成本、折旧、制造费用等,分摊至2ml氨溴索平均单位生产成本为0.27元/支、4ml氨溴索平均单位生产成本为0.43元/支,产品毛利率分别为84.48%和89.22%;而2ml氨溴索单位销售费用为1.26元/支,4ml氨溴索单位销售费用2.88元/支,分别为生产成本的4.67倍和6.7倍。扣除生产成本和各项费用后产品的综合利润率仅为0.63%。

由此可见,氨溴索注射液毛利率高而利润率低的主要原因在于,该药企的销售费用畸高!2018年全年销售费用7,122.67万元,占销售收入的比例为72.2%。进一步追查该销售费用主要组成部分是“市场维护费”,当年共计发生6,852.06万元,占当年销售费用的96.2%。经检查该市场维护费全部通过国家税务局网点代开发票的形式在销售费用中列支,从账面上根本看不出其真实的资金流向和用途。据了解企业药品由药厂经医药公司进入公立医院(实行二票制),须经过招投标、医院采购、医生处方三个环节,各个环节均需要由药企进行公关维护,“市场维护费”大部分都在这三个环节使用。“市场维护费”作为药价构成的一部分,使用在药品从出厂到销售的中间环节,不创造任何价值,却在药价中占比最大,最终让患者承担了较高的药价。

(二)公立医院通过医药公司对药企进行“二次议价”,变相增加药品生产企业的负担

医药公司作为“二票制”的二级经销商,是衔接药企和医疗机构的主体,主要功能是提供药品配送服务,以及药品销售款项结算。医药公司根据配送的数量、路程以及回款模式的不同,向某药企按照医疗机构采购价格(即中标价)6%左右收取基础配送费,这是医药公司的正常收益。而在基础配送费之外,公立医院利用其药品处方销售的垄断地位,以授予医药公司药品配送权等各种方式进行“二次议价”,按2%-40%不等的比例收取附加配送费,医药公司再将附加配送费转嫁给药企,药企通过给予医药公司销售折扣或销售费用直接列支的方式进行支付。

“二次议价”在医疗机构和医药公司之间以各种形式签约,医药公司在成本费用中列支,归结下来主要有以下几种形式:

一是某公立医院将新建成的分院包装成PPP项目,授予二家医药公司(社会资本)药品配送权,按年度配送药品货款总额*8.7%的折扣比例扣除后作为偿还基金,而该项目并不符合PPP项目定义,实为某公立医院向医药公司收取的中标价以外的二次收费。2018年医药公司共支付该公立医院5,070万元配送费。

二是某医疗机构设立商业托管公司,委托商业托管公司负责采购,医药公司按药品配送价格*13%支付托管费,2018年共支付1,227万元。

三是某医药公司在公立医院以设立药房的名义支付综合管理费,按年约定固定的综合管理费及租金,2018年共支付管理费399.96万元(固定)、支付年租金138.24万元(11.52万/月)。

四是某医药公司以医疗机构提前付款为由给予现金折扣,而实际是按药品采购款的10%比例进行支付,医药公司2018年共支付927.71万元。

五是某医药公司向部分医院提供物流延伸服务,截至2018年底某医药公司为十家医院安装快速发药系统,价值3,015.46万元。

六是某医药公司给予医疗机构优厚的信用赊销额度和赊销期限,实则为医疗机构长期占用医药公司资金。2018年为八家医院提供药品安全质量保证金19,680万元,该保证金无资金成本,在业务发生期间长期占用。

各医疗机构对医药公司各种“二次议价”的方式,无形中增加了医药公司的经营成本,导致医药公司根据药品配送数量、路程以及回款模式的不同收取的基础配送费,不足以覆盖其经营成本支出,因此医药公司又根据各医疗机构收取的“二次议价”费用经平衡测算后向各药企摊派各种附加配送费,变相增加了药品生产企业的负担。

(三)医疗机构自身盈利能力较弱,而政府拔款不足,公立医院需要靠自身创收来保证收支平衡

公立医疗机构是指政府举办的纳入财政预算管理的医院,其经营收支、资产购置、医生薪酬等由政府进行财政拔款,因其国立和公益性的特点,加之药品有被动消费属性,因此公立医疗机构更受老百姓的信任,在目前绝大部分药品由医生处方消费的情况下,医疗机构成为药品零售的主要渠道,在药品销售环节中处于垄断地位。但在公立医疗机构经营过程中,药品售价已实行“零差率制度”,无利润可言,其经营收入主要来源于医疗服务收入,其取得的收入只能勉强覆盖其采购及经营成本,在政府拔款不够充足的情况下,医院只有靠自身创收来保持收支平衡,根本无力承担基础设施建设和大型的设备购置支出。

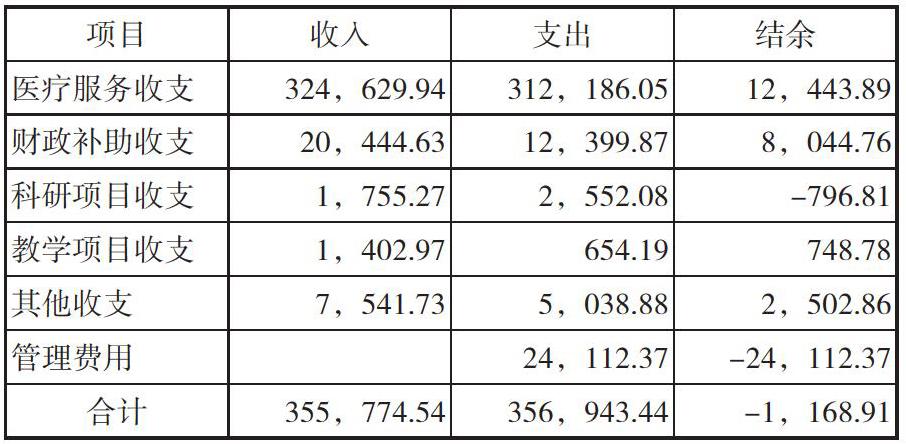

以延伸的某公立医院为例,2018年收支情况表如下(单位万元):

从上表可见,该医疗机构2018年经营收支抵减了期间费用后尚不能达到平衡。其中的财政补助资金20,444.62万元,包含了基本支出补助9,695.05万元和项目支出补助10,749.58万元,只能满足编制内人员的基本支出和科研项目支出,远远满足不了医院的经营开支、基础设施建设和大型设备购置,医院只能靠医疗服务收费、商业化的科研成果以及对下级医院的教学等等来实现创收维持收支平衡及基础设施建设和设备购置,当然这创收也包括了公立医院对医药公司及药企在药品中标价以外的“二次议价”实现的创收。

从本质上说,国家在取消“药品加成”“以药养医”制度后,其实质并没有改变,在财政补助不足以弥补医院经营的情况下,医院变相的对药品实行“二次议价”,实际还是执行了“以药养医”的制度,从而使公立医院失去公益的性质。且在缺少管制的情况下,影响更为恶劣,医院为自身的创收,对医疗科室实行自负盈亏与业绩挂钩的工资考核制度,这就导致了医生需要开高价药而弃低价药的使用,因为中标价高的药品利润空间大,“二次议价”的空间也大,能为科室创造效益,另外医生出于高价药有回扣的考虑,也愿意处方高价药,正如劣币驱逐良币,高价药逐步占领低价药的市场份额,导致一些药效好成本低的药失去市场,无力竞争,这也是药价居高不下的另一个原因。根据云南省药品招采平台查询数据,2018年5月份之前,4ml氨溴索注射液中标价为6.39元,企业有利润空间,这期间共有1548家医疗机构(终端)销售该药品,但2018年5月1日中标价调为3.8元/支后,药企利润空间变小,多数医疗机构(终端)陆续弃用该产品,直接导致2018年2ml氨溴索注射液下半年销量比上年同期减少800万支、4ml氨溴索注射液减少60万支,但氨溴索注射液市场总量并未减少,减少的是该药企的市场份额,由国药国瑞替换份额约占90%(2ml氨溴索中標价3.58元/支),沈阳新马替换份额约占10%(4ml氨溴索中标价8.76元/支),造成了同一药效的产品“药价越高,销量越好”的怪象。

(四)药品集中招标采购制度下的漏洞

在现行的药品集中招标采购制度下,药品价格形成机制主要有三种:一是进入国家医保目录的药品由国家卫计委实行招标制定价格;二是未进入国家医保目录但进入各省医保补充目录的药品,则由所在省医保实行招标制定价格;三是其余的药品,按照市场状况自主定价;招投标制定的价格为按规定程序核定的最高零售限价。从某药企了解到的情况看,在药品集中招标采购制度下存在种种怪事:一是纵向比较,同一品规的4ml盐酸氨溴索注射液,在成本工艺没有发生重大变化的情况下,山东省2017年的中标价是每支8.9元,2018年降到了每支4元,2017年、2018年中标价格差异相差一倍多;二是横向比较,在同一时间,2018年4ml盐酸氨溴索注射液在贵州的中标价3.89元,但是河南的中标价为8.97元,不同的省区价格相差也很大;三是不同采购制度下的比较,2018年4ml氨溴索注射液在广西的集中采购中标价为4.45元/支,2019年9月执行“4+7带量采购”后,为了维持产量和企业生存,在广西医保招标谈判中将此型号氨溴索投标价定为0.59元/支,勉强覆盖其原料成本。

纵观现阶段药价的形成机制,其价格的形成和药品的生产成本、研发支出、流通环节没有半毛钱的关系,倒是药品中标价确定后,倒逼出高药价得到高销量,而低药价惨遭出局的结果。药品的中标价并不是真正的市场经济体制下所产生的价格,而由政府招标机构替具体使用药品的医疗机构做主,直接帮医疗机构统计药品种类和用量并代为招标形成的,在此机制下形成的同一药企同一产品的价格,因为信息不对称、指标设置不合理,价格都是明显的不合理,更不用对比不同药企但同一质量和药效的产品价格了。

三、药价形成机制的探讨

面对我国现阶段药价形成机制中存在的问题,国家也先后出台了很多政策,但效果不是很理想,“市场维护费”“二次议价”、非真正公益性质的医院、药品集中采购制度下的各种怪象等等问题依然普遍存在,且滋生出许多违法违规的现象。在合理的定价模式下,药品应以达到同样质量和药效的成本和程序确定价格,生产企业直接配送或委托有配送资格的药品经营企业配送到指定医院,医院零差价提供给患者,各环节保留合理利润,不给违规行为留下费用空间。以此为目的,本文对未来药价的形成机制提出一些建议以供探讨。

(一)药品定价制度的改革势在必行

药价虚高的根本原因在于定价机制不合理,定价制度的改革势在必行。今年以来,国家组织“4+7带量采购”药品集中采购和使用试点,在价格联动、重构医药市场方面的作用逐渐显现,近日,浙江省医保局专家在带量采购的谈判桌上“灵魂砍价”,更是让广大人民群众呼声一片。“带量采购的竞价模式”是引进市场机制的一种方式,是在考虑各项综合因素和要求后,将同等品质的药品价格降至最低,以量换价,价格透明,减去药价中的“水分”,让中间环节没有过多的违规操作空间,有采购量的保障,终端中标药价明显下降,惠及更多广大人民群众。

(二)加强对药品生产企业的监管,掌握药品的成本构成情况,带量采购招标应以成本调查为基础

近几年药品生产企业面对近年来的政策环境,如波涛中的一叶小舟上下颠簸四处摇晃,一不小心就有可能翻船倾覆。无论药品招标、医保控费,还是一致性评价,都将促使药企对其产品结构进行调整,以适当市场需求。药品生产企业在药品价格上面临国家集中采购招标的定价制度,需努力抬高药品中标价格来保证利润,提高操作空间,另一方面又要依照市场化规则去逐个终端推广营销产品,因此抬高的价差并非是企业自身的盈利,而不抬高中标价格更是无法持续生产,扭曲的机制导致非正常的市场化竞争,也非药品生产企业所愿。

药品的招投标采购制度,应以药品的成本调查为基础,通过对成本的掌握,药价中的“水分”无处遁形,监管机构也在各项采购谈判中,获得绝对主动权,议价谈判目标将更为高效,并获得低价。药监等部门应加强对药品生产企业的监管,对市场自主定价的药品,经营者自主制定价格时,应自觉将价格与成本、供求相匹配,自觉保持不同品规、不同区域之间价格平衡,自觉维护价格一定时期内相对稳定,并接受相关部门的监管。

(三)搭建第三方医药电子交易平台,探索形成“带量采购”和“平台交易”要结合的交易机制

对于市场自主定价的药品,引进价格信息公开透明和引导的模式,搭建第三方医药电子交易平台,统一药品编码,统一药品名稱,通过网上注册、定单、签约、竞价、议价、结算、评价,实现供需自主协商采购,并实现“平台交易”全过程留痕、可追溯。而对于通用药品或价格明显异常的药品,则通过“带量采购”方式降价,形成“带量采购”和“平台交易”要结合的交易机制。

通过建立公开透明的信息平台,不仅使药品价格在全国范围内趋于统一,实现药品交易的全过程的电子化和网络化,也为政府保持常态化的监管提供了方便。

(四)推动公立医院人事薪酬制度改革,加大对医疗机构补助

药品作为一种特殊商品,其使用和消费的选择权和决定权不在患者,而是在医生手中。但长期以来,我国缺乏对医生的成本约束机制,医生的处方权和用药总量基本不受制约,医生沦为药品销售端口,承担着为医院及自身创收的角色,行为模式严重扭曲,最终被医药公司及医药代表的高回扣及各类变相利益输送绑架。医疗服务收费偏低,医生的培养周期长、费用高,难以体现医生的真正价值,同时缺乏合理的补偿机制,药品回扣、过度医疗成为医生的增收手段,导致公立医院非公益等一系列问题。

公立医院人事薪酬制度改革,要坚持激励和约束相结合,允许医疗服务收入扣除成本按规定提取奖励基金。同时,要加大监督机制的管理,减少和杜绝回扣现象的发生,降低医院对药物收入的依赖,加大政府部门对医疗机构的投入。

(五)加强药品生产企业税收监管

目前药品生产企业销售费用居高不下,实际用途路人皆知,建议对查处虚假列支和未能提供真实用途的费用从制度层面加以完善,从税收的角度堵住费用漏洞。

作者单位:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)