1971-2017年陇中地区气候变化及其对旱地春小麦产量的影响

2020-08-03逯玉兰闫丽娟聂志刚茹晓雅

逯玉兰,李 广,闫丽娟,聂志刚,茹晓雅

(1.甘肃农业大学信息科学技术学院,甘肃兰州 730070; 2.甘肃农业大学林学院,甘肃兰州 730070; 3甘肃农业大学农学院,甘肃兰州 730070)

随着世界气候的变化,全球海陆表面的平均温度呈上升趋势[1],降水也会发生一定程度的变化。旱地春小麦是黄土丘陵沟壑区域主要的粮食作物之一,其生长发育主要受降水和温度的影响,进而影响最终产量[2-3],且在干旱地区降水效应更加明显[4]。小麦的产量形成以光合作用为基础,而光合效率又与温度有着紧密的联系,适宜的温度能够提高光合速率,但过高的温度会造成小麦早衰或早熟,进而影响产量。降水对旱地春小麦的产量形成起着决定性的作用,干旱缺水是旱地农业区制约春小麦生长发育的关键因素,尤其是在小麦生长发育的关键时期,缺水会导致小麦严重减产。

目前,国内关于气候变化对小麦产量的影响研究已经很多。对1986-2014年临汾的降水和小麦农艺性状资料的分析结果显示,降水变化对冬小麦农艺性状和产量都有很大的影响[5]。对河北平原春季气温、降水效应的研究发现,冬小麦气候产量与降水量呈正相关,与温度也显著相关,高温是小麦减产的主要因素[6]。通过多元回归分析,在华北平原,影响冬小麦产量的两个主要因子是温度和太阳辐射,出苗至抽穗期,温度升高对冬小麦产量有正效应; 抽穗至成熟阶段,温度升高对产量有负效应[7]。在河南省,抽穗-成熟期影响冬小麦产量的关键气象因子是日最高气温,而在返青-抽穗期是日最低气温[8]。对晋南1961-2015年的逐日气温、降水量及日照时数资料分析发现,该地区小麦产量与生育期的降水量呈显著正相关,与气温的相关性较小[9]。综上所述,过去大量的研究主要集中在温度或者水分变化对小麦产量的影响,并且大多数只关注小麦整个生育期气候变化对其生长和产量的影响,而不同生育阶段气候变化对小麦产量的影响虽有报道,但基于作物模型研究小麦生长发育各个阶段温度(包括日均温、日均最高温和日均最低温)、降水对小麦产量的影响报道尚少。

鉴于此,本研究利用APSIM模型模拟旱地春小麦的生育期和产量,分析全生育期和不同生育阶段温度(日均温、日均最高温和日均最低温)、降水对产量的影响,以期为陇中地区旱地春小麦的合理栽培提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本研究区属于陇中黄土高原,为典型的雨养农业区,主要轮作方式是春小麦与豌豆轮作,一年一熟制。海拔为2 000 m,年平均降雨量391 mm,年平均气温6.4 ℃,年蒸发量1 531 mm,年均太阳辐射592.9 kJ·m-2,年日照时数 2 476.6 h,无霜期140 d,年均≥0 ℃积温 2 934 ℃,年均≥10 ℃积温2 239 ℃。

1.2 APSIM简介

APSIM模型是由澳大利亚联邦科工组织和昆士兰州政府的农业生产系统组(APARU)联合开发研制的,用于模拟旱作农业生产系统中各主要组分的机理模型[10-11]。该模型主要由4部分组成:(1)生物物理模块,用于模拟农业系统中的生物和物理过程; (2)管理模块,输入水、肥、耕作等管理措施; (3)数据输入输出模块,用于模拟过程中数据的输入、输出; (4)中心引擎,用于控制模块间信息的传递。此外,该模型还包括APSFRONT、APSIM-explore、APSGRAPH、APSIM-Qutlook、APSRUDO、APSTOOL等辅助用户界面,用于模型构建、测试、显示模拟结果等。

1.2.1 气候模块参数设置

APSIM模型的基础是气候模块,因此建立精确、合理的气候模块是整个模型应用的关键。模型运行所需的最基本的一组逐日气象要素变量包括逐日最高气温(℃)、逐日最低气温(℃)、逐日降水量(mm)和逐日太阳辐射量(MJ·m-2)。本研究应用的1971-2017年的气候资料是由定西水保所气象观测站自动测定的。组建气候模块的其他参数都较容易获取,逐日太阳辐射量难以得到,需将观测日照时数转换为太阳辐射值,具体计算公式[12]如下:

δ=0.409×sin(2π/365×J-1.39)

(1)

ws=arcos(-tanδ×tanφ)

(2)

dr=1+0.033×cos(2π/365×J)

(3)

Ra=37.6×dr×(ws×sinφ×sinδ+cosφ×cosδ×sinws)

(4)

N=24/π×ws

(5)

Rns=0.77×(0.25+0.5×n/N) ×Ra

城市总体规划的涉水部分内容主要体现在城市公共供水厂和污水处理厂的规模确定,大多利用城市给水规范、室外给水规范、采用人均综合生活用水指标、排水系数等粗略估算,缺乏其他相关的社会经济指标,如 GDP、工业增加值、三产、建筑指标、耕地、湖泊数据等。水资源论证规划用水合理性困难较大。

(6)

式中,δ代表太阳赤纬(Rad),J代表日序,φ代表当地纬度,ws代表日落的角度(Rad),dr代表日地相对距离,Ra代表晴空太阳辐射 (MJ·m-2·d-1),N代表最大天文日照时数(h),n代表逐日日照时数(h),Rns代表日净短波辐射(MJ·m-2·d-1)。

1.2.2 土壤模块参数设置

根据在试验地测定的土壤物理参数建立土壤模块,不同土层的土壤物理参数包括容重、田间最大持水量、萎蔫系数等(表1)。

表1 土壤参数

1.2.3 作物属性模块参数设置

APSIM模型采用的是通用作物生长模型来模拟各种一年生和多年生作物的生长,不同作物的模型参数值不同。作物属性模块主要包括小麦的生长发育进程、品种遗传参数、产量形成和植株形态等参数[13](表2)。

表2 作物属性模块参数

1.2.4 管理模块参数设置

管理模块的参数是根据田间试验设置的,包括播种参数、耕作措施等。本研究中的具体管理措施:播种日期3月15日,播种深度30 mm,播种量187.5 kg·hm-2,播种行间距250 mm,收获日期以模型模拟为主。

1.3 气候数据来源及处理方法

本研究中应用的1971-2017年的气候资料是由定西水保所气象观测站自动测定的。降水量和气温是根据1971-2017年春小麦各生育时期逐日的温度和降水数据整理而得,生育期和产量数据是运用APSIM模型模拟得到的,并利用Excel 2010和DPS 17.10软件进行处理分析。

2 结果与分析

2.1 降水量的变化

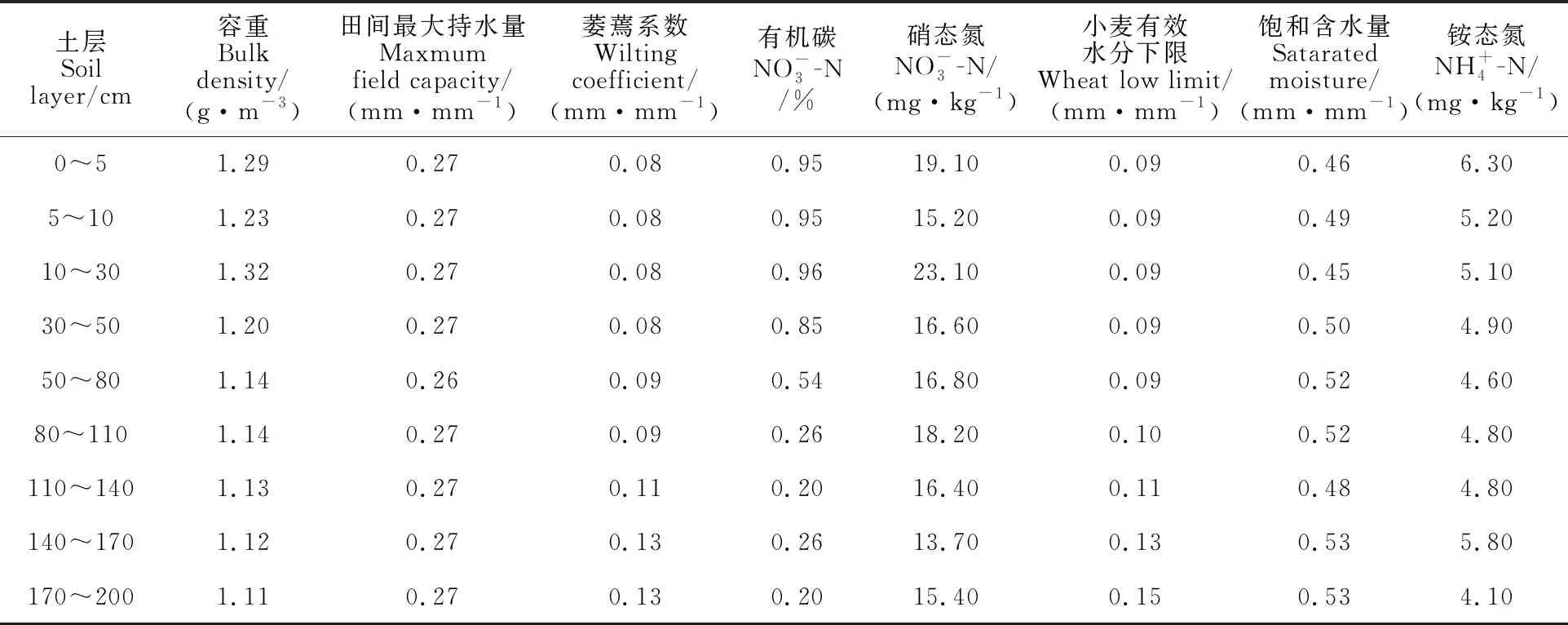

2.1.1 年降水量及旱地春小麦全生育期降水量的变化趋势

近47年来,陇中地区年降水量呈下降趋势,全年降水量倾向率为-4.639 mm·10 a-1,年降水量在年际间波动大(图1)。20世纪70年代至80年代中期年总降水量波动较大,极端降水出现的频率较高,如1979年总降水量达到了547.1 mm,而1982年总降水量仅为245.7 mm;1984-1996年总降水量稳定,1997年总降水量突降为264.4 mm,1998年降水又突增为414.1 mm,1999-2002年总降水量递减;2003-2017年总降水量波动也较大,极端降水出现的频率又增加,如2003年降水突增为471.1 mm,2004年又下降为326.9 mm,年降水量由2008年的390.2 mm突降为2009年的294.3 mm,由2014年的474.8 mm突降为2015年的282.5 mm,2017年又由2016年的275.9 mm突增为401 mm。

图1 1971-2017年全年降水量和生育期降水量变化趋势

春小麦全生育期降水量呈略微下降趋势,生育期降水量倾向率为-1.304 mm·10 a-1,生育期降水量年际间波动较大。1971-1982年生育期降水量波动较大,极端降水出现的频率很高,如1977年的生育期降水量为这47年中最大值,达到了286.3 mm,而1982年的生育期降水量为这47年中最小值,仅为56.3 mm。1983-1997年生育期降水量变化比较平稳,1998年以后生育期降水量波动又加大,1998年出现了极端降水,生育期降水量为252.7 mm,2000年又突降为111.9 mm,2009年生育期降水量为79.3 mm,2013年为249.7 mm。

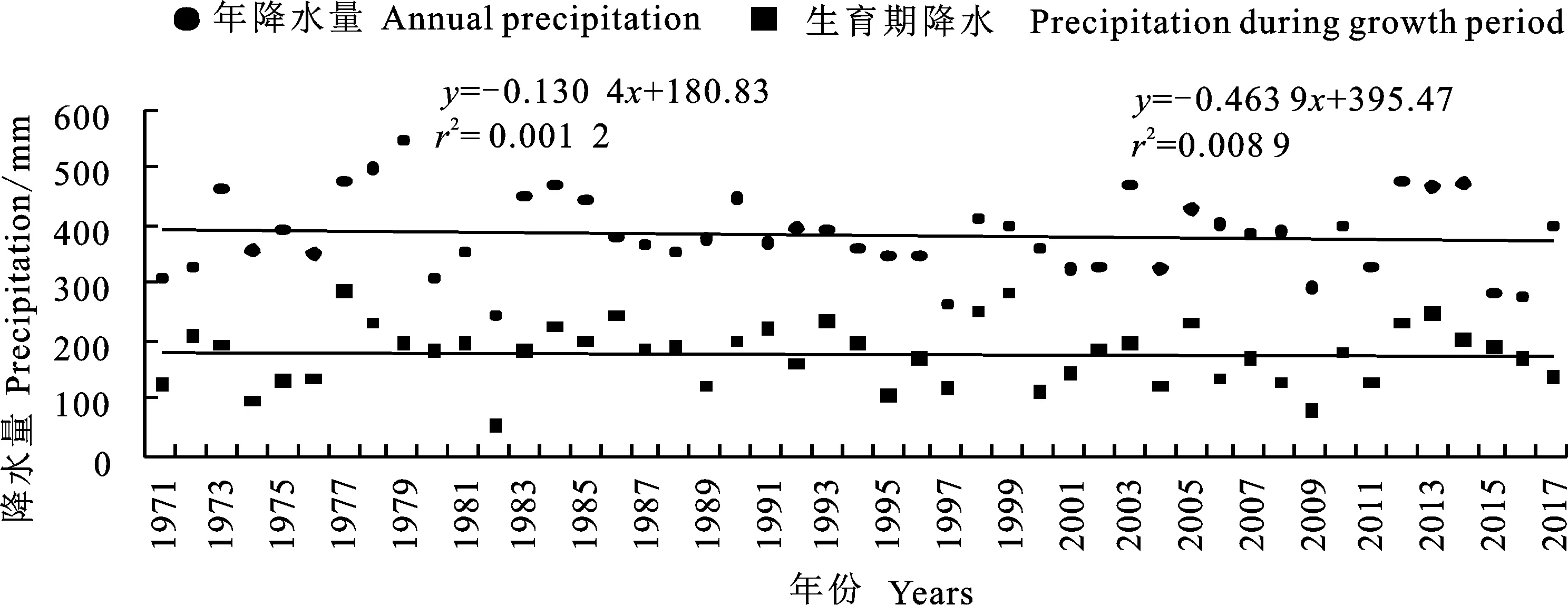

2.1.2 旱地春小麦不同生育阶段降水量的变化趋势

旱地春小麦不同生育阶段的降水量变化趋势不同(表3)。 在8个生育阶段中,出苗-分蘖期、拔节-孕穗期和灌浆-成熟期的降水量均不同程度下降,其中灌浆-成熟期下降幅度最大,倾向率为-2.995 mm·10 a-1; 分蘖-拔节期、抽穗-开花期、开花-灌浆期和播种-出苗期的降水量均不同程度上升,其中前两个阶段上升幅度较大,倾向率分别为1.855和1.684 mm·10 a-1; 孕穗-抽穗期降水量保持平稳。可见,陇中地区旱地春小麦全生育期降水量的减少主要由灌浆-成熟期降水量减少导致的。

表3 旱地春小麦不同生育阶段降水量的倾向率

2.2 气温的变化

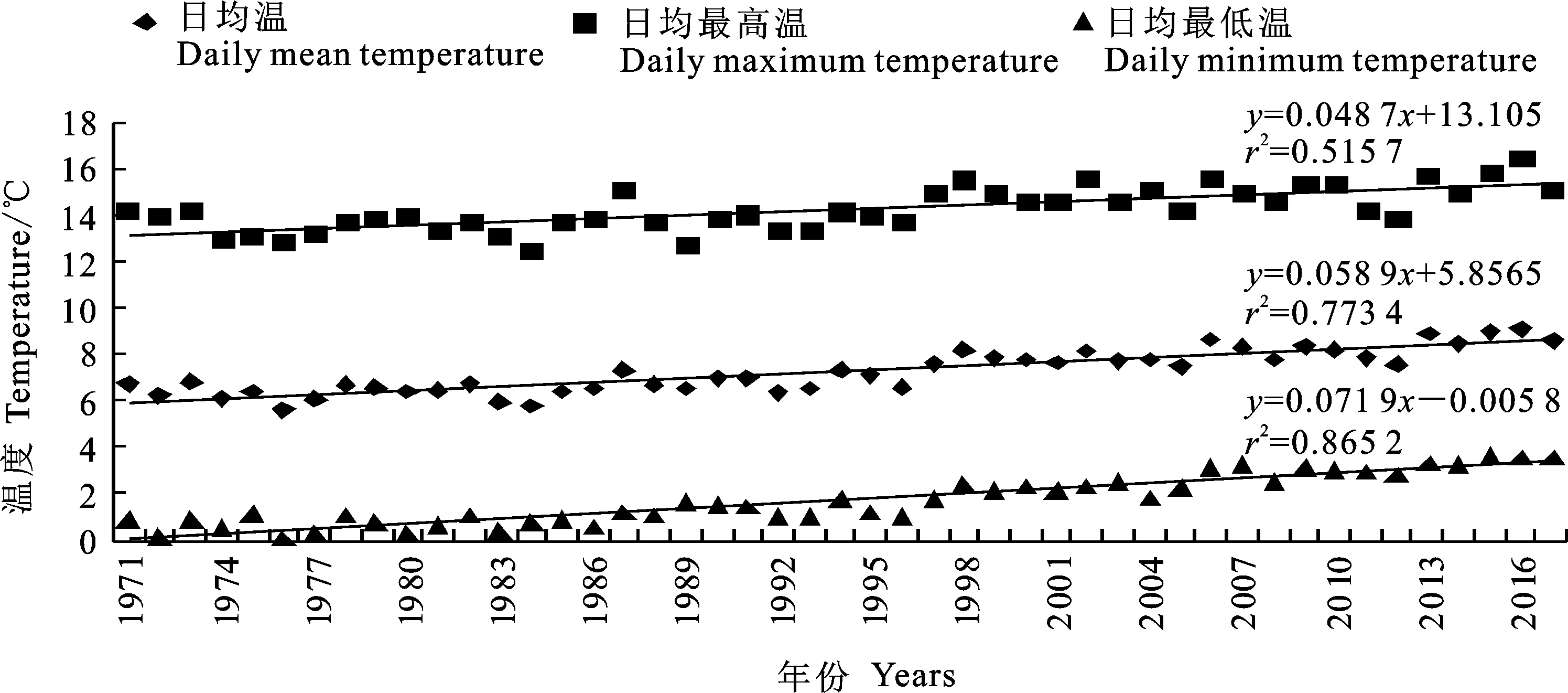

2.2.1 全年日均温、日均最高温和日均最低温的变化趋势

从图2可以看出。近47年来,陇中地区全年日均温变化范围为5.62~9.13 ℃,最低值和最高值分别出现在1976年和2016年,气温总体呈上升趋势,平均每10年升高0.59 ℃; 全年日均最高温的倾向率为0.487 ℃·10 a-1,也呈增温趋势,变化范围为12.47~16.51 ℃,最低值和最高值分别出现在1984年和2016年; 全年日均最低温变化幅度最大,平均每10年升高0.72 ℃,变化范围为0.057~3.59 ℃,最低值和最高值分别出现在1976年和2015年。总之,陇中地区的全年气温呈上升趋势,气候变暖,与全球气候变暖的趋势保持一致。

图2 1971-2017年全年日均温、日均最高温和日均最低温的变化趋势

2.2.2 旱地春小麦全生育期日均温、日均最高温和日均最低温的变化趋势

在1971-2017年间,春小麦全生育期日均温、日均最高温和日均最低温都呈上升趋势(图3),三个指标的倾向率分别为0.611、0.513和 0.783 ℃·10 a-1,变化范围分别为11.41~ 14.98、18.16~22.26和18.77~21.7 ℃,最低值分别出现在1976年、1986年和1977年,最高值分别出现在2013年、2016年和2009年。综上可知,陇中地区小麦生育期日均温的升高主要是由生育期日均最低温的逐年增加导致的。

图3 1971-2017年旱地春小麦全生育期日均温、日均最高温和日均最低温的变化趋势

2.2.3 旱地春小麦不同生育阶段日均温、日均最高温和日均最低温的变化趋势

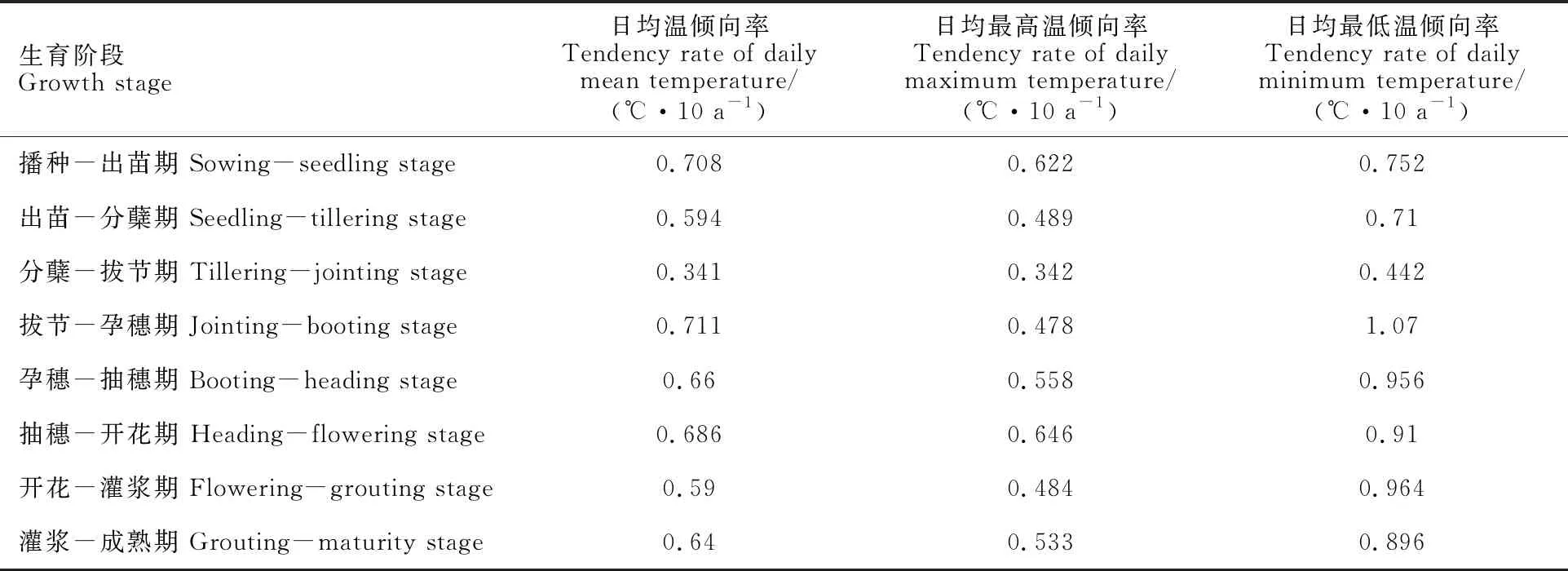

在旱地小麦的8个生育阶段中,日均温、日均最高温和日均最低温均有上升趋势(表4),其中每个阶段的日均最低温上升趋势最明显,增温幅度最大,日均最高温的增温幅度最小,日均温的变化幅度居中。每个生育阶段的日均温增加的主要原因是此生育阶段的日均最低温逐年增加。

表4 旱地春小麦不同生育阶段气温的倾向率

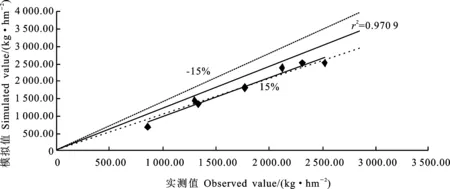

2.3 APSIM模型检验

利用2011-2017年连续7年的产量实测值和模拟值对模型的有效性进行检验(图4),所有的数据点都分布在±15%误差线内,产量实测值和模拟值的决定系数r2为0.970 9,归一化均方根误差NRMSE为7.505%,表明模型能够很好地模拟旱地春小麦产量。

图4 小麦产量实测值和模拟值的相关分析

2.4 旱地春小麦产量与全生育期不同气候因子的相关性

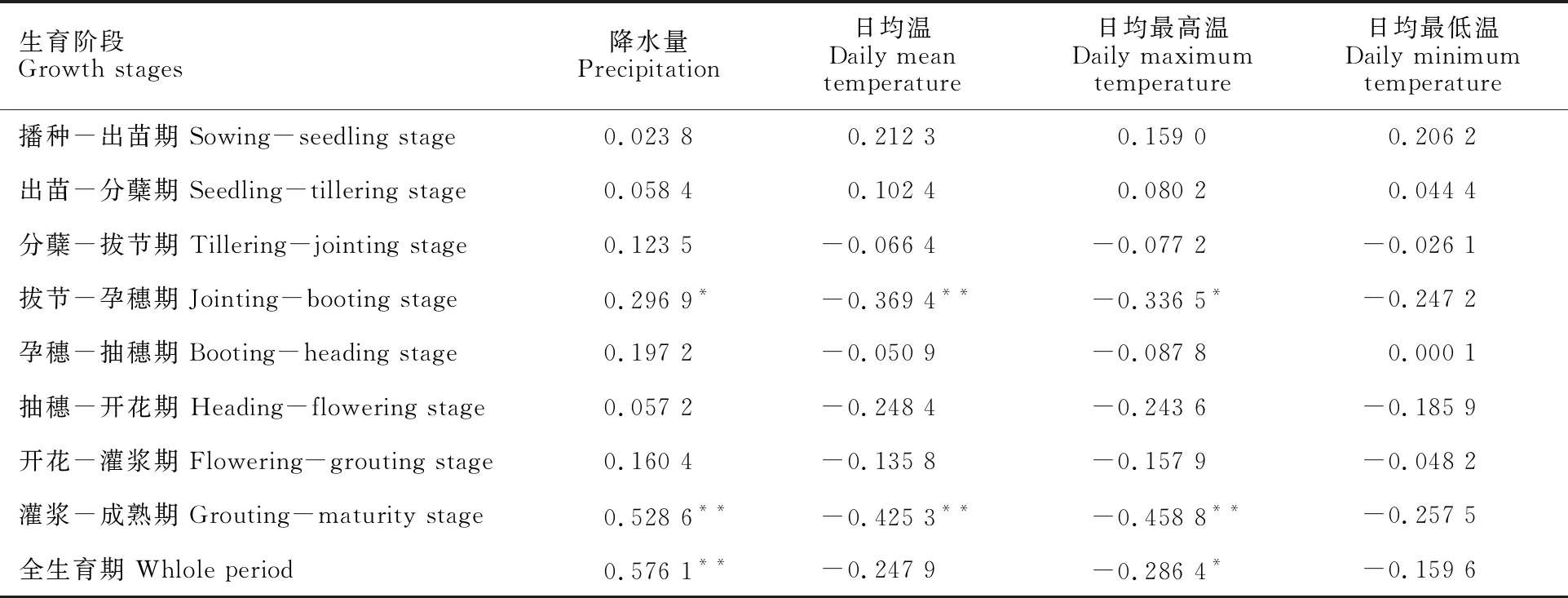

相关分析结果(表5)表明,旱地春小麦全生育期降水量与产量的相关性最高,呈极显著正相关(r=0.576 1,P=0.000 1),表明全生育期降水量的增加可以大大提高旱地小麦的产量; 全生育期日均最高温与产量呈显著负相关(r=0.286 4,P=0.050 0),说明全生育期最高温的升高对旱地小麦产量的增长不利; 而全生育期日均温和日均最低温与产量分别呈不显著负相关,相关系数分别为-0.2479(P=0.092 9)和-0.1596(P= 0.283 8)。

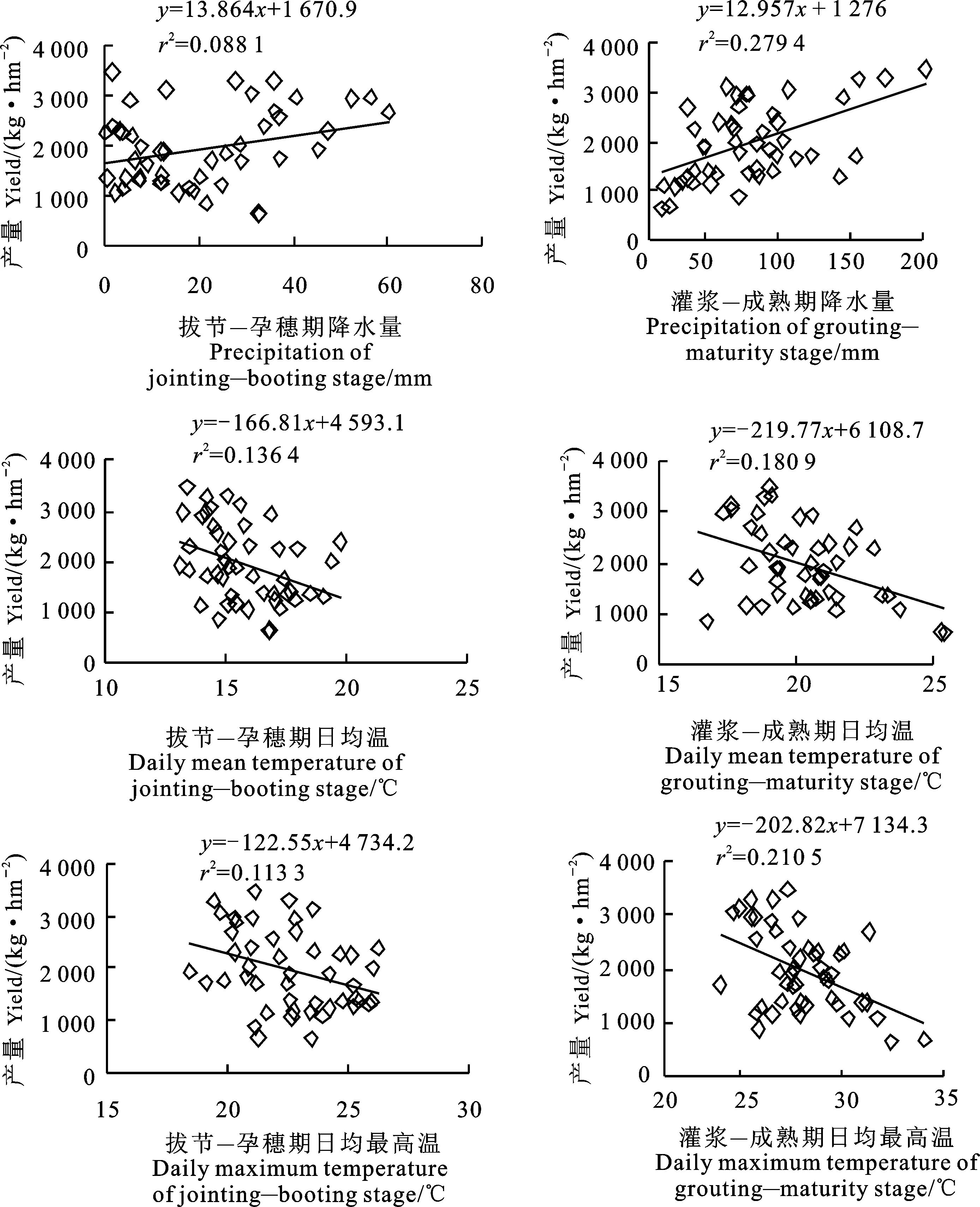

2.5 旱地春小麦产量与不同生育阶段气候因子的相关性

由表5可知,旱地春小麦8个生育阶段的降水量与产量都呈正相关。其中,灌浆-成熟期的降水量与产量的相关性最高,达极显著水平;拔节-孕穗期的降水量与产量的相关性次高,达显著水平。播种-出苗期和出苗-分蘖期的日均温与产量呈正相关,其他6个生育阶段的日均温与产量均呈负相关。其中,灌浆-成熟期的日均温与产量的相关性最高,相关系数达极显著水平;拔节-孕穗期的日均温与产量的相关性也达到了极显著水平; 灌浆-成熟期的最高温与产量的相关性最高,相关系数达极显著水平;拔节-孕穗期的日均最高温与产量呈显著负相关,分蘖-拔节期、孕穗-抽穗期、抽穗-开花期和开花-灌浆期的日均最高温与产量均呈负相关,但均未达到显著水平;播种-出苗期和出苗-分蘖期的日均最高温与产量呈正相关,也未达显著水平。旱地春小麦生长发育的8个阶段的日均最低温与产量的相关性均未达显著水平。其中,灌浆-成熟期的日均最低温与产量的相关性最大,相关系数为 -0.257 5;孕穗-抽穗期的日均最低温与产量的相关性最小,相关系数只有0.000 1。总之,与旱地春小麦产量显著相关的气候因子有拔节-孕穗期降水量、灌浆-成熟期降水量、拔节-孕穗期日均温、灌浆-成熟期日均温、拔节-孕穗期日均最高温和灌浆-成熟期日均最高温。重要相关性的生育阶段气候因子和产量之间的散点图如图5所示。

图5 相关性高生育阶段的气候因子和小麦产量之间的散点图

表5 旱地春小麦产量与不同生育阶段及全生育期气候因子的相关系数

3 讨 论

3.1 陇中地区气候变化趋势

降水量和气温是反映气候变化的两大要素。张涵丹等认为,定西市1960-2004年间气温呈上升趋势,在之后的一段时期内气温将持续上升,降水量呈下降趋势,且以夏秋季节下降为主[14]。裴彬研究表明,近30年来甘肃地区气温呈上升趋势,降水呈减少趋势,气候变化存在区域差异,中部地区有由湿变干的趋势,北部与南部地区有由干变湿的趋势[15]。本研究结果显示,近47年来,陇中地区的全年降水量和旱地小麦全生育期的降水量都呈减少趋势,全年和全生育期的日均温、日均最高温和日均最低温都呈增加趋势,说明该地区的气候朝着暖干化的方向变化。全年和旱地春小麦全生育期内日均最低温的增速略高于日均温,日均温略高于日均最高温,并且生育期内温度的增速高于全年,说明研究区气温上升主要是日均最低温的逐年增加导致的。不同生育阶段的降水量变化趋势不同,其中灌浆-成熟期降水量的减少对生育期降水量影响最大。由此可见,本研究对研究区的气候变化趋势的分析与前人的研究结果一致。为保证该地区旱地春小麦增产,建议以后栽培抗旱性强、耐高温的小麦品种。

3.2 气候变化对旱地春小麦产量的影响

研究显示,气候变化对春小麦产量的影响至关重要。裴雪霞等[9]认为,小麦的产量与降水量,尤其是与生育期内的降水量相关性高,这与本研究旱地春小麦全生育期降水量与产量呈极显著正相关的结果可相互印证。小麦的产量不仅与全生育期降水总量有关,还与各生育阶段的降水量有关,而且后者对小麦产量的影响更为深刻。张秀云等[16]研究表明,半干旱区小麦需水的关键时期是5月中、下旬,这个时期正值小麦的拔节期; 李广等[13]的研究结果显示,6-7月份的降水是影响定西地区旱地春小麦的关键因子,6-7月份是旱地春小麦的灌浆-成熟期,这与本研究得到的产量与拔节-孕穗期的降水量呈显著正相关,与灌浆-成熟期的降水量呈极显著正相关的结果一致,该时期的降水下降幅度最大,降水减少对增产的影响也最大。相关研究表明,高温不仅会对高光合器官造成损坏,降低光合速率,还会缩短生育期,减少光合作用的时间,对产量及其构成因素产生不利的影响[17-18]。本研究中,日均温、日均最高温和日均最低温的增加对小麦产量存在一定程度的负效应,与全生育期日均最高温呈显著负相关。进一步研究表明,灌浆-成熟期的日均温和日均最高温都与产量呈极显著负相关,该时期的温度有明显的上升趋势,并且增温对产量的不利影响也最为凸显; 拔节-孕穗期日均温和日均最高温与产量的相关性分别达到了极显著和显著水平; 8个生育阶段的日均最低温与产量的相关性均未达到显著水平。因此,在研究区旱地春小麦的大田管理中,应着重考虑拔节-孕穗期和灌浆-成熟期,以期减少降水和气温变化对产量的不利影响。虽然降水和温度这两个气候因子的时空分布难以控制,但是可以掌握其变化规律并加以合理地利用,对小麦生产的调控和预测产量具有重要的意义。