二重奏

2020-08-02张毅

张毅

乡愁

安德烈·塔可夫斯基将诗歌、梦境和现实元素糅合一起,创造了自己的电影语言。塔氏在色彩上惯用蓝黑和褐色强调电影的情感,画面有深沉的乡愁气息。

塔可夫斯基童年是在伏尔加河畔一个村镇度过的。多年后,那个村镇被大水淹没。这个场景在塔氏第一部电影《伊万的童年》里出现过:伊万在“淹水的死寂森林”里侦察敌情——伊万身上有塔可夫斯基童年的影子。1982年,塔可夫斯基赴意大利拍摄由意、法、俄三国合资的电影《乡愁》,这是一部讲述俄罗斯民族精神状态的电影。塔可夫斯基借助这部影片来陈述他们的民族根源、他们的过去、他们的文化、他们的乡土以及他们的亲朋好友对于宿命的依恋。《乡愁》叙述一位俄国教授在意大利与美丽的女翻译、癫狂的多梅尼科间微妙的关系,以及置身异国他乡时的记忆和梦幻心理。该片是塔可夫斯基最神秘、难懂的电影。影片虽是在意大利拍摄,但在道德和情感层面却是彻底的俄罗斯风味。

《乡愁》的男主角戈尔恰科夫是位诗人。他来到意大利搜集关于俄国农奴作曲家的资料,打算根据其生平写歌剧剧本。戈尔恰科夫在意大利期间强烈意识到,自己作为一个局外人,只能在某种距离之外观看别人的生活。这使他被过往的种种回想和爱人的容颜击垮,这一切连同家乡的声响和气味一直袭击着他的记忆。戈尔恰科夫对多梅尼科的访问,是一种文化对另一种文化的造访,是两个民族心灵的对话,其意义不亚于人类访问火星。影片中,我更注意的是多梅尼科和狗的一组镜头:人与动物息息相关却又爱莫能助,最后是多梅尼科渐弱的眼神。在关于《乡愁》的随笔中,塔可夫斯基引用了他的父亲、诗人阿尔谢尼伊·塔可夫斯基的诗句:“目光渐弱/我的力量/两道缥缈的钻石光芒/听力衰颓/萦萦久远的雷鸣/以及父亲的声息……不再闪烁羽翼的光辉”。这是典型俄罗斯式的乡愁,让我想起忧伤的白桦林、山楂树以及雪地里渐行渐远的三套车。

《乡愁》里有一组关于“家”的片断:草坡上的房屋在烟雾中时隐时现,远处有几棵树、两匹马、一只狗以及乡亲忧伤的身影。画面浸透对家园深切怀念和永远无法回归的情愫。在这里,塔可夫斯基要说的不是具体的“家”,而是关于人类深层意义的心灵史。

当我遭逢另一个世界和另一种文化,并开始对它们有所迷恋时,我开始感到烦躁不安,隐隐约约却无法治愈——仿佛单恋,仿佛是要攫住无限或者硬要将互不相融者凑合起来那种死心断念之征兆。

传统意义上的俄罗斯知识分子都受良知引导,对弱者总是悲悯同情,并献身于对理想和信仰的追求。这让我想起那些优秀的俄罗斯作家:帕斯捷尔纳克、曼德尔斯塔姆、索尔仁尼琴、阿赫玛托娃等等,以及遥远的十二月党人,他们带着高贵的俄罗斯血统,他们都以关注民族的走向为己任。

塔可夫斯基的电影惯以人物内心来构筑故事。他一直对人的内心世界感兴趣,通过主角生活态度的心理现象,来探索为其心灵世界奠基的文学和文化传统。《乡愁》里舒缓的镜头展现了塔可夫斯基构图的诗意特质。在这里常常可以看到广袤的草类随风飞动、寂静的水泽泛起波纹,以及几百对红山椒鸟在秋风中翩翩飘飞的画面。

《乡愁》里没有任何不相关的事物。塔可夫斯基的目的是要描绘一个人处于一种与世界、与自己深切疏离的境况,以及无法在现实和他所渴望的和谐中找到的平衡。由于远走他乡以及对于生活完整存在的思慕,使他陷入一种远离亲人和朋友的感受。俄国有着漫长、阴郁的雨季,塔可夫斯基用雨创造了一种特殊的美学场景,“雨”贯穿了影片的始终。《乡愁》最后的镜头中,塔可夫斯基把俄国的房舍摆在意大利教堂内,这个影像是主角境遇的呈现,喻示着戈尔恰科夫即将死在这个新的世界里。谈到这部影片时,塔可夫斯基说:“如今《乡愁》对我来说已成为过去。我从来不曾料到,自己那极其真切的乡愁,竟然如此迅速盘踞了我的灵魂,直到永远。”这让我想起凯尔泰斯曾说:“我知道得很清楚,而且这样感觉到:这无可拯救。我想继续走下去,但是在我体内颤动着惶惑不安,某种无法抵御的乡愁。”

1983年,塔可夫斯基在意大利拍完《乡愁》后,决定终生不再重返苏联。幻象

卡尔维诺的《寒冬夜行人》似乎没有背景,人物形象模糊,章节之间缺乏逻辑,实际却有一种内在的节奏。小说的人物常走出书页与读者对话,甚至谈情说爱。顺着他的叙述,我们一步步踏人他设计的情境、悬崖和迷途,感觉自己正从陡壁中探出身躯。这是一种大师的智慧和幽默。卡尔维诺颠覆了我的时空概念和阅读习惯,让我看到一个多维的空间。

卡尔维诺的小说呈现出一种超现实主义的幻象,像毕加索、达利的绘画。人物的嘴、脸、语言、服饰乃至形象支离破碎,却在一种平静的叙述中协调一致。每个部分像一段独奏,可单独成篇,总体听起来却是一部和声。他对传统事物进行重新解构,不断为我们虚构一个国家、一个失传的语系或一本并不存在的书。卡尔维诺既有马尔克斯的魔幻色彩,又有博尔赫斯的迷宫气息。我在阅读时力图把速度放慢,设想在章节之间找到逻辑关系,结果总是徒劳。我们无法用习惯思维去解读卡尔维诺,阅读之后犹见一个巨大的魔方,在叙述中不断变换角度,而我们永远不知道下一个方块是什么。

小说开篇是这样的:你即将开始阅读伊塔洛·卡尔维诺的新小说《寒冬夜行人》了。请你先放松一下,然后再集中注意力。把一切无关的想法都从你的头脑中驱逐出去,让周围的一切变成看不见听不着的东西,不再干扰你。门最好关起来。那边老开着电视机,立即告诉他们:“不,我不要看电视。……”这是典型的卡尔维诺式开头。

中世纪阿拉伯的地理学家在描写亚历山大港时写道,法罗斯岛的圆柱顶上有面铜镜,可以照见塞浦路斯、君士坦丁堡以及在罗马人一切领地上航行的船只,因为镜面有聚光作用,可以看见全部形象。卡尔维诺说:我希望这几页书不仅表现出镜子中心的离心运动,即我的形象向空间的各个方面散开,而且也表现出镜子的向心运动,即镜子还向我传来我的视力看不到的一些形象。于是我产生了这种幻想,利用镜子的反射把全部事物、整个宇宙乃至上帝的全部智慧都聚集在一面镜子中……那么这一套镜子也许会映照出隐藏在我灵魂中的一切知识。米兰·昆德拉这样评述过欧洲小说:“就其形态的丰富性,其发展的令人晕眩的集聚强度以及其社会作用而言,欧洲小说(如同音乐一样),在任何其他文明中皆无侪辈。”在这里,我用米兰·昆德拉“令人晕眩的集聚强度”作为解读卡尔维诺的钥匙。

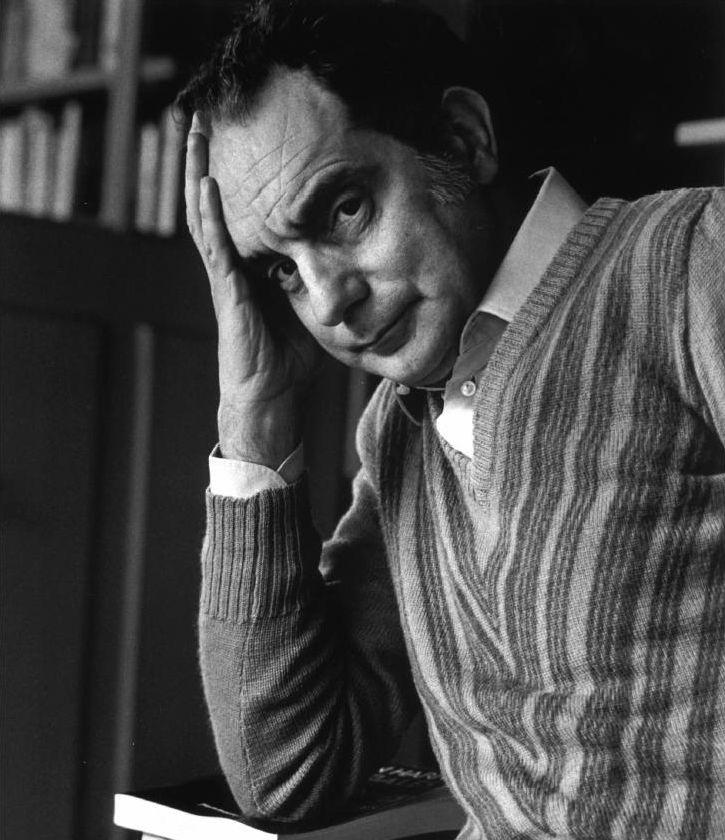

伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino,1924—1985)

《在月光照耀的落叶上》一章中,卡尔维诺为我们描述了一个日本场景:银杏的枯叶像细雨一般纷纷落下,使绿色的草地布满点点黄斑。“我”正与补田先生一起在石板铺的小路上散步。如果从银杏树上只有一片枯叶落到草地上,那么望着这片枯叶得到的印象是一片小小的黄色树叶;如果从树上落下两片树叶,眼睛会看到它们在空中翻腾,时而接近时而分开,仿佛两只相互追逐的蝴蝶,最后落在草地上;如果是三片树叶、四片树叶,甚至是五片树叶,情形都大致如此;但是,如果在空中飘落的树叶数目不断增加,它们引起的感觉便会相加,产生一种综合的犹如细雨般的感觉。这种纷乱的景象与后面“我”与宫木夫人以及真纪子的暧昧情感,透射出作家对现代社会的迷茫心境。这是一段令人晕眩的描述。在这里,“日本”成为一个语言符号,如同博尔赫斯《交叉小径的花园》中不断提及的“中国”一样,作家试图在人们通常所谓的智慧之上,把握一种理性以及这种对事物神秘而又深刻的感覺。

卡尔维诺在现实中理解了虚幻,而虚幻的叙述使他远离了现实。我不清楚自己在阅读中,在多大程度上接近了卡尔维诺。也许需要不断的阅读,就像接近卡夫卡《城堡》那样。

责任编辑:田静