微生物遗传学与育种课程教学改革与探索

2020-07-31程新宽马龙

程新宽,马龙

天津科技大学 生物工程学院 工业发酵微生物教育部重点实验室 天津市工业微生物重点实验室,天津 300457

微生物遗传学与育种是以细菌、古菌、真菌以及病毒等微生物为研究对象,通过各种分子和细胞水平的操作,进行菌种的选育和改良,获得高性能的工业菌种和高质量、高产量的发酵产品的学科[1-2]。随着生物技术的发展进步,微生物遗传学与育种技术已经被广泛应用于苹果酸和琥珀酸[3]、β-胡萝卜素[4]、生物可再生燃料[5]、萜类化合物[6]、氨基酸[7-9]、生物酶制剂和精细化学品[10-12]、癌症检测[13]等领域。天津科技大学为实现工业化和现代化积攒坚实的人力资源优势,增强我国的核心竞争力和综合国力[14]。先后开设了卓越人才实验班和面向国际留学生的Biological Engineering留学生专业。

微生物遗传学与育种是卓越人才实验班和国际留学生的一门必修专业基础课。是研究微生物遗传规律和育种技术的综合课程。该课程的开设与改革将对生物工程领域专业人才的培养、工业微生物育种技术的推广、微生物遗传学技术与原理的理解、工业生物技术的发展、工业微生物领域新技术新产品的开发等方面具有重要意义和价值。

对于微生物遗传学与育种课程,传统的教学模式存在一定的不足:理论知识与最新的科研进展脱节,教学内容抽象难以理解,授课的专业知识面较窄,考核方式缺乏全面性等。随着社会的发展进步,单一型人才和考试型毕业生已经无法完全满足社会的发展需求。这就决定了传统授课方式必须作出改革,以培养新时代自主学习型、高精尖专业型综合人才为目标,开展创新性课程教学活动。不仅使学生能够掌握基本的遗传学知识和育种技术,而且可以培养学生的独立思考能力,拓展学生的学术思维,提高其综合素质。对微生物遗传学与育种技术进行课程改革,不仅有助于为我国培养满足新时代要求的工程师和科学家,而且可以为祖国的教育事业持续进步贡献一份力量,同时可以增进中外友谊,为微生物领域的国际合作奠定基础。

1 创建课前预习体系

1.1 存在的问题

尽管大部分同学通过前期其他专业课 (生物化学、分子生物学等) 的学习,都对微生物学及其相关知识有所了解,但是对专业的遗传学及工业微生物育种技术还是缺乏足够的认识。在缺乏专业基础的前提下,不能很好地保证学生充分掌握遗传学的相关知识,因此建立一套课前预习体系就显得尤为重要。但是传统的课前预习方法在如何调动学生的预习积极性、规划课前预习的重点以及保证课前预习质量等方面还存在很多不足。因此,我们创造性地建立了一套行之有效且独特的课前预习体系。

1.2 改革的思路和措施

因此,我们要求学生在每节课上课之前,对下节课所讲内容的重点难点进行预先学习,做到内容预先梳理,并对不懂的知识点做预习笔记,待到老师讲课时可以更容易地吸收相关专业知识。同时,结合学生的预习笔记,以学习小组为单位根据预习内容提出一个待解决的科学问题,在课堂上鼓励学生对相关内容进行积极的讨论,充分调动学生的学习热情和积极性。而在讨论的同时也加快了学生对相关知识点的消化吸收,增加了学生的上课质量和效率,并现场对讨论情况进行打分评比,保证学生的课前预习质量。另外,每节课上课前一天,要求学生将自己预习过程中遇到的问题标注出来,并通过邮件形式发送到授课老师邮箱中,每人一个问题,也纳入平时成绩考核中。授课老师将对学生预习中遇到的问题给予一一回复解答,并从中挑选代表性的问题进行课堂集中讲解。此外,为了充分调动学生的预习积极性,通过以下几个方面的措施进行改革。一、挖掘生活素材,激发学生的预习兴趣。在每一章节的预习内容中,穿插一个生活生产中的实例,让学生预习思考其中的科学道理。例如,有关基因突变和基因转化的章节中,让学生预习思考从遗传学角度去分析转基因食品的安全性。这样可以极大地激发学生的预习积极性。二、通过实验展示活动,培养预习氛围。每节理论课上课之前,将学生带到实验室现场观摩师兄师姐对重点知识相关实验的现场操作演示,理论结合实际的模式,可以极大地培养学生对遗传学相关内容的预习氛围。

由于每个章节内容较多,而有些内容是需要学生重点掌握的,有些则是属于了解性的内容。因此,每节课之前,我们都会将需要重点预习的知识点发给学生,让学生可以针对性地预习,如图1展示了第五章节中的预习重点。这是有关基因重组和杂交育种的预习重点,从基因重组的过程和原理到应用于原核生物和真核生物 (注意区分它们之间的不同) 再深入到杂交育种的过程和原理及其在不同菌种间应用的异同情况。这些都是课程改革过程中需要学生提前预习的内容。

从图1中可以看出,我们将第五章10个小节的内容进行了分析归纳,将相似的内容进行了统一,将需要区分的内容进行了标注,让学生按照预习大纲针对性地进行预习,以充分保证预习的效果。

图1 第五章预习知识点Fig. 1 Preview knowledge of Chapter 5.

1.3 改革效果

我们创建的这套课前预习体系,不仅极大增加了课堂学习效果,而且充分调动了学生的预习积极性,保证了学生的课前预习质量。让学生知道哪些内容需要重点掌握,节约了学生的宝贵时间,培养了学生对遗传学知识探索的兴趣。由此形成了一套灵活且高效的课前预习体系和学习模式。

2 课堂教学的改革

2.1 存在的问题

微生物遗传学与育种是一门理论与技术结合十分密切的课程,并且随着微生物相关研究领域的不断开拓创新,微生物遗传学与育种的理论与技术也逐渐被完善。但是有关微生物遗传学和育种的教材很少,并且很多科研成果没有及时更新。

值得注意的是,很多课改的文章中主张对相关教材进行及时修改和更新,主要涉及到两方面。一方面是针对不同专业的针对性内容设置[14-15];另一方面是对相关知识点和应用的及时更新[16]。出发点是没有问题的,但是实施的可行性却值得商榷。首先针对不同专业设置不同的课本,虽然针对性更强了,但是相关的知识面却变窄了。我们培养的目标是综合型人才和全面性人才。除此之外,对于优秀教材的选择和更新问题,我们在选择优秀教材的同时,需要考虑一下高校的实际情况。如果一本教材想要兼具自身特色和实用性,那么教材的编撰必须结合本校实际情况。但是一本好的教材从编撰到修订再到出版并不是一蹴而就的,需要一定的时间,而且教材的编撰速度永远跟不上科研的发展速度。每年都出版一本教材不仅是资源的浪费,也是不切实际的。

还有一个需要考虑的问题就是,对于微生物遗传学与育种技术当中的复杂技术与原理,学生在耳听老师讲解和眼看 PPT中文字叙述的情况下,很难对相关专业知识形成一个立体印象。在没有立体印象的前提下,很难将专业知识充分消化吸收。这些都是我们在课改过程中需要克服的难点。

2.2 改革的思路与措施

对于课本中未能及时更新的专业知识,例如课本中关于定点突变的技术介绍,还局限于一个位点的氨基酸突变为另一种氨基酸,并没有涵盖德国科学院院士Manfred T. Reetz教授 (定向进化方法学的三大开创人之一) 发明的迭代饱和突变(ISM) 技术[17]和活性位点组合饱和突变 (CASTing)技术[18],这两项技术是近十几年应用最广泛的定向进化技术。而课本中多数科研案例并没有与时俱进,所以我们结合近几年的应用实例 (D-氨基酸脱氢酶、羰基还原酶、苏氨酸醛缩酶、乙醇脱氢酶、环氧化物酶),对定点突变在酶的活性、底物谱、热稳定性、选择性等方面的应用进行实例讲解[11-12,19-21]。

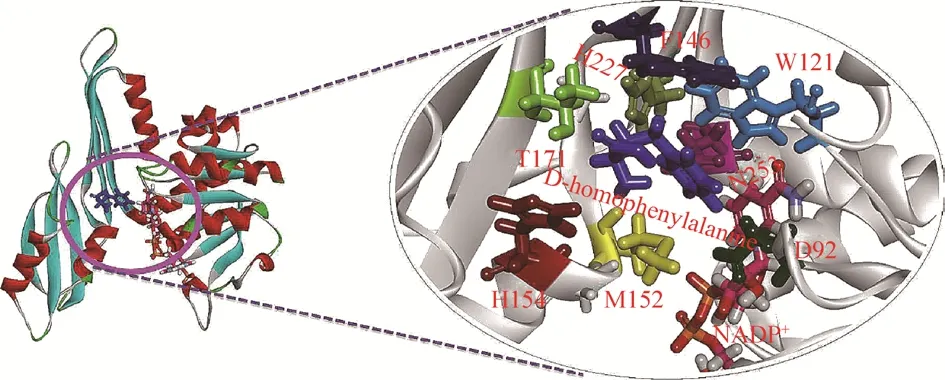

具体来讲,在第六章第二节中对定向进化的讲解中,我们将利用了半理性设计、饱和突变技术和迭代饱和突变技术相结合的 D-氨基酸脱氢酶作为其中一个讲解案例。其设计结果如图2所示。

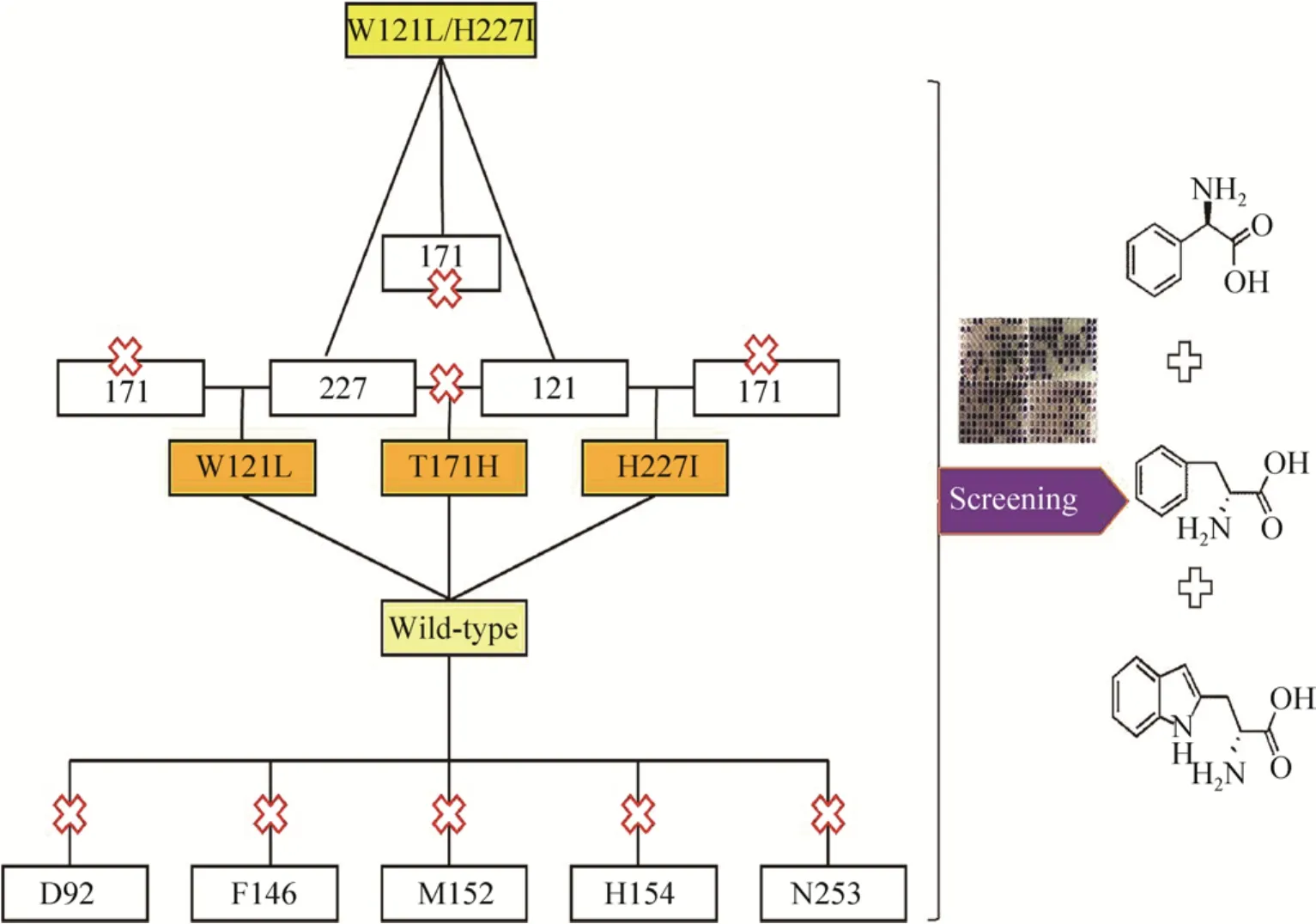

图2中介绍了定向进化中的半理性设计原则,以及如何选择潜在的改造位点和预测可能的突变结果。同时根据位点的选择,随后进行饱和突变和迭代饱和突变,并对定向进化的瓶颈——筛选方法的原理和技术进行了讲解。主要利用氧化还原酶催化中需要利用的辅酶 NADPH,其在吩嗪硫酸甲酯存在的条件下,会与氯化硝基四氮唑蓝形成蓝紫色混合物。蓝紫色混合物的颜色深浅可以反映酶活的高低。整个建库筛选流程如图3所示。图3的3个部分分别为学生呈现了相关但又不同的专业知识。

以上专业知识应用后的最终结果是,得到了满足人类生产需求的高效生物催化剂和产品,不仅让学生充分理解了课本中关于定向进化的原理和技术特点,同时也让学生对工业微生物行业有了进一步的了解和思考空间。此外,还有更多类似的案例在我们的课程中被介绍,由于篇幅有限,不能一一展示。

此外,我们提倡在保证基本专业知识的前提下,选择最优的教材,其他与时俱进的知识更新和科研成果都通过课堂讲解给学生普及。这样不仅节约了时间和成本,而且可实行性较强。而且上课老师都是专业的科研工作者,这些都是让最新科研进展走进课堂的有利条件。

图2 D-氨基酸脱氢酶与D-高苯丙氨酸的相互作用结果[12] (集合了生物信息学和计算生物学的分子对接图。左边是底物D-高苯丙氨酸和蛋白质D-氨基酸脱氢酶发生催化反应时的模拟状态。右边是脱氢酶中可能与底物相互作用氨基酸的放大图)Fig. 2 The results of interaction between D-amino acid dehydrogenase and D-homophenylalanine[12]. This is a molecular docking diagram that integrates bioinformatics and computational biology. On the left is the simulated state of the substrate D-homophenylalanine and D-amino acid dehydrogenase when the catalytic reaction occurs. On the right is an enlarged view of the amino acids in the dehydrogenase that may interact with the substrate.

图3 D-氨基酸脱氢酶突变体库的建立和筛选流程(图 3的左边是饱和突变和迭代饱和突变的流程。右边是 3个筛选的目标底物。中间的96孔板是高通量筛选的显色效果图)Fig. 3 Establishment of mutant library and screening process for D-amino acid dehydrogenase. The left side of figure 3 is the process of saturation mutation and iterative saturation mutation. The right side is the three screening target substrates. The 96-well plate in the middle is the color rendering effect of high-throughput screening.

最重要的是,现在是一个信息化的时代,我们的教学方式需要迎合现在学生的学习方式,对比完全纸质化的教学模式,利用多媒体进行重要知识点讲解,以及借助流程图和视频进行介绍的形式,无疑更能激发学生的学习热情和提高学生的学习效率。这就需要我们高校教师充分发挥自身的专业优势和多媒体的优势,对重点难点知识提前制作视频教程,如 DNA的复制过程、基因的转录和表达过程、氨基酸突变原理、菌种保藏流程等。在进行理论讲解的同时,结合视频教学指导,让学生充分理解遗传学和育种技术的相关知识点。

2.3 改革效果

经过对课堂教学各个方面的改革,使得学生可以及时了解有关微生物遗传学的最新技术与科研进展,并与课本中的专业知识形成互补,让整个知识体系更加完善。同时也克服了以前只知道相关概念,而脑海中没有立体印象的弊端,真正做到知其然更知其所以然。结合动画视频中相关技术的展示,使学生能够更加准确地理解和应用相关的知识点。

3 考核方式的改革

3.1 存在的问题

课程考核是评价学生对每门课程学习效果的必经阶段。而传统的课程考核方式往往以单一的期末考试为主。尽管可以在一定程度上反映当时学生对大部分专业知识的掌握情况,但难免出现各种各样应试教育的弊端,例如考试即会、考后即忘、只背答案、不懂原理等现象。

3.2 改革的思路与措施

为此,我们将微生物遗传与育种课程总成绩调整为期末考试成绩、期中考试成绩、平时成绩、随堂测验成绩、小组讨论成绩五部分组成。各部分所占的比例依次为40%、10%、10%、30%、10%,这种调整使考核方式变得更加合理,也有利于将学习与考核贯穿课程的始终。期末考试内容转变传统的名词解释、知识点解答为主的模式,改为实验案例分析,用相关专业知识解答微生物遗传学和育种技术中的问题为主导模式。例如,对于物理诱变 (紫外诱变) 和表型延迟的考察。当大肠杆菌经紫外处理后,进行菌种筛选,当代并未出现阳性突变体,繁殖两代后,获得了产量提高10倍的突变菌株。请解释其中所涉及的生物技术及其特点和原理。平时成绩主要由平时出勤率和课堂回答问题两部分组成。随堂测验主要考察学生对每堂课相关讲解内容的掌握情况,以每堂课的上课内容为主。利用每堂课的最后15 min或下节课开始的前 15 min对之前讲解的内容进行测验,争取让学生以最高的效率掌握相关知识点。小组讨论可以增加卓越人才实验班和国际留学生之间的交流互动,利用小组合作学习的组织形式,采取中国学生和留学生混合组队的形式,在内容设计上,每节课让其中一个小组就遗传学及育种技术中的应用实例进行分析讲解,剩下的几个小组对讲解的内容分别进行补充说明和辩证分析。一半的小组进行正向补充,另一半几个小组进行反向的辩证,指出前面不够准确的观点。

3.3 改革效果

这样的小组合作学习形式,不仅可以让同学之间互相学习,充分调动学生们的学习积极性和课堂参与感,类似于专业知识辩论赛,也锻炼了中国学生的外语能力。这种小组讨论形式成为每节课最高光的时刻,形成了极其活跃的课堂气氛,让每一小部分的专业知识最大化地被理解,不是填鸭式的接收,而是学生主动去探索而获得的知识,现场效果极好。美中不足的是,这种小组讨论会让少数不自信的同学羞于表达,因为是以小组为单位,所以难免出现小组中总是几个比较活跃的同学在参与,这也是我们在今后的教学活动中需要克服的一个难点。因此,这样的综合体系,不仅考核了学生对理论知识的掌握情况,也评价了学生思维方式和分析问题解决问题能力的水平高低。同时考查了卓越人才实验班同学和国际留学生的语言组织及表达水平。

4 总结与讨论

微生物遗传学和育种技术是生物工程行业的理论与技术基础之一,发展微生物遗传学和育种学科教育是关系到我国轻工行业发展和国计民生的重要举措。随着中国社会的不断进步和在国际上的影响力越来越大,中国高校教育必然要转变传统的教育模式,进而努力培养新一代的社会精英和更加符合国际化要求的人才。我校生物工程专业严格按照天津市和教育部建设一流学科的总体要求,进行卓越人才实验班和招收国际留学生的开拓尝试,针对微生物遗传学和育种课程采取创新性的教学模式。在课前预习体系、课程内容、讲授方式及手段、考核方法等方面进行改革和探索。以天津科技大学生物工程学院的高素质教师队伍为班底,对课程采取全英文授课,理论结合应用案例,着力为祖国培养一批适应时代潮流的精英人才和促进中外经济和谐发展的高端人才。

通过这种创新性的授课模式,初步构建了适合我校卓越人才实验班和留学生的微生物遗传学与育种的教学体系,结合专业特色及中外学生混合授课的特点,一改老师单一授课的模式,形成了以下独特的授课模式。第一,增加了学生的学习积极性,形成了积极发言的良好课堂氛围。第二,极大地激发了学生的主观能动性,培养了学生分析问题和解决问题的能力。第三,锻炼了同学之间的团队合作精神。第四,提高了外语表达水平和对科学世界的探索热情。同时也在一定程度上克服了应试教育的弊端,让学生在上课前期、中期、后期均能在一定程度上掌握相关专业知识,并始终保持主动学习的兴趣和热情。这会让学生在课程结束后继续自主追踪相关科研进展。经过本次课程的改革,使学生对科研的热情极大地提高了,不仅多位同学主动询问考研及选择学术这条道路的职业规划问题,更有多名同学主动走入实验室,提前参与到科研中来。真正实现了让兴趣成为最好的老师,这应该是一名教育工作者最值得骄傲的地方。当然,我们在探索课程改革的过程中还是不可避免地出现了很多不足。例如,关于教学视频的制作,除了菌种保藏等少数内容可以自己制作外,大部分视频需要借鉴国外同行。尽管也可以帮助学生理解相关专业知识,但是缺少了本校特色。此外,因为实验用具的不同,可能会给学生在上实验课时带来些许疑惑。这些都是我们以后需要进一步解决的问题。此外,根据上课同学的反馈结果,还有以下方面需要改进:一、全英文授课比例过大;二、期末考试形式推陈创新。我们也会认真考虑学生的反馈,在此次改革的基础上进一步完善课程改革制度,在今后的课程中,对于复杂难以理解的知识,在英文讲解的同时,增加中文的讲解部分,也会修改部分课程设置,先从简单的部分讲起,让学生逐渐适应英文授课环境后,再进行复杂知识的授课。对于课程考核,其实我们本次改革已经在缩小期末考试所占的比例,对于是否应该完全取消试卷形式的期末考试,还是一项需要综合考虑的措施,目前来说,进一步降低期末试卷考试所占比例是一项更优的改革措施。综上所述,高校课程改革是一项任重道远的工作,需要我们高校教师从各个方面持续努力,不断完善教学系统,也希望我们的经验可以为国内的教育工作者提供有意义的借鉴价值。