“累积威慑”与埃及和以色列关系的演变

2020-07-30刘华清

刘华清

一、 问题的提出及文献综述

威慑理论作为一种系统性的战略理论,伴随核武器出现和冷战开始而产生和发展,并逐渐演变成以核威慑为主导、延伸威慑次之、常规威慑为补充的理论体系。(1)张曙光 :《威慑理论:美国国际战略学的一个重要的领域》,载《美国研究》1990年第4期,第43-55页。在冷战时期,核威慑在防止大国间战争、维护国际秩序稳定等方面发挥了重要作用。冷战结束后,掩盖在两极争霸体制下的地区冲突日益凸显,引发冲突的主体不仅限于国家行为体,非国家行为体也愈发活跃。与此同时,安全议题也变得更加多元。除传统的国家间权力博弈、主权领土争端、宗教派系冲突和族群对抗外,恐怖主义、网络攻击等非传统安全因素对国际社会的威胁也日益加剧。面对上述安全挑战,既有威慑理论难以提出有效的应对方案,这激发了威慑理论研究第四波浪潮(2)T.V. Paul, Patrick M. Morgan and James J. Wirtz, Complex Deterrence: Strategy in the Global Age, Chicago: University of Chicago Press, 2009; Jeffrey W. Knopf, “The Fourth Wave in Deterrence Research,” Contemporary Security Policy, Vol. 31, No. 1, 2010, pp. 1-33; Amir Lupovici, “The Emerging Fourth Wave of Deterrence Theory-Toward a New Research Agenda,” International Studies Quarterly, Vol. 54, No. 3, 2010, pp. 705-732。关于前三次威慑研究浪潮,参见Robert Jervis, “Deterrence Theory Revisited,” World Politics, Vol. 31, No. 2, 1979。的兴起,即从国家间核威慑研究转向常规武器主导的情境化威慑路径(context-specific approach)(3)Jeffrey S. Lantis, “Strategy Culture and Tailored Deterrence: Bridging the Gap Between Theory and Practice,” Contemporary Security Policy, Vol. 30, No. 3, 2009, pp. 467-485; Keith Payne, “Understanding Deterrence,” Comparative Strategy, Vol. 30, No. 5, 2011, pp. 391-392; Elaine Bunn, “Can Deterrence Be Tailored?,” Strategic Forum, No. 255, January 2007, p. 2.研究。以色列“累积威慑”(cumulative deterrence)就是在此背景下产生的一种理论范式。

以色列建国以后便受到来自埃及、叙利亚、黎巴嫩等阿拉伯国家严峻的安全挑战。为此,以色列采取了强硬的武力对抗政策,在与埃及、叙利亚等国的数次交战中,展示了其军事优势和威慑决心,并最终迫使阿拉伯国家相继采取和平方式解决冲突。在此过程中,以色列逐渐形成了独特的“累积威慑”范式。需要说明的是,以色列的“累积威慑”范式并不是以色列决策者应对埃及、叙利亚等国军事威胁而精心设计的一种安全战略,而是学者基于以色列的历史实践提出的一种理论学说。

为充分理解以色列“累积威慑”的理论内涵,本文提出两个问题,即以色列“累积威慑”范式的因果机制是什么?在经验层面,它又是如何推动埃以关系演变的?

从现有文献看,关于以色列“累积威慑”的研究大致经历了四波研究浪潮。在第一波研究浪潮中,约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)、罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)、珍尼丝·斯坦(Janice Gross Stein)、理查德·勒博(Richard Ned Lebow)等学者基于常规威慑视角,以以色列历史经验为案例,对即时威慑(immediate deterrence)(4)姚云竹先生把“immediate deterrence”翻译成“特定威慑”。参见姚云竹 :《战后美国威慑理论与政策》,北京:国防大学出版社1998年版,第16页。在本文的语境下,笔者认为,该词翻译成“即时威慑”更为直观和贴切。与普遍威慑(general deterrence)的关系进行了考察。(5)Janice Gross Stein, “Calculation, Miscalculation, and Convention Deterrence: The View from Cairo,” in Robert Jervis, Richard Ned Lebow and Janice Gross Stein, eds., Psychology and Deterrence, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985, pp. 34-59; Patrick M. Morgan, “Taking the Long View of Deterrence,” Journal of Strategic Studies, Vol. 28, No. 5, 2005, pp. 751-763; Janice Gross Stein, “Deterrence and Learning in an Enduring Rivalry: Egypt and Israel, 1948-73,” Security Studies, Vol. 6, No.1, 1996, pp. 104-152.在第二波研究浪潮中,阿夫纳·雅尼夫(Avner Yaniv)、迈克尔·汉德尔(Michael Handel)、齐韦·毛兹(Zeev Maoz)、伊莱·利伯曼(Eli Lieberman)等学者侧重于研究以色列威慑政策在维护国家安全方面的效用。(6)[以色列]阿夫纳·雅尼夫 :《以色列的政治与战略》(希伯来文),特拉维夫:西弗里亚特·波利姆出版社1994年版; Michael Handel, “The Evolution of Israeli Strategy,” in Willamson Murray, Alvin Bernatein and Macgregor Knox, eds., The Making of Strategy: Rules, States, and War, New York: Cambridge University Press, 1994; Zeev Maoz, Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s Security and Foreign Policy, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006; Eli Lieberman, “What Makes Deterrence Works?: Lessons from the Egyptian-Israeli Enduring Rivalry,” Security Studies, Vol. 4, No. 4, 1995, pp. 851-910; Elli Lieberman, Deterrence Theory: Success or Failure in Arab-Israeli Wars?, Washington, D.C.: Institute for National Strategic Studies,1995, pp. 7-30; Elli Lieberman, “The Rational Deterrence Theory Debate: Is the Dependent Variable Elusive?,” Security Studies, Vol. 3, No. 3,1994, pp. 384-427.在第三波研究浪潮中,乌里·约瑟夫(Uri Bar-Joseph)、多隆·阿尔默格(Doron Almog)、阿莫斯·马尔卡(Amos Malka)、托马斯·瑞德(Thomas Rid)等学者基于对以色列威慑实践的研究,提出了“累积威慑”的概念,并对此进行了初步的学理界定。他们指出,“累积威慑”发挥效用需满足两个条件:一是在一定时段内以色列对敌人数次挑战行为都给予军事回应;二是在双方数次交战中,以色列依靠战争胜利确立“军事实力占优”形象。在二者的共同作用下,对手最终转向克制。(7)Uri Bar-Joseph, “Variations on a Theme: The Conceptualization of Deterrence in Israeli Strategic Thinking,” Security Studies, Vol.7, No. 3, 1998, pp. 145-181; Doron Almog, “Cumulative Deterrence and the War on Terrorism,” Parameters, Vol. 34, No. 4, 2004, pp. 4-19; Amos Malka, “Israel and Asymmetrical Deterrence,” Comparative Strategy, Vol. 27, No. 1, 2008, pp. 1-19; Boaz Atzili and Wendy Pearlman, “Triadic Deterrence: Coercing Strength, Beaten by Weakness,” Security Studies, Vol. 21, No. 2, 2012, pp. 301-335; Tomas Rid, “Deterrence Beyond the State,” Comparative Strategy Policy, Vol. 33, No. 1, 2012, pp. 124-147.在第四波研究浪潮中,埃夫拉姆·因巴尔(Efraim Inbar)、埃坦·沙米尔(Eitan Shamir)等学者主要围绕以色列对哈马斯、真主党等非国家行为体的威慑实践开展研究。(8)Shai Feldman, “Deterrence and the Israeli-Hezbollah War — Summer 2006,” in Anthony Cain, ed., Deterrence in the Twenty-First Century: Proceedings, Montgomery: Muir S. Fairchild Research Information Center, 2009; Dag Henriken, “Deterrence by Default? Israel’s Military Strategy in the 2006 War Against Hizballah,” Journal of Strategy Studies, Vol. 35, No.1, 2012, pp. 95-120; Niccolo Petrelli, “Deterrence Insurgents: Culture, Adaptation and the Evolution of Israeli Counterinsurgency, 1987-2005,” Journal of Strategic Studies, Vol. 36, No. 5, 2013, pp. 666-691; Shmuel Bar, “Deterrence of Palestinian Terrorism,” in Andreas Wenger and Alex Wilner, eds., Deterrence Terrorism: Theory and Practice, Stanford, CA: Stanford University Press, 2012, pp. 205-228; Eli Lieberman, Reconcepualizing Deterrence: Nudging Toward Rationality in Middle Eastern Rivalries, New York: Routledge, 2012; Efraim Inbar and Eitan Shamir, “Mowing the Grass: Israel’s Strategy for Protracted Intractable Conflict,” Journal of Strategic Studies, Vol. 37, No. 1, 2013, pp. 65-90.

从既有研究看,第一波和第三波研究浪潮侧重于从学理层面探析以色列“累积威慑”范式的机理;第二波和第四波研究浪潮侧重于从经验层面探析以色列“累积威慑”范式的实践。就“累积威慑”范式的机理研究而言,在第一波浪潮中,摩根、勒博等学者基于战争胜利本身会产生威慑这一经验事实,从传统威慑理论视角出发,提出即时威慑失败后爆发战争并取得胜利会使一般威慑发挥效用。这虽然指出了即时威慑与一般威慑之间存在关联,但并没有进一步阐明二者之间的因果机制。在第三波浪潮中,阿尔默格、瑞德等学者对“累积威慑”的机理进行了初步界定,并指出在同时满足“对敌人每次挑战均给予回应”和“通过不断胜利塑造实力强大的形象”这两个条件时,“累积威慑”会取得成功。但它仍存在如下不足:一是既有研究并没有从学理上推演这两个作用条件与威慑之间的逻辑关系以及它们如何影响“累积威慑”成败;二是“累积威慑”本质上是一种从量变到质变的动态过程,既有研究并没有对其进行呈现;三是从理论推演完整性角度看,这些研究并没有详细说明上述两个变量在其他不同条件组合下会产生何种结果。

就以色列“累积威慑”的经验研究而言,第二波研究浪潮或侧重分析埃及在四次中东战争中对以色列实力的认知变化,或从“历史经验主义”视角分析埃以之间某一时段的威慑互动。前者注重实力因素,但没有明确指出在历次中东战争中埃及对以色列威慑决心的认知变化。后者仍停留在案例研究层面,并没有在案例研究的基础上提出以色列“累积威慑”的运行逻辑。第四波研究浪潮主要聚焦于以色列对非国家行为体的威慑实践,这不属于本文的研究范围,在此不再展开评述。

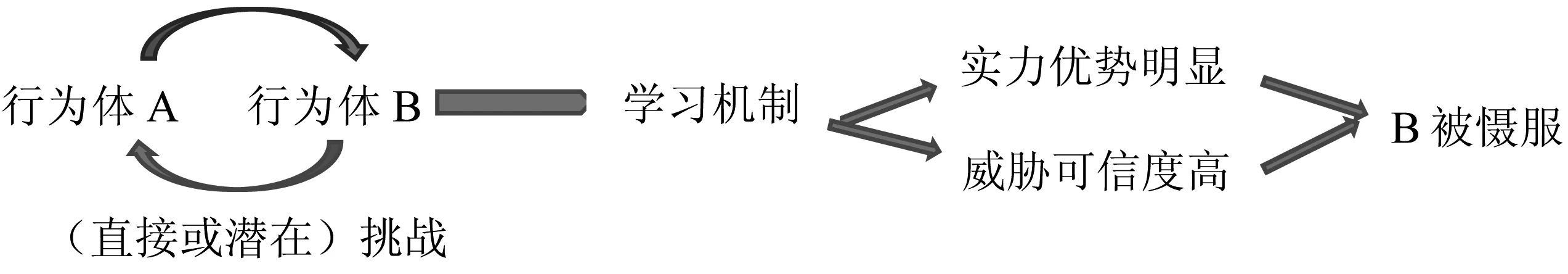

根据现有研究存在的不足,本文在“对敌人每次挑战均给予回应”和“通过不断胜利塑造实力强大的形象”这两个条件的基础上加入“学习机制”对其进行修正,并试图构建一个相对完整、严谨的以色列“累积威慑”解释逻辑。

二、 以色列“累积威慑”机制的内涵

以色列在维护国家安全的历史实践中,逐渐形成了具有自身特色的威慑机制,即“累积威慑”机制。它是指在一个连续的长时段内(9)根据双方发动战争的频次、威慑方施加的战争代价、被威慑方学习进程等方面不同,“累积威慑”在产生“慑止”效用前,战争互动时间可为几年也可为几十年不等。,以色列对埃及、叙利亚等国直接或潜在的军事挑战均给予强硬武力打击,持续的战败使埃及、叙利亚等国明确认识到以色列的实力优势和威慑决心,进而迫使这些国家对以色列采取克制策略。(10)Uri Bar-Joseph, “Variations on a Theme: The Conceptualization of Deterrence in Israeli Strategic Thinking,” p. 148; Doron Almog, “Cumulative Deterrence and the War on Terrorism,” p. 11.从定义上看,就武力使用与威慑成败的关系而言,以色列“累积威慑”实践与传统威慑理论存在明显分野。传统威慑理论以核威慑为核心。核威慑是指以核武器为威慑工具,慑止潜在对手欲要改变现状的行为,以维护威慑方的有利状态。(11)Richard Ned Lebow, “Thucydides and Deterrence,” Security Studies, Vol.16, No. 2, 2007, pp. 163-188.核武器一旦被使用,意味着威慑失败。(12)Thomas Rid, “Deterrence Beyond the State: The Israeli Experience,” Contemporary Security Policy, Vol. 33, No.1, 2012, pp. 127-128.同时,常规威慑理论也持有相同的判断标准,即爆发战争意味着威慑失败。(13)保罗·胡思和布鲁斯·鲁塞特对常规威慑的成败给出了更严格的标准。他们认为当出现如下结果,意味着威慑成功:其一,威慑双方没有发生武力冲突,在威慑作用下,被威慑方停止改变现状的行为;其二,威慑双方爆发小规模冲突,双方因冲突造成的死亡人数至多在200人至250人左右,同时,被威慑方也并未其实现改变现状的目标。与之相反,则意味着威慑失败。参见Paul Huth, Bruce Russet, “Testing Deterrence Theory: Rigor Makes a Difference,” World Politics, Vol. 42, No. 4, 1990, pp. 491-492。然而,对“累积威慑”而言,爆发战争并不一定标志着威慑失败,战争是最终导致“累积威慑”成功的必要条件。“累积威慑”是一个连续的进程,它需要通过不断战胜对手,塑造强硬形象,确立军事优势,最终慑服对手。(14)Dmitry Adamsky, “From Israel with Deterrence: Strategic Culture, Intra-war Coercion and Brute Force,” Security Studies, Vol. 26, No. 1, 2017, p. 163.虽然以色列通常被认为在20世纪70年代已成为一个核武器国家,(15)Avner Cohen, Israel and The Bomb, New York: Columbia University Press, 1998, p. 1.但本文的“累积威慑”是以常规武器为威慑工具的一种安全概念,其威慑效用并不适用于核威慑相关理论的解释范畴。

多隆·阿尔默格、托马斯·瑞德等学者提出,“对敌人每次挑战均给予回应”和“通过不断胜利塑造实力强大的形象”有助于“累积威慑”取得成功。“累积威慑”作为威慑的一种衍生形式,其奏效条件基于理性威慑逻辑推演而来。威慑是指一个国家或国家集团的决策者通过威胁使用军事力量影响另一个国家或国家集团决策者的战略判断,使其因得不偿失而放弃改变现状的行动。(16)关于威慑的定义,参见Patrick M. Morgan, Deterrence: A Conceptual Analysis, Beverly Hills: Sage Publications, 1977, p. 17;Patrick M. Morgan, Deterrence Now, Cambridge:Cambridge University Press, 2003, p. 1; Bruce H. Clark and David B. Montgomery, “Deterrence, Reputation and Competitive Cognition,” Management Science, Vol. 44, No. 1 1998, p. 63; Alexander L. George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice, Now York: Columbia University Press, 1974, p. 11;Henry A. Kissinger, The Necessity for Choice: Prospects of American Foreign Policy (1st ed), New York: Harper Collins, 1961, p. 12。威慑方军事实力和威胁可信度是影响威慑能否奏效的基础条件。(17)姚云竹 :《战后美国威慑理论与政策》,第12-13页。“累积威慑”存在的前提是固定的双方在一段时间内进行反复的战争互动,双方会对彼此的意图和实力有比较充分的了解。这意味着,一方面,在即时威慑中会导致威慑失败的错误认知、冒险投机等因素在“累积威慑”中难以发挥重要作用;(18)历史经验学派认为,被威慑方错误认知、冒险投机都会最终导致威慑失败。这两个论点都是基于即时威慑视角提出的。而在“累积威慑”视角下,相对固定的双方在一段时间内会进行多次威慑博弈,这样双方都对彼此核心关切有深入了解,此时,错误认知将难以对威慑结果产生重要影响。同时,在“累积威慑”实施过程中,威慑方对被威慑方每次挑衅行为都进行武力回应,这使得被威慑方几乎没有冒险投机的空间。关于错误认知、冒险投机导致威慑失败的案例,参见Robert Jervis, “Deterrence Theory Revisited,” World Politics, Vol. 31, No. 2, 1979, pp. 289-324; Jonathan St. B.T. Evans, “Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social Cognition,” Annual Review of Psychology, Vol. 59, No. 1, 2008, pp. 255-278; Janice Gross Stein, “The Micro-Foundations of International Relations Theory: Psychology and Behavioral Economics,” International Organization, Vol. 71, Supplement 2017, pp. 249-263; Bruce M. Russet and Pearl Harbor, “Deterrence Theory and Decision Theory,” Journal of Peace Research, Vol. 4, No. 2, 1967, pp. 89-106; Richard Ned Lebow, Between Peace and War: The Nature of International Crisis, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981; Robert Jervis, Richard Ned Lebow and Janice Gross Stein, eds., Psychology and Deterrence;[美]理查德·泰勒 :《“错误”的行为》,王晋译,北京:中信出版社2016年版。另一方面,双方决策会越来越趋于理性主导,非理性因素的干预作用减弱。在即时威慑中可能致使威慑失败的“绝望情绪”因素(19)威慑理论语境下的绝望情绪是指在短时间内由某一议题促发的非理性认知,当这一议题在较长时间存在时,因议题促发的认知将常态化存在,绝望情绪在较长时段内难以持续发挥作用。根据威慑理论研究中历史经验学派的观点,绝望情绪一般产生于如下场景:其一,威慑议题对被威慑国的国家主权安全、经济社会可持续发展构成致命威胁;其二,被威慑国为军事扩张型崛起国,同时威慑议题涉及阻遏权力转移。参见Bruce M. Russet, “Pearl Harbor: Deterrence Theory and Decision Theory,” Journal of Peace Research, Vol. 4, No. 2, 1967, pp. 102;Zeev Maoz, “Resolve, Capability, and the Outcomes of Interstate Disputes, 1816-1976,” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 27, No. 2, 1983, p. 201。将会受到理性的制约。因此,威慑方施加代价的能力和威慑可信度是影响“累积威慑”能否成功的重要条件。当威慑方实力强且威慑可信度高时,威慑会成功;当威慑方实力强但威胁可信度低时,被威慑方则可能抱有投机动机,继续发起挑衅,试探威慑方威慑决心,从而使威慑结果处于不确定状态。当威慑者实力弱但威慑可信度高时,被威慑者因违反威胁的代价低而继续发起挑衅,此时威慑难以成功;当威慑者实力弱且威慑可信度低时,威慑将无效。(20)威慑成败理论主要集中于理性威慑理论和历史经验学派。由于后者在累积威慑中难以发挥重要作用,理性威慑成为判断累积威慑成功与否的标准。参见Jack S. Levy, “When Do Deterrent Threats Work?,” British Journal of Political Science, Vol. 18, No. 4, 1988, p. 486; Robert Jervis, “Rational Deterrence: Theory and Evidence,” World Politics, Vol. 41, No. 2, 1988, p. 184; Paul Huth and Bruce Russet, “Testing Deterrence Theory: Rigor Makes a Difference,” World Politics, Vol. 42, No. 4, 1990, p. 469; Christopher H. Achen and Duncan Snidal, “Rational Deterrence Theory and Comparative Case Studies,” World Politics, Vol. 41, No. 2, p. 150。

虽然“对敌人每次挑战均给予回应”和“通过不断胜利塑造实力强大的形象”这两个条件满足了威慑能力强且威慑可信度高这一要求,但它无法有效解释“累积威慑”的运行机理。首先,以色列建国伊始即与埃及等国交战,双方并不存在历史经验的参考。对手对以色列威慑可信度和威慑实力的认知存在一个从无到有的探索过程,这一过程贯穿于“累积威慑”的实施进程中。上述两个条件并未对其进行呈现。其次,“累积威慑”作为威慑的一种衍生形式,其关键特征在于“累积”,因此,有必要明确指出埃及、叙利亚等国对以色列威慑可信度和威慑实力认知有一个从量变到质变的“累积”过程。在此,本文引入“学习机制”对以上“缺憾”予以修正。

具体而言,学习是一种对过去经验的映射(mapping of past experience),是决策者基于对过去经历的理解而改变他们行为和信仰的过程。(21)Jack Levy, “Learning and Foreign Policy: Sweeping a Conceptual Minefield,” International Organization, Vol. 48, No. 2, 1994, pp. 279-312.学习是以实践过程为背景的。从政治心理学看,学习可细分为策略学习(tactical learning)和复杂学习(complex learning)。前者是指通过调整行为方式获得更好的结果;后者是指心理图式(psychological schema)、认知结构(cognitive structure)或信仰系统(belief systems)发生改变,从而产生新的行为权衡标准。(22)Jack S. Levy, “Learning and Foreign Policy: Exploring a Conceptual Minefield,” pp. 279-312; Janice Gross Stein, “Political Learning by Doing: Gorbachev as Uncommitted Thinker and Motivated Learner,” International Organization, Vol. 48, No. 2, 1994, pp. 155-183.本文所涉及的“学习”主要是指埃及、叙利亚等国领导人在与以色列的互动实践中,通过更新对以色列的认知从而调整对以行为方式,这属于策略学习的范畴。(23)Janice Gross Stein, “Deterrence and Learning in an Enduring Rivalry: Egypt and Israel, 1948-73,” Security Studies, Vol. 6, No. 1, 1996, p. 110.

此外,认知形成具有渐进性,且一旦形成具有一定的稳定性。(24)关于认知稳定性,参见Robert Jervis, Perception and Misperception in International Relations, Princeton: Princeton University Press, 1976; Yaacov Vertzberger, The World in Their Minds: Information Processing, Cognition, and Perception in Foreign Policy Decision-Making, Stanford: Stanford University Press, 1990; Richard R. Lau and David O. Sears, eds., Political Cognition: The 19th Annual Carnegie Symposium on Cognition, Hillside: Erlbaum, 1986。这意味着已有认知会趋向使新的信息与其保持一致,即认知相符(cognition consistency)。(25)Lee Ross, Mark R. Lepper, and Michael Hubbard, “Perseverance in Self Perception and Social Perception: Biased Attributional Process in the Debriefing Paradigm,” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 32, No. 5, 1975, pp. 880-892; Craig A. Anderson, Mark R. Lepper and Lee Ross, “Perseverance of Social Theories: The Role of Explanation in the Persistence of Discredited Information,” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 39, No. 6, 1980, pp. 1037-1049.认知发展是一个不断积累、更新的过程,即使最根深蒂固的认知也无法阻止新知识的冲击。(26)Gardner Lindzey and Elliot Aronson, Handbook of Social Psychology, New York: Random House, 1985, p. 62.认知改变的速度和程度决于新知识出现的频次和新知识自身的影响力。(27)Jennifer Crocker, Darlene B. Hannah and Renee Weber, “Person Memory and Causal Attributions,” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 44, No. 1, 1983, pp. 55-66.相较于复杂学习,策略学习较为简单。不过,策略学习也会因领导人坚持原有认知而做出最小化调整,从而影响认知更新。一般而言,一场对外战争失败作为一个既定事实,会对领导人认知的更新产生重要影响。重复的战争失败则会不断强化领导人的学习意识,从而加速认知更新的进程。(28)James G. March, Lee S. Sproull and Michal Tamuz, “Learning from Samples of One or Fewer,” Organization Science, Vol. 2, No. 1, 1991, pp. 1-13.

就实力认知而言,埃及、叙利亚等阿拉伯国家对以色列实力认知存在一个动态变化并逐渐明确的过程。以“巴以分治”为导火索,以色列建国第二天,埃及、外约旦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等国就向其发起攻击,但最终败于以色列。第一次中东战争后,埃及等国与以色列便形成了一种“复仇—反复仇”的对抗态势。在没有明确感知到以色列的实力之前,埃及等国希望在下一次较量中表现得更为强势,不再成为战争的失败方,同时以色列也没有充分理由在下一场战争中妥协。(29)Russell J. Leng, “When Will They Ever Learn? Coercive Bargaining in Recurrent Crises,” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 27, No. 3, 1983, p. 384.这样,双方在一定时段内会处于一种“被威慑方(直接或潜在)挑战—威慑方给予军事打击”的反复博弈状态。在数次交战中,以色列均取得了胜利。一次战争的失败可能归因于战术部署不当或其他偶然性因素,埃及等国难以全面、深入地了解以色列的实力。(30)Elli Lieberman, “The Rational Deterrence Theory Debate: Is the Dependent Variable Elusive?,” p. 416.随着交手频次的增加,双方对彼此实力会有更深入的了解,埃及等国对以色列实力评估的不确定性也会随之减少。(31)Steve Chan, Enduring Rivalries in the Asia-Pacific, New York: Cambridge University Press, 2013, p. 6.在经历连续的战争失利后,埃及等国通过学习机制,清醒认识到自身与以色列之间的实力差距。历次中东战争中都存在大国干预行为,尤其是第二次中东战争后,埃及、叙利亚等国与以色列的对抗已演变为苏联、埃及、叙利亚等国为一方与美国、以色列为另一方之间的对抗。因此,外部大国军事援助也是影响埃及对以色列实力认知的重要因素。

从威慑可信度角度来看,在双方第一次交战之前,埃及等国对以色列威慑可信度认知存在不确定性。随着双方交战次数的增加,威慑可信度变得愈发明确。由于埃及等阿拉伯国家对以色列发动的安全挑战直接关乎以色列的国家安全,以色列会选择强硬回击。面对埃及等国的潜在挑战迹象,以色列也会实施“先发制人”打击。通过数轮“被威慑方(直接或潜在)挑战—威慑方给予军事打击”的反复实践,埃及、叙利亚等阿拉伯国家明确认知到以色列的威慑决心,并逐渐形成了一种反制威慑必遭受打击的稳定预期。同时,这种“挑战—遭受打击”的重复实践也会起到强化既有认知的作用。

埃及等国在与以色列的战争实践中,通过“学习机制”逐渐认知到了以色列的军事实力和威慑决心,在这两种条件的共同作用下,埃及等国被迫对以色列采取克制策略(见下图)。虽然埃及对以色列威慑实力和决心的认知处于同一学习进程之中,但二者产生的时序并不一定完全同步。从理论上讲,根据二者产生的时序不同,大致有三种情景组合:一是实力认知与决心认知同步出现,此时“累积威慑”将发挥效用;二是决心认知先于实力认知,埃及等国将可能因无惧以色列而继续发动挑战,此时“累积威慑”难以稳定发挥“慑止”效用;三是实力认知先于决心认知,埃及等国可能存在投机动机,继续挑战以色列,此时“累积威慑”仍无法稳定发挥效用。对后两者而言,只有实力认知条件和决心认知条件分别得到满足,“累积威慑”才能发挥效用。

以色列“累积威慑”机制图

三、 1948年至20世纪80年代埃以关系的演变

以色列自建国以来在与周边阿拉伯国家的五次中东战争中均获得了胜利。尤其在第三次中东战争中,以色列展示出明显的实力优势,这迫使埃及思考和平解决阿以矛盾的可能性,以色列“累积威慑”效用开始显现。第四次中东战争后,埃、以正式开启“和谈”进程。第五次中东战争后,阿拉伯国家再未向以色列发起大规模战争,国家行为体对以色列的安全威胁基本得到遏制。从以色列与阿拉伯国家间的互动经验看,埃及作为阿拉伯国家联盟成员国中实力最强、影响力最大的国家,对阿以关系的发展发挥着至关重要的作用。(32)基辛格认为,在阿拉伯国家中起关键作用的是埃及,许多阿拉伯国家的政策是“由脾气暴躁的纳赛尔在推动”。参见殷罡主编 :《阿以冲突:问题与出路》,北京:国际文化出版公司2005年版,第445页。因此,本文以埃以关系演变为主线,分析以色列“累积威慑”实践。

在进行方案设计时,要以调度中心、集控中心和变电站为核心,分层次的构建三级监控网络,实现数据采集分析分层有序进行,确保所得信息的真实性和可靠性,为进一步的调度操作提供良好的数值参考。

(一) 第一次中东战争与埃以互动

1947年11月29日,联合国大会通过了“巴勒斯坦分治方案”,该方案对以色列的明显偏袒(33)根据1947年联合国大会第181号决议,拟议中的“阿拉伯国家”人口为120万,占巴勒斯坦地区总人口的2/3,分的领土约为11,000平方公里,只占巴勒斯坦地区总面积的43%,同时,其领土多为贫瘠土地;而以色列人口虽只占巴勒斯坦地区的1/3,却取得了2/3的肥沃沿海地带,面积约14,000平方公里。参见汪树民 :《阿拉伯国家内部冲突与第一次中东战争的失败》,载《历史教学》2002年第10期,第25页。引发了阿拉伯国家的强烈不满。除领土分治争端外,宗教与民族矛盾也是阿拉伯国家与以色列相互为敌的深层次动因。以色列宣布建国次日,埃及、叙利亚、约旦、伊拉克组成阿拉伯联军,向以色列发动进攻。在战争初期,阿拉伯国家占据明显优势。面对阿拉伯国家从东、南、北三个方向围攻,以色列军队伤亡惨重,处境极其困难。在美国的操纵下,联合国通过两次“阿以停火协议”使以色列得以喘息。在此期间,以色列通过合法或者非法途径行向苏联、美国和西欧国家购买了大批军火,迅速提升了本国的武器装备水平。(34)周士新 :《试论阿以战争中的大国干预》,载《阿拉伯世界研究》2007年第4期,第55页。以色列借此发起大规模反攻,埃军节节溃败,最终迫使埃及与以色列进行停战谈判。第一次中东战争以以色列胜利而结束。

第一次中东战争标志着埃及开始在战争实践中认识以色列的军事实力和威慑决心。在实力认知方面,面对毫无预料的失败,纳赛尔仍认为埃及的军事实力要强于以色列。(35)Fred J. Khouri, The Arab-Israeli Dilemma (3rd ed), Syracuse: Syracuse University Press, 1985, pp. 70-73.当时埃及将军瓦利德·哈利姆(Walid Halim)在接受媒体采访时称,阿拉伯国家并不认为以色列实力多么强大,战后也没有花精力研究以色列所具有的军事优势。(36)Janice Gross Stein, “Deterrence and Learning in an Enduring Rivalry: Egypt and Israel, 1948-73,” p. 114; Nadav Safran, From War to War: The Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967, New York: Pegasus, 1969, pp. 28-36.而美苏等大国暗中协助以色列,也使埃及领导人强化了其对以色列实力的判断。正如伊莱·利伯曼所说,在双方冲突初次阶段,一次失败不足以激发失败者充分学习,尤其当对手存在明显的外部支援时。(37)Elli Lieberman, “The Rational Deterrence Theory Debate: Is the Dependent Variable Elusive?,” p. 393.因此,埃及领导人并不甘心失败。正如曾任以色列总理的果尔达·梅厄(Golda Meir)所言:“不幸的是,他们(阿拉伯领导人)的签字并不意味着阿拉伯国家已经甘心承认我们的存在。”(38)[以色列]果尔达·梅厄 :《梅厄夫人自传》,章仲远、李佩玉译,北京:新华出版社1986年版,第242页。第一次战争互动后,埃及难以对以色列威慑决心形成确切的认知,同时埃及也并不认为以色列实力强于自己,这意味着以色列难以埃及形成有效威慑。

(二) 第二次中东战争与埃以互动

1956年7月,纳赛尔宣布将英法控制的苏伊士运河公司及其全部资产收归国有,这引起了英法的强烈不满。(39)世界知识社编 :《苏伊士运河问题文件选辑》,北京:世界知识社1956年版,第13-52页。同年10月,英、法、以借此联合向埃及发动进攻。交战初期,以军快速占领了西奈半岛。其后,英法军队对埃及的机场和空军基地实施狂轰滥炸,使埃及空军蒙受严重损失。(40)[美]艾森豪威尔 :《艾森豪威尔回忆录:白宫岁月(下):缔造和平(1956-1961)》,静海译,北京:生活·读书·新知三联书店1977年版,第92页。当时,英、法、以军队企图借助空中优势急速占领整个苏伊士运河地区,时任美国总统艾森豪威尔公开表态反对,照会英、法、以三国总理要求他们停止入侵。(41)同上,第96页。同时,苏联也对英法入侵表现出了坚定的反对立场。(42)[以色列]果尔达·梅厄 :《梅厄夫人自传》,第285-286页。在美苏的共同施压下,英法军队全部撤出埃及,以色列军队也撤出西奈半岛和加沙地带。

此战过后,埃及领导人通过学习机制开始更新对以色列实力与威慑决心的认知。就对手实力而言,纳赛尔将第二次中东战争的失败归因于英法的介入改变了双方的实力对比。英法的介入为以色列提供了决定性优势,而并非以色列的军事能力强于埃及,埃及难以抵挡英、法、以三国的联合进攻。(43)Theodore Draper, Israel and World Politics: The Roots of the Third Arab-Israeli War, New York: Viking Press, 1968, p. 44.就威慑可信度而言,通过这次战争,埃及明确感知到以色列为了国家安全敢于付出巨大战争代价的决心。(44)Elli Lieberman, “The Rational Deterrence Theory Debate: Is the Dependent Variable Elusive?,” p. 396.在第二次中东战争后,纳赛尔公开承认,以色列具有明确的威慑决心,如果军事挑战,必然遭受以色列的打击。(45)Ibid., p. 855.他在一次演讲中强调,对以色列实施低烈度的军事冲突是不明智的,以色列很可能将此升级为战争,他表示不想拿着国家命运作为赌注。(46)Jonathan Shimshoni, Israel and Conventional Deterrence: Border Warfare from 1953 to 1970, New York: Cornell University Press, 1988, p. 121.在整个20世纪60年代,埃及没有向以色列发动过低烈度攻击。概言之,虽然埃及认识到以色列具有较高的威慑可信度,但埃及并不认为以色列实力强于自己。在此条件下,以色列仍难以对埃及产生有效威慑。

(三) 第三次中东战争与埃以互动

20世纪60年代中期,美苏对中东的争夺加剧,阿以矛盾不断激化和升级。1967年5月,苏联向埃及提供了“以色列即将进攻叙利亚”的情报。为威慑以色列,埃及封锁了蒂朗海峡(Tiran Strait),并在西奈半岛开展武装动员。以色列以此为由,决定向埃及实施“先发制人”打击。1967年6月5日,以色列向埃及发动空袭,第三次中东战争爆发。以色列出动全部空军袭击埃及机场,仅两小时内就炸毁了埃及300多架飞机,埃及空军遭受沉重打击。空袭结束后,以色列地面部队顺势攻占西奈半岛。最终,以色列获得了对埃及作战的压倒性胜利。

在第三次中东战争中,以色列展示出了强大的军事实力,对埃及高层产生了严重冲击。学习的过程是一个不断克服认知相符的过程,当反驳的证据非常明显时,人们不得不改变他们的固有看法。(47)Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton: Princeton University Press, 1976, pp. 117-202.此次战役成为埃及对以色列实力认知的转折点。(48)Janice Gross Stein, “Deterrence and Learning in an Enduring Rivalry: Egypt and Israel, 1948-73,” p. 149.埃及领导人不得不承认他们在军事上难以击败以色列。(49)Ibid., p. 133.时任埃及国家情报总局局长的伊斯梅尔·阿里(Ismail Ali)在报告中指出,以色列在空军方面具有决定性优势,埃及不具备与以色列抗衡的实力。(50)Saad EL Shazly, The Crossing of the Suez, San Francisco: American Mideast Research, 1980, p. 94.就威慑可信度而言,在第三次中东战争后,纳赛尔已经充分感受到以色列的威慑决心。纳赛尔在开罗召开的阿拉伯社会主义联盟高级执行委员会(Higher Executive Committee of the Arab Socialist Union)会议上指出,如果埃及在西奈半岛方向集中兵力,与以色列爆发冲突的概率为百分之五十;一旦宣布封锁亚喀巴湾(Gulf of Aqaba),以色列则会百分之百实施军事打击。(51)Anwar el-Sadat, In Search of Identity: An Autobiography, New York: Harper & Row, 1978, p. 172.随后,纳赛尔在对大马士革阿拉伯工人大会(Arab Workers Conference)的演讲中指出,夺回沙姆沙伊赫(Sharm el Sheikh)(52)沙姆沙伊赫是位于埃及西奈半岛南端的一座城市,在红海与西奈山之间的海岸地带。就意味着与以色列爆发冲突。(53)Theodore Draper, Israel and World Politics: Roots of the Third Arab-Israeli War, New York: Viking Press, 1968, p. 222.纳赛尔的顾问、时任开罗《金字塔报》主编穆罕默德·海卡尔(Mohamed Heikal)指出,埃及的挑战并不仅仅是针对特定问题的特定挑战,而是对以色列整个威慑立场的挑战。以色列的军事学说就是利用军事强硬来塑造自身的威慑信誉,以色列如果受到挑战,除诉诸武力外,别无选择。(54)Hassanain Haykal, “An Armed Clash with Israel Is Inevitable-Why? (May 26, 1967),” in Walter Liqueur and Barry Rubin, eds., The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict , New York: Penguin Books, 1969, pp. 219-226.由此可以推断,埃及领导人明确认识到了以色列的威慑决心。

1970年纳赛尔去世后,继任的总统萨达特继续保持与美国对话,期望在美国的斡旋下解决埃以领土矛盾。1971年埃及提出了“埃及1971年倡议”(58)Elli Lieberman, Reconceptualizing Deterrence: Nudging Toward Rationality in Middle Eastern Rivalries, New York: Routledge, 2012, p. 151.,萨达特声称,如果以色列接受该倡议,埃及将愿意与其探讨签订和平协议。(59)USNA,RG/59, Nixon Files/H-31, Memorandum for the President, February 25, 1971.此前从未有阿拉伯国家愿意与以色列和平相处。这也是埃及第一次向西方国家表达其和平立场。但该倡议内容并未被以色列接受。(60)Rafael Gideon, Destination Peace: Three Decades of Israeli Foreign Policy: A Personal Memoir, New York: Stein and Day, 1981, pp. 204-205.随后,埃及又提出一个协定方案(61)ISA, Hea7/7024, Jerusalem to Washington, February 4, 1971.,再次遭到以色列的拒绝。由于以色列占领埃及领土,处于优势的一方,基辛格认为没有必要急于寻求一个解决双方矛盾的方案。(62)ISA, A1/7052, Dinitz to Gazit, April 12, 1973.此外,苏联也坚持维持现状的立场。(63)[美]小阿瑟·戈尔德施密特、[美]劳伦斯·戴维森 :《中东史》,哈安全、刘志华译,上海:东方出版社2010年版,第345页。在埃及看来,采取外交协商无法打破“不战不和”的僵局。在军事上,埃及又没有在全面战争中战胜以色列的实力。基于这种判断,萨达特提出了“有限目标策略”(Limited-aim Strategy)(64)Saad EL Shazly, The Crossing of the Suez, p. 116; 时任埃及副总统马哈茂德·法齐就“有限目标策略”拿日本武士做了比喻,日本武器身边常带着一把长剑和一把短剑。他指出,“我认为我们准备使用短剑。”参见[埃及]穆罕默德·海卡尔 :《通向斋月战争之路》,上海《国际问题资料》编辑组译,上海:上海人民出版社1975年版,第19页;Mohammed Heikal, Secret Channels: The Inside Story of Arab-Israeli Peace Negotiations, London: Harper Collins, 1996, pp. 180-182。,即通过发动有限目标战争,迫使以色列和美国参与“和谈”进程,协商解决埃及被占领土的归还问题。(65)Hassan EL Badri, Taha EL Magdoub and Mohammed Zohdy, The Ramadan War, 1973, New York: Hippocrene Books, 1978, pp. 17-18.萨达特认为,如果能够收复部分失地,埃及推动“和谈”的能力就会增强,以色列“和谈”的意愿、美国斡旋的力度也会得到同步提升。(66)[美]小阿瑟·戈尔德施密特、[美]劳伦斯·戴维森 :《中东史》,第364页。正如萨达特在其回忆录中写道:“只要我们能拿下西奈半岛十厘米的土地,并能站住脚跟不撤退,那么我们就能改变东方及西方的态度,改变一切,特别是1967年失败后我们生活于其中的耻辱。”(67)[埃及]安瓦尔·萨达特 :《我的一生:对个性的探讨》,李占经、施光亨等译,北京:商务印书馆1980年版,第225-256页。

概言之,在第三次中东战争后,埃及已明确认识到以色列的军事实力和威慑决心。以色列累积威慑初次具备了发挥效用的条件。纳赛尔、萨达特也试图通过政治协商解决埃以矛盾,尤其是萨达特表示愿意在美国斡旋下与以色列签署一项具有契约性质的和平协定。但埃及在领土问题上坚持明确立场,以色列握有优势拒不让步,加之美国暗中偏袒以色列,最终导致埃及选择了“以战争求和平”的对策。

(四) 第四次中东战争与埃以互动

为弥补军事上的劣势,埃及、叙利亚等国决定对以色列采取“先发制人”战术。1973年10月6日犹太人“赎罪日”,埃及部队突然强渡苏伊士运河,第四次中东战争爆发。以军面对埃及等国的突袭,准备不足,步步后撤。埃军在最初的一周内,收复了西奈半岛部分领土。(68)欧斌 :《埃以“戴维营和平进程”及其启示》,外交学院博士论文,2004年,第23-24页。随后,以色列调整战略,加之美国的外部援助,以军开始全线反击,战局很快发生逆转。以军围困了西奈半岛上的埃军,并通过切断后勤供给,迫使埃军投降。(69)同上,第24页。此后,以军乘胜追击,攻占了埃及的部分非洲领土。至此,战局已定,埃及先胜后败。对埃及来说,虽然没有取得最后的战争胜利,但却打破了埃、以之间“不战不和”的僵局。此次战争也给予以色列沉重打击,打破了以军“不可战胜的神话”。不可否认的是,埃及又一次在军事上败给以色列,并再次证明了武力收复失地并不现实。

第四次中东战争继续推动埃及对以色列威慑实力和威慑决心认知的更新。从实力认知角度看,埃及对以色列实力的评估,不仅要对以色列自身实力进行考量,也要结合美苏干预这一外部变量进行综合分析。就埃及对以色列的实力认知而言,在第四次中东战争中,埃及对以色列发动突袭,取得了阶段性胜利,但这并没有促使埃及对以色列的实力认知发生根本性改变。历次中东战争都不乏大国直接介入或间接介入的影子。但从纳赛尔上任以来,中东地区基本形成了以苏联、埃及、叙利亚等阿拉伯国家为一方,以美国、以色列为另一方的战略对抗态势。(70)陈建民主编 :《埃及与中东》,第185页。就埃苏关系而言,纳赛尔时期虽然二者存在分歧,但整体运行平稳。萨达特上台以后,埃苏之间的关系逐渐走向分裂,主要表现为埃及驱逐苏联专家出境、苏联拒不出口埃方要求的武器、苏联有意拖延对埃及武器出口时间等(71)同上,第60-82页。,这主要是由埃及维护其独立自主权与苏联对埃及施加控制之间的矛盾所致。就美以关系而言,尼克松上任以后,美国国家安全委员会列出了四项美国在中东的国家利益,其中一项便是确保以色列生存安全。(72)Steven Galpern, Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Vol. XXIII, Arab-Israeli Dispute, 1969-1972, Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 2015.为此,美国对以色列践行着一种不成文的承诺,即确保这一中东战略支点国家的国家安全。(73)David Rodman, “Arms and Influence: The American-Israeli Relationship and the 1969-1970 War of Attrition,” Israel Affairs, Vol. 25, No. 1, 2019, p. 26.这一时期,美以关系进一步提升。(74)Asaf Siniver, Nixon, Kissinger and U.S. Foreign Policy Making: The Machinery of Crisis, New York: Cambridge University Press, 2008, p. 119.就援助的力度和稳定性来看,当时美国对以色列的援助要优于苏联对埃及的援助。(75)Mordechai Gazit, Israeli Diplomacy and the Quest for Peace, London: Routledge, 2002, p. 210;[埃及]安瓦尔·萨达特 :《我的一生:对个性的探讨》,第138页。萨达特的一番言论形象地描述了二者之间存在的差距:“美国和以色列在正面同我对峙,苏联手持匕首,隐伏在我的背后;在我损失了百分之八十五或百分之九十的武器时,它仍然随时都可以给我一刀,就像在1967年发生的那样。很显然,美国可以利用它的新式电视导弹(Television-equipped Missile)彻底消灭我们的空中防御力量,埃及的天空就又像1967年那样敞开在以色列人面前。”(76)同上,第274页。由此推断,萨达特已经意识到在苏联援助下的埃及,根本无法与受到美国“护持”的以色列相对抗。这不仅是埃以之间实力的差距,更是苏美分别对埃以援助现状的反应。

就以色列威慑决心而言,以色列在与埃及的历次冲突中奉行“铁血政策”,塑造了强硬的国家形象。在此次战争中,以色列对埃及“先发制人”袭击的强力反击进一步强化了埃方对以色列威慑决心的认知。因此,若埃及再次向以色列发起战争挑战时,后者仍会强力反击。届时,埃及不仅将无法战胜有美国“护持”的以色列,而且还要付出沉重的战争代价。这使得埃及领导人认识到,和平方式才是解决埃以领土问题最佳途径。因此,第四次中东战争后,萨达特积极推动埃以“和谈”进程,意识到只有美国才能向以色列施压,这促使埃及决定疏远苏联,与美国走近。同时,美国也想借机将苏联排挤出中东,因此加大了对埃以关系斡旋的力度。埃及表示,如果以色列撤出所占领的埃及领土,埃及愿意与其达成一个能够持续推进和平进程的解决方案。(77)Arab-Israeli Dispute, 1974-1976, Memorandum of Conversation, Allon to Kissinger, July 30, 1974, and Kissinger to Ford, August 19, 1974, FRUS, 1969-1976, Vol. 26.为加快协调进程,埃及频繁释放积极信号,例如,埃及表示会避免对以色列使用武力,愿意用和平手段解决所有分歧;若叙利亚进攻以色列,埃及将不会加入战争等。(78)Moshe Gat, The Arab-Israeli Conflict, 1956-1975: From Violent Conflict to a Peace Process, New York: Routledge, 2018, p. 227.1977年11月9日,萨达特在埃及国家议会上表示愿意去耶路撒冷说服以色列人民,称他“为两国的和平做好了准备”(79)Elli Lieberman, Reconceptualizing Deterrence Nudging Toward Rationality in Middle Eastern Rivalries, p. 167.。1977年11月17日,萨达特在以色列国会发表演讲,保证接受以色列的存在权利,并表示竭尽全力与以色列达成政治共识。(80)Ibid.就整个“和谈”进程而言,埃及比以色列表现出更为强烈的“和谈”意愿。与“埃及1971年倡议”相比,萨达特在制定和践行“埃及1977年倡议”时表现得更加务实与灵活。(81)Ibid.此外,在此次战争后,以色列虽然最后赢得了胜利,但也为此付出了沉重代价。这使得以色列开始改变以往对埃及顽固敌视、拒不妥协的立场。在美国的积极斡旋下,埃以双方最终于1978年签订《戴维营协议》,两国之间历时30年的战争就此宣告结束。

需要指出的是,在20世纪五六十年代,以色列在法国、美国和挪威的帮助下基本完成了核研发的自主化。(82)早在20世纪40年代,以色列就向法国寻求核援助,双方直到1955年才进入实质性合作阶段,法国同意向以色列出售核反应堆和天然铀。参见Avner Cohen, Israel and the Bomb, New York: Columbia University Press,1998,p. 49; Matti Golan, Shimon Peres: A Biography, New York: St. Martin’s Press, 1982, pp. 53-54。在重水进口方面,由于法国无法向以色列提供重水,以色列转而向欧洲唯一的重水生产商挪威海德鲁公司(Norsk Hydro)购买重水。参见Odd Karsten Tveit, Alt for Israel: Oslo-Jerusalem, 1948-1978, Oslo: J.W. Cappelens Forlag, 1996, pp. 256-262。1957年3月20日,以色列最终与美国达成协议,美国同意在以色列的纳哈尔索雷克(Nachal Soreq)建立一个泳池式反应堆(Swimming-pool Research Reactor)。参见Avner Cohen, Israel and the Bomb, New York: Columbia University Press,1998, p. 65。由于以色列一直采取“核模糊战略”(Nuclear Opacity Strategy)(83)“核模糊”战略是指一国领导人并未承认该国拥有核武器,但有明显证据表明该国拥有核武器,这种情势会对另一国的判断和行为产生重要影响。参见Avner Cohen, Israel and the Bomb, New York: Columbia University Press, 1998, p. IX.,以色列在70年代是否有核打击能力存在明显的不确定性。埃及在第四次战争后积极促进埃以“和谈”,到底是由“累积威慑”所致,还是由核威慑所致?以色列在第四次中东战争以后是否已经拥有核武器?埃及总统萨达特在1976年3月接受德国《明镜》周刊(DerSpiegel)采访时表示,“我相信以色列有能力制造核武器,但我不相信他们已经拥有了核武器。”(84)Shai Feldman, Israeli Nuclear Deterrence: A Strategy for the 1980s, New York: Columbia University Press, 1982, p. 11.一个月后,他在接受丹麦新闻媒体采访时也表达了同样的观点。(85)Ibid.同年,时任埃及外交部长伊斯梅尔·法赫米(Ismail Fahmy)也指出,从技术上讲,以色列已具备生产核武器的能力,接下来取决于他们是否做出政治决策以生产核武器。(86)Shai Feldman, Israeli Nuclear Deterrence: A Strategy for the 1980s, New York: Columbia University Press, 1982, p. 11.因此,直至1976年,埃及高层并不认为以色列已经拥核。由此可推测,在1973年第四次中东战争结束后,埃及表达“和谈”意愿并非受核威慑驱使。阿夫纳·科恩(Avner Cohen)、多隆·阿尔默格、乌里·约瑟夫、齐韦·毛兹等学者均认为,埃以走向“和谈”主要受制于以色列常规威慑影响,核威慑起到的作用有限。(87)Doron Almog, The Israeli Strategy of Deterrence as a Model of Accumulated Deterrence, M.A. Thesis, University of Haifa, 1995; Uri Bar-Joseph, “Variations on a Theme: The Conceptualization of Deterrence in Israeli Strategy Thinking,” Security Studies, Vol. 7, No. 3, 1998, pp. 145-181; Zeev Maoz, “The Mixed Blessing of Israel’s Nuclear Policy,” International Security, Vol. 28, No. 2, 2003, pp. 44-77; Avner Cohen, Israel and the Bomb, New York: Columbia University Press, 1998, p. 342.从经验层面分析,如果核威慑是促使埃以“和谈”的主要动力,那为何埃及还敢于在1973年对以色列发动战争?在第四次中东战争的初期,以色列处于最被动时候,以色列为何没有启用核武器?因此,本文认为,埃及之所以向以色列表达明确的“和谈”意愿,主要是受以色列“累积威慑”的驱动,核威慑所起的作用并不明显。

综上,在以色列与埃及的战争互动中,埃及逐渐认识到以色列的实力优势和威慑决心。当这两个条件同时满足时,累积威慑则会发挥效用。从实力认知看,在前两次中东战争中,以色列一方均有大国直接或间接介入,埃及领导人并不认为以色列军力强于自己。第三次中东战争后,埃方不得不承认以色列具有明显的实力优势。第四次中东战争后,萨达特意识到阿拉伯国家将无法战胜有美国“护持”的以色列。而第二次中东战争后,埃以之间的对抗逐渐演变为了苏埃阵营和美以阵营之间的对抗。埃以实力对比与美苏的援助有密切关系。萨达特上台后,苏埃之间关系矛盾重重。美以关系则在尼克松上台后得到了进一步提升,这在一定程度上强化了埃及领导人在第四次中东战争后所形成的实力认知。就威慑可信度认知而言,第二次中东战争使埃及明确认识到以色列的威慑决心,其后的两次中东战争进一步强化了埃及的这种认知。基于前文的理论分析,第三次中东战争后,累积威慑发挥效用的条件已经具备。纳赛尔开始修复与美国关系,试图在美国的斡旋下解决埃以领土问题。继任者萨达特则表示,如果以方满足埃方的领土要求,埃及愿意与以色列签订有契约性质的和平协议。只有埃以双方都有“和谈”意愿,美国也积极斡旋,和平协议才有可能达成。由于埃及在领土诉求上立场明确,以色列手握优势态度强硬,加之美国斡旋意愿不足,最终“和谈”失败。第四次中东战争后,埃及表现出了更强烈的“和谈”意愿,以色列也做出了灵活让步,在美国的积极斡旋下,埃以双方最终实现媾和。

四、 结语

每一种理论范式都是特定时空背景下历史实践的产物。冷战时期,在以核武器为战略工具的互动实践中,核威慑理论产生并演变为威慑理论谱系中的主导范式。以色列面对来自埃及、叙利亚等阿拉伯国家直接或潜在的安全挑战,均给予了强硬的武力回击。以色列通过多场战争胜利展示了其实力优势和威慑决心,最终迫使埃及、叙利亚等国对以采取克制性策略。多隆·阿尔默格、托马斯·瑞德等学者针对以色列的这一历史实践,提出“累积威慑”范式。就该理论范式的机理而言,针对既有文献对此研究存在的不足,本文在原有解释变量基础上,嵌入“学习机制”这一变量,使“累积威慑”范式的逻辑链条更加完整与严谨。1948年至20世纪80年代埃及与以色列国家关系的演变,进一步检验了上述理论框架的解释力。

需要指出的是,以色列自建国后,除了面对埃及、叙利亚等国家行为体的安全挑战,同时也受到“巴勒斯坦解放组织”“哈马斯”“真主党”等非国家行为体的安全威胁。虽然以色列面对上述非国家行为体的挑战,同样采取“以牙还牙”的强硬对策,但由于国家行为体和非国家行为体性质不同,本文的“累积威慑”解释框架并不一定适用于非国家行为体。这是因为,非国家行为体在组织结构上没有正式、健全的国家体制,社会福利并非该团体的首要关切。同时,它们在地缘上亦可能没有固定的地理空间,这种居住和活动的流动性能够稀释一定的战争破坏性。因此,纵使满足了“累积威慑”发挥效用的条件,前述非国家行为体也不一定会被慑服。鉴于此,我们应严格辨析以色列“累积威慑”的适用条件。