沙特外交政策转向中的家族政治动因*

2020-07-30王霆懿

王霆懿

一、问题的提出

沙特外交自萨勒曼执政以来出现了明显转向。学者迈赫兰·卡姆拉瓦(Mehran Kamrava)认为,过去沙特外交的典型风格是“频繁尝试调解中东地区各种棘手的冲突……调解冲突不仅是沙特的主要外交手段,也是其外交最显著的特征”。(1)Mehran Kamrava, “Mediation and Saudi Foreign Policy,” Orbis, Vol. 57, No. 1, Winter 2013, p. 153.2015年1月23日,90岁高龄的沙特国王阿卜杜拉病逝,其同父异母的弟弟、80岁的时任王储萨勒曼继任王位。后者随即拔擢其不满30岁的儿子穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)为国防大臣并委以军政大权。自此,沙特一反往日居中调停的外交风格,转向激进且具有攻击性的地区外交。

2015年3月,继位仅两个月的萨勒曼国王委任其子穆罕默德调集15万重兵、100多架飞机,对胡塞武装发起代号为“决断风暴”的军事行动,高调介入也门乱局。(2)《萨勒曼国王对胡塞势力发动“决断风暴”行动》(阿拉伯文),阿拉比亚电视台网站,2015年3月26日,http://alturl.com/ytpik,登录时间:2019年11月1日。2016年1月3日,沙特宣布与伊朗断交,并要求所有在沙伊朗外交人员48小时之内离境。(3)李良勇 :《沙特宣布与伊朗断交 责令外交人员48小时离境》,新华网,2016年1月5日,http://www.xinhuanet.com/world/2016-01/05/c_128594253.htm,登录时间:2020年1月3日。2017年6月,沙特宣布与卡塔尔断交,并切断其与卡塔尔的海、陆、空交通和人员往来。(4)“Qatar Row: Six Countries Cut Links with Doha,” BBC, June 5, 2017, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40155829, 登录时间:2020年1月3日。同年11月,黎巴嫩总理萨阿德·哈里里在访问沙特期间突然宣布辞职,外界普遍猜测此举系受到沙特方面压力的结果。(5)Bilal Y. Saab, “What Hariri’s Resignation Means for Lebanon,” Foreign Affairs, November 6, 2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/lebanon/2017-11-06/what-hariris-resignation-means-lebanon, 登录时间:2020年3月4日。2015年至2017年短短两年间,沙特一改往日低调稳健的“静默外交政策”(Stillness Foreign Policy),对周边国家政策急剧转向,被学者形容为“进攻性外交政策”(Aggressive Foreign Policy)。(6)关于沙特采取的“静默外交政策”,参见Nazife Selcen Pinar Akgul, “From Stillness to Aggression: The Policy of Saudi Arabia towards Syria after the Arab Spring,” International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 9, September 2016, p. 39。关于沙特采取的“进攻性外交”政策,参见Brian Michael Jenkins, “A Saudi-Led Military Alliance to Fight Terrorism,” RAND Corporation, 2016; Patrick Matin, “Saudi Arabia’s Return to an Aggressive Foreign Policy,” The Global and Mail, January 5, 2016; Hanin Ghaddar, “Saudi Arabia’s War on Lebanon,” The Washington Institute, November 13, 2017, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-arabias-war-on-lebanon, 登录时间:2020年3月4日。

历史上,沙特也有过采取进攻性外交政策的情况。20世纪50年代上半叶,沙特与埃及关系较为和睦。1957年沙特苏欧德国王(7)苏欧德(Saud)国王,也译作沙特国王,其本人名与沙特家族名一致,本文使用“苏欧德国王”以避免指代混淆。曾表示,“阿拉伯国家应当被阿拉伯国家保护,远离外国联盟体系”(8)Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, New York: New York University Press, 2000, p. 352.;时任沙特王储费萨尔更进一步宣称“沙特政府与埃及政府在所有问题上保持一致”(9)Gerald De Gaury, Faisal: King of Saudi Arabia, London: Arthur Barker Limited, 1966, p. 83.。1958年,埃及方面挫败沙特国王苏欧德针对埃及纳赛尔总统的暗杀图谋,引发两国关系急剧恶化。1962年,慎重对外用兵的沙特甚至进行全国动员,与埃及在也门对抗,紧张局势与2015年以来沙特与伊朗在也门的博弈如出一辙。

但是,在二战后的大部分时间里,沙特的对外政策主要依赖谈判、调停等外交手段解决地区争端。美国前国务卿基辛格认为,“现代沙特阿拉伯自成立后的大部分时间里,其外交政策的特点就是小心谨慎……无论对方巧舌如簧还是威胁恐吓,它均不为所动,避免自己冲在前面”(10)[美]亨利·基辛格 :《世界秩序》,胡立平等译,北京:中信出版集团2015年版,第170-171页。。“无论冷战时期还是后冷战时代,沙特一直是中东地区的温和派国家。”(11)王京烈 :《论沙特影响力:从〈菲斯宣言〉到〈贝鲁特宣言〉》,载《阿拉伯世界研究》2008年第5期,第11页。美国学者盖德·诺尼曼(Gerd Nonneman)和政治经济学家法里德·穆罕麦迪(Fareed Mohamedi)以“全面平衡政策”(Omnibalancing Policy)或“多配式外交政策”(Polygamous Foreign Policy)来定义沙特在各种势力间维持平衡的外交策略。(12)Gerd Nonneman, “Determinants and Patterns of Saudi Foreign Policy: ‘Omnibalancing’ and ‘Relative Autonomy’ in Multiple Environments,” in Paul Aarts and Gerd Nonneman, Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs, London: Hurst & Company, 2005; Fareed Mohamedi and Yahya Sadowski, “The Decline of US Hegemony in the Middle East,” Middle East Report, No. 220, Fall 2001, pp. 12-22.事实证明,沙特曾在南北也门问题、黎巴嫩问题、巴勒斯坦问题中扮演了重要的调停者角色。2003年伊拉克战争爆发后,沙特不但没有追随美国打击伊拉克,反而拒绝美军使用其国内军事基地。沙特对外政策的谨慎态度由此可见一斑。

沙特在外交上长期秉持内敛保守的防御性政策,但也有过数次对外展现进攻性姿态的情况,如1958年策划暗杀埃及总统纳赛尔、1962年与埃及在也门对抗、2015年至2017年对也门和伊朗采取一系列外交攻势等。本文试图解释沙特在上述时期采取进攻性对外政策的家族政治因素及其限制条件。

二、 沙特对外政策转变的既有解释路径及其缺陷

学界关于沙特对外政策转变的解释路径大致分为以下三类。

第一,外部势力影响论。此类观点认为,沙特地处冲突矛盾聚集的中东地区,在政策制定上难以抵御外部势力的影响,其中尤以美国与伊朗两国的影响最具代表性。

一方面,美国的霸权地位和美沙特殊盟友关系,使得沙特的对外政策深受美国的影响。美国外交关系协会中东研究项目前主任雷切尔·布朗森(Rachel Bronson)将“石油换安全”视为美沙关系的基石。(13)Rachel Bronson, Thicker Than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia, Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 2-3, 6-7, 232-233.美国国会中东问题研究员克里斯托弗·布兰查德(Christopher M. Blanchard)认为,数十年来沙特在武器装备、军事培训、后勤服务和国内安全等方面高度依赖美国,并在外交事务上积极配合美国。(14)Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, CRS Report for Congress, September 21, 2018, pp. 20-22.但两人的论述忽视了美沙关系的内部张力与利益冲突,难以有效解释沙美两国在“9·11”事件、巴以问题、叙利亚战争、也门战争等问题上的政策分歧,更无法解释沙特主动采取违背美国意愿和利益的外交方针。美国前驻沙特大使傅立民(Charles W. Freeman)认为,在“9·11”事件前夕,沙特已经开始“反对影响其国家利益的美国政策,以此对抗小布什总统”,两国在很多领域已经“非常疏远”。(15)[美]傅立民 :《美国在中东的厄运》,周琪、杨悦译,北京:社会科学文献出版社2013年版,第240-243页。

另一方面,沙特对外政策的制定深受伊朗的影响。沙特王室成员、前驻美大使图尔基·本·费萨尔亲王认为,“伊朗是沙特外交的首要问题”(16)Turki Al Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, “Saudi Arabia’s New Foreign Policy Doctrine in the Aftermath of the Arab Awakening,” Belfer Center for Science and International Affairs, April 25, 2013, p. 3, https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Prince ̄THKS ̄Public ̄Lecture.pdf, 登录时间:2020年2月3日。。另一位王室成员费萨尔·本·萨勒曼亲王则认为,“伊朗曾是海湾地区的主导国家,承担这一地区安全防护的任务”,因此是沙特“重要的安全依赖”。(17)Faisal bin Salman Al-Saud, Iran, Saudi Arabia and the Gulf: Power and Politics in Transition 1968-1971, New York: I.B. Tauris, 2003, pp. 9-10.学者吉拉罗伊·玛玛德库尔(Jiraroj Mamadkul)、贝尼德塔·伯提(Benedetta Berti)、约埃尔·古赞斯基(Yoel Guzansky)、阿里·哈希姆(Ali Hashem)等也都认为,1979年伊朗伊斯兰革命以及两国的地缘政治博弈影响了沙特对外政策的制定。(18)参见Jiraroj Mamadkul,“Saudi Arabia-Iran’s Foreign Policy Crisis: A Case Study of Execution of Saudi Shia Cleric Shaikh Nimr al-Nimr,” RJSH, Vol. 4, No. 1, 2014, p. 81; Benedetta Berti and Yoel Guzansky, “Saudi Arabia’s Foreign Policy on Iran and the Proxy War in Syria: Toward a New Chapter?,” Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. 8, No. 3, 2014, p. 25; Ali Hashem, “Saudi Foreign Policy Pushes Iran, Turkey Closer,” Al-Monitor, June 28, 2017, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/iran-qatar-crisis-response-turkey-syria-saudi-cooperation.html, 登录时间:2020年3月9日。总体来看,这些学者的观点过多地聚焦于1979年伊朗伊斯兰革命以来两国之间的紧张关系或个别事件,忽视了沙特对外政策整体考量,难以有效解释1979年前沙特对埃及、也门等地区国家政策转变的动因。

第二,宗教因素影响论。沙特是伊斯兰教发源地,坐拥伊斯兰教两大圣城——麦加和麦地那。沙特家族与以谢赫家族为代表的瓦哈比教派建立了政教联盟关系。不少学者据此认为,伊斯兰教在沙特政治和社会生活中具有独特地位和巨大影响力,并对该国对外决策发挥着较大作用。牛津大学学者托比·马蒂森(Toby Matthiesen)从教派政治的视角提出,2011年“阿拉伯之春”爆发后海湾地区教派冲突与政治博弈逐渐融为一体,而沙特出兵压制巴林什叶派抗议示威、支持埃及军队推翻穆兄会政权、打击也门胡塞武装、处理“伊斯兰国”问题等行动,都受到国内宗教因素和教派政治的驱动。(19)Toby Matthiesen, “The Domestic Sources of Saudi Foreign Policy: Islamists and the State in the Wake of the Arab Uprisings,” The Brookings Institution, July 2016, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINALE.pdf,登录时间:2020年3月9日;Toby Matthiesen, Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn’t, Stanford: Stanford University Press, 2013, pp. 126-127。不同于教派政治论,美国学者肖恩·帕格(Sean Pager)认为,伊斯兰教是沙特行为的最高指导方针,在与伊朗、埃及竞争以及“敌视”以色列等方面都发挥了举足轻重的作用。(20)Sean Pager, “Islam and Saudi Foreign Policy,” Harvard International Review, Vol. 10, No. 2, January 1988, pp. 28-30.刘中民和涂怡超等中国学者则认为,“泛伊斯兰主义外交”和“宗教外交”的外交传统对沙特传播伊斯兰主义、对抗不同宗教和派别的国家产生了重要影响,增进或损害了沙特与不同国家的关系。(21)刘中民 :《沙特的国家叙事:宗教、外交和大国地位》,载《世界知识》2012年第12期,第47-49页;涂怡超 :《宗教与沙特外交:战略、机制与行动》,载《阿拉伯世界研究》2013年第4期,第56页。

透过宗教视角来审视沙特对外政策,凸显了沙特固有的宗教特性,但宗教因素对沙特对外交往的影响往往被放大。整体来看,沙特外交同其他国家一样受到各类复杂因素的影响,很多时候与宗教无关。例如沙特与主要盟友美国之间的军事与政治关系,与主要贸易伙伴中国和日本的政治与经济联系,均不受制于宗教因素。

第三,综合因素影响论。外部势力和宗教等单一因素难以有力解释沙特对外政策的整体性和长期性变动问题。以海湾问题专家蒂姆·尼布洛克(Tim Niblock)、美国外交关系协会高级研究员雷·塔基亚(Ray Takeyh)、美国前国务卿基辛格和乔治城大学教授盖德·诺尼曼(Gerd Nonneman)等为代表的学者认为,沙特对外政策的转变受到多重因素的综合作用。尼布洛克教授认为,沙特的外交决策受到国内反恐和与美国同盟关系的双重压力。(22)Tim Niblock, Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival, London and New York: Routledge, 2006, pp. 111-112.塔基亚则认为,沙特的新外交政策主要受到大国外交和地区局势的影响,正从依赖型大国转向依靠自身来应对挑战。(23)Ray Takeyh, “The New Saudi Foreign Policy,” Council on Foreign Relations, April 17, 2015, https://www.cfr.org/expert-brief/new-saudi-foreign-policy, 登录时间:2020年3月12日。基辛格则强调,沙特对外政策受到沙特家族和伊斯兰教的双重影响,沙特家族“居于政治体制之首,控制了王国的内政和外交”,而伊斯兰教对“王国建立和军事扩张”至关重要。(24)[美]亨利·基辛格 :《世界秩序》,第168页。有别于二元因素影响的观点,也有学者注重考察沙特对外政策所受到的多重因素影响,盖德·诺尼曼、穆萨德·阿卜杜拉·纳赛尔(Mosaed Abdullah Nassar)、姜英梅、马达维·拉希德(Madawi Al-Rasheed)等学者均认为,沙特的政策导向受地缘政治博弈、宗教、全球化等多重因素的影响。(25)Gerd Nonneman, “Determinants and Patterns of Saudi Foreign Policy: ‘Omnibalancing’ and ‘Relative Autonomy’ in Multiple Environments,” pp. 319-320; Mosaed Abdullah Nassar, Principles and Politics in Saudi Arabia Foreign Relations with Special Reference to the Superpowers and major Arab Neighbours, Ph.D. dissertation, University of Glasgow, 1990, pp. 1-2; 姜英梅 :《沙特王国外交政策及发展态势》,载《国际政治研究》2005年第2期,第3-4页。关于沙特运用外交手段缓解国内民族主义者和伊斯兰主义者的紧张关系,参见Madawi Al-Rasheed, “Saudi Arabia’s Regional Foreign Policy Is Fracturing the Gulf,” Alsharq Forum, September 14, 2017, https://research.sharqforum.org/2017/09/14/saudi-arabias-regional-foreign-policy-is-fracturing-the-gulf/, 登录时间:2020年4月8日; Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, Cambridge: Cambridge University Press, 2002; Madawi Al-Rasheed, Kingdom Without Borders: Saudi Arabia’s Political, Religious, and Media Frontiers, New York: Columbia University Press, 2008。

综合因素影响论糅合了影响沙特外交决策的各类因素,将内因与外因都囊括其中,尽可能涵盖了影响沙特外交行为的各种潜在因素。但由于存在双重或多重因素的动态转变和相互作用,该观点难以持续检验沙特外交政策的波动,无法明确沙特对外行为走向的决定性因素,这是此类论点的主要缺陷。

学界现有研究虽注意到沙特易受到国际强权、地区强国、宗教、食利经济等外源性变量的影响,但对以沙特为代表、具有前现代特征的中东国家政治体系的内部张力与政体特征论述不足,难以充分解释沙特对外政策趋强的转变动因。长期以来,学界尝试从国内政治或内外政治结合的视角审视对外政策变化的理论脉络。国内争斗——无论是政党斗争或行政部门与立法机构分歧,还是最高权力之争——都会自然地延伸至外交领域。2003年英国国际研究协会前主席克里斯托弗·希尔(Christopher Hill)强调,“对外政策永远不能脱离其国内背景的发源地,没有国内社会和国家,也就没有对外政策”(26)[英]克里斯托弗·希尔 :《变化中的对外政策政治》,唐小松、陈寒溪译,上海:上海人民出版社2007年版,第39页。。

关于对外政策的国内根源,学界存在不同形式的阐释,主要有政体差异(27)“政体差异说”认为政体差异会导致政策差异,其中最具代表性的是“民主和平”论,该假说认为民主国家会倾向于和平而非武力。参见Michael Doyle, “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3-4, Summer-Autumn 1983, pp. 205-235; Michael Doyle, “Liberalism and World Politics,” American Political Science Review, Vol. 80, No. 4, December 1986, pp. 1151-1169。、国内社会压力、官僚政治理论(28)官僚政治理论是分析对外政策的重要理论模式,指政府权力分属不同组织,组织拥有自身的利益和角度差异,内部存在冲突和矛盾,而国家政策制定是各方妥协的产物,其代表性观点如“位置决定立场”。参见David Kozak and James Keagle, eds., Bureaccratic Politics and National Security Theory and Practice, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1988, p. 6; Alan Lamborn and Stephen P. Mummie, Statcraft, Domestic Politics and Foreign Policy Making: The El Chamizal Dispute, Boulder: Westview, 1988, pp. 22-36; Steve Smith, “Perspectives on the Foreign Policy System: Bureaucratic Politics Apporaches,” in Michael Clarke and Brian Whites, eds., Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach, Aldershot: Edward Elgar, 1989, pp. 109-134。、宪政结构论(29)宪政结构指行政机构和立法机构之间的关系,包括联邦制、多党制、议会与总统分权等。宪政结构决定了国家对外决策的行为主体与权力分配,赋予其对外决策的优点和缺陷。参见Roy E. Jones, Principles of Foreign Policy, Oxford: Martin Robertson, 1979, pp. 83-87。、社会发展、国内利益集团、领导人性格因素、国内观众成本(30)国内观众成本理论(Domestic Audience Costs)指对外行为受到国内政治观众的关注,因此国家对外政策要承担国内观众成本并受其影响。参见James Fearon, “Domestic Political Audience and the Escalation of International Dispustes,” American Political Science Review, Vol. 88, No. 3, September 1994, pp. 577-592; Michael Tomz, “Domestic Audience Costs in International Relations: An Experimental Approach,” International Organization, No. 61, Fall 2007, pp. 821-840。等诸多理论解释,但这些解释对沙特独特的“家国一体”政体(31)“家国一体”的政体是指家族政治与国家政体紧密结合,两者在组织结构和权力分享等方面高度重叠的政体结构。结构的适用性较弱。在沙特国内,王室之外的社会力量极少参与政治,公民社会和中产阶级难以对决策构成实质性制衡,官僚政治受到王权约束较大。对于为数不多的以沙特为代表的绝对君主制国家或家族王国,学界鲜有针对“家国一体”体制外交变动的系统性理论解释,既往文献也较少涉及王权体制和家族权力机制在对外政策中扮演的作用。以上理论解释所强调的国内政治结构、利益集团、领导人因素与国内观众成本等,都未能涵盖其核心政治集团——沙特家族与对外政策变化的研究路径。

三、 家族政治与沙特进攻性对外政策的关系

以“沙特家族”命名并实行统治的沙特阿拉伯王国,是全球最具家族政治特色的国家之一。(32)沙特全称为“沙特阿拉伯王国”(Kingdom of Saudi Arabia),意为沙特家族的阿拉伯王国,与约旦哈希姆王国是世界仅有的两个以家族名称命名的国家。沙特家族政治在国内政治与权力系统中具有无可替代的核心地位。希拉尔·卡尚(Hilal Khashan)认为,沙特政治具有典型的内在特征,其外交政策具有部落主义的基础。(33)Hilal Khashan, “For Saudi Arabia, All Politics Is Local,” Stratfor Worldview, November 22, 2017.海湾研究专家麦克尔·赫布(Michael Herb)强调统治家族而非王朝体制扮演着国家经济、社会和政治领域的决定性角色,王室成员把持着各关键职位,牢牢掌握着国家权力。(34)参见Michael Herb, All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democratic Prospects in the Middle Eastern Monarchies, New York: State University of New York Press, 1999, pp. 235-236。该书认为,统治家族是阿拉伯君主制国家政治运转和社会变迁的核心。蒂姆·尼布洛克教授甚至以王国的单一“执政党”来代指沙特家族,认为该家族具有典型的政治集团特征。(35)Tim Niblock, Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival, p. 11.

家族政治是“带有家族色彩的政治现象,即国家的政治制度与政治实践具有浓厚的家族色彩,政治生活以家族关系作为主要纽带”(36)吴彦 :《沙特阿拉伯政治现代化进程研究》,杭州:浙江大学出版社2011年版,第68页。,通常表现为“政治组织抑或政治利益集团成员之间的血缘色彩,是传统时代政治文明的重要特征”(37)吴彦 :《沙特阿拉伯家族政治的演变特征》,载《西亚非洲》2017年第2期,第48页。。

本文认为,沙特家族政治是以血缘或婚姻为基础的沙特家族进行权力博弈并对国家决策产生一定影响的政治活动,主要表现为国父伊本·沙特直系后裔的家族关系、政治活动和权力博弈,同时也涉及沙特家族其他支系以及姻亲家族的政治联系和政治活动。

沙特的家族政治包含三个方面:第一,家族成员之间以血缘或婚姻等人际关系为基础,涉及收养、过继等情况。第二,家族表现出政治组织的特性,超过了纯生活团体的形态。第三,家族内部权力博弈对国家政治产生影响,其形式包括争夺王位、王位继承权或执政权,以及围绕军权、行政权等权力分配的政治斗争等。对国家政治不产生影响的家族日常活动不属于家族政治的研究范畴。

沙特王国是“国王代表沙特家族实行的君主制”,其中沙特王室政治是王国内政外交的中枢关键。(38)吴冰冰 :《试析沙特阿拉伯的对外战略》,载《中国国际战略评论》2011年第4期,第269页;王霆懿、陈琪 :《沙特王室政治与对外政策》,载《现代国际关系》2019年第9期,第44页。这恰如沙特国务大臣尼扎尔·本·奥贝德·马达尼(Nizar bin Obeid Madani)所言:国王总是与王储、王储继承人和资深的皇室成员协商,同时国王在制定政策前也吸取各个权力机构的意见,如外交部、国防部、内政部等。(39)Fahad M. Alsultan, “The Saudi King: Power and Limitation in the Saudi Arabian Foreign Policy Making,” International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 5, September 2013, p. 459.而这些权力机构的负责人往往仍是沙特家族成员。沙特协商会议外交事务委员会主席阿卜杜拉·阿斯克尔(Abudullah Alasker)曾表示,“(沙特)国王在做重大决定之前,总是与资深的王室成员进行协商”(40)Ibid.。这表明,沙特对外政策的决策机制源于该国独特的政治体制,其核心环节是王室内部通过协商制度达成共识。

沙特家族政治争斗导致外交政策趋于进攻性,这可以从权力争夺和压力转移的视角进行解读。汉斯·摩根索认为,“国内政治与国际政治不过是权力斗争这一现象的两种不同表现……一项政治政策所寻求的,或是保持权力,或是增加权力,或是显示权力”(41)[美]汉斯·摩根索 :《国家间政治:权力斗争与和平》,徐昕等译,北京大学出版社2005年版,第76页。。从非理性决策的角度来看,经济学家丹尼尔·卡内曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)的“前景理论”(Prospect Theory)扭转了理性人假设,即“人”在决策时并不总是理性的,而是取决于因自身位置不同对风险预期的差异。当可能发生损失较大的后果时,“人”不倾向于采取风险行为;当其预期回报很高时,多数“人”宁可冒较大风险以取得预期回报。(42)Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk,” Econometrica, Vol. 47, No. 2, March 1979, pp. 263-292.沙特家族统治权即为王国的最高统治权,结合权力政治与非理性决策观点,对于沙特家族内的执政者和权力角逐者而言,只要确保维持、巩固或展示统治权力这一最大政治利益,他们很可能会采取冒险的对外决策,以达到争夺权力的目的。最高权力角逐的残酷性和内部分裂所产生的巨大压力,迫使他们寻求通过向外部转移矛盾的方式来缓解或压抑内源性压力。正如阿拉伯谚语所说:“我反对我的兄弟,我和我的兄弟联合起来反对我们的堂兄弟,我和我的兄弟、堂兄弟联合起来反对外人!”

在沙特“家国式”体制下,当国家权力核心——沙特家族内部权力争夺激烈时,内部压力增大,便形成相互对抗的分散式权力形态;当权力斗争相对缓和时,内部压力较小,便形成垄断性或共享式权力形态。(43)分散式权力形态与共享式权力形态分别参考了分散性权力分享制度(Dispersive Powersharing)和包容性权力分享制度(Inclusive Powersahring)的概念。分散性权力分享指权力分散于各个政治实体或社会集团,彼此互不隶属、相对独立;包容性权力分享制度指各行为体都参与政府机构和决策,彼此有较强的包容性和关联度。参见Nils-Christian Bormann et al., “Power-Sharing: Institutions, Behavior, and Peace,” American Journal of Political Science, Vol. 63, No. 1, pp. 84-100。国内压力和权力分享形态的差异,会迫使当权者或权力角逐者采取不同的对外政策。当国内压力增大时,掌权者出于转移国内压力的策略需求,会倾向于对外示强或挑动与他国紧张关系来转移国内矛盾、凝聚支持。正如以色列前外交部长什洛莫·本-阿米(Shlomo Ben-Ami)所言,“卡塔尔乃至伊朗都不是沙特真正的问题,利用外部敌人来化解国内矛盾是沙特统治者最有效的手段”(44)Shlomo Ben-Ami, “The Next Phase of Middle East Conflict,” The Strategist, July 13, 2017, https://www.aspistrategist.org.au/next-phase-middle-east-conflict/, 登录时间:2020年1月8日。。当面对分散敌对的权力形态时,权力角逐者会倾向采取“突破性”的对外行为来掌控重要的权力部门、凝聚权力,因为对外事务往往涉及军事、外交、安全、经济等诸多权力机关。反之,当内部压力较小、垄断性或包容的共享式权力形态形成时,当权者没有转移压力和聚集权力的紧迫诉求。

一国的对外政策处于国内与国际政治的交界处,难免会受到内外因素的影响。沙特家族决策者采用这种压力转移式的集权策略时,会受到家族内部分裂程度与国际压力的安全成本制约。当沙特家族内部斗争处于激烈状态、矛盾难以消解时,对外采取进攻性外交不仅难以弥合分歧,还易招致外敌反击而加速政权覆灭,如第二沙特王朝末期(1865年~1870年)的家族内部分裂和对外树敌最终导致了王朝的覆灭。(45)Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, London: Saqi, 1998, pp. 192, 199.同样,如果外界对于沙特对外扩张的反应强烈并具备实质性威胁沙特安全的能力时,这一转移策略也会招致失败,如第一沙特王朝的迅速扩张被奥斯曼帝国和埃及阿里王朝联合剿灭(1811年~1818年)便是典型案例。(46)Ibid, pp. 140-155.由于个人获取最高权力仍需建立在沙特家族政权和王国生存的基础上,国内与国际的安全成本压力会限制决策者的扩张性政策。

四、 家族权力斗争与沙特对外政策变动的历史案例

英国学者克里斯托弗·希尔将对外政策界定为“国际关系中独立行为体(通常为国家)所实施的官方对外关系的集合”(47)[英]克里斯托弗·希尔 :《变化中的对外政策政治》,第3页。。中国学者张清敏也认为,“对外政策是国际政治或国际关系中的行为体,在处理对其他行为体关系过程中追求某些价值、利益的有目的的行为或活动的集合”(48)张清敏 :《对外政策研究的主要维度及其内在逻辑》,载《国际政治研究》2019年第1期,第10页。。据此,本文界定沙特对外政策为沙特王国所实施的一系列官方对外行为的集合。

根据是否主动对外展现攻击性,本文将沙特对外政策分为进攻性对外政策和防御性对外政策。行为能够具体观测,但意图的界定却并不清晰,因此区分进攻性和防御性对外政策主要依据一国的外交行为而非行为意图。借鉴进攻性现实主义的理论构建,进攻性对外政策包括沙文主义、侵略、发动战争、介入他国战乱、断交等具有扩张性和攻击性的行为。防御性对外政策则体现为约束自身行为,遇到外部威胁时保持克制、慎重的政策,不轻易介入战争等。

沙特家族内部的权力争斗导致对外政策发生变动贯穿于沙特的历史。本文选取四个不同时期的案例来考察家族权力斗争影响对外政策的具体路径。

(一) 王位继承权之争与对也门战争(1933年~1934年)

1922年至1938年间,沙特阿拉伯王国奠基人伊本·沙特(49)伊本·沙特原名阿卜杜·阿齐兹·本·阿卜杜·拉赫曼·本·费萨尔·本·图尔基·本·阿卜杜拉·本·穆罕默德·阿勒沙特,学术界和政界一般称其为伊本·沙特。受到同父异母的兄弟穆罕默德·本·阿卜杜·拉赫曼(1882年~1943年)及其子哈立德对王位继承权发起的挑战。(50)参见Sharaf Sabri, The House of Saud in Commerce: A Study of Royal Entrepreneurship in Saudi Arabia, New Delhi: Sharaf Sabri, 2001。外界对穆罕默德出生年月存在争议,一些人认为他比伊本·沙特年长。穆罕默德曾经是伊本·沙特早期的支持者,但两人为谁的儿子能继承族长和王位而反目。穆罕默德试图从伊本·沙特手中夺过家族领导权,扶植自己的儿子哈立德上位。1926年沙特国内伊赫万(兄弟会)叛乱兴起时,穆罕默德及其子哈立德明确反对伊本·沙特进行武力镇压。1928年穆罕默德的父亲阿卜杜·拉赫曼逝世后,伊本·沙特与穆罕默德之间的矛盾进一步恶化。1933年穆罕默德父子明确反对伊本·沙特立自己的儿子苏欧德为王储,并拒绝效忠。(51)[美]詹姆斯·温布兰特 :《沙特阿拉伯史》,韩志斌等译,上海:东方出版中心2009年版,第219页。1935年3月伊本·沙特在赴麦加朝觐途中曾遭遇行刺,所幸毫发无损。(52)Amin K. Tokumasu, “Cultural Relations Between Saudi Arabia and Japan from the Time of King Abdulaziz to the Time of King Fahd,” Darah, July 8, 2013.

法国学者纳比尔·穆利纳(Nabil Mouline)认为,“为消除家族内部其他支系对王位的挑战,伊本·沙特采取了各种手段来削弱其他直系的权力,并将权力交付到自己儿子们的手中”(53)Nabil Mouline, “From Generation to Generation: The Succession Problem in Saudi Arabia,” Middle East Institute, October 1, 2009, http://www.mei.edu/content/generation-generation-succession-problem-saudi-arabia, 登录时间:2020年3月19日。。他通过委派儿子负责外交事务和指挥对外军事行动来提升他们的威望,以此将外交和军事大权掌握在本家族手里。伊本·沙特1922年曾委派次子费萨尔亲王统领近6,000名士兵对阿西尔这一沙特与也门争议之地发动攻击,1926年又任命费萨尔为汉志地区总督,1930年任命其为外交大臣。(54)关于费萨尔攻占阿西尔地区,参见Mohammad Zaid Al Kahtani, The Foreign Policy of King Abdulaziz (1927-1953): A Study in the International Relations of an Emerging State, Ph.D. dissertation, University of Leeds, December 1989, p. 9。关于费萨尔被任命为总督和外交大臣,参见Helmut Mejcher, “King Faisal bin Abdulaziz Al Saud in the Arena of World Politics: A Glimpse from Washington, 1950 to 1971,” British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, May 2004, pp. 5-23。

沙特与也门之间的紧张关系为伊本·沙特父子巩固权力提供了契机。自1930年沙特吞并与也门接壤的阿西尔地区以来,两国关系持续紧张。但沙特一直相对克制,曾在1930年至1932年间多次试图派遣代表团赴也门与当局谈判。伊本·沙特曾向英方表明“沙特政府试图以所有温和的外交手段解决两国争端”(55)Warlike Wahabis, “Fighting in Arabia, Yemen Invaded,” The Argus, May 5, 1934, p. 23, National Library of Australia, https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/10934130, 登录时间:2020年2月18日。。1933年也门统治者叶海亚获得了英国和意大利的支持,向也门与沙特边境纳季兰地区集结军队。但此时伊本·沙特面对兄弟和侄子的步步紧逼及其挑战王位继承权的巨大压力,选择不再妥协退让。尽管也门并未对沙特领土构成严重威胁,且面临英国等国的干涉压力和武力威胁,伊本·沙特仍于1934年初派长子即时任王储苏欧德和次子费萨尔共同领兵攻入也门腹地。同时派遣两位最年长的王位继承人对外作战,这在沙特历史上非常罕见。(56)阿卜杜勒·阿齐兹的长子图尔基在1918年~1919年大流感中去世,苏欧德和费萨尔是当时最年长的两位王子。苏欧德和费萨尔带领的部队占领了也门的重要港口荷台达港和北部大片地区,迫使后者签订《塔伊夫条约》,承认沙特对阿西尔地区的占领。

从家族内部政治博弈的动机来看,通过1934年对也门战争,伊本·沙特和两位继承人获得了较高声望,这不仅提升了苏欧德和费萨尔继位的合法性,也使他们掌握了较大的外事和军事权力,夯实了继位的权力基础。经此一役,家族内部成员难再挑战伊本·沙特儿子的王位继承权。1938年,此前的王位挑战者穆罕默德的儿子哈立德突然去世,一些人猜测这是政治争斗导致的结果。(57)James Wynbrandt, A Brief History of Saudi Arabia, New York: Checkmark Books, 2010, p. 182.穆罕默德本人随后也于1943年去世,王位继承权被伊本·沙特及其后裔所垄断。

(二) 兄弟相争与刺杀纳赛尔(1953年~1958年)

1953年伊本·沙特逝世后,时年51岁的苏欧德王储继任国王,其同父异母时年47岁的弟弟费萨尔成为王储兼外交大臣。阿列克谢等学者形容沙特此时的权力体制是“双重权力”(dual power),即国王苏欧德与王储费萨尔两人领导的权力结构。(58)Alexei Vassileiv, The History of Saudi Arabia, New York: New York University Press, 2000, p. 335; [美]詹姆斯·温布兰特 :《沙特阿拉伯史》,第249页。沙特家族内部的裂痕已隐约可见,正如俄国学者普罗辛(N.I. Proshin)所述:“人数众多的王室家族总是异源的。每个成员占据了不同的社会职位,收受不同的财政津贴。在伊本·沙特的有生之年,家族内部摩擦没有转为公开的敌意。这些亲王们惧怕伊本·沙特,后者很可能剥夺他们的俸禄,当亲王不遵从(国王命令)时国王不止一次这么做。在他死之后,家族内部分裂成了不同的集团。”(59)N.I. Proshin, Saudovskaya Araviya: Istoriko-ekonomicheski Ocherk [Saudi Arabia: A Historical and Economic Sketch, Moscow: Nauka 1964, p. 166.

1958年,苏欧德国王与费萨尔王储兄弟二人间的斗争日益激化。苏欧德国王的挥霍无度和不善理政导致王国面临财政危机,当年王国赤字高达4.8亿美元,较1953年伊本·沙特逝世时的2亿美元高出一倍多。(60)[美]詹姆斯·温布兰特 :《沙特阿拉伯史》,第244页。同时,苏欧德国王还任命其子出任大臣职务并削弱兄弟们的权力和福利,引起家族内部的广泛不满。1958年2月,埃及、叙利亚成立阿拉伯联合共和国(United Arab Republic),对沙特的王权统治构成了严重的外部威胁。为应对内忧外患,苏欧德国王铤而走险,密谋刺杀埃及总统纳赛尔。然而受雇击落纳赛尔返航座机的叙利亚军方前情报局局长阿卜杜·哈米德·萨拉吉(Abd Hamid al-Sarraj)却将暗杀计划公之于众,并展示了沙特方面向其支付的近200万英镑支票,引发舆论哗然。(61)Alexei Vassileiv, The History of Saudi Arabia, p. 354.

苏欧德本想通过暗杀事件获取政治资本和转移内部压力,却适得其反地损害了沙特家族的国际声誉,引发家族内部对其不满势力的剧烈反弹。借此机会,1958年3月24日,费萨尔王储的主要支持者法赫德亲王领衔一批王室成员向苏欧德国王发出通牒,要求后者将权力移交给费萨尔、停止侵占国库并解除谋划刺杀纳赛尔的顾问。宗教学者(乌莱玛)集团、贝都因部落首领、军队都对移交权力的倡议表示支持。苏欧德向美国求援但未得到回应,迫于压力的苏欧德最终不得不接受这些要求,将权力转移给费萨尔王储。(62)Gerald De Gaury, Faisal: King of Saudi Arabia, London: Arthur Barker Limited, 1966, p. 93.3月31日,苏欧德签署国王令授权王储兼首相费萨尔“全权负责行使国家内政、外交和财政等所有行政权”,费萨尔获得全部的行政权力并成为沙特军队的实际掌控者。(63)Geoffrey F. Gresh, Gulf Security and the U.S. Military: Regime Survival and the Politics of Basing, California: Stanford University Press, 2015, p. 77.

面对国内的统治危机和政治分裂,苏欧德国王试图通过谋杀纳赛尔来转移内部压力和提高声望的策略不仅没有得逞,还使他失去了政权。此次压力转移策略的失败,主要原因是家族内部存在强大的反对势力,以及暗杀行动的失败引发国际社会巨大舆论压力,最终造成苏欧德国王陷入进退两难的境地。

(三) 兄弟相争与也门代理人战争(1960年~1962年)

苏欧德国王与费萨尔王储的权力争斗并未随着权力转移而终止。1958年至1960年费萨尔执政期间,很多改革举措效果不彰。费萨尔的政治地位并不稳固,当时他既要解决国家财政困境,又要应对苏欧德国王和自由派亲王的挑战。失势的苏欧德国王一直积极寻求政治支持以重塑政治威望。他频繁访问贝都因部落,贿赂、笼络部落领导人;与各类教士会面,承诺要提高其宗教地位;聆听家族成员抱怨费萨尔改革和对财政的控制。(64)Helen Lackner, A House Built on Sand: A Political Economy of Saudi Arabia, Berkshire: Ithaca Press, 1978, p. 62.1960年12月,苏欧德终于在家族、部落和宗教领袖中获得足够的支持,试图夺回执政权。费萨尔以赴国外治病为由写给苏欧德一封信,表示不愿意在此情况下执政。苏欧德借机要求费萨尔退位,并免去后者兼任的外交大臣一职。(65)[美]詹姆斯·温布兰特 :《沙特阿拉伯史》,第245页。为进一步提升自身合法性,苏欧德在1960年至1962年执政期间再次选择了1954年至1956年在位期间的反西方立场。(66)Alexei Vassileiv, The History of Saudi Arabia, p. 358.1961年苏欧德国王以美国援助以色列为由,知会美国沙特不再续租达兰地区的空军基地,态度十分强硬。(67)Fred Halliday, Arabia Without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab World, London: Saqi Books Publishers, 2001, p. 59.

1962年9月,也门发生政变,伊玛目穆罕默德·巴德尔王朝政权岌岌可危,受埃及支持的政变士兵宣布成立阿拉伯也门共和国。此举引发视也门为后院的沙特国内剧烈震动。据美国记者达纳·施密特(Dana Schmidt)记载:“沙特社会的顶层已经分裂成两派,承认萨那新政府的一派与支持山中伊玛目的另一派。平民出身的6名沙特内阁成员已签署备忘录,呼吁沙特承认也门的共和派。相反,以哈立德亲王为首的一派忙于支持保皇党。苏欧德国王一如既往地在保皇党和革命派之间和稀泥。”(68)Dana Schmidt, Yemen: The Unkown War, London: Bodley Head, 1968, pp. 50-51.

与此同时,沙特自由派亲王塔拉勒等人选择流亡埃及,批判沙特政府“畏缩、落后、反动、暴政”,呼吁建立一个国家民主政府。(69)David Holden and Richard Johns, The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World, London: Sidgwick & Jackson, 1981, p. 227.借此内外动荡的时机,费萨尔王储于1962年10月24日从美国纽约返回沙特,其访美目的是获得美国的支持。与苏欧德国王的犹豫不决相反,费萨尔回国后展现出对抗埃及和也门政变的坚定决心,他号召全国动员并向美国寻求军事支持。此时,为阻止危险的进一步蔓延,大多数亲王希望剥夺苏欧德国王的政治权力。这一方面是由于苏欧德治国无能和腐败奢靡,另一方面则是由于他被家族内部的保守派视为倾向改革的“自由派亲王”。10月25日,在家族大多数成员的支持下,费萨尔再次被任命为首相兼外交大臣,收回全部行政权力。(70)Alexei Vassileiv, The History of Saudi Arabia, p. 364.随后他罢免了苏欧德国王儿子们的职务并任命阿卜杜拉为国民卫队司令,通过采取一系列措施压制反对派,沙特在也门与埃及拉开了长达5年的代理人战争序幕。(71)N.I. Proshin, Saudovskaya Araviya: Istoriko-Ekonomicheski Ocherk, p. 186.直至1967年费萨尔与纳赛尔在苏丹喀土穆会晤,双方才签署了结束也门冲突的协定。

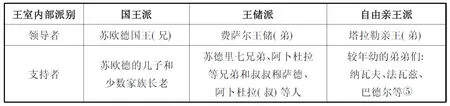

1958年至1964年间,除两位年长王子领导的政治集团外,以塔拉勒为首的伊本·沙特国王众幼子则形成了“自由亲王”集团,成为扮演重要平衡角色的第三方力量(见表1)。

表1 沙特王室内部的派系权力争斗(1958年~1964年)

面对苏欧德国王和自由派亲王的排挤和打压,费萨尔王储以强硬态度回应也门革命和对抗埃及,在家族内部赢得广泛支持,为他在1964年最终废黜兄长和继承王位奠定了坚实的政治基础。

(四) 父子集权与进攻性外交(2015年~2017年)

2015年萨勒曼接过权柄时,王位历经哈立德、法赫德和阿卜杜拉三位国王兄终弟及,国内已经形成多元的权力格局和政出多门的制衡体制(见表2)。俄国学者亚历山大·布莱(Alexander Bligh)认为,“随着沙特家族人数众多的第三代登上政治舞台,沙特家族的内部权力斗争将更加激烈”(72)Alexander Bligh, From Prince to King: Royal Succession in the House of Saud in the Twentieth Century, New York and London: New York University Press, 1984.。

表2 沙特家族支系权力分布表(20世纪70年代至2015年)

面对内部掣肘和政出多门的困境,萨勒曼父子进行了一系列大刀阔斧的人事调整和具有突破性的对外行动,逐步将实权收入自己手中。伯纳德·海克尔(Bernard Haykel)指出,“萨勒曼打破了几十年的传统,完成了由分权的长老政治向集权的、以萨勒曼和其子穆罕默德·本·萨勒曼为核心的权力结构的转变”(73)Bernard Heykel, “Saudi Arabia’s Game of Thrones,” Project Syndicate, June 24, 2017,https://www.project-syndicate.org/commentary/mbs-saudi-arabia-succession-by-bernard-haykel-2017-06, 登录时间:2020年3月1日。。沙特学者阿里·希哈比(Ali Shihabi)也认为,伴随代际更迭,萨勒曼开启了沙特的“新外交主义”时代,其核心策略是增强军事力量、重新评估盟友、积极甚至攻击性地对抗伊朗势力的扩张。(74)Ali Shihabi, “Saudi Arabia’s New Foreign Policy Doctrine,” Al-Arabiya, December 15, 2017, https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2017/12/15/Saudi-Arabia-s-new-foreign-policy-doctrine,登录时间:2020年6月7日。

自萨勒曼执政以来,萨勒曼父子将外交和军事行动作为集权、聚拢人心和压制反对势力的突破口。2015年3月26日,沙特对也门发动对代号为“决断风暴”的军事行动。一个月后的4月29日,萨勒曼国王突然废黜异母弟弟穆克林的王储等所有职位,册立同母兄弟之子穆罕默德·本·纳伊夫为王储,任命自己的儿子穆罕默德·本·萨勒曼为王储继承人并继续兼任国防大臣。美国沙特问题专家布鲁斯·雷德尔(Bruce Riedel)指出,“作为前战斗机飞行员,穆克林深知空袭的效果非常有限。他对发动也门战争并不支持”(75)Bruce Riedel, “Yemen’s War Shakes up the Saudi Palace,” The Brookings Institution, April 29, 2015, https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/04/29/yemens-war-shakes-up-the-saudi-palace/, 登录时间:2020年4月17日。。更重要的是,穆克林有也门血统,其母巴拉卡·阿勒-也门尼耶(Baraka al-Yamaniyah)就来自也门。(76)Simon Herderson, “After King Abdullah, Succession in Saudi Arabia,” Policy Focus, No. 96, The Washington Institute for Near East Policy, August 2009.萨勒曼父子通过对也门的军事行动,有效削弱了也门出身的穆克林的家族地位和继位合法性,牢牢掌控了军权,并因初期战事顺利赢得许多声望。与此同时,萨勒曼还免去任职长达40年之久、老成持重的外交大臣费萨尔亲王的职务,启用非王室成员阿德尔·朱贝尔为外交大臣。(77)“Saudi King Salman Appoints Prince Mohammed Bin Nayef as New Crown Prince,” Reuters, April 28, 2015, http://uk.reuters.com/article/saudi-politics-idUKL5N0XQ01X20150429, 登录时间:2020年4月15日。萨勒曼父子打破王室家族成员出任外交大臣的传统,通过任用职业官僚出身的朱贝尔掌控外交部门,来削弱王室内部其他家族对外事领域的影响力。

萨勒曼父子以进攻性外交为抓手的集权过程并未因废黜穆克林而结束。作为沙特对也门战争、与卡塔尔断交、举办沙美峰会等一系列外交行动的主导者,时任王储继承人的穆罕默德·本·萨勒曼渐渐集经济、外交、军事大权于一身。相比之下,时任王储穆罕默德·本·纳伊夫十分低调,较少见诸外事活动,也很少代表国王出访他国。2017年5月特朗普访问沙特前后,在时任沙特王储继承人、国防大臣穆罕默德·本·萨勒曼的主导下,美国与沙特签署了1,100亿美元的军事合同,这极大地巩固了穆罕默德·本·萨勒曼在国内的政治地位和美国对他的认可。

2017年6月5日,沙特宣布与卡塔尔断交并严格封锁边境。断交仅两周后的6月21日,萨勒曼国王如法炮制,再次更换王储,废黜长期主管内政部和反恐事务的侄子穆罕默德·本·纳伊夫,册立儿子穆罕默德·本·萨勒曼为王储,并要求所有政府成员向新王储效忠。萨勒曼还签发一系列政令,任命一些较为亲近的王室成员为内阁大臣。有学者认为,萨勒曼父子其实谋划已久。早在穆罕默德·本·萨勒曼还是王储继承人时,美国沙特问题专家西蒙·亨德森(Simon Herderson)便认定他将是“沙特阿拉伯下一任国王”,认为“询问任何一个沙特人谁握有国家最大的权力,人们都会指向他”。(78)Simon Henderson, “The Next King of Saudi Arabia,” The Washington Institute for Near East Policy, January 8, 2016, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-next-king-of-saudi-arabia, 登录时间:2020年4月15日。

2015年和2017年的两次易储事件都以“激进”的对外政策为先导,通过激化外部矛盾来达到储位更迭期间转移国内矛盾的目的。萨勒曼父子通过树立外部敌人来降低内部压力,进而实现进一步集权。经过对也门、伊朗、卡塔尔、黎巴嫩等多国采取强硬和进攻性政策,萨勒曼成功将自己的儿子立为王储,掌控了王国军事、外交、内政等关键部门。

上述四个案例显示了沙特政权如何通过对外转移压力的策略,来消解家族内部权力博弈对政权造成的潜在风险(见表3)。

表3 沙特家族政治博弈与对外压力转移策略

五、 结语

通过分析历史上沙特运用对外政策转移压力、实现国内集权的案例,本文得出以下结论。

第一,沙特家族内部的政治博弈与进攻性对外政策呈现正相关的周期性波动。当家族内部围绕王位、王位继承权或执政权等核心权力博弈加剧时,最高领导人(国王)或王位挑战者(王储)常常不惜采取发动战争或代理人战争、断交等进攻性对外政策来转移内部压力、提升自身合法性,并最终达到集权或获取最高权力的目的。

第二,沙特实施对外压力转移策略具有程度差异。沙特对也门、卡塔尔等实力较弱的邻国通过采取发动战争、封锁等直接威胁手段,但对埃及、伊朗等地区大国则采用断交、代理人战争等间接对抗手段。

第三,通过对外转移压力来集权的策略并不总是能成功。上述五次对外压力转移策略中有四次达到了成功集权的效果,一次以失败告终。1958年苏欧德国王策划谋杀纳赛尔未遂的主要原因,是家族内部反对派力量强大和国际舆论压力导致其丧失了执政权。由此可见,对外压力转移策略在一定程度上受到家族内部分裂程度和国际反应双重因素的制约。

从历史维度来看,沙特家族政治是驱动其进攻性对外政策的主要动因之一。尽管一国的对外政策难免受到国内外多重因素的叠加影响,但具有前现代特征的沙特王国的小集团政治——家族政治对对外政策走向具有显著影响,常会驱使王国的对外政策在特定时期呈现出较强的攻击性特征。具体而言,当沙特家族内部政治斗争和权力博弈加剧时,决策者为转移内部压力和攫取更多权力,通常采取战争、封锁、断交等进攻性对外政策。然而,这种家族内部冲突转移为进攻性对外政策的压力转移策略并不总能成功,而是受到其内部分裂程度与外界反应强弱等内外双重安全成本的影响。