22例足踝部结核的临床分析

2020-07-29洪源徐向阳

洪源 徐向阳

(上海交通大学医学院附属瑞金医院北院骨科,上海 201800)

结核病一直是全球性关注的疾病,而且近年来发病率逐年上升。骨结核是肺外结核常见的累及部位,其发病率占所有肺外结核的25%,发病部位多见于脊柱和髋关节[1,2],足踝部结核的发病率仅占骨结核的10%[3-5]。由于足踝部结核的临床表现缺乏特异性,往往会造成漏诊误诊,延误治疗。

本文通过回顾性分析上海交通大学医学院附属瑞金医院足踝外科2006年1月至2018年10月收治的22 例足踝部结核患者的病例资料,探讨足踝部结核的早期诊断和治疗方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组患者22例,其中男14例,女8例;年龄16~64岁,平均(50.1±13.2)岁。起病至最终确诊时间2~14个月,平均(6.7±2.8)个月。居住地点农村8 人,城市14 人。随访时间0.8~12 年,平均(7.1±3.2)年。临床表现为不同程度的局部疼痛、肿胀、活动受限,其中有17 例患者病程超过半年,呈现出局部慢性感染的症状,且部分患者出现皮肤窦道形成(2例),低热、夜间盗汗等全身症状仅有1例。入院前10例患者使用过广谱抗生素,但效果均欠佳。

1.2 临床检查

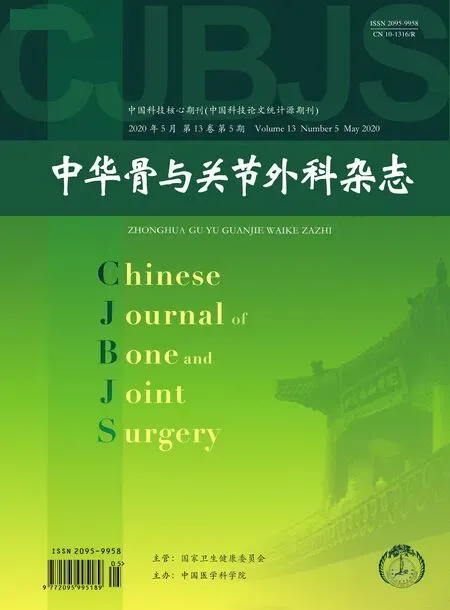

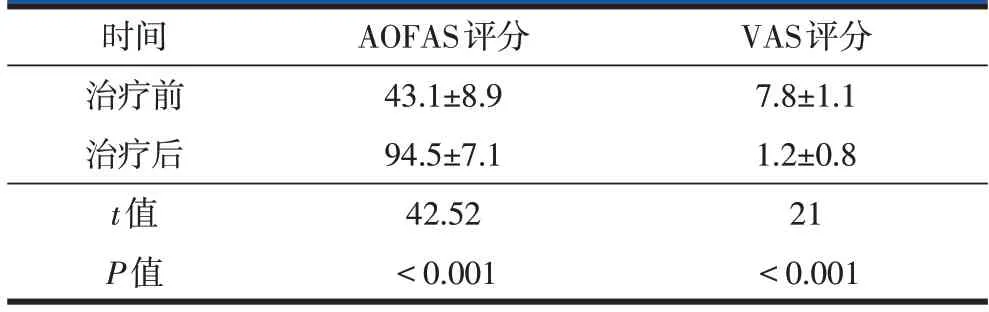

所有患者入院后进行实验室检查,红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)均有轻度增高,平均(36.3±10.8)mm/h(23~68 mm/h),平均白细胞计数(8.6±2.9)×109/L(4.5~17.0×109/L);结核分枝杆菌感染T 细胞免疫斑点试验(T-cells enzyme linked im⁃munospot,T-SPOT.TB)检测结果均为阳性。患肢进行常规影像学检查,包括X 线、CT 及MRI(图1-3)。影像学上呈现出骨质破坏,以及累及关节的不同程度病程,软组织水肿积液信号等。单纯骨骼受累5例,滑膜肌腱等软组织受累12例,关节周围病变合并其周围滑膜等软组织受累5例。3例有明确肺结核病史,4 例有足踝部外伤史。所有患者治疗前后,均进行美国足踝外科协会踝与后足功能评分(American Orthopedic Foot and Ankle Society,AOFAS)及视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评估。治疗前AOFAS 评分18~65 分,平均(43.1±8.9)分,VAS 评分5~9分,平均(7.8±1.1)分。。出院后即为随访起点,每3个月随访1次,取最近一次随访进行评估评分。

1.3 T-SPOT.TB检测

图1 患者,女,55岁,右足持续疼痛2年。A、B.双足正侧位X线平片,红色箭头所指为中足区域及距舟关节广泛性的骨质破坏,T-SPOT.TB阳性

图2 患者,男,29岁,左侧踝关节肿胀不适6个月,有外伤病史,当地医院考虑“踝关节韧带损伤”。左侧踝关节MR平扫,红色箭头所指区域为踝关节后侧的水肿信号。我院查TSPOT.TB阳性

使用英国Oxford Zmmunote 公司的产品,按照试剂盒使用说明进行。配置250 万细胞/ml 标准溶液,将细胞培养液作为阴性对照组,阳性对照组加入植物血凝素,放入微量板,2个检测孔内分别加入50 μl抗原A(early secretory antigenic target 6,ESAT-6)和抗原B(culture filtrate protein 10,CFP-10),每个孔内加入含有25 万外周血单核细胞(peripheral blood mononuclear cell,PBMC)的上述细胞悬液100 μl,然后将微量板置于二氧化碳培养箱中,以37℃孵育16 h,再经过洗脱,并加入抗IFN-γ 单克隆抗体50 μl,4℃中孵育2 h 后脱洗,干燥后,酶联显色后记录孔内斑点数量。

结果判断为“阳性”的标准:阴性对照组斑点数≤5,检测孔内抗原A 或抗原B 斑点数-阴性对照组斑点数≥6;阴性对照组斑点数≥6,任意一检测孔斑点数为阴性对照孔2倍。如结果不符合上述标准,结果为“阴性”。

1.4 抗结核治疗

本组22 例患者的T-SPOT.TB 均为阳性,得到检测结果即刻就给予足量全程抗结核药。其中异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺4联用药10例,异烟肼、利福平、乙胺丁醇3联用药12例。所有患者均连续服用6 个月,待随访临床症状消除,以及实验室检查,如血常规、ESR 和C 反应蛋白(C-reactive protein,CRP)正常后,认定为临床痊愈,予以停药。否则继续服用1个月,直至达到临床痊愈。以上患者用药时长6~13个月,平均(10.8±2.1)个月。

1.5 治疗方式

22例患者患者中,3例患者因症状较轻且病灶侵犯范围较小,仅进行单纯口服抗结核药物治疗,19例患者进行手术联合口服抗结核药物治疗。19例中,6例(31.6%)行常规病灶清除(清创)术,5例(26.3%)行关节镜下病灶清除术,6 例(31.6%)行关节融合术,1例(5.2%)行病灶清除+植骨,1 例(5.2%)合并感染行切开清创引流。6 例融合患者中,2 例为一期融合,4例为一期清理术后二期行融合手术。其中距下-距舟关节融合1例(图4),距下关节融合1例,踝关节融合1 例,胫距跟关节融合1 例(图5),舟楔+跖楔(内侧)融合1例,中间-外侧楔骨融合1例。

1.6 统计学方法

采用统计学软件SPSS 17.0 处理数据,患者治疗前后的AOFAS及VAS评分变化比较采用配对t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

所有手术患者均行病灶的细胞组织学检查,病理标本进行微生物学检测和病理学检测。结果无一例取得典型的结核杆菌。5例(22.7%)患者病理组织学结果显示为干酪样坏死、慢性肉芽肿性炎症等。最近一次复查,除1例(4.5%)复发患者患肢伤口愈合欠佳,存在窦道外(后行3 次清创术后痊愈),其余21例病例均无并发症,或全身症状或局部感染表现。最近一次随访时AOFAS平均为(94.5±7.1)分(66~100分),VAS评分平均为(1.2±0.8)分(0~2分),均较治疗前显著改善(P<0.001,表1)。

表1 治疗前后患者AOFAS、VAS评分比较(,分)

表1 治疗前后患者AOFAS、VAS评分比较(,分)

3 讨论

近几年来,结核病的发病趋势逐年提升,骨结核的病例也随之增多,本文主要是讨论足踝部结核的临床特点和诊疗疗效的评估。

3.1 足踝部结核的临床特点

骨结核是常见的肺外结核,通常是由于肺结核通过血行传播引起的继发性病理表现,但是只有1/3的患者有活动性肺结核的病史[6]。不同于脊柱结核,有渐进性“腰背僵”典型的临床体征,足踝部结核起病隐匿,临床表现一般为非特异性疼痛,局部肿胀、发热,少部分患者伴有窦道形成等感染表现,全身症状和同时合并肺结核的病例非常少见[7-9]。本研究中仅有1例出现盗汗、低热等症状。但大部分患者首发症状类似慢性感染性关节炎,表现为慢性进展性病程[10-12],本组中有17例便是如此。

足踝部结核在各个年龄均能出现,本组患者年龄分布从16 岁至64 岁。在Mittal 等的系列研究中,其患者年龄4~63 岁,而Dhillon 和Nagi 的研究里,年龄分布从6月龄至78岁[4,5]。虽然年龄分布较广,但是一般认为,足踝部结核在中青年中更为常见。

Dhillon 和Nagi[4]对其所有足踝部结核的患者研究发现,最终明确诊断的病程从2 个月至1.9 年。Subasi 等[11]的研究报道显示,从首诊到最终确诊,平均历时9个月。本研究的结论也是相似,从起病到最终确诊时间平均6.7个月。延误的原因可能是,难以取到明确的病理诊断,而且由于位置的特殊性,踝关节结核发病隐匿,与其他疾病症状较为相似,全身中毒症状较少。因此容易造成漏诊及误诊,发现时,往往已经处于进展期,延误了病情。本组22 例无一出现全身中毒症状。

3.2 足踝部结核的实验室检查及影像学检查特征

足踝部结核的诊断一直是值得讨论的话题,因为在临床中确诊着实不易。实验室检查,譬如其ESR和CRP 增高的表现,其他疾病(如化脓性关节炎等)也会有类似的情况,本研究中就有一例窦道反复出现的化脓性感染,,故无法得出明确性的诊断。在先前的一些研究中,有报道称ESR 在结核病中会有显著性的增高[5,11,12]。结核菌素试验(tuberculin skin test,TST)的假阴性和假阳性概率都很高,现在一般不作为常规的诊断使用。

影像学和病理学对结核的诊断往往占据了重要的地位。我们的研究看来,足踝部结核的影像学表现上并不如脊柱结核那样,全身及局部症状明显,临床表现典型,足踝部结核往往缺少特异性的表现。在脊柱结核中,受累及的病变椎体可以在MRI 表现出经典特质:为T1加权像下的低信号和T2加权像下的高信号,出现分隔的椎前和椎旁脓肿,或者是骨内脓肿沿着韧带发展并突破至硬膜外腔间隙。在影像学上,终板和椎旁软组织受累的敏感度分别为100%和80.6%,特异度分别为81.4%和82.4%[13]。但是在足踝部结核中MRI 只能显示出非特异性的渗出影,关节周围骨质水肿和骨质疏松,以及滑膜炎等表现[13-15]。Mettal等[5]在对足踝部结核的研究中,对软组织的疑似病例均进行细胞学活检。在Subasi 等[11]的研究里,所有疑似患者都进行了病理组织学的评估。Muratori 等对一例第二跖骨结核的病例报告中认为,即使在细针穿刺和影像学已经完成的情况下,仍然应将开放手术进行病理活检结果作为最后的诊断[16]。所以,我们认为,病理学诊断虽然很难,仍然是必须的,且应该为金标准,仅仅通过临床症状和影像学检测这些非特异性的指标无法进行筛查和明确诊断。

3.3 T-SPOT.TB在足踝部结核诊疗中的应用

近年来大量国内外文献研究表明,T-SPOT.TB是一种快速准确,且敏感性较高的检测结核的方法,该实验通过检测ESAT-6 和CFP-10 两个抗原刺激T 细胞释放γ 干扰素来判断是否存在结核菌感染。该实验已得到美国食品药品管理机构(FDA)等全世界各国的卫生机构的认可并用于临床。Lee等[17]的一份前瞻性研究中提示T-SPOT.TB 对于诊断结核的敏感性和特异性分别为96.6%和84.6%。在本研究中,TSPOT.TB 阳性的患者,最终临床诊断均为足踝部结核,无一例假阳性。

3.4 足踝部结核病理特性及好发部位

由于足踝部的特殊性,并不是所有病例均能有明确的病理学检测支持。在Chen[18]的一份对29例踝关节结核长期随访的报道中,仅有5例患者病理检测到肉芽肿病变伴干酪样坏死,4例仅存在肉芽肿性病变,2 例有肺结核病史。本组22 例患者中,仅有5 例病理学检测的结果为肉芽肿病变或干酪样坏死。

足踝部结核的发病部位多种多样,Mittal、Dhillon和Nagi 等研究报道表示,跟骨是足踝部最好发的骨骼[4,5]。Chen 则发现,距骨在其病例中是发病率最高的骨骼,其次是跟骨[18]。本研究中,累及跟骨的结核3例,距骨结核5 例,跖骨结核2 例。在软组织累及区域方面,多份病例研究都表示[4,5,19],胫距关节是发病率最高的区域,这与本研究结果相似。除了这些常见的发病部位外,之前的大量病理报道研究表明,其他足踝部的骨骼都有发病的报道[4,5,7,9,11,13]。

结核性腱鞘滑膜炎在骨关节结核中也时有发生,但发病率并不高[20,21],上肢部位时有报道,下肢却较少见。Pimm 和Waugh 的研究里[21],回顾了44 例患者(共52 组腱鞘组织)的结核标本,仅有3 例是下肢的患者。Dhillon与Nagi在一份75例大样本量的足踝部结核病例的研究中仅有2例是软组织病变[4]。但在本研究中12例(54.5%)来源于滑膜腱鞘软组织,与之前的文献并不相符。

对于足踝部结核的治疗一般以内科药物治疗为主,对于保守治疗无效且程度较重的患者,外科治疗往往需要进行干预。不少研究者强调[2,3,7,10,18],从长期随访结果来看,足踝部结核的患者,手术治疗应当作为一项必要手段。现在认为,药物治疗应使用多药物联合最少持续6~12 个月。而对于保守无效的患者,此时需要及时进行外科手术干预。病灶刮除、局部滑膜清理、清创术、植骨内固定,甚至融合等都是可以选择的手术方式。一些学者认为[4,7,15,22]如果要彻底解决踝关节周围的感染,有时要进行1个或2个相邻关节的融合,以达到后足力线的稳定和良好的预后。Gursu 等[23]在其70 例足踝部结核的报道中有28例(40%)最终进行了手术治疗。但是在手术时机的选择,以及手术方式的选择,我们认为需要充分考虑疾病的发展程度,如病变有无累及关节周围,尤其是当可能造成病理性骨折或是结构性损害的时候,手术就势在必行。与普通矫形及损伤手术后处理不同的是,足踝部结核进行内固定术后,我们一般建议至少术后3 个月待摄片力线稳定,愈合良好后,患者才可进行负重活动。通过合理的手术和足量全程的抗结核药物治疗,大多数足踝部结核是可以不再复发[5,23],本组接受手术治疗的19 例患者中,4 例(21%)先进行了充分的清理,待病情稳定后再进行二期的内固定手术,仅有1例(5%)术后出现了复发的情况,表现为反复的局部感染和窦道形成的表现。

综上所述,足踝部结核发病率较低,症状缺乏特异性,也没有典型的影像学表现,病理学和微生物学上的明确检出率也非常低,故会给诊断带来不少困难。依靠T-SPOT.TB 的检测并结合病理学、影像学进行及时的诊断性治疗,是目前可取的方法。一旦诊断明确,需第一时间进行足量足程的抗结核药物治疗,同时结合合理的外科手术,往往能达到良好的治疗效果,以免延误患者病情。