依托新教材,提升学生的实践创新素养

2020-07-29周蕾

周蕾

摘 要:2017年9月1日起,全国的一年级儿童都开始上科学课了。一年级的孩子有着明显的年龄特点。所以,在设计和开展科学活动的时候,要找准着力点:着眼于“玩”、着力于“思”、精彩于“异”。依托新教材里的活动,不断提升一年级儿童的“实践创新”素养。

关键词:新教材; 一年级; 实践创新素养

中图分类号:G623.6 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2020)8-045-002

在小学科学新课标的指引下,全國的一年级儿童从2017年9月1日起都开始上科学课啦。这对于原来习惯从三年级开始教学的科学老师们来说,是一个新挑战。一年级的孩子,有着明显的年龄特点:好奇多问、喜欢动手做、以自我为中心、活动和行为缺乏目的性、注意力保持时间短等等。一线的老师当真正开始上一年级的科学课时,大多数老师都大跌眼镜,课堂的预设和生成常常大相径庭。在与小不点们斗智斗勇的过程中,我不得不好好琢磨:到底该怎么开展新教材里的活动?怎么做能更好地提升儿童的科学素养?下面,我列举苏教版一年级的几个教学活动片段,例谈如何依托新教材,在低年级科学课堂活动中提升儿童的“实践创新”素养。

1.双面胶和皮筋,怎么用

《自然世界和人工设计》这课中,有个“捡一些树枝、树叶,搭个小棚子”的动手搭建活动。教学之前,我罗列出材料,家长提前为孩子准备了丰富的搭建材料(若干打磨过的细树枝、干净的树叶)和工具(双面胶、剪刀、皮筋)。活动开始了,每一个孩子都迫不及待地动手搭建:有的孩子在桌面上先摆一个四边形,再在四边形的上面加一个三角形,这样一个平面房子的轮廓就出来了;有的孩子把几根树枝的一端合并在一起固定作为房子的屋顶,再在下面加“立柱”,立体小棚子的主体部分就出来了。

可是这火热又成功的活动,很快就出现问题了:几乎每个孩子都不会使用双面胶!有的孩子把它当作胶带缠绕着用;有的孩子把双面胶上又抹上一层固体胶,有的孩子不知道怎么撕断,直接用牙齿咬;有的孩子不会用皮筋缠绕,小手转过来转过去都绕不紧,几根小树枝根本固定不起来……原来,一年级孩子基本上没有使用过双面胶和皮筋,小手不会用这两个固定工具。我进行了集中与个别指导后,孩子们才慢慢地学习,有的渐渐地能正确撕断、揭开双面胶,有的不停地尝试着左一圈右一圈地缠绕皮筋。

这两种固定工具的使用,是孩子在本次搭建小棚子的活动中学习到的。这个活动,除了搭出不同的小棚子,同时孩子们的实践素养在此活动中得到提升。

2.三个筛子,怎么选?

《玩泥巴》一课中,有个“筛泥土”的活动,请孩子们把挖来的泥土,用三种大小不同筛孔的筛子,筛一筛,以得到最细小的泥土。这个活动,看上去只是个用工具动手操作的活动,其实我更觉得是一个抛出问题的好机会。我先问:“老师怎么样才能得到细细的泥土呢?”出示过3种大小筛子后,我又问:“这三个筛子,我要怎么用呢?”这两个问题,都不是孩子随口就能答上来的,他们要开动小脑筋,在脑海里搜索生活中的筛东西工具,要针对需要的结果来对比选择。

第一个问题,有的孩子说:“用漏斗!”(估计是看过家长用漏斗倒液体,但并不真的了解漏斗的作用);有的孩子说:“用那种有孔的东西,抖啊抖。”(脑海里呈现了筛子的图像,却说不出名称)。第二个问题,大多数孩子都说:“用最小孔的筛子筛,小孔里出来的就是最细细的泥土。”(已经建立了理想化的因果关系,却很难考虑到实际的情况);也有个别的孩子提出了不同的意见:“先用中等的,再用最小孔的筛子。”这时,我乘机追问:“你为什么这么想呢?再追问其他同学:你同意哪种意见呢?”……不断深入地思考,明确了方法,再动手做。

观察和思考是符合一年级学生的思维方式,在动手之前,先引导学生小娃娃们思考,在思辨过程中,学生的思考不断深入,不断碰撞,思考结果不断迭代。

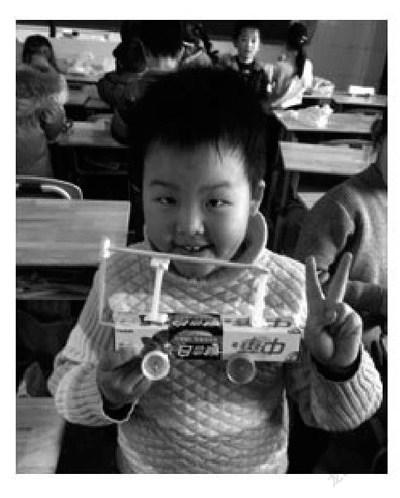

3.我的小车,不是“基本款”

《轮子的故事》一课中,孩子们通过用小木棍、吸管、塑料瓶盖等材料,每人都给牙膏盒加了轮子,都制作成功了一辆“基本款”小车。活动中,他们懂得了把小木棍插进吸管里,这样有“轴套”的轮子能转得更灵活。活动进行到这里,本节课的教学目标已达成,活动也可以结束了。但我并没有停止,我接着抛出一个问题:你能把这辆小车设计制作得更美观、更特别吗?

这个时候,距离下课还有七八分钟时间,之前我也没有提前布置他们带什么装饰材料。可是5分钟过去后,孩子们给了我大大的惊喜!有的孩子用剪刀给牙膏盒开口,做出小车的门和窗;有的孩子用另一个牙膏盒,搭在车厢身上,把小车做成了双层巴士;有的孩子用吸管和双面胶在小车上方造型;还有的孩子在白纸上画出一些美丽的图案,贴在小车上,让小车更好看;甚至有个孩子用几根美丽的羽毛装饰车身,那辆小车更是与众不同。(我吃惊地问:你的漂亮羽毛是哪里来的?她说:“我从踢的鸡毛毽子上,拔下来的。”)

这一课的制作活动,在尾声给孩子一个开放性的设计机会,哪怕是短短几分钟时间,学生们也在尝试、创新,全班最终呈现出了很多独特的作品。

在按照一年级科学新教材的教学内容,开展课堂教学活动时,一系列意外的课堂生成,引发了我深深地思考:低年级课堂活动的着力点可以在哪里?针对提升学生的“实践创新”素养,我梳理出以下三条:

着力点1:着眼于玩,提升实践素养

科学课上,探究性地玩,即把探究活动披上“游戏”的外衣,能立刻使一年级的孩子们兴致勃勃地投身于这些“玩”的活动中。玩(play),也可以翻译为:游戏,是健康孩子生活中的核心活动,尤其是在低年级孩子中能比较成功开展的活动。它容许孩子消化生活、创造生活,是孩子旺盛创造力的宣泄渠道,是童年的核心部分。伴随着创造性地玩耍,孩子们茁壮成长;缺失了它,孩子们的童年严重地衰弱。

用树枝搭建小棚子、用筛子筛泥土、给纸盒装上轮子,这些都是一年级小朋友们很喜欢“玩”的活动,在他们看来这些动手的活动太好玩了,马上就想投入到这样的活动中去。所以这种“玩”,使每一个孩子乐意积极投身参与,他们的小手在这样的科学活动中不断地练习着实践着,不断地遇到问题、解决问题,不断提升“实践”素养。教师在课堂上开展了这样有趣味的“玩”的活动,就重视了学生主观能动性的调动和激励,留给学生充足的时间积极主动地参与,就为孩子创造了充分实践的机会。皮筋怎么缠绕?双面胶怎么使用?做轮子的时候,小木棍怎么能顺利插进瓶盖中?在亲历活动的过程中,不断提升小朋友们的“实践”素养。

着力点2:着力于思,培养科学思维

思考,是思维的一种探索活动,源于主体对意向信息的加工,过程包括:对思考对象的扩大了解、找出问题、分析矛盾、思考解决办法的不断螺旋上升过程。近年来,南京师范大学的郝京华教授,不断地提倡科学课要培养学生的“科学思维”(即一种理性思维、高阶思维,是一种科学思考技能)。

在课堂上我发现,低年级孩子是很有热情的,是很喜欢动脑筋思考的,很多问题一提出,他们立即都会把小手举得高高的。怎么固定几根树枝?用哪个筛子筛泥土?我的小车还能怎样更特别?这些问题一抛出来,孩子们马上就在思考、随即就举手了。但是,他们的思考总是表现出层次很浅、是非对立、路径不清晰等特点。比如半数以上的孩子,听到问题立刻就回答、别人怎么答他就怎么跟答、说不清楚为什么怎么样……这是典型的“儿童思维”表现。所以,在课堂上,老师更要着力于让低年级儿童“慢”思考,进一步思考、说出为什么、你同意谁的观点等等,渐渐培养一年级孩子的科学思维、高级思维能力。通过问题的设计、一组问题、迷思问题等,努力让孩子们的思考深一点、再深一点,着力于科学思维地培养。

着力点3:精彩于异,提升创新素养

2017新版的小学科学新课标的课程内容,除了以往的物质科学、生命科学、地球与宇宙科学三个板块外,新增加了“技术与工程领域”这个板块内容。这个新板块的加入,打破了科学课“探究式学习”一家独大的局面,同时倡导“研究性学习”,与近几年国际上的STEM学习、创客学习、项目式学习等学习方式接轨。这些前沿的学习形式,更指向学生的“创新”素养地提升,学习结果不唯一,创造性明显。

创新,是人类特有的认知能力和实践能力,是人主观能动性的高级表现。这是一种在特定的环境中,本着理想化需求或为满足社会需求,而改进或创造新的事物、方法、元素等,能获得一定有益效果的行为。人人都有创新的潜力,科学课上,工程与设计内容的学习,是提升学生“创新”素养的有效途径。这种内容的学习,可以是需要几节课的一个完整的过程,也可以是在一节课中并不长的时间里给学生的一个设计制作机会。对于低年级儿童,我更推荐后一种。在第三个“改造小车”的教学片断中,仅仅几分钟的时间,半数以上的孩子就设计制作出了很多各具特色的小车。所以,开放、简单、快速的工程设计问题,更适合低年级孩子们创新的起步。在尝试创新的过程中,可以个人独立完成,也可以小组交流合作,也可以基于课堂的活动之后,把设计创新延伸到课后,让孩子和家长一起动脑动手,做一个有意义的亲子活动。最后挑选优秀的作品进行全班的展示,让设计巧妙、制作精美的作品,去启发每一个孩子,激发孩子们的主观能动性,不断提升他们的“创新”素养。

总之,一年级孩子有着明显的年龄特点,就是“三心二意”:即充满好奇心、好胜心、善良心,喜欢有意思、有意义的事情。所以,在科学课上,我们要通过各种活动增强孩子们的体验,让他们以“身”体之,以“心”验之,以玩耍和不知疲倦的方式来探索,可以不断地发展新的技巧和能力。依托新教材里的活动,针对学生的实践创新素养,在设计和开展活动的时候,要找准着力点:着眼于“玩”、着力于“思”、精彩于“异”,在每个活动中,不断提升一年级儿童的实践创新素养!

参考文献:

[1]教育部制定.义务教育小学科学课程标准[S]北京:北京师范大学出版社,2017:16

[2]教育部基础教育司.走进新课程[M]北京:北京师范大学出版社,2012.213

[3]兰本达,P.E.布莱克伍德,P.F.布兰德温.小学科学教学的“探究-研讨”教学法[M]北京:人民教育出版社,2010:96

[4]Kimberly Lott.激發探究[D]美国

[5]郝京华.生命科学精要[M]北京:高等教育出版社,2003:86