气象因子对长角血蜱寻觅活动的影响*

2020-07-28柳絮飞周在豹郑建旭魏婉红

柳絮飞 周在豹 王 巍 郑建旭 魏婉红 李 凯

(1. 北京林业大学自然保护区学院 北京 100083; 2. 北京市林业保护站 北京 100029; 3. 河北小五台山国家级自然保护区管理局 张家口 075700; 4. 首都机场海关 北京 101300)

硬蜱是一种常见森林节肢动物,可寄生于脊椎动物体表吸食血液,使野生动物及家畜出现贫血甚至死亡(孙大明等, 1998),对畜牧业生产有一定影响,同时还可在人与动物之间传播多种细菌、病毒、立克次体、螺旋体等(郑洪远, 2009)。硬蜱在自然环境中存在寻觅(questing)和静息(resting)2种活动状态,在寻觅状态下蜱可爬上植被顶端等待、叮咬经过的宿主,而当遭遇不良天气时则在植被底端进行躲避,转为静息状态,从而无法叮咬、寄生(Leesetal., 1951; Macleod, 2009)。研究表明,温度、湿度等多种气象因子都会影响硬蜱的寻觅活动(Perretetal., 2000),从而影响叮咬及感染相关疾病的概率。我国共有蜱117种,其中长角血蜱(Haemaphysalislongicornis)由于生存能力强,可适应多种气候类型(Heath, 2016),在我国许多地区成为优势种和广布种(Dengetal., 1991; 于志军等, 2015)。该蜱为整个东部地区宠物犬的主要寄生蜱(张俭伟等, 2017),也是北京地区优势种(王宗仪等, 1997);其在自然条件下可叮咬野生、家养动物及人类(Kimetal., 2003; Tenquisfetal., 2001),引起巴贝斯虫病(Ikadaietal., 2007)和斑疹伤寒等疾病(Leeetal., 2003),已成为北京及周边地区森林康养活动必须关注的问题。虽然长角血蜱在我国分布广、数量多,但早期对长角血蜱的研究多集中在生物学特性上,包括室内和野外条件下的生物学发育过程(Zhengetal., 2011; 周金林等, 2004; 邹亚学等, 2011),缺乏对长角血蜱自然条件下数量变动的详细了解,以及气象因子对长角血蜱寻觅活动的影响研究。

拖旗法(Dragging)为目前蜱数量调查常用方法,虽在不同植被环境中,采集效果略有差异,但相比于其他方法,拖旗法更能反映人类遭遇硬蜱叮咬概率(Maysetal., 2016),因此,笔者采用该方法对北京西部山地长角血蜱种群动态、气象因子与其寻觅活动之间的关系进行研究,为降低蜱叮咬及蜱传疾病发生提供科学依据和建议。

1 材料与方法

1.1 调查时间与地点

调查时间为2017年3月—2018年10月,地点位于北京西部小五台山国家级自然保护区(39°40′—40°10′N,114°50′—115°15′E),该地区属于暖温带大陆季风型山地气候,具有雨热同季的特点(甄伟等, 2016)。研究地点动、植物条件相似,植被以油松(Pinustabulaeformis)、山杨(Populusdavidiana)、蒙古栎(Quercusmongolica)为主要针、阔叶树种; 以华北绣线菊(Spiraeafritschiana)、珍珠梅(Sorbariasorbifolia)、酸枣(Ziziphusjujubavar.spinosa)为灌丛; 以莎草科(Cyperaceae)、禾本科(Gramineae)为主要草本植物; 兽类以野猪(Susscrofa)和野兔(Lepussinensis)为主,且有黑线姬鼠(Apodemusagrarius)、大林姬鼠(Apodemuspeninsulae)等多种小型啮齿类动物。在上述植被环境中选取具有宿主活动差异的3个样地: 1)东沟(39°58′25.91″N,115°23′18.26″E)为从事轻度农事活动的坡边耕地,种植有玉米(Zeamays)、马铃薯(Solanumtuberosum)等作物; 2)北沟(39°58′28.66″N,115°23′26.88″E)处于半封闭状态,人为干扰较少; 3)唐家场(40°3′45.80″N,115°23′4.64″ E)有频繁的畜牧活动,附近有约300只的羊群。

1.2 样品采集及鉴定

在预试验中,采用传统蜱类形态学鉴定方法(邓国藩等, 1991),对本地优势种长角血蜱及极少量分布种森林革蜱(Dermacentorsilvarum)进行鉴定。由于长角血蜱若蜱和幼蜱不易被拖旗法所采集,且在形态、大小上与成蜱差异较大,故未列入调查对象,仅将长角血蜱成蜱作为研究目标。

采用拖旗法收集3处调查地点植被上成蜱,以反映长角血蜱数量(Chongetal., 2013)。旗为1.0 m×1.0 m的白色棉布,一端固定于长杆之上,一端匀速拖行于草丛、灌木间,每拖行10 m随即检查棉布正反两面,记录蜱数量后,就地放回在草丛间,以减少对后续调查的干扰。每月第2、第4周各进行1次调查,每次调查3 h,调查时间均为8:00—11:00点之间,如遇下雨天气则推迟1日。

使用手持式温湿度计(得力集团有限公司,浙江宁波)和保护区内DAVIS Vantage Pro2自动气象站(戴维斯仪器,加利福尼亚州海沃德市)采集气象因子数据。

1.3 数据处理及分析

选取调查时的温度、相对湿度、露点温度、太阳辐射、蒸发量,日均温度和采样前3日累积降雨量,以及饱和差和落叶层相对湿度作为气象因子。其中,根据调查时的温度和相对湿度计算饱和差(saturation deficit),公式为:

SD=(1 - RH/100) × 4.946 3 × e0.062 8×T。

式中:SD为饱和差(mmHg),RH为相对湿度(%),T为温度(℃)(Tagliapietraetal., 2011)。落叶层相对湿度(leaf-litter layer relative humidity)计算公式为:

P(x)=100/(1 + 7.214 5e-0.055 9x)。

式中:x为相对湿度(%),P(x)为落叶层相对湿度(%)(Bergeretal., 2014)。

采用Excel 2013进行数据记录整理,分析前将数据进行log(x+1)转换,随后在SPSS 22.0软件上进行统计计算。采用T检验对2年采样数量及不同地点间采样数量进行差异检验,采用Pearson (r)相关系数对各气象因子与处于寻觅态的长角血蜱数量相关性进行分析,通过相关系数r绝对值的取值范围来判断变量的相关强度,趋近于1表示变量之间是正相关,趋近于-1表示变量之间是负相关,并对上述9个气象因子进行主成分分析,显著水平选取α=0.05,采用SPSS 22.0及Gephi 0.9.2进行绘图。

2 结果与分析

2.1 长角血蜱种群时空动态

2.1.1 时间动态 2017—2018年共采集长角血蜱3 445只次,2年数量无差异(t=0.235,P>0.05),长角血蜱种群动态如图1所示: 3月下旬调查时平均温度为5.2 ℃,此时长角血蜱平均数量为14.3只次; 随后数量持续增长,至5月上旬数量最大,平均为141.5只次,最大值为2017年唐家场样地,共284只次; 自5月下旬种群持续走低,到8月下旬采样数量极少,为2只次,9月数量呈现小幅度回升,达10.2只次,最大值为28只次; 10月过后进入越冬期,不再有蜱出现。发生期内共有2个峰值,主高峰为5月上旬,同9月上旬次高峰相比,两者相差13.9倍。

图1 长角血蜱数量动态Fig.1 Temporal population dynamics of H. longicornis

2.1.2 空间分布 对3处样地长角血蜱数量的T检验表明,不同样地间长角血蜱采样数量差异显著,其中唐家场长角血蜱数量显著高于东沟(t=3.38,P<0.01)及北沟(t=3.00,P<0.01),而东沟和北沟无差异(t=0.75,P>0.05),唐家场采样数量占总数量的68.04%,而东沟、北沟分别占到13.70%和18.26%,不同地点间蜱采样数量见表1。

表1 不同地点长角血蜱数量Tab.1 The number of H. longicornis in different regions

2.2 影响长角血蜱寻觅活动的气象因子

2.2.1 长角血蜱寻觅活动与气象因子相关性分析 采用Pearson相关系数对9个气象因子与处于寻觅状态的长角血蜱数量进行相关性分析,构建相关性网络图(图2),可以看出各气象因子之间关系复杂密切且联系多样,其中处于寻觅状态的长角血蜱数量与6个气象因子有关,与饱和差(r=0.396,P<0.01)、太阳辐射(r=0.369,P<0.01)、蒸发量(r=0.295,P<0.01)呈正相关,表现为有利因子,与相对湿度(r=-0.521,P<0.01)、落叶层相对湿度(r=-0.515,P<0.01)、露点温度(r=-0.314,P<0.01)成负相关,表现为不利因子。

图2 长角血蜱寻觅活动与不同气象因子相关性网络Fig.2 Networks of correlations among questing activity ofH. longicornis and different weather factors

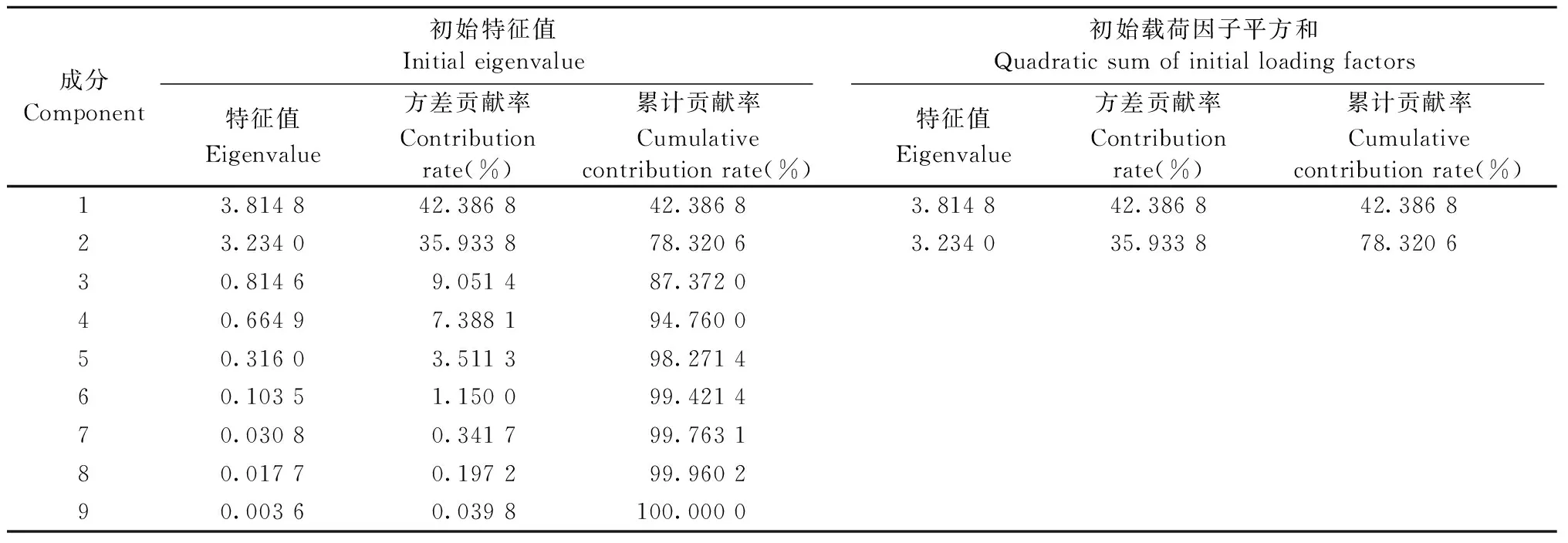

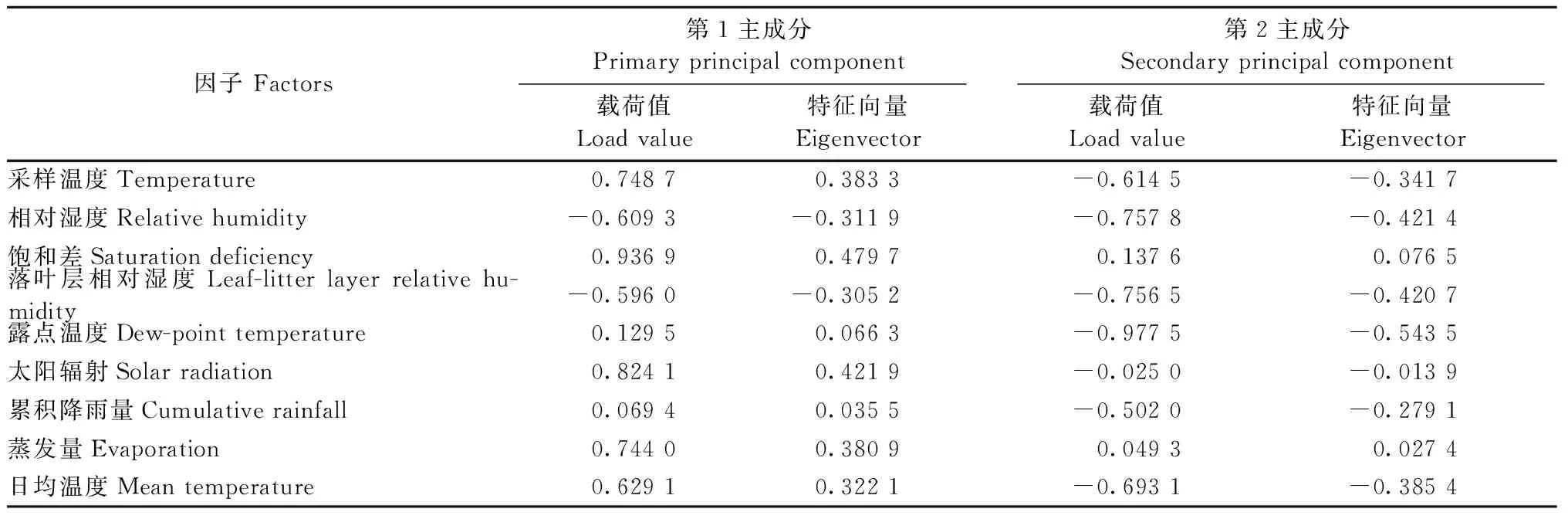

2.2.2 气象因子主成分分析 对9个气象因子进行主成分分析,各因子载荷值见表2,其值可反映气象因子与各主成分之间的相关性。本研究原始变量较多,因此选取载荷值>0.7,以更好解释原始变量,并根据特征值大于 1 的原则,共提取 2 个主成分, 其特征值分别为3.814 8和3.234 0,这2个主成分累积方差贡献率达78.32%(表3),综合反映了影响长角血蜱寻觅活动的大部分信息,表明影响长角血蜱寻觅活动的气象因子可分为2个主成分,其中第1主成分与提升环境热量、增强空气干燥度有关,定义为温度因素,主要包括采样温度、饱和差、太阳辐射和蒸发量,解释了长角血蜱寻觅活动变化的42.39%; 第2主成分与提高环境相对湿度有关,定义为湿度因素,主要包括相对湿度、落叶层相对湿度和露点温度,解释了寻觅活动变化的35.93%。

表3 主成分分析的特征值与方差贡献率Tab.3 Eigenvalues and variance contribution rates of the principal components analysis

表2 主成分分析下各项因子的载荷值和特征向量Tab.2 Load value and eigenvector of the principal component analysis

3 讨论

通过调查发现,长角血蜱在该地有春、秋2个数量高峰,春季主高峰蜱数量远超秋季次高峰,而降雨对降低秋季次高峰蜱数量具有重要影响。长角血蜱在北京西部山地景区发生期长,占据春、夏、秋3季,其种群动态与篦子硬蜱(Ixodesricinus)相同,呈现出一种典型的春季主高峰、秋季次高峰的双峰模式(Schulzetal., 2011; Schwarzetal., 2009)。雨热同季的气候特点(甄伟等, 2016)使得夏季(6—8月)成为该地一年中降雨高发期,此间降雨频率高、雨量大,而降雨被认为是影响蜱数量的重要因素(Yakhchalietal., 2011)。降雨不利于蜱的寻觅活动,甚至可能成为杀死或抑制硬蜱的唯一因素(Yakhchalietal., 2011; Wijkamp, 2017; Estradapeaetal., 2013),因为长期降雨导致外部环境湿度增加,而高湿环境条件又提高了植被落叶层中相对湿度,从而为菌类生长提供良好条件,绿僵菌(Metarhiziumanisopliae)和球孢白僵菌(Beauveriabassiana)等真菌又会导致硬蜱死亡(Bittencourtetal., 2000),本研究结果——秋季次高峰蜱数量远低于春季主高峰正是这一观点的体现。

野生动物保有量和放牧活动为蜱提供了繁衍平台。长角血蜱在北京西部山地环境分布广泛,成为北京地区宠物犬的主要寄生蜱(张俭伟等, 2017)。虽然3处调查地点拥有相同的植被和气候环境,但由于宿主在蜱种群建立、维持和分布方面具有重要作用,在宿主数量多、活动频繁的地区,蜱采样数量也较高,两者相关性明显(Troutetal., 2015; Angela, 2010),可预见,在有畜牧业活动的地区,人类更容易被蜱叮咬和感染蜱传疾病。

不同气象因子与长角血蜱寻觅活动的相关性分析表明,多种气象因子可影响长角血蜱寻觅活动。在选取的9个气象因子中,蜱寻觅活动与饱和差、太阳辐射和蒸发量3个因子呈正相关,而饱和差和蒸发量用以衡量空气干燥能力,其值越大代表空气中水分蒸发量越大,蒸发速度越快(亓来福, 1980),因此干燥的天气条件更有利于长角血蜱的寻觅活动。不同于本研究,Perret等(2000)认为饱和差与硬蜱寻觅活动呈负相关,这可能与硬蜱所属不同种类有关(Yakhchalietal., 2011)。在硬蜱寻觅活动与太阳辐射的关系方面,本研究同Loye等(1988)的观点一致,这可能与太阳辐射中的紫外线抑制了有害真菌的生长有关(Tsukadaetal., 2014)。长角血蜱寻觅活动与相对湿度、落叶层相对湿度和露点温度呈负相关,这3个天气因素都可视作与环境湿度有关。有研究认为,干燥是限制硬蜱寻觅活动的一个因素,因为蜱在植被顶端等待宿主的过程中,需要不断爬向植被底部吸取水分,若空气中相对湿度较小则不利于蜱寻觅活动(Lauterbachetal., 2013),而本研究中蜱寻觅活动与相对湿度呈负相关,与国外对路西塔尼亚璃眼蜱(Hyalommalusitanicum)的研究结果一致(Requenagarcíaetal., 2017)。目前虽缺乏长角血蜱寻觅活动与相对湿度的直接研究,但Heath (1975)对长角血蜱最适饱和差的研究表明,其最适相对湿度为16%~92%(25 ℃下饱和差转换成相对湿度后),而采样期间平均相对湿度为50.72%,处于长角血蜱最适湿度内,因此蜱可长期在植被顶端等待宿主(Wrightetal., 1990),而不受环境湿度制约。相反,过大的湿度可导致植被表面形成露水,从而减少蜱在植被上的寻觅活动(Schulzeetal., 2003)。同Heath(2016)研究结果一致,采样期间的平均温度与长角血蜱寻觅活动无直接相关性,因为长角血蜱能够适应大幅度的温度差异——从-12 ℃的临界温度到40 ℃的致死温度,因此温度不太可能成为制约长角血蜱寻觅活动及分布的因素(Heath, 2016)。

有利于蜱寻觅活动的气象因子出现时间和长角血蜱种群时间动态的一致性,是春季成为我国蜱叮咬及蜱传疾病流行季节的生态学原因。春季既是我国牧群被蜱叮咬感染相关疾病的高发期(刘琴, 2013; 李作民等, 1983; 吐尔逊江等, 2016),也是莱姆病、森林脑炎等蜱传疾病高发季节(吴静等, 2000; 李华等, 1997; 何卫华等, 2014)。将9个气象因子划分为温度因素和湿度因素,前者可促进长角血蜱的寻觅活动,后者为不利因素。春季降雨稀少,此时温度因素起主要作用: 太阳辐射不但减少了有害菌的生长,而且促进了蒸发量的提升,使得空气较为干燥,有利于长角血蜱寻觅活动,此外蜱采样数量在春季形成主高峰期,两者在时间上的重叠使得春季成为长角血蜱叮咬和蜱传疾病的高发季节。

4 结论

长角血蜱在北京西部山地存有春、秋2个数量高峰期,并以春季为主,气象因子可对长角血蜱寻觅活动产生一定影响,温暖干燥的天气可促进蜱寻觅活动,而潮湿阴冷的天气抑制其活动。适宜的天气条件,有利于长角血蜱寻觅活动,且蜱采样数量高峰期为4—5月,两者在春季的耦合增加了人与动物被叮咬和感染蜱传疾病的风险和概率,使得春季成为国内北方地区蜱传疾病多发季节,此时进山活动存在一定风险。尤其在保有大量野生动物和畜牧活动的地区,更应加强监管,降低动物与蜱接触机率,从而防范蜱传疾病发生。