大断面双连拱隧道施工变形控制技术研究

2020-07-28李登科

李登科

(中铁二十四局集团有限公司轨道交通分公司 上海 200071)

1 引言

随着中国城市化进程步伐的加快,城市轨道交通建设成为了各级政府所关心的重要民生问题,也成为了普通群众迫在眉睫解决出行问题的重要方式。在城市轨道建设的过程中,浅埋暗挖法由于其在施工方法上灵活,占用施工空间少,以及对现有交通影响小等特点在众多施工方法中脱颖而出。其在施工和设计过程中有十八字方针:管超前、严注浆、短开挖、墙支护、快封闭、勤测量[1]。其中,监控量测是我们施工过程中保证施工安全的一种方法。在现代信息化施工过程中,监测结果可以作为已知的数据去进行分析和预测,既可以了解现有施工进程的安全性,也可以去研究预测未来施工过程可能造成的影响,对于我们去预判结果有很大的借鉴意义。

大断面双连拱隧道在地铁隧道施工中较为罕见,其施工变形分析以及预测的研究也比较少。本文以西安地铁六号线科技八路站~科技六路站区间双连拱隧道为例,采用现场监测以及数值模拟的方法,对隧道开挖过程中引起的变形进行分析,对类似工程有一定的参考意义[2-3]。

2 工程概况

2.1 概况

科技八路站~科技六路站区间工程,南起科技八路,沿唐延路北主干道方向敷设,沿途经过科技八路、科技七路、西安唐长安城遗址公园、穿过规划中地块后接入科技六路站。起点里程YCK24+515.500、终点里程YCK25+388.601,左线长882.480 m,右线长873.101 m。其中科技八路站~盾构井(YCK24+515.500~YCK24+691.272)段采用浅埋暗挖法施工,长度约为175.772双延米;盾构井~科技六路站(YCK24+708.222~YCK25+388.601)段采用盾构法施工,长度约为680.379双延米。暗挖段平面图见图1。

图1 矿山法区间平面图

2.2 工程地质及水文地质情况

拟建场地主要地貌单元为皂河冲洪积二级阶地,地层为(1-1)杂填土、(2-1)黄土状土、(2-5)中砂、(3-1)新黄土、(3-2)古土壤(拱顶土层)、(3-3)粉质黏土、(3-4)粉土、(3-6-2)中砂、(4-3)粉质黏土、(4-6)中砂。本工程暗挖隧道开挖面土层自下而上主要为:古土壤及粉质黏土,部分含粉土及中砂夹层。

据地质资料,该场地所揭露的地下水主要赋存于新黄土、砂类土及粉质黏土中,属孔隙性潜水。该隧道位于地下水位以上。

2.3 区间结构及施工方法

2.3.1 区间结构

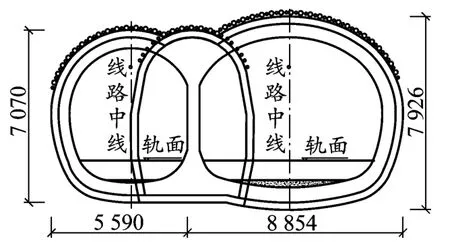

区间结构采用双连拱结构,复合式衬砌,不同断面尺寸中最大结构形式为B3断面,其最大宽度为14.44 m、最大高度为7.93 m、标准段结构尺寸如图2所示。

图2 双连拱隧道结构尺寸(单位:mm)

2.3.2 区间施工工法

区间隧道为双连拱隧道,采用中导洞-台阶法施工。先从盾构井向科技八路站进行中导洞施工,施作中导洞开挖、支护;中导洞开挖100 m后,由盾构井向科技八路站进行二衬中隔墙施工;中隔墙施工24 m后,两侧左右导洞错开5~10 m分别进行开挖施工;两侧导洞开挖65 m后施作隧道二衬、封闭拱圈。

中导洞、左右导洞均采用上下台阶留取核心土的开挖方法。核心土长度为3~5 m,宽度为隧道相应开挖洞室宽度的1/3~1/2[4-5]。

3 隧道开挖数值分析

3.1 模型参数与尺寸

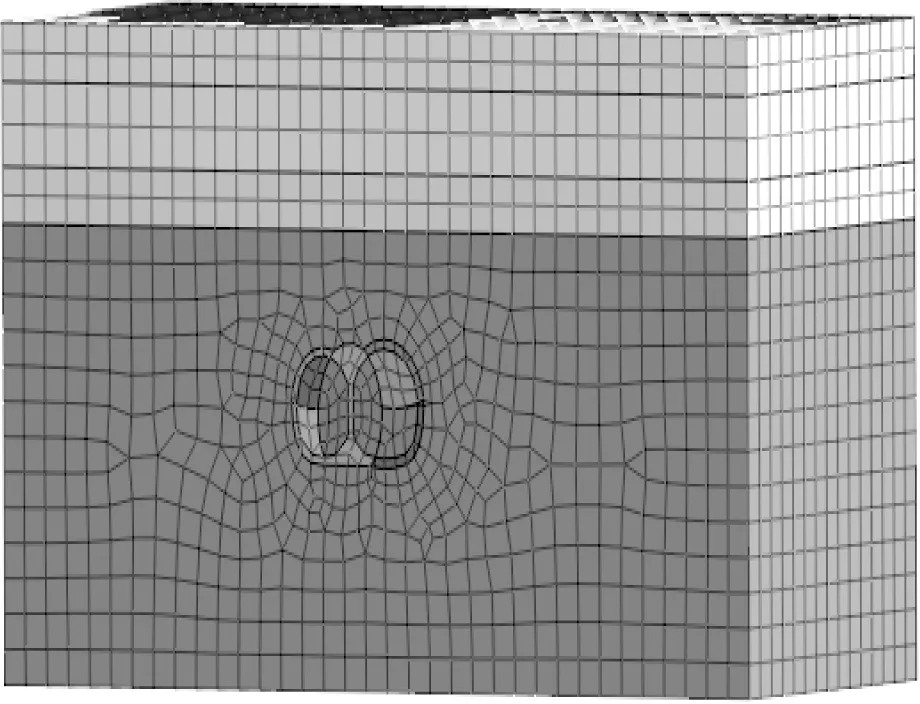

本次模型以B3断面构件尺寸建模,该断面地质情况由上至下分别为:杂填土层厚约2.8 m,黄土层厚约2.4 m,古土壤土层厚约5.8 m,粉质黏土层厚约25 m。

计算范围:水平方向取70 m,上部取至地表,沿隧道纵向取30 m。计算主要考虑重力场,水平应力由重力自行生成。模型侧面和底面为位移边界,侧面限制水平位移,底面限制垂直位移,上边界是地表,为自由面[6]。该模型是3D平行平面模型,Z平面倾角0;其中单元数246 491,节点数17 472。模型图见图3。

图3 B3断面模型

数值计算需采用的土层参数取值见表1。

表1 数值计算参数选取

3.2 隧道中心地表沉降分析

3.2.1 开挖过程中各阶段分析

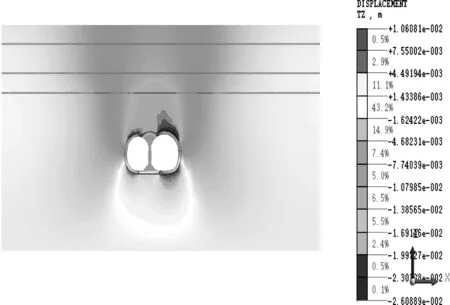

通过运用数值分析软件,可以将施工的整个过程进行等效的模拟分析,我们可以看到在模拟过程中隧道在中洞二衬施作完成后的沉降值为20 mm(见图4),在施工完成后的沉降值为26 mm(见图5)。为了研究每一步施工在总沉降的比值以及引起地表沉降最大的施工步骤,选取模型Y=15 m的横向截面,以及地表中心31 397节点,计算每一施工步序在总沉降值中的比重,以及各施工步的百分比[7],见表2。

图4 中洞二衬施作后地表沉降量分析

图5 隧道施工完成后地表沉降量分析

表2 施工分阶段控制计算值

通过表2可以发现:中洞开挖的沉降为沉降的主要部分,占最终沉降的39%,中洞二衬施作完后的沉降占最终沉降的58.2%;各施工步序开挖产生的地表沉降分别占最终沉降的百分比有很大差别,其中左洞上台阶开挖占总沉降的6%左右,而右洞下台阶开挖占总沉降的11.25%。下台阶开挖占总沉降的百分比较小。左洞与右洞相比较而言,右洞开挖和支护在总沉降中所占的百分数要大于左洞,这可能和左洞尺寸较小有关[8-9]。

3.2.2 开挖过程中隧道横向地表沉降变化

由于隧道处于道路正下方,我们不仅要研究地表中心的沉降,也要研究隧道开挖对于临近地表的影响范围,我们选取模型Y=15 m的截面分析隧道开挖的横向沉降规律。

根据实测数据分析得知:

(1)左导洞上部土体开挖引起开挖面顶部土体下沉和底部土体隆起,对拱腰部分土体影响不大;此阶段地表沉降较小,最大值为0.68 mm。

(2)左导洞下部土体开挖对围岩的Y方向位移和地表沉降均无较大影响。

(3)右导洞上部土体开挖后,对应部分的拱顶产生下沉,底部土体产生隆起,但对隧道的安全稳定性影响不大;此阶段地表沉降在每个特征点都有所增加,最大增值为1.16 mm。

(4)右导洞下部土体的开挖扩大了隧道拱部以上围岩的沉降区域,扰动区范围内的Y方向位移变化不大;此阶段地表沉降增幅较小。

(5)中导洞土体开挖后,隧道拱部完全失去土体支撑,围岩Y方向位移向拱部集中,形成拱部沉降帽,导洞下部土体上表面完全失去Y方向约束,产生了较大的隆起;此阶段地表沉降增幅明显,位于隧道中心线上,中导洞土体开挖后,形成一个规则、封闭的开挖面,围岩Y方向位移沿隧道中心线呈对称分布。

(6)拱顶最终沉降值为26 mm,地表沉降槽最终曲线形成,符合Peck沉降规律,最大沉降值为10.55 mm,位于隧道中心线上。

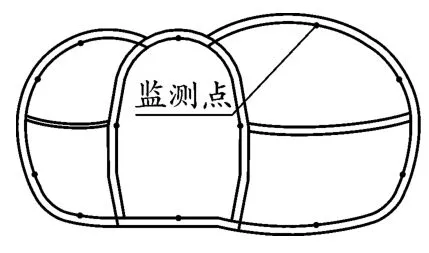

4 监控测量特征点布置

在施工过程中,为了可以实时观测施工所带来的一系列变形,会选取关键截面布点,从而来检测拱顶沉降、地表沉降以及收敛等数据[10]。本区间隧道在保证安全的同时也为了之后的研究,监测点布置见图6、图7。

图6 双连拱隧道监测点布置

图7 区间地表监测点(局部)

5 支护结构及地表沉降监测数据分析

5.1 支护结构变形分析

区间隧道采用浅埋暗挖法施工的每一步骤均会有所监测,拱顶沉降与净空收敛的最大值均列在了表3中,从表中的数据可以看出,其变形值远远小于预警值和报警值。

表3 净空收敛、拱顶沉降统计值

5.2 地表沉降分析

通过分析现场监测数据,我们可知地表沉降最大的位置布点(见表4)基本位于暗挖区间中心线上,与数值模拟结果一致。将模拟结果的沉降槽与实测数据的沉降槽对比(见图8),我们可以看到:模拟结果与实际监测结果有着一定的误差,但误差在允许范围之内,而且二者的变化趋势基本一致[11]。从地表沉降随时间的变化曲线中可以看出在中洞土体开挖时地表沉降增幅明显,但整体变化较为稳定且在合理的范围之内。

表4 地表沉降统计值

图8 沉降槽数据对比曲线

6 施工地表沉降预测

6.1 变形分配预测原理

为了做到信息化监控整个施工步骤以及合理地判断施工目前所处状态的安全性,可以将模拟结果中各阶段施工步骤在总沉降中所占的比值和现场施工的监测数据进行结合,去合理地推断未来每一步的施工沉降以及最后总的沉降值,这样既可以对现有施工进行一个反馈,也可以对未来施工进行一个判断。其核心是:即使模拟结果和实际监测数据存在着数量上的对等,但是在各个开挖步序所引起的沉降在总沉降中的比值是相对稳定的,可以将数值模拟中的一些比值与实际监测数据相结合,去预测未来每一步所发生的沉降和总的沉降值[12]。

6.2 地表沉降预测

根据数值模拟中的31 397节点以及实测数据中与其相对应的DBCZDK24+680-1节点的实测结果进行沉降分配,对各施工步序中的沉降结果进行相对的预测,达到提前报警的效果,其预测的预警值如表5所示。

根据表5,可以将总的沉降预警值分配到每一步施工过程中,更便于合理地控制每一步施工过程,也可以在每一步施工完成时,对现有施工做一个合理的评判。如若在某一步达到警戒值,可以对后来施工过程进行调整,以免整体的施工超出警戒值。根据现有完成施工监测数据,也可以对未来每一步的沉降和总的沉降进行一个合理预测,这样既可以根据现场数据评估施工方案的合理性,也对之后的现场监测数据有一个恰当地判断,从而对整体工程的施工有一个较为全面地把控,做到信息的及时处理以及信息的及时反馈。

表5 施工分阶段控制预测预警值

7 结束语

本文通过对西安地铁六号线科技八路站~科技六路站区间矿山法隧道开挖过程进行数值模拟分析以及现场监测数据分析,得出以下结论:

(1)在双连拱隧道浅埋暗挖法施工过程中,中导洞土体开挖和支护所引起的地表沉降在总沉降中所占的比值较大,约为58%,左右导洞开挖所引起的地表沉降相较于中导洞来说较小,约为42%。

(2)各开挖关键步序的沉降槽的变化基本一致,隧道开挖的横向影响范围基本在25 m之内,20 m之外的地表沉降基本在2 mm之内。

(3)中洞开挖引起的沉降大于左洞开挖引起的沉降、大于右洞开挖引起的沉降,先行开挖隧道引起的变形较大,要考虑危险源的位置,合理优化开挖步序。

(4)根据现有监测数据和模拟结果,对未来沉降的预测均在预警值之内,满足施工要求。