三重叠小净距暗挖隧道施工顺序研究

2020-07-27王先义张金华

王先义, 张金华

(重庆交通大学土木工程学院,重庆 400074)

近年来,随着城市地下空间的不断开发,城市地下可利用空间越来越少,多洞重叠隧道相继出现[1-6]. 例如重庆轨道交通4号线重庆北站北广场站—头塘站(北站)与9号线以上下叠落的方式进入头塘站,形成四孔小间距重叠关系;深圳地铁5 号线在太怡区间与7号线重叠,形成三孔小间距重叠关系[7].

多孔小间距重叠隧道在施工过程中,会对围岩产生多次扰动,造成围岩应力的多次重分布,引起较大的地表沉降,使得设计与施工困难,严重时造成安全事故[8-11]. 而施工顺序的选择与优化则是影响隧道施工安全与进度的关键因素之一[12-13]. 王猛等[14]依托重庆轨道交通4号线与9号线在重庆北站北广场—头塘站区间的四孔小间距重叠隧道开展研究,发现采用“先下后上”的施工顺序较为有利;刘建国等[15]通过对深圳地铁7号线长距离小净距重叠隧道工程的研究,也表明“先下后上”的施工顺序对地层的扰动更弱,地表沉降更小. 但陈玉龙[16]依托重庆轨道六号线一期(上新街—礼嘉段)光电园车站及钻爆法区间、出入段线、试车线隧道工程重叠隧道段进行研究得出,采用“先上后下”对于上下隧道间施工扰动影响小于“先下后上”. 马海良[17]从理论上验证了“先上后下”的技术可行性,并总结出综合各种力学行为的表现,“先上后下”的施工顺序相对更好.

由此可见,该问题目前尚未有统一的定论,且前人的研究多是在盾构法领域,多洞重叠甚至是洞室群多出现在野外的水工隧道中. 在城市复杂环境条件下,对三洞重叠小净距暗挖隧道施工顺序的研究案例极少[18-21].

本文以正在修建的轨道10号线区间隧道、人民路支线公路隧道和轨道2号线出入通道工程形成的三孔上下重叠小净距暗挖隧道为研究对象,设定4种不同的施工顺序,通过MIDAS有限元数值模拟,对在不同施工顺序下所产生的地表沉降、隧道拱顶沉降,隧道衬砌应力情况进行对比,并在此基础上分析了施工顺序的影响规律,确定了较优的隧道施工顺序,较好地指导了施工作业. 本研究所得结论可为今后类似隧道工程提供参考.

1 工程概况

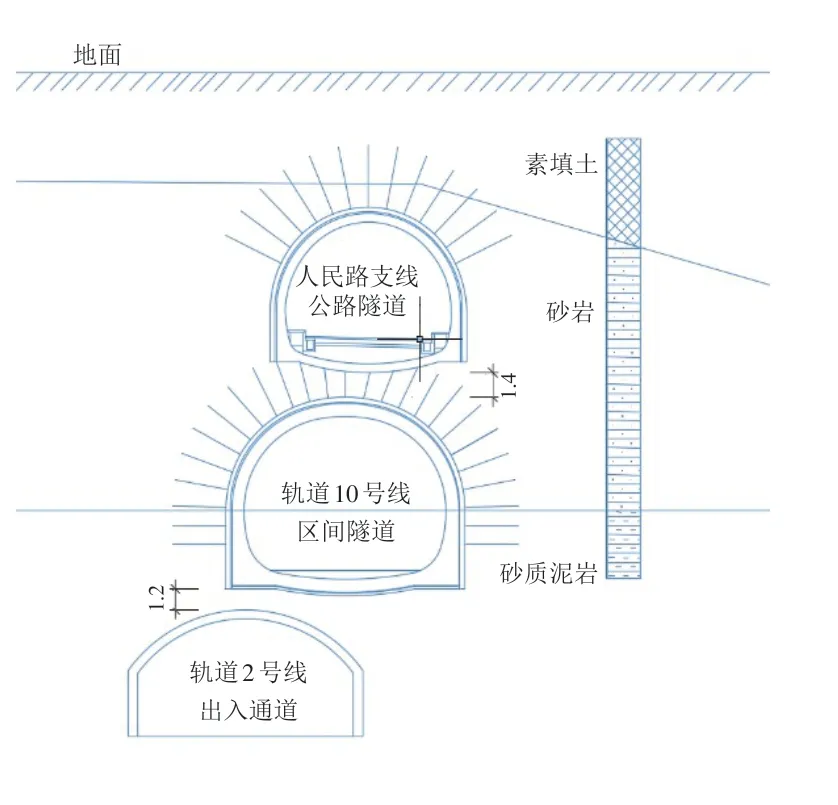

重庆轨道10号线区间隧道、人民路支线公路隧道、轨道2号线出入通道隧道所形成的重叠段见图1、图2所示. 轨道10号线区间隧道与上部人民路支线公路隧道最小的竖向距离为1.4 m,与下部轨道2号线出入通道的最小竖向距离为1.2 m. 轨道10号线区间隧道,全长108.573 m,开挖高度10.946 m,开挖跨度13.280 m,开挖面积约125.243 5 m2,采用马蹄形断面,复合式衬砌结构,周围围岩主要以中风化砂岩为主,为砂泥岩分界部位,围岩等级为Ⅳ~Ⅴ级;人民路支线公路隧道,全长685 m,开挖高度9.105 3 m,开挖跨度10.88 m,开挖面积约82.379 2 m2,采用马蹄形断面,复合式衬砌结构,围岩以中风化砂岩为主,围岩等级为Ⅴ级;轨道2号线出入通道隧道,全长145 m,开挖高度6.37 m,开挖跨度11 m,开挖面积约47.895 3 m2,为直墙式隧道,围岩以砂质泥岩为主,围岩等级为Ⅳ.

图1 隧道平面位置关系图Fig.1 Plane positional relationship of tunnels

图2 最小净距处隧道横断面图Fig.2 Cross section of tunnel at minimum clear distance

该重叠段隧道群地处重庆市政治、经济和历史文化中心地带,位于渝中区中山四路与人民路之间,两侧建筑物较多,少数建筑物以素填土为持力层,且与国家级重点保护文物周公馆的水平距离仅为0~6 m,由于周边环境十分复杂,对该重叠段隧道群施工引起的地表沉降等围岩变形要求十分严格.

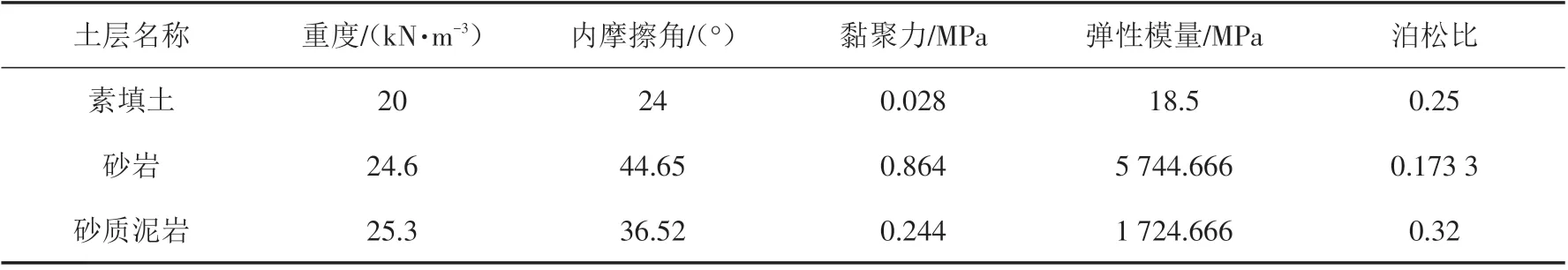

根据地质勘查报告分析研究,该区段属侵蚀剥蚀丘陵地貌,上部土以人工填土和粉质黏土为主,一般厚度为0.6~4.4 m,下部基岩为砂岩、砂质泥岩,土体和围岩的参数如表1所示. 地下水类型为第四系孔隙水和基岩裂隙水,除了地势较低的位置有少量地表水汇集外,隧道段场区内地下水含量甚微. 该区段主要沿现有道路展布或穿越现有小区、民房,地形地貌经人工改造,多为市政道路和建筑物,除洞口地形较陡外,洞身地形较平缓.

本文研究的三洞室小净距重叠隧道采用暗挖法施工,隧道间的最小净距只有1.2 m,隧道间的中间夹层比较薄,在开挖过程中易受多次扰动,对围岩的稳定性产生不利影响,存在安全隐患. 其次最上端的人民路支线公路隧道离地面的距离也很小,其侧面的周公馆又是国家级重点文物保护单位,故对地表沉降的要求极其严格. 而施工顺序是影响两者的主要因素之一,因此选择怎样的施工顺序是该工程首先需要考虑的问题.

表1 土体和围岩参数Tab.1 Parameters of soil mass and rock mass

2 有限元模型及研究方案

2.1 基本假定

本文的数值模拟计算分析采用MADIS/GTS软件来实现. 在本次的数值模拟中做了以下假设:①假定同一岩层为均质的各向同性连续体;②假定地表面为水平面;③不考虑地表建筑物荷载和地下水的影响;④施工阶段相比运营使用阶段而言时间较短,因此不考虑土体蠕变效应.

2.2 本构关系

德鲁克-普拉格屈服准则(D-P 准则)与莫尔-库伦屈服准则(M-C 准则)相比,突破了M-C 屈服准则的局限性,考虑了中间主应力的作用使计算结果更符合实际;且用圆锥形屈服面代替了M-C 的六棱锥形屈服面,从而可以得到角点处的数值解使模型的收敛性更好. 故在本次有限元模拟计算中,围岩和土体采用D-P 准则进行模拟,隧道的初期支护、二次衬砌和锚杆采用线弹性本构关系模型.

2.3 有限元模型与参数

本模型为了尽量消除边界影响,根据规范规定,模型左右部及下部边界离隧道中心的距离均大于3倍洞径,上部取至地表. 模型尺寸为总长115 m,总宽60 m,总高70 m,计算模型共计生成62 416个节点和122 359个单元,如图3所示.

图3 有限元计算模型Fig.3 Finite element calculation model

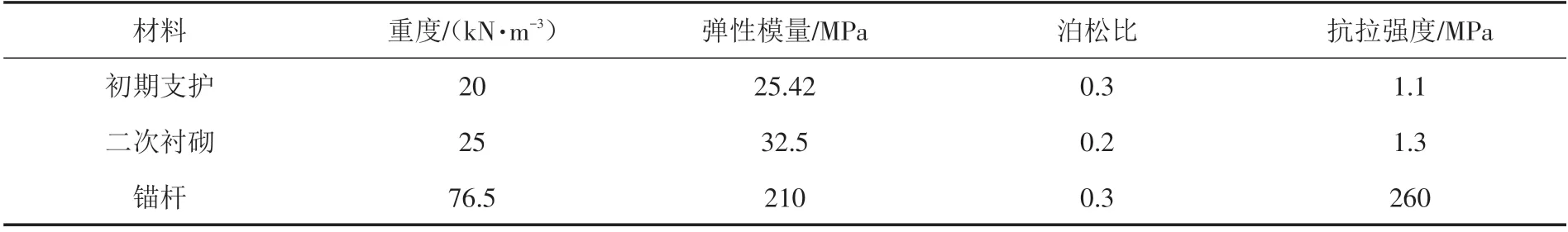

其中,围岩采用实体单元,锚杆采用植入式桁架单元,初支采用板单元,二衬通过修改单元属性赋予初支以二衬的材料属性并在相应阶段激活该边界条件来实现. 在模型四周设置水平约束,底部设置水平约束和竖向约束,顶面为自由面. 模型中土体和围岩的参数根据地质勘察资料,按表1 选取;隧道初期支护、二次衬砌与锚杆的参数如表2 所示,其中钢拱架的支护作用,通过等效法,按照公式将弹性模量折算给喷射混凝土.

式中:E为折算后等效混凝土初衬结构的弹性模量;E0为原混凝土的弹性模量;Sg为钢拱架的截面积;Sc为混凝土截面积;Eg为钢材的弹性模量.

计算模型中,轨道2号线出入通道断面尺寸小,采用全断面开挖;轨道10号线区间隧道和人民路支线公路隧道,采用上下台阶法开挖.

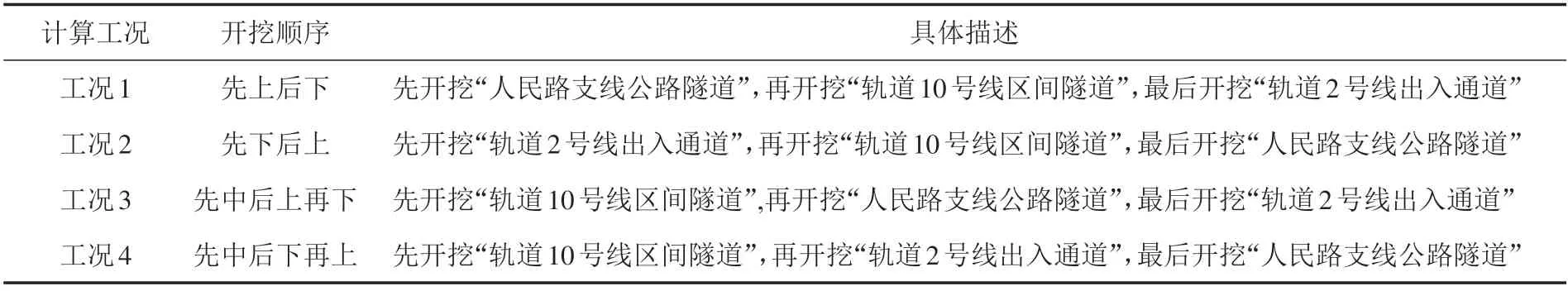

2.4 研究方案

根据施工顺序的不同,设置如下4种工况,见表3.

表2 支护材料参数Tab.2 Parameters of support material

表3 计算工况Tab.3 Calculation cases

3 结果分析与讨论

3.1 地表沉降分析

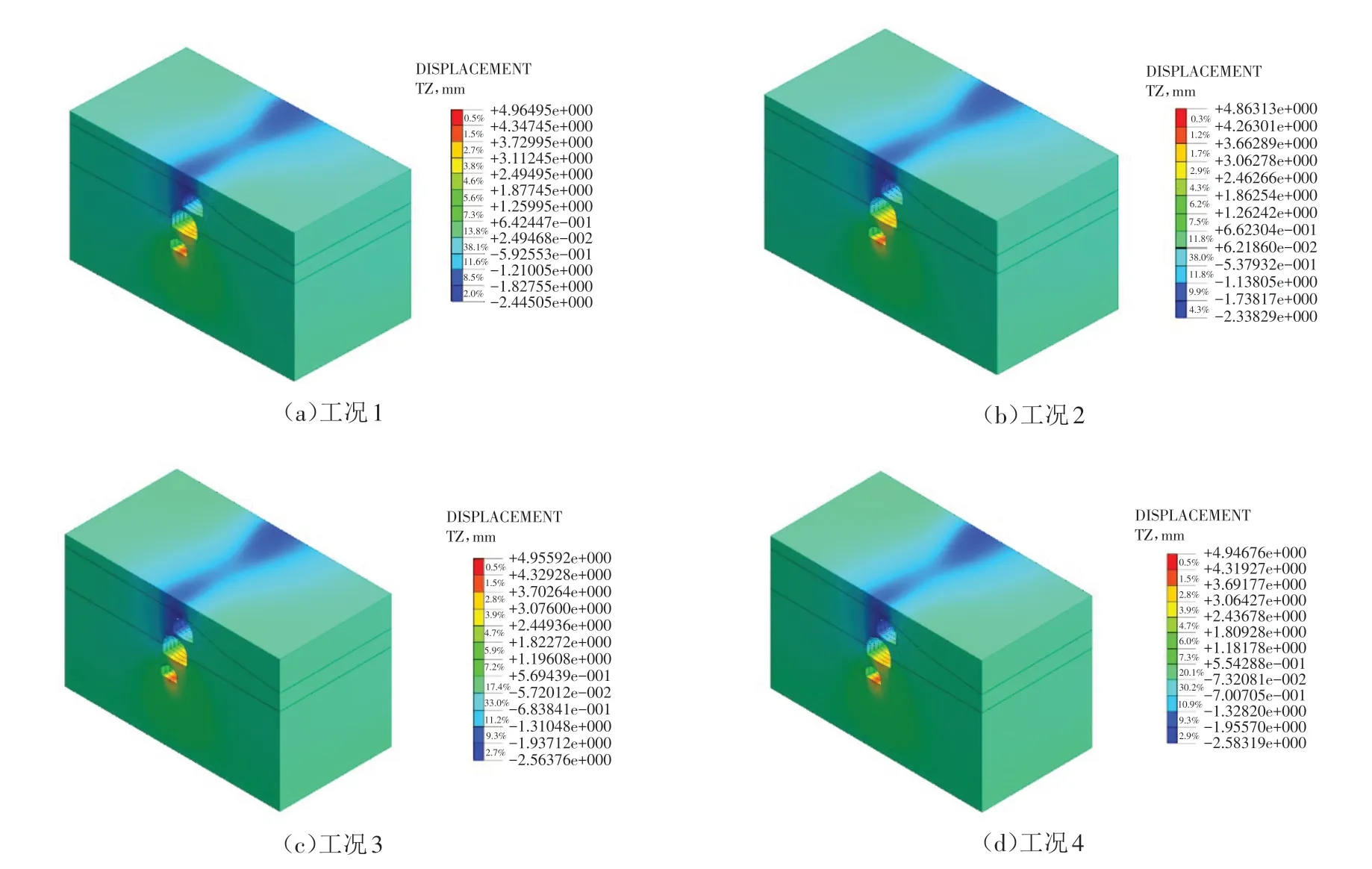

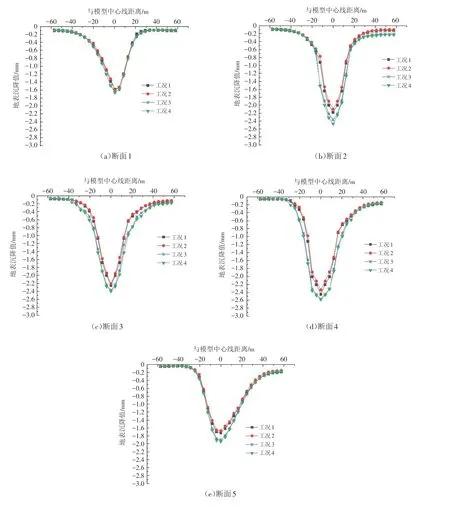

在4种不同施工顺序下,开挖并施做完成初支和二衬的隧道及土体的变形云图如图4所示. 在有限元模型上沿隧道纵向以15 m为间距,依次选取5个断面(断面1、断面2、断面3、断面4、断面5),在这5个断面的地表处,等间距选择29个点,提取地表沉降数据,绘制沉降曲线. 并将在4种不同开挖顺序下这5个断面相应的地表沉降情况进行对比,如图4所示.

图4 施工完成后隧道及土体变形云图Fig.4 Cloud map of tunnel and soil deformation after construction

从图4和图5中均可以看出,无论采取何种施工顺序,在同一断面处,地表沉降曲线沿模型中心线总体呈现“中间大、两边小”的形态,且沿隧道纵向上看,沉降槽形状与叠落隧道的平面投影形状一样. 这主要是由于模型中心线附近重叠隧道相互影响,施工过程中对周围岩体造成多次扰动,导致中心线附近地表沉降大于模型两侧.

从图5可以看出,工况1和工况2的地表沉降值和沉降槽宽度都要比工况3和工况4要小;其中工况2的地表沉降值和沉降槽宽度最小;工况3和工况4的地表沉降值和沉降槽宽度差异不大. 由此可知从控制地表沉降和沉降槽宽度的角度看,对于三洞重叠的隧道而言“先下后上”施工顺序最优. 且在此工程条件下,若中间隧道为既有隧道或因某种原因需先施工中间隧道的情况下,采用上穿或者下穿均可,二者在控制地表沉降方面几乎没有差异.

图5 不同工况下地表沉降曲线Fig.5 Surface settlement curves under different working conditions

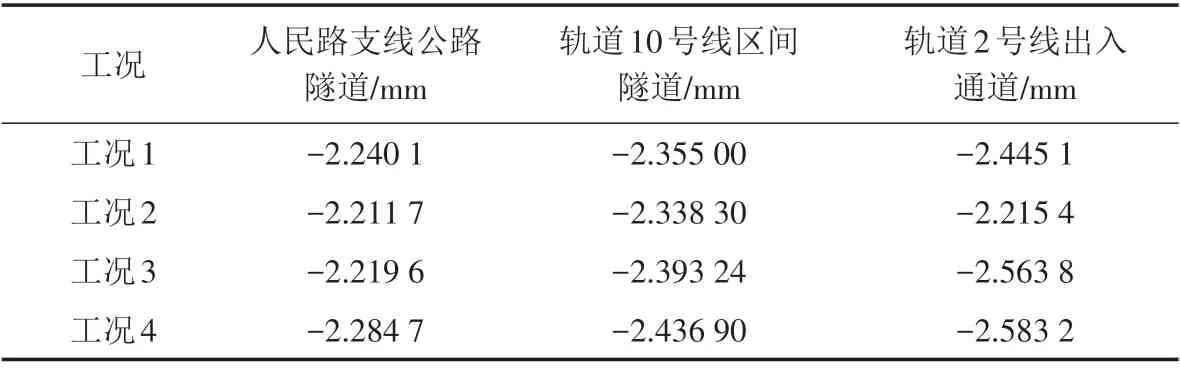

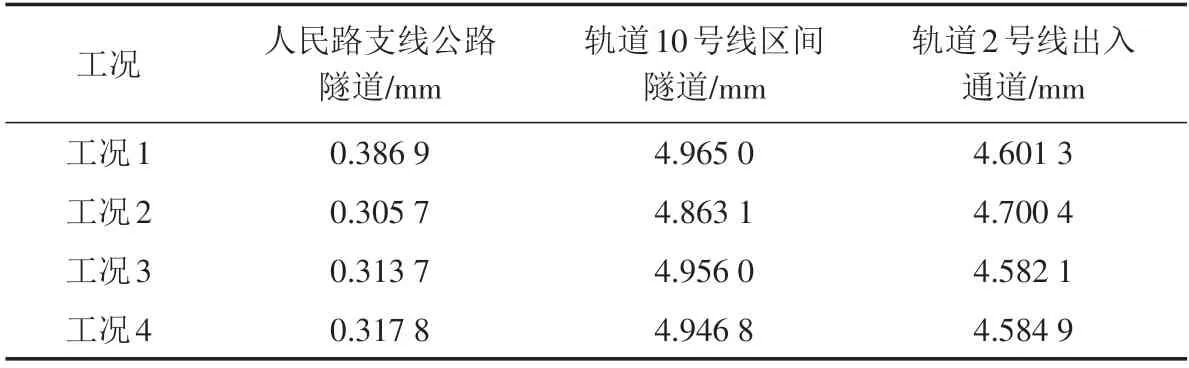

3.2 隧道拱顶沉降和拱底隆起分析

根据图4 的变形云图,得出4 种不同工况下各隧道的拱顶沉降和拱底隆起最大值见表4、表5 所示. 从表4 中可以看出,工况2 的拱顶沉降最大值比工况1、工况3 和工况4 小,故从控制隧道拱顶沉降的角度来看,采用“先下后上”的施工顺序更为有利.

从表4 和表5 中可以看出,轨道10 号线区间隧道和轨道2 号线出入通道的拱底隆起值要远大于其拱顶沉降值,这是由于隧道开挖卸荷所导致的,但该重叠段隧道间的夹岩厚度较小,为避免夹岩卸荷变形产生失稳破坏,应注意对该段夹岩采取注浆加固措施.

表4 施工完成后隧道拱顶沉降最大值Tab.4 Maximum settlements of tunnel vault after completion of construction

表5 施工完成后隧道拱底隆起最大值Tab.5 Maximum upheavals of tunnel vault after completion of construction

3.3 隧道衬砌应力分析

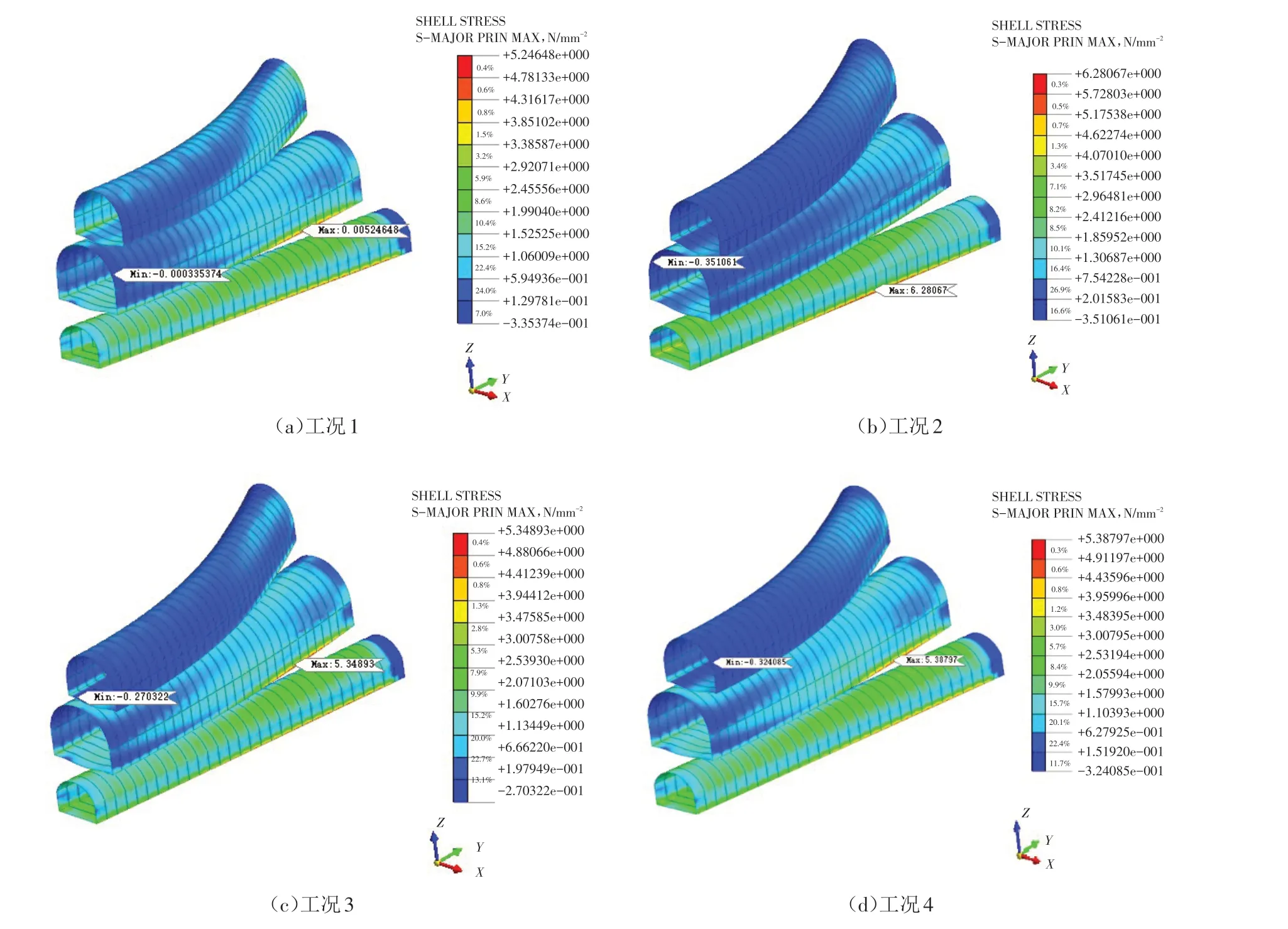

在4种不同工况下,隧道施工完成后二次衬砌的最大主应力云图如图6所示.

图6 衬砌最大主应力云图Fig.6 First main stress cloud image of the linings

从图6中可以看出,对于工况2,轨道2 号线出入通道拱底承受着极大的拉应力,其受力情况是最不利的. 这是因为在工况2的情况下,轨道2号线出入通道拱底不仅因为自身开挖卸荷而隆起,上部隧道的不断开挖,致使先挖隧道竖向荷载不断减小,也会使隧道产生上浮,使隧道拱底承受较大的拉应力. 因此在实际施工中,轨道2号线出入通道的支护强度应适当加大. 相比之下,工况1的受力更为有利;工况3和工况4相比,工况3的受力又更为有利. 另由于三重叠隧道位置关系的不断变化,随着后施工隧道的向前开挖,先施工隧道的环向应力发生偏转,三洞中线的重合度越高,隧道的受力就越对称,反之产生很大的偏压,使结构产生偏转变位,因此在设计时应着重注意偏压较大部位.

3.4 工程实测数据分析

由于本重叠段隧道群地处城市中心地带,周边环境十分复杂,要求对施工所引起的地表沉降等控制在较小的范围内. 为此,采用“工况2”的施工方案,即采用了“先下后上”的施工顺序. 在施工过程中,对地表沉降及隧道拱顶沉降进行实时监测,实际施工过程中轨道2号线出入通道监测点位布置,如图7所示;地表沉降监测采用如图8所示的YL-DSS分布式采集基站,进行沉降数据收集.

图7 轨道2号线出入通道监测点位布置图Fig.7 Layout of track line 2 access monitoring point

图8 YL-DSS分布式采集基站Fig.8 YL-DSS distributed acquisition base station

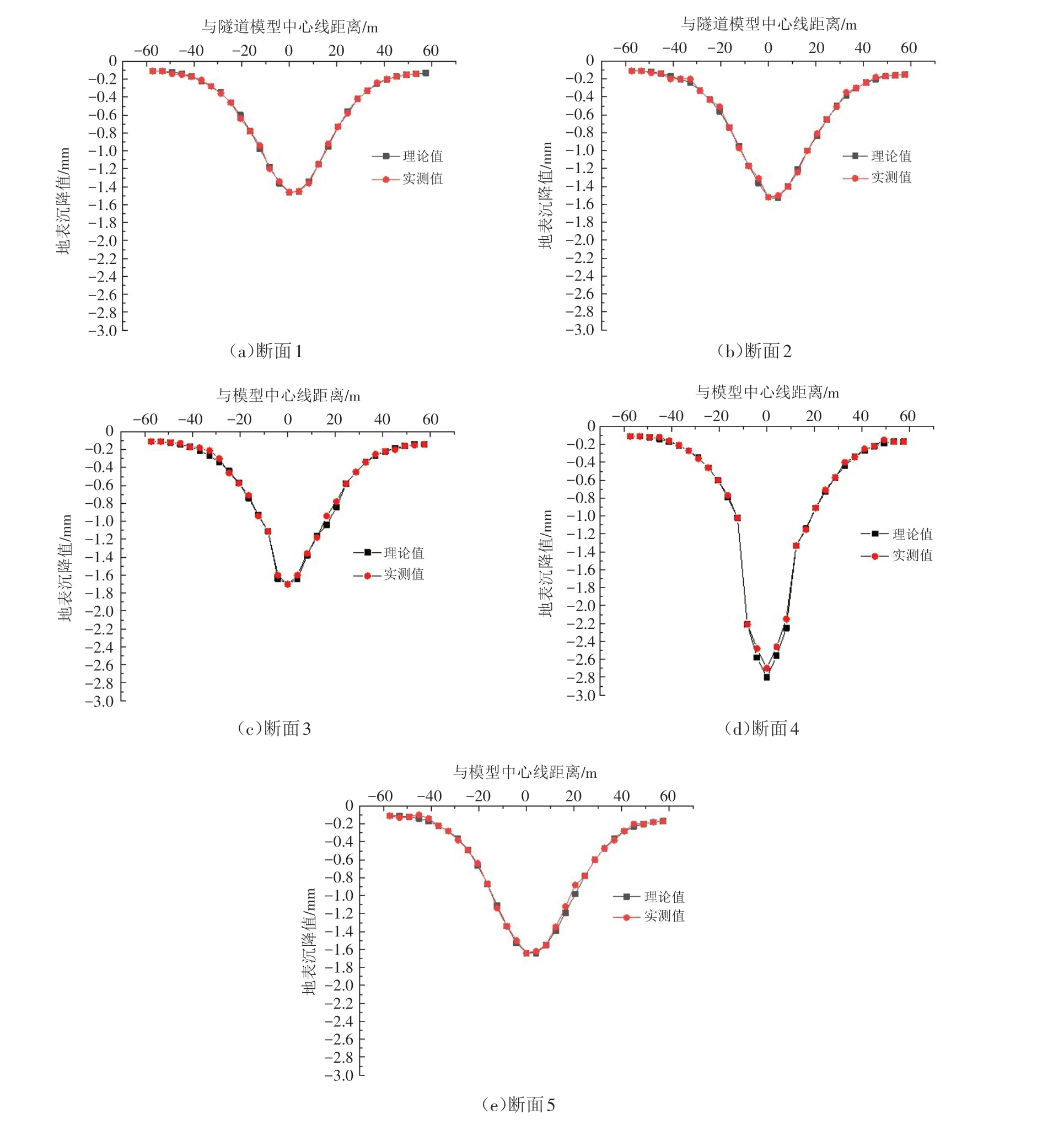

在轨道10号线区间隧道开挖完成后(现阶段还未开挖人民路支线公路隧道),测得断面1、断面2、断面3、断面4、断面5五个断面的地表沉降值及轨道2号线出入通道的拱顶沉降值,并与有限元模拟分析得到的理论值进行对比,地表沉降值对比见图9,隧道拱顶沉降值对比见表6.

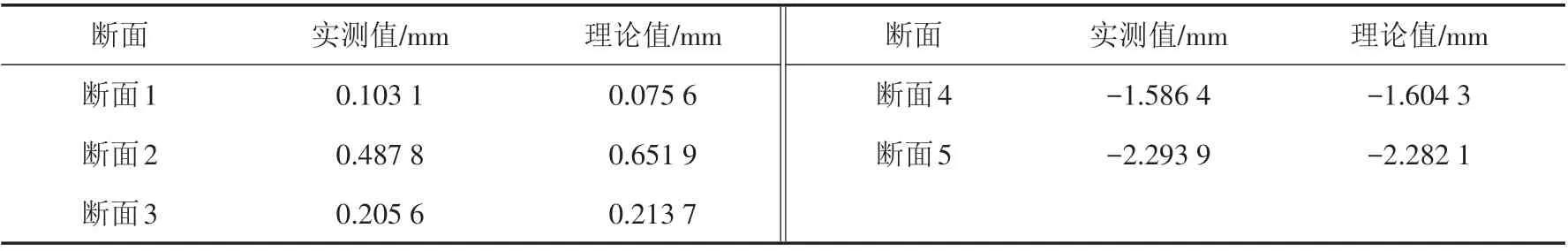

表6 轨道10号线区间隧道开挖完成后轨道2线号出入通道拱顶沉降Tab.6 The vault settlement of the access channel of track line 2 after the completion of tunnel excavation in the section of track line 10

从图9和表6中可以看出,该重叠隧道的地表沉降和拱顶沉降均较小,隧道上方地表沉降及拱顶沉降的实测值均没有超过10 mm,满足规范的要求.

对比有限元数值模拟结果可知,隧道上方地表沉降及拱顶沉降的理论值与实测值总体比较接近,变化规律比较接近.

4 结论

本文针对重庆市轨道10号线区间隧道、人民路支线公路隧道、轨道2号线出入通道所形成的三重叠小净距暗挖隧道工程为背景,通过有限元数值模拟分析,然后用实测数据对模型进行验证,得出以下结论:

图9 轨道10号线区间隧道开挖完成后隧道正上方地表沉降值Fig.9 The surface settlement values directly above the tunnel after the completion of the tunnel excavation on track line10

1)从控制地表沉降和隧道拱顶沉降的角度看,“先下后上”的施工顺序要优于“先上后下”、“先中后上再下”和“先中后下再上”的施工顺序. 从隧道衬砌应力的角度看,“先下后上”的施工方式隧道的受力是最不利的. 这是由于在“先下后上”的施工顺序下,后建隧道的开挖对先建隧道的不断卸荷使后建隧道上浮,致使先建隧道拱顶及地表沉降减小而拱底拉应力增大. 但对本工程而言,对地表沉降的控制是施工中控制的重点,故在实际施工中采用“先下后上”的施工方式.

2)不论在何种施工顺序下,轨道2号线出入通道都承受着极大的拉应力,因此轨道2号线出入通道的支护强度应适当加大.

3)实测值与有限元数值模拟的理论值对比分析表明,两者在数值及变化趋势上基本一致,并且在对比选择方案时,各方案中采用的参数都是一样的,可以忽略岩土参数对方案比选的影响,且该方法快速廉价,故而用数值模拟的方法进行方案比选有很高的可行性和优越性.