渥克·辛茨:1973年,他第一次来到中国

2020-07-23茹丝·艾茜红海丽特·韦思-辛茨

茹丝·艾茜红 海丽特·韦思-辛茨

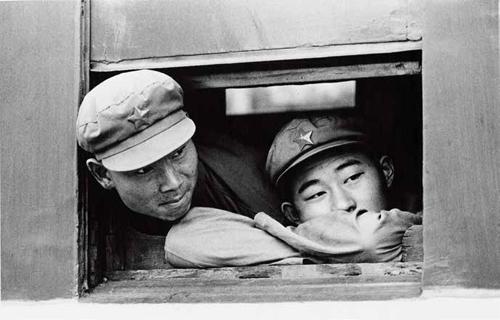

上海车站,1973年 ? Volker Hinz

渥克·辛茨(Volker Hinz)? Joe McNally

渥克·辛茨(VolkerHinz,1947~2019)是德國知名摄影师,2019年10月去世,生前留下了浩瀚的影像作品。他的妻子、艺术历史学家海丽特·韦思-辛茨(HenrietteVaeth-Hinz),对于丈夫大部分存放在巨大而又井井有条的档案馆中的图片都很熟悉。但是有一个小盒子海丽特却并不熟悉——这个盒子上标记着“中国1973”,盒内是一些24×30厘米的照片。

72岁的辛茨见识过这个世界的大风大浪。独特的眼光让他的作品拥有别样的风采。辛茨热爱观察人也爱摄影,他用一生记录下了令人印象深刻的面孔、个性独特的人。他的拍摄对象涉及各行各业,包括著名的摄影师、政客、商人、诗人、思想家、艺术家和时装设计师。凡是他尊重的人以及他想学习的人都会吸引他拿出相机。在他去世前不久,他出版了一部名为《热爱摄影》的书,书中包含了他一生中最重要的创作。

去中国,德国男孩的渴望

事情是这样开始的:渥克·辛茨出生于1947年的一个寒冬,他的家坐落于易北河畔的汉堡。他的父亲是一名金匠,母亲做文书工作。辛茨服役期间偶然见到了一个背着相机的人,他立马就爱上了相机,攒钱买了一台带测光功能的EdixaPrismaflexModel750相机。一有空闲时间,他就会从父母郊区的家中跑到汉堡车站的报刊亭,醉心于《太阳时报》《生活》《纽约时报》《斯坦因杂志》中提到的和摄影相关的内容,也喜欢仔细阅读《时尚》的年度特辑。“你一定要看看先驱们是怎么说的。”辛茨说道。

他学得很快,不久就在德国新闻通讯社斯文西蒙获得了第一份工作。某一天,电话铃响了,有人需要一名摄影师报道一次高级别德国企业家代表团对中国的访问。中国!辛茨当时只有26岁,在此之前足迹从未踏出过欧洲。对于当时的年轻摄影记者来说,有机会去中国绝对会是一次奇妙的探险经历。怀揣着一颗激动而又好奇的心,辛茨打包了他的三台尼康相机,一个美兹闪光灯(Metz)以及一堆黑白胶片。

这次访问, 德方代表的负责人贝托尔德· 贝茨(Berthold Beitz,1913~2013)是一名极具影响力的实业家。二战期间,贝茨就在石油产业身居高位,他通过签署虚假的工作许可证拯救了很多犹太人的生命。1942年,他将250名犹太人从运输车上解救到没有纳粹的兵营,方法就是声称他们为专业工人。

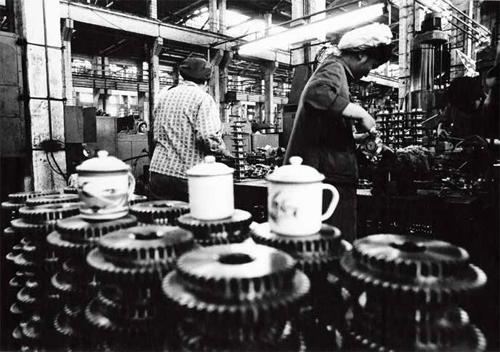

1973年 ? Volker Hinz

1973年,当时他已是蒂森·克虏伯集团公司的CEO,这次访问是应当时中国总理周恩来的邀约,与其他德国商业领袖共同前往中国。贝茨在晚年的自传中提到了这次中国之行。据贝茨回忆,这次访问不是为了某个具体项目或完成某个合约,更像是一个对不同于西方世界及世界贸易路线的国家的探险,当时还没有预兆显示这个国家会在未来几十年成为世界经济大国。过时的港口没有配备现代的集装箱船,德国代表团见到了机器旁“比例特别高的工人”。但是在每个地方他们都能感觉到这个世界人口最多的国家的巨大潜力。

在旅行过程中,辛茨对看到的一切都很着迷。当然了,他需要完成自己的任务,也就是拍下双方正式的会面以及晚宴,还有双方代表的握手画面。但是他挤出时间,在北京、上海、南京闲逛、还去了明十三陵和长城……这些景点与现在截然不同,当时极少有外国人逗留。

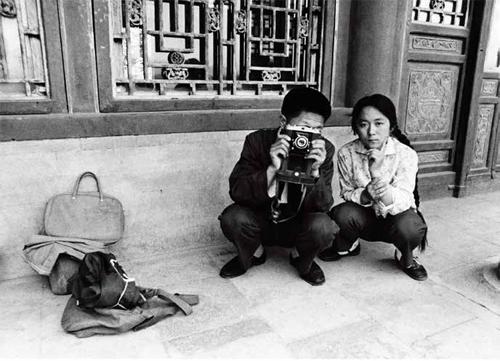

摄影者,1973年 ? Volker Hinz

亲历,历史性的会面

这次旅行最精彩的部分是在北京人民大会堂举办的宴会。让这些德国人惊叹的是,他们得知周恩来总理在德国和法国学习过。德国人很清楚地了解中国想要开放的意图,并且也明白中国很欢迎德国人的帮助。因此,周恩来总理很愉快地接受了贝茨在当时联邦德国为中国学生和技术人员提供训练的提议。

如果有人能正确地解读那些照片,就会发现中国官员和德国代表都很享受他们之间多种多样的活动。他们的状态很放松。其中一张照片是周恩来总理捧腹大笑,明显是听到了一个有意思的笑话。

那是一个漫长的夜晚,活动一直持续到午夜。代表们疲惫地离开,周恩来总理在出口向每个人告别。他邀请贝茨再多待片刻,想与他私下交谈一会儿。“首先他询问了柏林的情况,”贝茨回忆道,“突然他就说起了德语。他想知道在柏林康德大街高高耸立的老房子是否还在。我们发现我们俩曾经都在那住过。作为士兵,战后我在那里有一个房间,而他则是留学时在那住过。”直到那时,周恩来总理才提出了他真正的需求——他想知道贝茨作为国际奥委会的一员,是否能帮助中国成为奥林匹克大家庭的一员。对于贝茨来说,这是一个他个人支持这个国家开放进程的机会。在1979年,奥委会恢复了中国的合法席位。

在告别宴上,贝茨说:“初识时,我们还只是陌生人,离别时已是挚友。”回到德国后他是这样回忆的,“我们对中国的印象彻底改变了。有一句中国老话说得好:百闻不如一见。”

公园,1973年 ? Volker Hinz

學生,1973年 ? Volker Hinz

街头之旅,记录真实中国情景

辛茨在中国时只要有可能就会将镜头对准中国人,对准上百辆自行车,对准一群好奇地看着他的女学生,对准拥有巨大玩具枪的小男孩,对准公园里的舞者……他总是能不经意地捕捉到街上最自然的人:一个女人用碗洗头,路边的两个人在等待着顾客,一个戴着太阳镜的、高傲的摩托车司机。

辛茨写实而又诗意的照片精准地表现了当时上海和北京空气中弥漫的特殊气氛。他并没有展现过于乐观的看法,也没有采用不符现实的阴暗语调。拍摄街景时,他记录下了墙上无所不在的宣传画和海报,比如早晨在巨大的劳动英雄画像前的体操运动员和舞剑者,又或者是在马克思和恩格斯画像前忙碌执勤的警察。

很早的时候,辛茨就掌握了一项鲜有人掌握的艺术,那就是在规矩重重的场合下,按照既定规则拍出好照片,他还锻炼出在细枝末节处生动展示正在发生的事情的能力:比如细微的特征,一个透露真情的表情,一个生动的细节,一个真挚的眼神。他总是在寻找不经意的照片,那些很容易被忽略的照片。这些正是记录中国日常生活的好照片,可惜它们从未被刊印在报纸或杂志上,也没有出现在任何一个展览中。

骑摩托车的人,1973年 ? Volker Hinz

表演,1973年 ? Volker Hinz

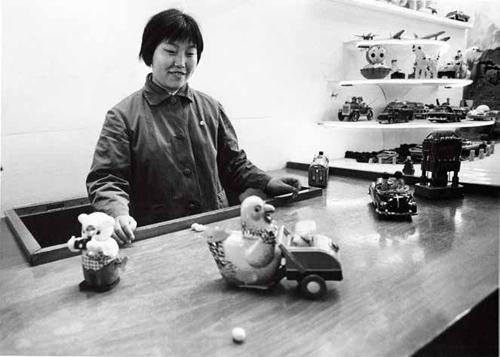

辛茨经常会感叹他镜头下的大部分人是多么的友善和开放,他们从来不会表现出气愤或敌意。照片中,被逗乐的女孩向他展示有趣的儿童玩具,其中有一个小熊娃娃背着相机和闪光灯。他非常喜欢这个娃娃,不由自主地就买下带回家。一般来说,如果一个人背着一台相机,那他也会引起辛茨的兴趣。他有一张照片是一对夫妻蹲在地板上,旁边堆放着外套和包,他们紧紧盯着摄影师,男人拿着一台相机,准备给摄影师拍照。

虽然,他后来还分别在1975年与德国总理赫尔穆特·施密特、1978年与法国时装设计师皮尔·卡丹一同拜访中国,但是1973年的这次出行对来他说,还是最特别的。

颐和园,北京,1973年 ? Volker Hinz

亲近,每个镜头下的人

“永远不要对你没强烈兴趣的事物按下快门。”这句是美国摄影师莉赛特·莫德尔的名言,也很适合辛茨。激励辛茨的不是影像的完整性,而是持续追求快乐的心愿。这让他拍的肖像非常鲜活,充满了互动、亲近感且焦点准确,既自信又柔软。即便是短暂的相遇,有时甚至只有短短的几分钟,他都能让镜头下的人们卸下僵硬的表情和过分的表演。辛茨甚至能把被放上神坛的人拍得非常接地气。不是因为他想向他们妥协,而是去理解他们,把他们变得平易近人,这也通常意味着打破那些关于他们的刻板印象。

1974年,辛茨被德国最有趣、最流行的stern杂志聘为助理摄影师,他一直干到2015年,是最初20位助理摄影师里最后一个离职的。在stern工作期间,他被安排在纽约的办公室工作,但相比坐办公室,他更喜欢奔波于美国各地,辗转于东西部之间。在旅途中他遇到了很多摄影师,他们的作品给予他灵感,激发他的好奇心,令他着迷。即便在出差途中,他也能拍到很多有价值的肖像,例如李·米勒、赫尔穆特·牛顿、安妮·莱柏维兹、罗伯特·梅普尔索普、杜恩·迈克斯等,这几乎是一个令人惊叹的名单。

在纽约工作期间,他还在1983年至1987年拍摄了曼哈顿哈德森街上的一个名为“领域”的著名夜店,并整理出版成一本书,这是对那个时代的一个独特记录。

玩具厂,1973年 ? Volker Hinz

货车,1973年 ? Volker Hinz

渥克·辛茨在拍摄中国代表团

在1986年回到欧洲之后,他花更多的时间游历巴黎、戛纳、阿尔勒、耶路撒冷、莫斯科、东京、都柏林、柏林以及法兰克福。

在摄影之路上,他的一生是怎样的?《爱上摄影》的序言中,他的朋友彼得马提亚·盖德提出了这个问题。答案就是:因为他想要这么做。辛茨工作非常努力,尽管这一切看起来很简单。几十年来,辛茨都是那个不需要睡觉的摄影师。有一些摄影师,他们还不是最差劲的摄影师,他们能够分清楚白天与黑夜、任务的开始与结束、个人生活与工作。辛茨也能这样做,但是他从来不喜欢这样。他是一个24小时日夜工作的摄影师,因为他在谱写自己的故事。实际上他已经与他的相机融为一体。尼康、徕卡、禄来、布拉特相机已经是他生命的一部分。