不同植物配置模式对景观水质保持的影响*

2020-07-21蒋梦冉刘小冬许铭宇韩瑞宏王佳嵩

蒋梦冉 刘小冬 许铭宇 韩瑞宏 王佳嵩 陈 平

(仲恺农业工程学院 园艺园林学院/广东省高校土地复垦植被景观恢复工程技术研究中心,广东 广州 510225)

随着我国生态文明建设的推进,水景营造更加注重生态功能的发挥。植物净水作为一种生态型净水方式受到关注。探讨不同植物配置对水质保持的生态效应,有助于提高水景营造的科学性和功能性。关于水生草本植物已有大量研究,它们对不同物质的去除效果表现出较大差异,如水芹Oenanthe javanica 能将可溶性磷和氨氮完全去除,4 d 内对去除率分别可达72.98%和86.3%[1];喜旱莲子草Alternanthera philoxeroides 根部对重金属离子有很强的富集能力,能耐受Cd2+和Zn2+含量分别为0.2和10 mg/L 的污水[2]。因此将具有不同优势的植物组合,可以达到更好的净水效应。孙映波等[3]将美人蕉Canna indica、风车草Cyperus alternifolius 等 10 种净水能力较强的植物组成6 种不同配置,测定静态条件下对TN、TP、NH4+-N、BOD5、CODCr的去除率,发现处理效果为最优的为美人蕉+ 再力花Thalia dealbata+ 香根草Vetiveria zizanioides+菖蒲Acorus calamus+风车草组合。一些木本植物同样具有良好的耐水性和净水作用,并且在景观层次性和持久性上具有较大优势,目前已有少量种类木本植物净水效应得到研究。胡焕斌等[4]研究发现,芦苇Phragmites communis 和池杉Taxodium ascendens 对氨氮和总氮的净化效率差异不大。靖元孝等[5]通过对比试验发现水翁对氮、磷具有较强的去除能力,但低于凤眼莲。垂柳Salix babylonica 具有较强的反硝化能力,对水中 N、P 的去除率可达 90% 以上,1 年的除氮量为10.8 g/m2[6]。 许铭宇[7]以水翁Cleistocalyx operculatus、秋枫Bischofia javanica、铁冬青Ilex rotunda 等11 种水生木本植物为研究对象,筛选出净水效果和适应性综合较好的有秋枫、串钱柳、风箱树。广东地区存在大量的湿地木本植物野生品种,隶属48 科105 属,高达156 种[8],仅有少量而得到开发应用,并且其应用主要限于潜流人工湿地[9-11],木本植物与草本植物组合的净水研究更是鲜见报道。因此,迫切需要加强湿地木本植物的开发利用、优化配置及净水效应研究。本研究以24 种水湿生木本植物为主体,构建了木本植物与草本植物组合的9 种复层植物配置模式,测定其对模拟景观水体水质的影响。比较分析不同植物配置模式处理间水质指标的差异性,筛选综合效果最佳的配置模式,为生态水景植物配置提供借鉴与参考。

1 材料与方法

1.1 材料

选择水石榕Elaeocarpus hainanensis、木芙蓉Hibiscus mutabilis、玉 蕊Barringtonia racemosa 等24 种景观效果良好的水湿生木本植物,以及千屈菜Lythrum salicaria、苦草Vallisneria natans 等12种具有较高观赏价值和良好净水功能,生长繁殖程度可控的水生草本植物。供试木本植物及其高度和冠幅见表1,草本植物及其高度见表2。

表1 供试木本植物及其高度、冠幅Table 1 Test woody plants and their heights and crowns

表2 供试草本植物及其高度Table 2 Testherbsandtheir heights

1.2 方法

1.2.1 试验设计 根据美学原理和生长习性将上述植物组成9 种以木本植物为主体的水景植物配置模式。将这9 种配置模式作为试验组,同时建立1 个没有植物的组作为空白对照(CK)。将每种配置、植物种在水箱中,水箱长度120 cm、宽度90 cm、高度34 cm,每个水箱中水和泥的量保持基本一致。水箱中的底泥根据植物特性调整出一定坡度,底泥平均厚度为20 cm,水深保持在0~10 cm,每隔3 d 补充一次水,使之达到原来的刻度线。试验用水为自来水,模拟人工景观水体,试验用土来自广东省清远市,每隔20 d 测1 次水质。每个试验组和对照组均设3 个重复。试验时间为2017 年9 月19 日至2017 年11 月18 日。试验在仲恺农业工程学院试验大棚进行,大棚通风透光。为保证试验条件一致,将对照组周围放置适量植物,使其上层有少量植物枯落物掉落。

各处理具体植物配置如下(“+”表示植物处于同一层次,“-”表示植物处于不同层次):

T1:水石榕+木芙蓉-方枝蒲桃-千屈菜-苦草-槐叶苹(乔木-灌木-挺水-沉水-漂浮);

T2:玉蕊-梨果榕-三白草-黑藻(乔木-灌木-挺水-沉水);

T3:蒲桃-风箱树-三白草-苦草(乔木-灌木-挺水-沉水);

T4:棠梨+水翁-马甲子-黑藻-大瓢+荇菜(乔木-灌木-沉水-漂浮);

T5:秋枫+金蒲桃+铁冬青-对叶榕+水团花+岗松-圆叶节节菜+香菇草(乔木-灌木-挺水);

T6:木棉+喜树-水团花+朱砂根-薄荷+圆叶节节菜(乔木-灌木-挺水);

T7:串钱柳+神秘果+黄槿-水团花-槐叶苹(乔木-灌木-漂浮);

T8:香港算盘子-石菖蒲+鸢尾+香菇草-苦草(灌木-挺水-沉水);

T9:落羽杉-黑藻(乔木-沉水);CK:自来水+底泥。

1.2.2 测定方法 测定的水质指标:总氮(TN)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)、化学需氧量(CODCr)、浊度和pH 值。TN 采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,NH4+-N 采用纳氏分光光度法,TP 采用钼酸铵分光光度法,CODCr采用重铬酸盐法[12],pH 采用笔式pH 计测量,浊度采用浊度仪测定。试验中使用的主要仪器设备如表3。

表3 试验主要仪器设备Table 3 Main instruments and equipment in the test

1.2.3 分析方法 使用Microsoft Excel 计算试验数据及制图,使用SPSS17.0 进行数据统计分析,采用Duncan 方法检验差异显著性(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 植物生长状况

树木对水的适应性,在形态上一般表现为主干被水淹没部位的茎组织和通气组织增厚、不定根形成及在主根上形成新根,这些是判断树木是否耐水的最直观依据[13-14]。试验期间,植物在形态上出现了明显的变化,包括叶片的生长、萎蔫和凋零,开花、繁殖新株等。水石榕、木芙蓉、方枝蒲桃、马甲子、香港算盘子、落羽杉、玉蕊、梨果榕、风箱树、黄槿、秋枫、对叶榕、喜树均长出新叶、皮孔和水生根系,表明这13 种植物在浅水中生长良好。而串钱柳、水团花、金蒲桃等其他木本植物在试验期间没有长出水生根系,随着时间的推进,陆续出现了萎蔫、死亡的症状。可能由于种植时气温较高、植物抗逆性不足或淹水深度不适宜等原因。

2.2 不同配置模式对水体pH 值的影响

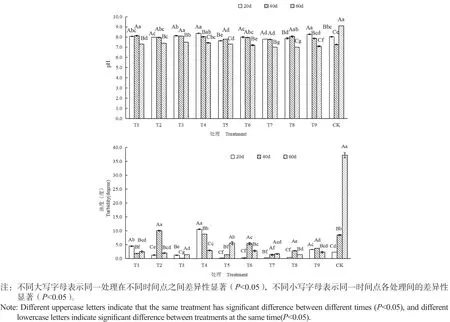

如图1 所示,第20 天时,各处理均呈碱性,pH 值在8.0 左右,说明土壤向水体释放了碱性物质。第40 天时,随着水中物质的进一步沉降和土壤的吸附作用,未栽种植物的对照处理(CK)pH值下降至接近中性;而9 个试验组的水体pH 值均高于CK,较第20 天时没有明显降低,甚至出现升高。有沉水植物的处理(T1、T2、T3、T4、T8、T9)高于没有沉水植物的处理(T5、T6、T7)。这主要是由于水生植物在白天发生光合作用消耗了水体中的CO2,导致pH 值升高,沉水植物在水中大量繁殖,光合作用更强烈。第60 天时,CK 的水质恶化,pH 值升高至9.1,显著高于第20 天(P<0.05);而栽种植物的9 个试验组处理的pH 值有较大程度的降低(P<0.05),其中T7 和T8 两个处理的pH 值均降至7.0。表明植物对水体pH 值的调节具有显著作用。试验结束时各处理的水体pH 值由小到大的顺序为:T7=T8<T9<T6<T1<T5<T2<T4<T3<CK。

2.3 不同配置模式对水体浊度的影响

种植植物后,悬浊物经沉降,水体较为清澈。随着时间的推移,各处理的水体均出现不同程度的浑浊现象。由图1 可知,CK 的浊度一直呈上升趋势,在第20 天时,CK 的浊度为2.33,第40 天上升至8.53,而到了第60 天 时CK 的浊度上升至37.20,是第40 天的4.36 倍,显著高于其他处理(P<0.05)。

图1 不同配置模式对水体pH 和浊度的影响Fig.1 The effect of different configuration modes on pH and turbidity of water

9 个试验组处理中,第20 天时各处理的水体浊度出现差异,其中:T4 浊度最高(10.54),T1、T2、T3、T9 的浊度在1.24~4.50 之间,而其他处理均在0.5 以下。第40 天时,T2、T5、T6、T8的浊度较第20 天有较大幅度上升,其中:T2 的浊度上升至10.08,为第20 天的8.1 倍;T1、T4处理的浊度均有所降低,T4 虽有降低但仍然处于较高水平(8.84)。第60 天,T1、T3、T5、T7 处理的浊度较第40 天有一定程度的上升,其他处理浊度较第40 天有所降低。试验结束时T5 的浊度最高,为5.58;T3 和T8 的浊度最低,均为1.40,较对照下降了96.3%。随着植物的生长,会分泌一些浑浊物,但在总体上,植物对水体的浊度具有良好的保持作用。

在试验结束时不同处理的水体浊度由小到大排列为T3=T8<T7<T2<T9<T1<T6<T4<T5<CK 。

2.4 不同配置模式对水体TN 浓度的影响

由图2 可知,总体上,各处理TN 浓度均呈上升趋势。CK 的TN 值第20 天为0.39 mg·L-1,第40 天上升至0.62 mg·L-1,第60 天为0.91 mg·L-1,为Ⅲ类水质。

9 个试验组处理中,T4 第20 天、40 天、60天的TN 浓度均显著高于其他处理(P<0.05),第60 天时高达1.81 mg·L-1,属于Ⅴ类水质。T2 在第20 天时TN 浓度较低,第40 天时有大幅升高,第60 天时达到1.13 mg·L-1,仅次于T4,为Ⅳ类水质。第60 天试验结束时,T6、T7、T8 处理TN的浓度均在0.5 以下,为Ⅱ类水质标准,其中T6的TN 浓度最低为0.38 mg·L-1。第60 天天试验结束时,不同处理水的TN 浓度由小到大排列为:T6<T7<T8<T9<T3<T5<T1<CK<T2<T4。

2.5 不同配置模式对水体NH4+-N 浓度的影响

由图2 可知,试验期间各处理的NH4+-N 浓度呈现不同的变化趋势,但均没有超出Ⅱ类水质标准(0.5 mg·L-1)。CK 的NH4+-N 浓度 先 下 降 后升高,3 个时间点之间差异不显著。

9 个试验组处理中,与CK 相比,T3、T7、T6 对NH4+-N 的去除效果较好,第60 天的NH4+-N去除率分别为65.6%、52.8%、49.8%。第60 天,T1、T4、T9 的NH4+-N 浓 度 与CK 没 有 明 显 差异,其余处理均有显著降低(P<0.05)。试验结束时,不同处理-N 浓度由小到大的顺序为:T3<T7<T6<T2<T8<T5<T9<T1<T4<CK。

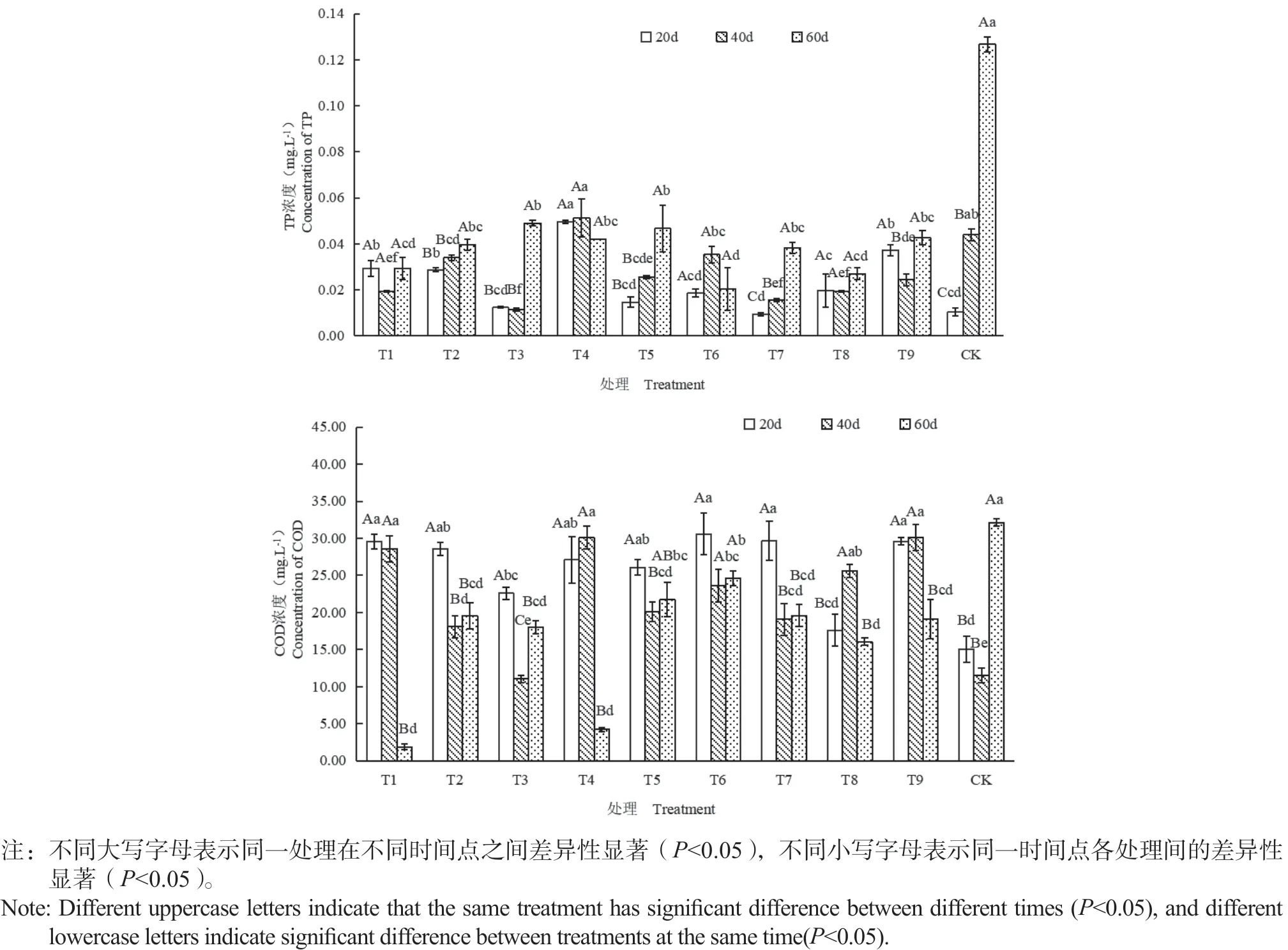

2.6 不同配置模式对水体TP 浓度的影响

由图3 可知,试验期间对照组TP 浓度持续上升,变化幅度最大,第40 天和第60 天的TP 浓度分别为0.044 和0.127 mg·L-1,分别是第20 天的4.4 倍和12.7 倍,差异显著(P<0.05)。说明随时间变化,底泥持续向水体释放较多的TP,但浓度没有超出Ⅲ类水标准。

试验结束时,9 个试验组处理的TP 浓度均显著低于CK(P<0.05),属于Ⅱ类水标准,TP 浓度由低至高为T6<T8<T1<T7<T2<T4<T9<T5<T3<CK。与CK 相 比,T1~T9 处 理TP 的 去 除 率 分 别 为83.9%、78.7%、76.8%、74.7%、69.7%、68.7%、66.8%、66.3%、63.2%,说明植物对TP 的去除有明显的效果,其中T6 效果最佳,仅为0.020 mg·L-1, 属于Ⅰ类水。

2.7 不同配置模式对水体COD 浓度的影响

由图3 可知,CK 的COD 浓度在第40 天较第20 天有小幅度下降,之后大幅度升高,在第60 天达到32.10 mg·L-1,是第20 天的2.13 倍,显著高于其他处理(P<0.05)。

9 个试验组的COD 浓度在试验期间呈现不同的变化趋势,但第60 天的COD 浓度均比第20天有较大幅度降低,其中:T1 和T4 的COD 浓度降低幅度最大,分别为1.88 和4.24 mg·L-1,较第20 天分别下降了93.7%和84.3%,达到Ⅰ类水标准。第60 天达到Ⅱ类水标准的处理有T8、T3、T9、T2、T7,COD 浓 度 均 在20 mg·L-1以下。试验结束时,COD 浓度由小到大的顺序为T1<T4<T8<T3<T9<T2<T7<T5<T6<CK。

3 结论与讨论

图2 不同配置模式对水体TN 和NH4+-N 的影响Fig.2 The effect of different configuration modes on TN and NH4+-N concentration of water

据本试验对各处理的观察结果表明,水石榕、木芙蓉、方枝蒲桃、马甲子、香港算盘子、落羽杉、玉蕊、梨果榕、风箱树、黄槿、秋枫、对叶榕、喜树这13 种植物均能在水中长出新根,具有一定的根系活力,植株整体生长情况良好,均可种植在浅水中。而串钱柳、水团花、金蒲桃等其他木本植物生长不佳或死亡,原因可能是移栽时气温较高影响其存活,植物本身对水的深度不适宜、抗逆性不足等,有待进一步试验探讨,并在实际造景中调整种植水深和种植方式,确保植物存活率。T1、T2、T8、T9 的植物配置模式,其植物整体上对浅水环境具有良好的适应性,均可用于浅水造景。

复层植物配置对水质保持具有较好的生态效应。与对照组相比,复层植物配置(试验组)处理的水体pH、TN、NH4+-N、TP、CODCr浓度及浊度在总体上呈现较大幅度的降低。其中T1 处理对COD 浓度降低效果最好,T3 处理对浊度和N 的去除效果最佳,T6 处理对TN 和TP 浓度有显著的降低作用。

将生长状况良好的4 个处理(T1、T2、T8、T9)的净水效果进行比较,发现T8 对测定的6项水质指标均有较大程度的降低作用,达到Ⅱ类水质标准,其中pH、浊度、TN、TP 均优于其他3 组。而T1 处理、T2 处理和T9 处理在试验结束时,TN 含量未能达到Ⅱ类水质标准。并且,T8 处理的植物根系发达,种类丰富,颜色、造型俱佳。从景观效果、生长状况、水质指标3 个方面综合评价,香港算盘子-石菖蒲+鸢尾+香菇草-苦草组合(T8)为最优的配置模式,可在生态水景建设中广泛应用。

图3 不同配置模式对水体TP 和COD 的影响Fig.3 The effect of different configuration modes on TP and COD concentration of water

本研究中,试验组的浊度和TP 浓度受到了大程度的抑制,说明植物起到了关键作用。试验第20、40 天,9 个进行植物配置的试验组处理与无种植植物的对照组相比, pH 值没有明显差别,都在8.0 左右,TP 浓度均处于较低水平;而在第60天时,对照组的pH 值升高至9.1,此时磷元素大量释放,浓度明显高于9 个试验组。出现这种现象,主要是底泥对于水体具有双重的作用,既能释放污染物,也能产生强大的吸附作用,其作用方向主要受到溶解氧、pH、温度等因素的影响[15-16]。 底泥对于水体总磷的浓度起到主导作用,在各影响因子中,pH 值影响最大。pH 值较低时,底泥将水中的磷沉降固定,pH 值的升高会促进底泥向水体释放磷元素[17]。因此,对于碱性较强的水体,降低pH 值有利于底泥对磷元素的吸附。推断对照处理的TP 明显升高的主要原因是pH 值 升高导致了磷酸根离子较快从沉积物中解析。种植植物可调节水体和土壤的pH 值,对底质磷元素的释放有较好的控制作用[18]。复层植物组合对COD 浓度具有显著的降低作用,其中T1 处理效果最佳。可能由于其植物类型丰富、生物量增长较快,增强了土壤微生物的活跃性,使有机物加速矿化[19-21]。T1处理和T4 处理中COD 浓度在试验初期没有明显降低,后期大幅降低,明显低于其他处理。而T1处理和T4 处理中TN 和NH4+-H 没有明显降低,甚至表现升高,有别于其他处理。结合这两项指标的表现,推测T1 处理和T4 处理中总氮和氨氮升高是因为有机物的降解,产生了大量的游离态的氮。

园林水景营造通常仅使用水生草本植物,缺少层次性,到冬季时地上部分枯萎,丧失净水功能,刈割后造成景观缺失和生态位空缺等问题。而水湿生木本植物生命周期长、景观更加持久,可以弥补水生草本植物的不足,提升水景质量,提高生态系统的稳定性[22]。水湿生木本植物在一定程度上可以替代大型挺水草本植物,作为水际植物景观的主体,与草本植物组合配置,营造复层水景,提高景观层次,保持植物在冬季的净水能力。本试验对复层水景植物造景模式的水质保持效应研究是采用水箱模拟试验的方式进行,存在一定的局限性,今后还需在河岸、湿地等水体中进一步验证其生态效应和造景效果。构建以木本植物为主体的复层水景群丛,结合其他生态措施,可以营造生态良好、景观优美、自净力强的低维护水体景观。