从理论到实践

——21 世纪中国美育研究代表人物、观点及形态述评

2020-07-21李鹏

李 鹏

(南开大学 文学院,天津 300071)

20 世纪初, 我国第一代美育家王国维、 蔡元培、梁启超、朱光潜、丰子恺等将西方美育理论与传统美育思想相互参照和阐发,形成了具有启蒙意义和现代人本主义内涵的中国现代美育理论[1]。21 世纪的美育研究,可谓承继了上世纪所形成的基本面貌, 同时也在新的历史条件下发生了一些新的变化。这一时期无论是美育理论研究还是具体实践都取得了很大进步,其推进深度和普及广度都是上世纪所不能比拟的。 不但国家对于美育工作高度重视,出台了一系列相关文件与政策,而且关于推动美育观念变革与实践深化的高规格学术研讨会议和美育实践活动也较此前更为兴盛。本文拟从美育研究的代表人物及其观点、新兴理论形态两方面对21 世纪中国美育研究做一个描述性回顾, 以期展示21 世纪中国美育研究的多样性及其理论深度;同时, 针对研究中所存在的问题探索相应的对策,以从更深广的层面来探寻美育研究的突围之路。

一、21 世纪中国美育研究的代表人物及其观点

由于明显的政策导向作用,21 世纪中国美育研究涌现出一大批研究者, 他们的研究各有侧重:或重在美育之“美”,探讨美育的本质、地位、作用等基础理论;或重在美育之“育”,探寻美育的具体实施方式和方法。 美育是一门交叉学科,它既是美学的一个分支,也是教育学的一个分支。鉴于此,笔者从美学、美育、教育学三个角度各选出一位具有代表性的人物并对其提出的观点进行梳理, 以期对21 世纪中国美育研究的重点及成果进行一个整体性把握。

(一)曾繁仁——打开“美育之门”

著名美学家曾繁仁潜心研究美学40 余年,在西方美学、文艺美学、生态美学等领域颇有建树,他认为“美学的研究只有进入到美育领域,其境界始能开阔宏大”[2]。 因此,从上世纪末他便在美学研究的领域打开了“美育之门”,对美育理论和实践问题进行了积极探索,并成为新时期美育的主要倡导人之一。21 世纪以来他又相继出版许多美育著作,提出了很多富有创见性的观点和看法,对美育学科建设及其当代发展做出了重要贡献。

曾繁仁的美育研究具有强烈的学科意识,对美育理论体系建构的科学性和时代性都给予了很多关注。 他认为美育是一个以人文主义教育为内涵、以人的全面发展为宗旨的人文学科。 同时,他还具有开阔的学术视野,提倡应吸收美学、教育学、心理学、社会学、脑科学等相关学科的最新研究成果,为美育学学科提供新的研究角度、方法和重要理论支撑。 曾繁仁也将此付诸实践,在研究中多次借鉴美国霍华德·加德纳的“多元智能”理论和丹尼尔·戈尔曼的“情商”理论,以及日本春山茂雄“脑内吗啡肽”等成果,加强美育研究的科学性和实证性。

曾繁仁认为美育是包含 “感性与情感教育的‘人的教育’”,其主要目的是培养人的“审美力”和造就“生活的艺术家”,同时它具有培养世界观的综合作用、社会中的情感协调作用和对其他教育的中介作用[3](P4-90)。 关于美育具体教学途径和教学效果的评价问题,曾繁仁认为学校中的艺术教育依然是美育实施的基本方式和根本形式,而且美育作为一种情感教育不应该采取划一的、集中的以智力因素为唯一标准的测试模式,而应该尝试情景化、个性化的以审美素质为核心标准的测试模式。尽管他也意识到这一构想实施起来非常困难,但其无疑为美育评估模式的改革打开了新思路。

此外, 曾繁仁还致力于古今中西美育思想、范畴的转换和融通,反对用“以西释中”的方法对中国美育思想进行研究。他在区分了中国“天人合一”和西方“天人相分”哲学观的基础上,概括出了区别于西方“和谐论”的中国古代“中和论”美育思想。黑格尔逝世后,在“由哲学美学转到人生美学的过程中,美育在西方现代美学……中成为一个前沿话题”[4](P113)。因此,在对西方现代美学发展考察的基础上,他提倡我国美学研究也应积极响应这一转向,尽快从对美的抽象思考转变为对美与人生关系的探讨,将审美教育作为中西美学对话的切入点。

(二)杜卫——走进“美育之城”

杜卫是较早对美育问题进行系统研究的学者之一,是21 世纪中国美育学界的代表人物。上世纪90 年代开始,他先后出版了多本美育专著,其中出版于世纪之交的《美育论》对“美育之城”进行了积极建构。下面以该书的结构框架对杜卫的研究成果做一概述。

首先是美育的本体研究。杜卫认为美育最基本的含义是“感性教育”,即培养个体内心“与理性相协调的丰厚的感性,促进人的全面发展”[5]。 同时,他在此基础上又提出美育是人格教育和创造教育,使美育不再局限于“审美”“感性”等意义,兼具了人文性、思想性、伦理性等丰富内涵,从而“形成超越性和现实性融合的美育话语”[6]。 由于美育的这几层含义与德育存在着内在关联,所以杜卫延续了我国美育思想“一贯重视美育培养道德人格的意义”的传统,提出了美育的“内在德育功能”,指出美育既能促进人的感性发展,同时也具备内在的道德养育功能[7]。 同时他还强调这种功能应在保留个人修身意义的基础之上,向发展人的社会性扩展。

美育心理学研究是连接美育的哲学研究和方法论研究的桥梁,杜卫在《美育论》一书中首次将发展心理学的一个新兴分支——“审美发展”(Aesthetic Development)引入我国美育学界,把“审美发展论”作为连接“美育本体论”和“美育方法论”的中间环节。 审美发展具体是指“以审美能力为核心的个体审美心理结构的转变和提升”, 主要包括个体审美能力和审美意识[8](P175)。 因此,杜卫特别关注个体审美发展的差异性和阶段性,不仅对不同年龄段的个体审美心理特征和发展规律进行深入而具体的研究,同时还结合心理类型学的方法对个体审美类型进行了分析,成为我国首次关注这一问题的研究者。

最后是美育的实施方法和途径。杜卫认为美育与艺术教育不是等同关系,而是交叉关系,它们有相互重合的部分, 也有另一方不能涵盖的部分,但当前美育实施的主要途径依然得靠学校中的艺术类课程。 在《美育论》一书中,杜卫不仅对各种审美形态(优美、崇高、悲剧、喜剧)、审美对象(自然景观和人文景观)以及校园审美文化的美育进行了系统分析,而且还强调相比其他教育,美育更应该突出受教育者的身心参与和审美体验,要始终坚持以活动为中心、个性化与阶段化等美育方法论原则。

近几年,杜卫致力于中国传统美育话语资源的当代转化、 阐释与生发。 其实早在2004 年出版的《审美功利主义:中国现代美育理论研究》一书中他就开始关注1840 年以后一百余年的“中国美学的现代传统”,总结出了不同于“政治功利主义”的中国美学另一种现代传统——“审美功利主义”。此后在2016 年他发表《中国美育话语体系的历史渊源、现代传统与发展展望》一文,又一次对我国本土美育话语的历史渊源进行追溯,为构建当代中国美育话语体系做出重要贡献。

(三)赵伶俐——探索“美育之路”

与曾繁仁、 杜卫重视美育的理论研究不同,赵伶俐非常注重美育的实践性品格,她不断探索“美育之路”,使美育真正落实到教学实践上。她主要致力于学校“大美育”体系的构建,具体可分为美育课程体系、教学体系和评价体系。 赵伶俐认为学校美育的两大支点是美育的目标与课程,她把美育目标设置为三层,即提高学生的“审美与人文素养”、促进学生的“专业审美素质”和“德智体美各项素质”全面协调发展[9]。 为了实现这些目标,她随之构建了十分系统完整的美育课程体系:高等教育和基础教育大美育五圈课程体系①。其中,仅高等教育大美育五圈课程就包括公共必修课程、艺术训练选修课程以及专业课程、社团活动课程、潜在课程审美化等。 可见该课程体系涉及了众多学科和活动,在一定程度上存在着审美泛化的倾向,因此在具体实施过程中也将面临一些考验。

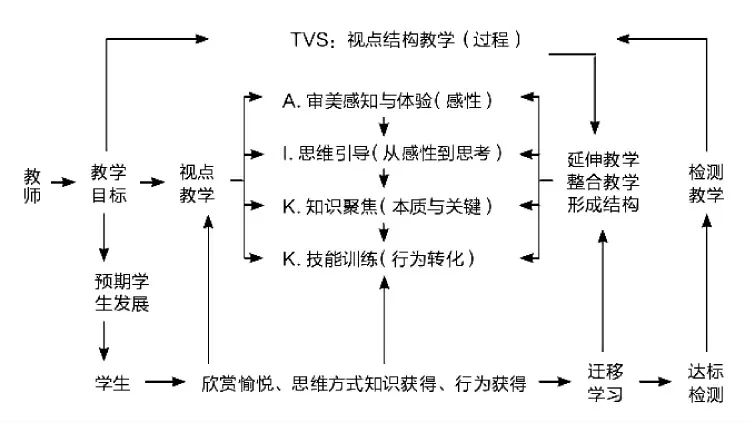

美育教学是美育的“生命线”,赵伶俐在美育课程的基础上还提出一套“美思知技——视点结构综合教育模式(AIKS-TVS)”(见图1)。 这一教育模式是以学生的审美感知作为感性起点,引导其从感性体验上升到理性思维,从而聚焦知识点,在知识拓展中培养学生各种技能②。 在具体教学中则是以学科的知识点作为视点,通过“AIKS-TVS”方式将学科的知识点逻辑地展开并搭建成知识体系,最终使学生更好地获得审美能力、思维能力、基本知识和行为技能。 但综合来看,学校美育教学要实现如此多的目标是极其困难的,因此我们应进一步明确美育教学的核心目的,从而在根本上提高美育实施的可操作性。

图1 小学:美思知技——视点结构综合教育模式③

最后是美育质量评价体系。开放、多元、动态的美育质量评测体系能有效促进美育教学的实施,赵伶俐认为美育质量测评以“审美素质”为核心,而审美素质集中体现在“审美体验”的美感体验水平上。因此,2017 年她在上述美育目标、课程、教学实践的基础上,借鉴了美国实验心理学家伯克霍夫提出的美感程度公式,制定了一个兼容个体特性与群体共性的美育质量测评公式:M=O/C④。为了使美育质量水平测试难度大大降低,这一公式主要是对学生美感水平的高低进行测量。 但需要注意的是,这些指数在实际操作中仍具有很大的主观随意性,因此可能直接影响到测评的效果。

赵伶俐一直以来都非常强调美育研究的科学化、数学化、实验化。近几年,她顺应“互联网+”的新形势,通过“互联网+大美育”的方式构建新型教学平台,使美育的实施更自由、便捷和高效。通过上述分析我们可以看出, 赵伶俐提出的集美育课程、教学和评价于一体的“大美育”体系中仍然存在许多不足,但她这种努力使美育深入学校、走进课堂的研究思路,对当前我国美育研究依然具有重要的启示意义。

二、21 世纪中国美育研究的三种新兴理论形态

为了满足新时代美育实践的多种需要,21 世纪以来许多研究者将新兴美学的思想方法、价值理念与美育理论进行深层次的熔铸和创新,最终形成了生态美育、生活美育、身体美育等美育理论新形态。 这些形态使美育与自然、生活甚至身体实践连结得更加紧密, 不仅对传统美育理论进行了反思、扬弃和重建,同时也为我们提供了审视当代美育的新视角。

(一)生态美育

“生态美育”的提出是时代与现实的需要,是生态美学重要的理论支脉和实践向度。 2001 年滕守尧在《生态式艺术教育与人的可持续发展》中首次提出生态式艺术教育的理念,可谓开创了“中国生态美育的最初范例”[10]。 2002 年陈国雄发文第一次对“生态美育”的概念及其内涵进行了较全面的论述,他认为“生态美育是一种直接关注人的存在状态”“致力于人格完善”的“感性教育”[11]。 2004 年祁海文发文指出生态美学自身就蕴含着鲜明的美育意味,“以生态审美观建构为核心的生态美育”是“完成生态美学的‘美学革命’”的主要途径[12]。 随后,丁永祥强调了“生态美育”培养生态审美人、构建和谐社会的重要作用,同时还把“培养生态审美意识”“树立生态审美理想”“引导生态审美生活”作为它的具体任务[13]。 2011 年曾繁仁发表《试论生态审美教育》一文,“生态美育”这一理论新形态得到了更为系统的论述和深层的建构。 他认为“生态美育”是以生态美学的观念教育大众,培养其生态审美素养,从而以审美的态度对待世界万物。 同时还规定了“生态美育” 的哲学基础——“整体论生态观”;立足点——“当代生态存在论的审美观”;凭借的手段——“生态系统中的关系之美”; 借助的审美范畴——“共生性”“家园意识” 与“诗意地栖居”;性质——“各种感官直接介入的‘参与美学’的教育”[14]。

随着“生态美育”这一理论形态的不断建构,它的学科定位、 价值旨归以及实践向度越来越清晰。作为一种美育理论新形态, 它消解了人类中心主义,突破了传统美育方式,通过生态审美实践使得生态美学的价值立场在生活中得以确立,最终实现人类诗意的栖居。但与此同时我们也要看到,“生态美育”在某种程度上只是贴上了“生态美学”的标签,是美学理论的翻版,它没有观照当前我国美育发展的现实状况, 这导致它逐渐偏离美育的本质,出现了“重生态而轻美育”的倾向,失去了美育理论独特的学科特性。

(二)生活美育

“生活美育”是“生活美学”的具体落实,它并非传统意义上的“小美育”, 而是走向生活的“大美育”。上世纪末就有吴世常、祁聿民、李永和、何虑等一批学者发文讨论生活美的教育作用,对“生活美育”的规律、特点、功能等进行了一些简要的概括,但他们的文章多在讨论生活之“美”而非“育”,论述不够深入和系统。21 世纪以来,生活和艺术的界限变得越来越模糊,“生活美育”这一理论新形态应运而生。 2004 年庞世伟提出“生活美育”是通过审美教育培养人的审美能力,“从而使其以审美的态度善待自然、社会和自身,最终实现人生的审美化”[15]。刘悦笛是倡导“生活美育”的代表人物,他从2012年开始便发表多篇论文对“生活美育”进行积极建构。他指出“生活美育”是“生活美学”的有机构成与逻辑延伸,它意在把生活向上提、把艺术向下拉,使审美和艺术回到生活的本真,真正做到艺术就是生活、生活就是艺术。 其最终的目的就是让人人都成为“生活艺术家”, 即善于用艺术家的方式对待生活。 此外,刘悦笛还强调“生活美育”这种新美育观不同于旧美育观的特征在于, 它不仅是 “艺术教育”,还是“文化教育”;它不再是“他人教育”“短期教育”,而是“自我教育”“终身教育”[16]。

“生活美育”是当代美育之题中的应有之义,它的构想在理论和实践上不乏合理之处,但又都存在着明显的不足。 在理论上,这一新形态将美育的边界不断扩大,在使审美视域由艺术逐渐拓展到生活的同时, 又使得审美对象的审美价值不断弱化,从而导致审美主义的过度泛化。所以,在关于“生活美育”的具体建构中,学者们一方面因自身理论建构需要而强调生活美育的基础性和重要性,但另一方面又因担心“审美虚薄化”[17]而强调学校美育的基础性和重要性。 在实践上,“生活美育”较少关注其具体路径及效果,所以尽管它一心为我们描绘理想的“美育乌托邦”,但在实践中却缺乏具体而有效的方法与途径, 致使美育取得的效果微乎其微。 可见,“生活美育”从空想变成科学、从理论变成实践还任重道远。

(三)身体美育

自上世纪初王国维在《论教育之宗旨》中把德育、智育、美育的性质规定为区别于“体育”的“心育”之后,“美育被界定为情感教育”便成为学界的主流观点。 但这种建立在身心二分基础上的美育观,没有充分理解身体本身对个人全面发展所具有的意义。 因此,基于“身体美学”理论的“身体美育”便登上了美育研究的舞台,从身体的角度对美育进行了重新思考和探讨。2007 年刘彦顺开始关注“身体”的觉醒,考察我国美育理论中的“身体”概念和意象[18]。 2011 年乔金果以“身体美学”理论为依据,第一次较为系统地阐述了 “身体美育成立的可能性”,同时还从“技术实践”“艺术实践”和“体验自然”三个方面讨论了它的具体实施[19](P1-47)。 2015 年方英敏发文强调“美育不完全等同于心育”,应从形象、体验和仪态三方面按照美的规律对人的身体进行塑造,实现身体的审美化[20]。 2018 年,王亚芹从理论和现实两个方面提出了践行“身体美育的可能性与现实性”,强调“身体美育”不仅是“情感教育”和“理论教育”,而且是“整体教育”和“实践教育”[21]。 至此,“身体美育”从过分突出身体的意义逐渐过渡到了身心的合一。 值得一提的是,杜卫在《美育论》中也多次提到美育与体育之间的关联,他一直提倡应恢复鲍姆嘉登建立美学时的初衷,把美育定位于感性教育。 而且他还强调“肉体性”在美育中的基础地位, 要求我们应重视审美与人的生理方面的密切联系。 这些可贵的认识关涉到了“身体美育”的主要理论旨趣, 体现出杜卫思想的超前性和理论的敏锐性。

“身体美育” 不同于以身体健康为目的重在人“身”锻炼的教育,也不同于以心灵健康为目的重在人“心”培养的教育,而是一种以身体生理结构与审美心理结构为中介的使人达到灵与肉和谐统一的教育。然而,“身体美学”作为新兴美学理论,其自身理论体系还不够成熟,因而它无法为“身体美育”提供坚定的理论支撑和方法论启示。“身体美育”只能是亦步亦趋地“照着说”,而无法沿着“身体美学”的未尽之意“接着说”。 因此,“身体美育”看似打破了不同学科之间的界限和隔膜,凝聚了林林总总的维度、环节和要素,但其理论体系拼凑、组接的痕迹明显,在理论上很难立起来。

三、21 世纪中国美育研究存在的问题及其对策

美育理论研究分为一般理论研究和实践理论研究,其中一般理论研究主要涉及美育原理、美育思想史、美育心理学、美育与其它教育及其它学科的关系等问题; 实践理论研究则主要包括家庭、社会、学校和个人的美育实践研究。 通过上述对三位美育研究代表人物所提出的观点以及三种美育理论新形态的描述性回顾,不难发现关于美育的一般理论研究,如美育的本质、功能、性质等问题还存在很大的分歧, 这在一定程度上影响着美育实践;另一方面,美育实践理论研究也仅局限在学校美育教学实践上,很少有研究者关注家庭、社会和个人美育实践研究。 鉴于此,我们更应明确美育的本质和功能,使其与实践更好地对接,从而使美育理论研究与美育实践相互促进、共同发展。

关于美育是什么的问题,当前学术界依然众说纷纭,莫衷一是,主要有以蒋孔阳为主的“娱乐教育”说,以王善忠、曾繁仁为主的“审美情感教育说”,以杜卫、樊美筠为主的“感性与生命说”,以叶朗、姚文放为主的“人道主义说与实践说”,以赵宋光、赵伶俐为主的“大美育观”等等[22](P428)。 其实,根据席勒的本意来看, 美育是引导感性趋向理性,后又引导理性复归感性,最终二者相互统一的动态过程。 具体来看,我们可以把它分解成三个层面来理解:微观层面——主要是指以培养对象审美素养为目的的教育活动, 强调的是一种知识与能力的获得;中观层面——主要是指以培养对象审美情感为目的的教育活动, 强调的是一种情感与情操的陶冶;宏观层面——主要是以上述两个层面的目标为手段, 以培养全面发展的人为目的的教育活动,强调的是一种精神与境界的提升。 其中,微观层面是前提和基础,宏观层面是目的与归宿,中观层面则是本质与核心。 三个层面构成一种递为体用、递为目的和手段的关系,整个美育实践成为一个从狭义走向广义、从社会功利性走向无功利性、从物质世界走向精神境界的动态过程。 通过这三个层面来理解美育,不仅能够使得美育的目的和功能更为清晰明确, 而且还能从根本上提高美育实践的可操作性。

当前美育理论与实践的严重脱节,关键在于连接二者的桥梁——美育实践的理论研究不被关注。已有的研究更多关注美育理论,对美育具体的实证化研究比较少。 因此,研究者应探究如何从教育理论角度对美育实践理论体系进行积极建构,帮助美育从哲学领域过渡到教育领域,使其与教学实践顺利对接。 具体我们可以从以下几个方面来深入:一是要加强美育与不同空间的教育问题研究, 即家庭、社会和学校美育实践理论的研究。 家庭美育是基础,在于广泛培养;学校美育是核心,在于集中加强;社会美育是补充,在于不断深化。相较于家庭和社会, 学校美育实践的理论研究已有许多成果,但仍存在很多问题;二是我们要关注不同等级、不同类型教育对象的审美发展,加强美育与各级、各类学校的教育问题研究,如学前、小学、中学、大学和成人教育、职业技术教育、特殊教育中的美育问题等。最后,美育应向教师怎样“教”、学生怎样“学”的具体问题不断深化,要加强美育教材、课程、评价等具体问题的研究,从教书育人的第一线把我国的美育研究引向深入。

21 世纪的美育研究是一个从理论向实践不断深化的过程,研究者们不再画地为牢地坚守传统研究领域,而是在坚守美育学科特性的同时,向新的领域不断探索和拓展,试图一步步从哲学美学“跨界”到教育教学领域。 因此,在未来美育研究中,我们一方面应从美育实践入手, 在经验层面提出问题、发现问题,使美育理论研究充满动力和活力;另一方面应进一步加强美育一般理论和实践理论的研究,明确美育的本质、特征、作用,探寻美育的实施渠道和路径, 为美育具体实践提供思路与指导。只有兼顾这两方面,美育的理论与实践才能形成一个良性互动的圈子,从而向一个更深更广的向度发展延伸。

注 释:

①详见赵伶俐 《以目标与课程为支点的美育质量测评——为了有效实施 〈国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见〉》(《华东师范大学学报 (教育科学版)》2017 年第5 期第92页)。

②参见赵伶俐 《智慧魔方: 社会美育与学校美育互补之道》(《人民教育》2015 年第15 期, 第60页)。 其中审美、思维、知识、技能下的着重号为笔者所加,即“美思知技”。

③参见赵伶俐 《智慧魔方: 社会美育与学校美育互补之道》(《人民教育》2015 年第15 期第61页)。

④参见赵伶俐 《以目标与课程为支点的美育质量测评——为了有效实施 〈国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见〉》,(《华东师范大学学报 (教育科学版)》2017 年第5 期第97页)。其中“M”即美感体验程度,“O”为对审美对象的体验水平,“C”为审美对象的复杂度。