改良根治术与保乳手术治疗早期乳腺癌的临床对比

2020-07-21单娜

单 娜

(北部战区总医院和平院区普通肝胆外科,辽宁 沈阳 110812)

作为女性的第二性征,乳房一旦切除将直接影响女性身心健康。乳腺癌属于高发性肿瘤类型且恶性程度较高,无论是病死率还是发病率均处于较高水平[1]。及早发现并及时采取临床干预是改善预后的关键,有利于生存质量的保障。对于早期乳腺癌而言,临床常以手术治疗为主,术后可辅助化疗手段控制癌细胞增殖或转移[2]。在传统治疗中,改良根治术是最常见的操作,但由于术后并发症较多且手术创伤较大,在安全性上还有提升空间。且改良根治术对乳房外观的影响较严重,即便保留了胸大肌与胸小肌,但仍对外形有所影响,容易造成女性术后心理压力[3]。保乳手术在改良根治术上有所革新,在保证手术效果不受影响的同时还可对乳房外形最大限度保留,逐渐受到的临床认可。本文以对比形式观察了早期乳腺癌手术治疗中改良根治术与保乳手术两种操作下在手术安全性、乳房外形美观率以及术后并发症方面的差异,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取在2016年8月至2018年2月期间收治的早期乳腺癌住院病患共80例,均为女性,按照随机数字表法均分两组。对照组中年龄32~64岁,平均年龄(49.63±4.52)岁;22例为右侧乳房乳腺肿瘤,18例为左侧乳房乳腺肿瘤;病理诊断下3例单纯癌、8例导管内癌、12例髓样癌、17例浸润性导管癌。观察组中年龄30~64岁,平均年龄(48.87±5.13)岁;23例为右侧乳房乳腺肿瘤,17例为左侧乳房乳腺肿瘤;病理诊断下2例单纯癌、7例导管内癌、11例髓样癌、20例浸润性导管癌。组间基础资料无明显差异(P>0.05)。

纳入标准:经我院病理检查确诊为乳腺癌(早期),肿瘤直径在2 cm以内,肿瘤与乳晕之间距离3 cm以上;患者乳房正常发育,肿瘤均为单发性,不存在远处转移或区域淋巴结转移情况。

1.2 一般方法:对照组实施改良根治术,全麻状态下以仰卧位接受手术,根据乳房大小及形态设计切口,在肿块对应皮肤表层做梭形纵向切口,确保手术切口与肿块边缘的距离在3 cm以上。将皮瓣游离,分离乳腺与深面胸大肌筋膜。按照内下象限到外上象限的方向仔细分离直至胸大肌外缘,清扫淋巴结。观察组实施保乳手术,全麻状态下以仰卧位接受手术,在皮肤表层做弧形切口将原发病灶直接切除。适当扩大切除范围至肿瘤切缘2 cm以上,将切缘位置取病理标本术中送检。若送检结果呈阴性则仅需手术,腋窝皮纹开口,清扫淋巴结;若送检结果呈阳性则将切除范围适度扩大再次送检,但若仍为阳性则转为改良根治术。

1.3 观察指标[4]:乳房外形美观率判定:在尊重患者对乳房外观满意程度的基础上,根据术后乳房相较于术前在外形、饱满程度、位置、颜色等方面进行比较,分为优秀、良好、较差3个程度。

1.4 统计学分析:采用SPSS21.0统计学软件,手术耗时、术中出血量、切口长度、术后引流量、术后引流时间以均数±标准差表示,以t检验;乳房外形美观率与并发症发生率以[n(%)]表示,以卡方检验。若P<0.05表示组间数据有统计学意义。

2 结果

2.1 手术安全性比较:对比两种术式在手术耗时、术中出血量、切口长度、术后引流量、术后引流时间上的差异,显示观察组各项数据均显著低于对照组(P<0.05),见表1。

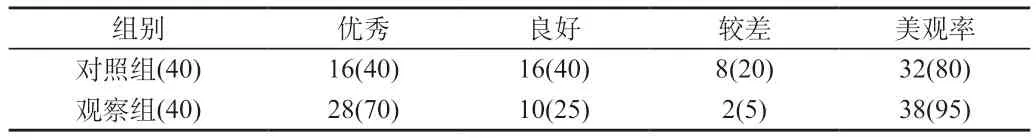

2.2 乳房外形美观率:根据患者术后乳房形态、颜色等对乳房外形美观率展开比较,显示对照组美观率为80%,观察组达到95%(P<0.05),见表2。

2.3 并发症比较:统计两组术后出现切口感染、皮下积液、皮下出血的病例数。显示观察组仅出现1例感染患者,并发症率为2.5%;对照组中皮下积液、皮下出血各1例,感染3例,并发症率为12.5%。

表1 手术安全性对比表()

表1 手术安全性对比表()

表2 乳房外形美观率对比表[n(%)]

3 讨论

乳腺癌在我国是常见的恶性肿瘤之一,近年来发病率呈明显增长趋势,每年增长速度可达到2%左右且发病人群逐渐呈现年轻化状态[5]。通常早期乳腺癌有由于发现及时,能够在积极临床干预下最大限度控制癌细胞增殖与转移,对患者的远期生存率予以保证。

长期以来,改良根治术时早期乳腺癌的首选治疗方法,也是临床操作的标准术式,能够对患者患侧胸小肌、胸大肌予以保留,在癌细胞的控制上效果确切[6]。乳腺癌根治术在19世纪末被提出,在20世纪50年代左右升级为扩大根治术,10年后升级为改良根治术,可分为保留胸大肌但将胸小肌切除的Patey改良根据数以及将胸大肌与胸小肌均保留的Auchincloss改良根治术。从20世纪80年代之后,传统根治术已经被逐渐摒弃,基本上普及了改良根治术。手术适应证方面,推荐乳腺癌处于临床Ⅰ、Ⅱ期且肿瘤未累及胸肌筋膜病患,若腋窝淋巴结转移较多或对胸肌受侵则可能对手术效果大打折扣。在上世纪70年代左右,国外部分研究者提出乳腺癌属于全身性疾病,在手术方式操作上的差异对患者生存率并不会产生明显改变。这一观念对临床在乳腺癌生物学特性的研究上开启了新的思路,也为保乳手术的出现奠定了基础。随着临床医学研究中分子生物学的进展,目前已证实乳腺癌肿瘤细胞的转移会呈现出跳跃式状态[7]。在患者确诊为乳腺癌时,即便处于发病早期,仍可能存在血行转移情况,其转移方式并不是传统认知中从局部到区域淋巴结再转移到血液系统的模式,其转移改变了纯解剖模式,为保乳手术的临床推广起到了极大推动作用。不少研究者的观念中将乳腺癌的治疗关键取决于确诊阶段是否存在远处微小转移灶,认为患者的生存率与局部切除范围大小并不存在直接联系[8-9]。因此为了保证乳房的外形美观,越来越多患者选择保乳手术。

早期乳腺癌治疗中选择的传统根治术已经被逐渐摒弃,取而代之的改良根治术。在传统基础上对患者胸大肌、胸小肌有所保留,但仍会造成乳房外形的损伤。且常由于乳房部位切除面积较大,患者术后会出现乳房下垂、乳房变形、颜色变深等情况,对于年轻女性而言心理压力更大,不符合其对人体美学的要求[10]。随着人们对临床治疗要求的不断升高,早期乳腺癌病患在要求上既要保障对癌细胞的有效控制、对相应组织的有效切除,还需要。保留乳房完整度,最大限度避免对乳房外形有所损伤。在保乳手术的实施期间,其主要目的在于控制局部病灶并降低复发率,因此在切除范围上必须严格把握。通常临床操作中认为肿瘤边缘2 cm以内复发率较大[11],因此将安全切除范围定义在肿瘤旁2 cm左右,术后则辅助给予化疗、放射治疗等,并通过内分泌的改善避免病灶远处转移,在保留乳房外形的同时最大限度确保疗效。除此之外,在保乳手术操作过程中可根据术中病理检查结果判断是否需要对切除范围进一步扩大,按照切缘切片的术中病理检验来保障手术对癌细胞控制有效性。部分患者对保乳手术的病灶控制效果存在疑虑,认为复发转移概率更高。事实上,目前保乳手术虽然在切除范围上有所删减,但在手术的同时也实施了腋窝淋巴结清扫,因此发生远处转移、淋巴转移、局部转移的概率较低。术后应配合放化疗辅助,积极评估复发风险。若患者属于中高度全身转移风险病患,则应在接受化疗治疗一段时间后再进行放疗治疗,对手术效果加以巩固;若患者属于孕激素阳性、雌激素阳性病患,应联和内分泌控制,以个体化综合治疗控制复发率。但需要注意的是,在手术过程中对切缘切片进行术中病理检查结果若连续2次呈现阳性,扩大范围与肿瘤切除边缘距离已经在2 cm以上,则应考虑放弃该术式而改为改良根治术治疗,以达到更确切的治疗效果。同时,需考虑到淋巴结清扫操作的可行性。虽然淋巴结清扫并不在保乳手术的必要操作要求之中,也不属于手术禁忌证,但若想有效控制术后复发概率,必须考虑癌细胞是否存在淋巴结转移的可能性。若转移数量超过十个则应建议实施改良根治术。

在目前手术操作后认为内分泌治疗以及放化疗治疗属于必要辅助治疗手段。术后针对患者的个人体质展开综合治疗能显著控制局部复发率,且建议尽早开始综合治疗,否则可能对远期生存率以及局部控制有所影响。在放化疗方面应制定合理的化疗方案并控制化疗剂量,避免并发症导致患者乳房美观受到影响。例如在患者接受了保乳手术治疗后,术后实施全乳房放射治疗,若患者腋窝淋巴结呈现阳性则应加入锁骨区放疗;若乳腺癌肿块处于内侧且淋巴结腋窝转移数量高于3枚,则在放疗中加入内乳房区可提高放疗效果。适当剂量的放疗操作可避免改变乳房外形或造成乳腺组织纤维化,在较小的放射剂量下可及早发现不良反应并及时处理,尽可能保障放疗安全性。

根据本研究对比,在手术安全性方面观察组占据明显优势。其切口长度、引流量均明显低于对照组且出血量更少,并发症发生率仅为2.5%,对照组达到12.5%。在两种术式的对比下,观察组实施的保乳手术在第一优势上表现为乳房外形美观率方面。经患者对术后乳房形态、大小、颜色、饱满程度的判断,观察组美观率达到95%,远高于对照组的80%。可见,早期乳腺癌的治疗上以保乳手术更佳。但需注意乳腺癌的手术治疗首先应考虑区域淋巴结以及局部病灶的最大限度控制,乳房功能及外形应放在第二考虑因素,以控制病灶、保障生存率为首要参考因素。