美国颠覆苏联二战话语体系七十年

2020-07-18郑凯王硕

郑凯 王硕

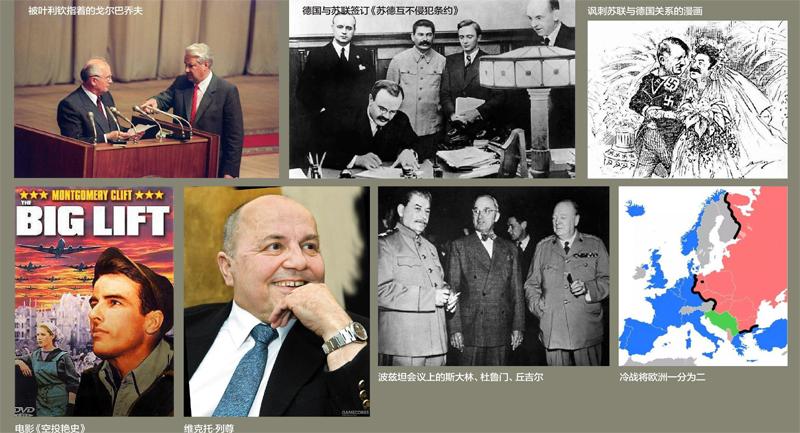

美国和苏联在二战期间曾经是好朋友,有着鲜血凝成的战斗友谊。在好莱坞电影被誉为“铁盒里的大使”,这既是一种文化产品,也是美国文化的隐性武器。在二战苏联最为艰苦的反纳粹战争岁月中,好莱坞曾推出了至少6部苏联题材的电影,以支援苏联的战斗,这些电影甚至不乏歌颂斯大林的内容。但是彼此不同的意识形态争斗,可以让友谊的巨轮瞬间成了倾覆的小船。丘吉尔的铁幕演说,以及1947年“杜鲁门主义”的出台,还有随后美国为首的北约集团与苏联为首的华约集团对立的出现,开启了二十世纪的冷战时代。从此之后,美国政府重视意识形态对抗的重要性,更加致力于以更具隐蔽性的方式,对苏联进行渗透性颠覆。在此之中,对关系苏联荣辱的二战话语体系,从二战结束之后直至今天,也已经施展了各种颠覆性“动作”,并且持续了七十多年。

二战一停、冷战开始,美国动作很多,一场柏林危机更是催生了电影公关

在美国电影界,美国国会众议院非美活动委员会1947年开始积极调查电影界潜在的红色分子,首先筛选出19人,并最终判处了8位编剧、2位导演监禁十个月,罚款1000美元,成为了轰动一时的好莱坞十人案。1950-1954年盛行一时的麦卡锡主义,对美国文化界的打击更为剧烈,卓别林都受到冲击,被逼无奈离开美国待在欧洲。1948至1962年间,约有107部好莱坞电影明确攻击了共产主义和苏联,此外还有很多电影涉及了此类话题。美国众议院非美活动调查委员会也开始调查《莫斯科任务》、《北极星》和《俄罗斯之歌》这三部电影,1952年还传讯了《北极星》的编剧,并审查这些摄制人员,把其中一些人加入了政府黑名单。

柏林危机不仅激发了美苏之间的对抗,也推动了一些电影的产生,这些电影就有直接影射苏联二战地位及作用。1950年的《空投艳史》(The Big Lift)就讲述了1948年为了反击苏联地面封锁柏林,美国为首的盟军组织了庞大空运中的一幕爱情插曲。空运行动中有一名美国空军军士,在柏林遇到了一名年轻貌美的纳粹军人遗孀,一见钟情之后就在战友帮助下开始了火热的爱情追求。电影主人公参加了那场超过12000架次庞大的飞机空运行动,粉碎了苏联断绝柏林内外供给的险恶用心,同时更收获了战败国美女的爱情。整个剧情豪情万丈又充满铁汉柔情,无形之中讥笑了苏联在柏林危机中,通过围城来捍卫自己二战成果的手段。

除了电影,还有纪录片,1950年美国国防部和一个名为“自由十字军运动”的组织联合制作了一部简短教育片《钟声》(The Bell),就直接使用了1948—1949年美国为了突破苏联在柏林危机时的封锁,组织特大规模空运以援助西柏林人民的录像。短片中,还进一步以象征美国独立自由精神的自由钟为比喻,阐述了苏联侵略的危险。这些类似的作品,一经推出,就受到西方世界的欢迎。

历史学者也加入了战团,又遇到赫鲁晓夫“送给”美国“一把刀子”

不过电影这样的文化产品毕竟不是那么直接有力,因此美国还组织过杀手锏。1948年,美国搜集战时缴获的德国外交部文件的时候,特别选择了一些内容,汇编了《1939—1945年苏联——纳粹关系文件集》,将1939年苏德互不侵犯条约的秘密议定书以及相关的内容公诸于众。刚刚经历过二战的人们,在看到这些内容后,突然感到原来二战的爆发,苏联竟然有着不可推卸的责任。这些相关的档案,也直接影响到了历史学界对二战的研究进展。

美国历史学者很早也加入了对苏意识形态的斗争之中。1942年的秋天,耶鲁大学历史学者拉尔夫·特纳就曾向美国国务院对外关系司提出过关于如何在二战后开展对外文化工作的政策纲要备忘录,提出必须引导全球政治规模的斗争朝着“民主”的方向发展,并要注意运用好文化交流这个工具。冷战开始之后,美国国会国家安全委员会的NSC68号文件以及相似文件中,也积极支持了这一思想,推动了美国文化外交中的文化交流——政治宣传——情报工作三者合一的特殊工作模式的形成。

1950年6月朝鲜战争爆发后,美国与苏联之间的对立上升到了一个新的高峰。经过多次谋划,美国最终推出了NSC68/4号文件,通过这份文件明确提出在1951-1955的五年间,对包括富布赖特学者交换项目在内各项对位信息宣传计划,拨款7.55亿美元予以大力支持,准备在全球93个国家和地区实施,而重中之重就是苏联。其中提到的富布赖特项目,是1946年由美国参议员威廉·富布赖特创立的,在世界形成了有力的影响,资助对象后来曾遍及155个国家和地区。

对于美国公布的德国二战文件,苏联予以否认,并发动了相关舆论攻势予以反击。但是堡垒更容易从内部攻破,在斯大林逝世之后,由于苏联内部对斯大林时代的反思,苏联的二战话语体系受到了动摇。

1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上做出了一个爆炸性的报告《关于个人崇拜及其后果的报告》,严厉揭批了斯大林。1957年苏共中央也决定,由苏共马列主义研究所成立专门机构编写卫国战争史,从1960到1965年六卷本的《1941-1945年苏联卫国战争》陆续推出,对二战相关内容进行了不一样的书写。比如,这套书的第二卷明确指出斯大林错误评估了战前军事政治形势,导致出现重大战略误判,使得苏联在面对德国的突袭时损失惨重;第六卷则揭露了斯大林战前对军队各级干部的血腥清洗,导致了苏军战斗力的急剧跌落。

对于苏联的这些新举措,美国乐见其成,而且随着国际局势的变化,从20世纪60年代末到80年代初,美国政府也逐渐调整了对苏联的策略。肯尼迪总统曾提出“和平戰略”,希望通过援助、贸易、旅行、科技和文化交流,削弱社会主义国家对苏联的依附,并在苏联的铁幕裂缝中努力培养“自由”的种子。在尼克松总统、卡特总统时代,则推出了尼克松主义、卡特“人权外交”等相关的政策。因为二战对苏联的特殊重要性,对二战的研究与探讨,也从未停止。苏联方面,勃列日涅夫上台后,则感到深挖自己的二战历史细节,并不是有利。于是,苏联国内对斯大林个人崇拜的批判以及对二战历史的深度史学研究,被逐渐停止,同时对二战军事历史书籍出版的控制也变得严厉了。

美国“热心帮助”戈尔巴乔夫进一步推翻苏联二战官方话语体系

1985年经历过赫鲁晓夫时代的戈尔巴乔夫,当选苏共中央总书记。崇尚“新思维”改革的戈尔巴乔夫,对苏联二战历史叙事进行了进一步的推动。对此,美国各界表示了积极的欢迎,美国国务卿詹姆斯·贝克1989年4月在演讲中积极鼓励苏联继续向前:我们一直在注意莫斯科的“新思维”,不希望苏联的改革失败。

在戈尔巴乔夫的鼓励下,苏联二战档案大量地予以公布整理,震惊世人的真相一个个出现。1939年苏联版本的苏德互不侵犯条约秘密议定书被公布,1940年斯大林签字同意的屠杀波兰军官的卡廷事件相关档案被公布,1944年苏联与英国瓜分东欧势力范围的百分比协定也被公布。很多苏联国内讳莫如深的历史真相被公布后,颠覆性的史实不断出现,苏联二战史成为了研究热点,而新的权威的苏联二战研究成果又未能推出,苏联二战话语体系受到了根本撼动。世界对于苏联在二战中的行径充满种种怀疑,苏联官方维持了几十年的二战史官方话语体系摇摇欲坠。

苏联莫斯科市委第一书记普罗科耶夫1991年11月曾指出过当时的情况:“社会意识的堕落发展到了极点。拼命污蔑苏联的历史,焚烧国旗,粗暴地毁坏和亵渎弗拉基米尔·伊里奇·列宁和伟大卫国战争中牺牲的苏联军人的纪念碑,而这还不是席卷全国的历史蒙昧主义的全部野蛮行为!”实际上在苏联解体及冷战结束后的这一过程中,不仅一些东欧国家大步转向西方,俄罗斯也出现了大量的这种行为。苏联二战的历史在不断地修正,苏联红军二战纪念碑被拆毁或者挪走的事情屡有发生,二战的记忆在改写,甚至如何过一个名义上的二战胜利日也难以统一。苏联二战时期“解放者”的形象,已经被改变了颜色,在有的东欧国家和地区,苏联被描绘成为战争“侵略者”和政治“压迫者”。

对于如何描绘二战史,俄罗斯史学界也发生着混乱。造成混乱的一个原因,竟然与一名前叛逃特工有关。苏联陆军少校特工维克托·列尊1978年叛逃成功,后来化名维克托·苏沃洛夫并转行开始写了系列关于苏联的著作。1988年他在法国出版了《破冰船》一书,书中推断说苏联帮助了希特勒上台,又利用了德国的扩张意图,促使了二战的爆发;而苏联及斯大林的目的,是将希特勒作为实现世界革命的“破冰船”。苏沃洛夫特别提到:“当我们怨恨地提到这些咬伤半个欧洲的走狗时,不要忘记斯大林,他豢养了他们,然后打开锁链放出他们。”这本书,以及1994年出版的续作《M日》在俄罗斯、德国及东欧一些国家引起了轩然大波。

在俄罗斯和德国的史学界,已经有人接受了他的观点,有的学术会议还为此召开过。1995年1月,俄罗斯联邦科学院世界历史研究所和特拉维夫大学卡明斯俄罗斯与东欧研究中心,就曾邀请了来自美国、以色列、俄罗斯以及欧洲其他国家的35名学者,就苏沃洛夫的观点进行了研讨,并在会后出版了论文集。这样的现象,有的历史学者并不满意,有人感叹道:浏览20世纪80年代末90年代初的各种出版物,会令人感到仿佛是掉进了一个百般挖苦我们祖国的过去、嘲弄战场上的阵亡者、亵渎俄罗斯的光荣、戏谑俄罗斯的悲痛的世界。

美国组织了严肃的史学探讨,进行了更有力的根本颠覆

有趣的是,苏沃洛夫的这些观点,在美国学界并没有什么大的影响,这种特工个人臆测式的成果缺乏过硬的史实支撑,令人感到有些不靠谱。其实,在1995年俄罗斯的那场学术研讨会之前,美国陆军的外国军事研究办公室已经赞助过一场研讨会,研讨的内容是苏德战争的初期阶段的一些内容。在研讨会上,学者们进行了战争爆发时相关情况的学术分析,也邀请了参战的德国军人讲述了自己的认识。会后还整理出版了一本名为《东线初期的战争:1941年6月22日到8月》的文集。

类似这种被美国官方支持的研讨会,融汇了深度调研与战争亲历者的感受,与大批的历史学者的其他研究内容一起,形成了更有深度影响力的成果,推动了对苏联二战相关史实的解密和解构。美国历史学者们的努力,受到了“高度”的肯定。1991年苏联解体的时候,老布什总统的一位高级外交政策官员与一名历史学家调侃道:“你们历史学家要有麻烦了,你们要向将来的美国人解释,为什么我们在45年的时间里把冷战想得如此恐怖。”

后来,美国仍一直有大批优秀的学者在研究苏联,研究二战及冷战。如美国弗吉尼亚大学历史学教授梅尔文·莱弗勒所著的《大国的優势》,曾在1993年获得美国历史学很有声望的班克罗夫特奖。他所著的《人心之争:美国、苏联与冷战》就利用了苏联解密档案,谈及了二战中苏联的责任。耶鲁大学历史学教授约翰·路易斯·加迪斯所著的《冷战:一部新历史》,写到了二战、冷战中苏联的问题。在这些美国学者眼中,俄罗斯人神圣的卫国战争,也并不是那么神圣,一般都被称为苏德战争或东方战争。

美国学者及学界的努力,引领着研究者们对更多的领域进行了研究。其中,对苏军在二战末期的暴行的研究是一个热点。英国学者安东尼·比弗在2002年出版了《1945年柏林的陷落》一书,谈到苏军强奸了约200万名德国妇女,强奸事件中约有一半是轮奸,最惨的有一名德国妇女被苏军23名士兵轮奸。德国学者也加入了进来,德国女学者米丽亚姆·格布哈特2015年推出了自己的研究成果《当士兵进来的时候:二战结束时对德国妇女的强奸》,她在书中统计,约有86万德国妇女遭到强奸,最坏的强奸犯是苏军,强奸了59万人,相比之下,美军强奸19万人,法军强奸了5万人,英军强奸了约3万人。

参考文献:

1.张盛发.胜利历史不容篡改和沾污——俄罗斯为维护俄版二战史而斗争,俄罗斯东欧中亚研究,2015年第3期。

2.中共中央宣传部办公厅编.1991国际国内重大事件背景资料《宣传信息》选编,中共中央党校出版社,1992年。

3.张宏毅.美国对苏政策中意识形态因素及其在苏联解体过程中的作用,世界历史,2008年第4期。

4.刘爽.从“史学危机”看苏联解体的意识形态原因,马克思主义研究,2008年第9期。

5.孙博.意识形态视角的冷战分析——《人心之争:美国、苏联与冷战》书评,理论与实践,2012年第10期。

6.戴维·M·格兰茨,孙渤译.泥足巨人——苏德战争前夕的苏联军队,台海出版社,2018年。