大暑时节炎威盛,火流行看放清秋

2020-07-18余依宸

余依宸

7月22-24日,当太阳黄经到达120度时,“大暑”便如约而至了。民间就有“小暑大暑,上蒸下煮”的说法,7月暑相连,华夏大地骄阳似火,到大暑时节温度就达到了夏季的最高峰。

古人将大暑分为三候:“一候腐草为萤,二候土润溽暑,三候大雨时行。”一候“腐草为萤”其实是一个美丽的误解。古人认为萤火虫是从腐草和烂竹根中化生的。而事实上萤火虫多喜欢在夏季水边的草根产卵,在大暑时大量卵化而出。二候“土润溽暑”,是说土壤浸润,空气湿热,为农作物的生长提供了良好的条件。三候“大雨时行”是指盛夏时雷雨频发,暑热也会因此有所减退。

正所谓“水满则溢,月盈则亏”,当气温到达顶峰之际,也是天气转凉之始。宋朝诗人张耒在《大暑戏赠希古》一诗中云:“去年挥汗对淮流,寒暑那知复一周。土润何妨兼伏暑,火流行看放清秋。”它说的正是暑热之中清秋可盼。到8月7-9日前后,随着立秋的到来,虽然气温仍然偏高,但已是“一夜冷一夜”,秋日的清凉也就指日可待了。

大暑小暑谁更热

“暑”字有两种解读。一种为上“日”下“者”,其中“者”不仅可指人,还可指世间万物,此即万事万物都置于骄阳下烘烤之意。或者拆为“日”、“土”、“日”,表示夏季土地上下都很热,正应了“大暑小暑,上蒸下煮” 的民间俗谚。

大暑和小暑谁更热呢?据《月令七十二候集解》中说:“大暑,六月中。暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹大也。”暑热程度从农历六月月初开始上升,在月中达到极点。相较而言,大暑还是“更胜一筹”。从“伏天”的角度看,大暑也居三伏之最。“三伏天”是初伏、中伏、末伏的合称,其中以中伏为炎热之最。小暑节气期间基本是入伏的时候,大暑节气一般在中伏阶段,故暑气最盛。

也许有人会产生疑问,夏至是一年中白昼最长的一天,为何夏至前后并非一年中最热的时节呢?这是因为夏至时节地面吸收太阳辐射最多,地面温度上升,但空气温度并不高。我们所说的气温实际上是指空气温度。随着地面长波辐射的增加,空气被持续加热,热量不断地积蓄,人们会感到天气越来越热,直到大暑前后迎来气温的顶峰。

尽管大暑的高温使人倍感煎熬,但对于植物来说,强烈的光合作用能使它们蓬勃生长。在我国双季稻地区,大暑前后也是一年中最紧张的“双抢”时节。“早稻抢日,晚稻抢时”指的就是此时早稻要及时收割,晚稻要及时插秧。民间还有“大暑不割禾,一天少一箩”的说法。此外,大暑时节的气温还有着预示秋冬季气温的功能。正所谓“大暑热,秋后凉”,“大暑不热,冬天不冷”。

饮食消暑,静以养心

“赤日黃埃满世间,松声入耳即心闲。愿寻五百仙人去,一世清凉往雪山。”唐代诗人李群玉的《文殊院避暑》虽作于盛暑时节,却给人清新之感,表现了诗人的闲情雅致。这种平和的心态对夏日养生而言是非常重要的。

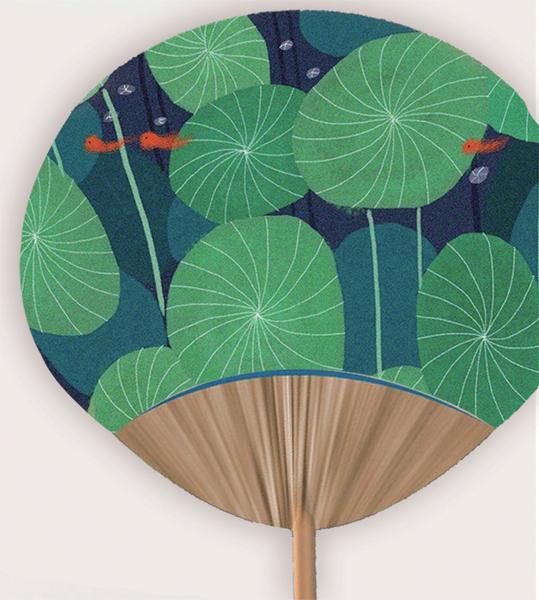

《黄帝内经》中说: “夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。” 依照中医的观点,季节和五行、五脏是对应的,夏季属火,与心脏相对应。高温来袭很容易使人心火过旺,从而产生精神紧张、情绪波动过大等情况,重者甚至会有心肌缺血、心律失常、血压升高等现象。因此,夏季养生之道的重点就在于消暑静心。如何养心,古人颇有心得。如曾几在《大暑》中说:“赤日几时过,清风无处寻。经书聊枕籍,瓜李漫浮沉。兰若静复静,茅茨深又深。炎蒸乃如许,那更惜分阴。”暑日的炎热迟迟不肯退去,但小小一方静室,伴着经书、瓜李,给诗人带来无尽闲适,还引发了珍惜光阴的感慨。而孟浩然在《夏日南亭怀辛大》中云:“山光忽西落,池月渐东上。散发乘夕凉,开轩卧闲敞。荷风送香气,竹露滴清响。欲取鸣琴弹,恨无知音赏。感此怀故人,中宵劳梦想。”夕阳、素月、荷香、竹露、鸣琴,这些元素为诗人的生活增添了情趣,难耐的酷暑竟变得清丽可人了。对于我们来说,消除炎热除了有“空调”这一利器之外,还可以通过聆听音乐、观赏图片和视频等方式来调节精神。总之,我们在夏日应当避免烦躁情绪,保持心情舒畅。

此外,大暑时节还要注重饮食消暑。各地民间对此各有妙招。在广东梅州、潮汕等地区,人们有“吃仙草”的习俗。仙草又名凉粉草、仙人草,是重要的药食两用植物,茎叶晒干后可以做成烧仙草,有神奇的消暑功效。俗谚云:“大暑吃仙草,活如神仙不会老。”在山东南部地区,人们讲究在大暑当天喝羊肉汤,称为“喝暑羊”。这是防止为避暑而过分贪凉,于是用羊汤补阳气。这是《黄帝内经》中“春夏养阳”思想的体现。福建莆田人喜欢在大暑之日吃荔枝。绿豆汤也是大暑饮食佳品,有消暑之用。这些都反映了“因地制宜”的民间智慧。

立秋之日,凉风至

立秋,是二十四节气中的第13个节气,此时北斗星斗柄指向西南,太阳达到黄经135°,时间在公历8月7-9日之间。《月令七十二候集解》中称:“秋,揪也,物于此而揪敛也。”意思是到了立秋,秋天正式拉开序幕,万物在度过了最繁茂的季节后,开始走向凋零和收敛。因“揪”与“秋”同音,在宋朝就有在立秋之日戴揪叶的习惯,即把楸叶或树枝编成帽子来戴,表示顺应时序,迎接秋天。

立秋也有三候。“初候凉风至”,立秋时节,我国许多地方的天气开始转凉,西北风渐起,与暑天的热风不同,带给人的是凉爽之感。“二候白露降”,虽然此时日间温度仍然很高,但夜间温度降低,昼夜温差增大,清晨植被上已有霜露。“三候寒蝉鸣”,喜阴的寒蝉因感到寒气上升而开始鸣叫。

虽说立秋是秋季的开始,但实际上并没有“逃出”暑期的范围。直到8月23-24日——处暑节气过后,才算是真正的“出暑”,标志着夏天的结束。故而立秋前后,我国大部分地区仍有“秋老虎”肆虐,但“过了立秋节,一夜冷一夜”,已是天气由热转凉的标志。

立秋对农业生产尤为重要。“秋”字由“禾”“火”二字构成,意味着禾谷成熟。立秋正是春夏耕种作物的收获阶段,同时也是大秋作物生长的重要阶段。陆游在《癸巳夏旁郡多苦旱惟汉嘉数得雨然未足也立秋》中写道:“画檐鸣雨早秋天,不喜新凉喜有年。眼里香粳三万顷,寄声父老共欣然。”诗歌描写了雨后作物长势喜人,农民们充满了即将丰收的喜悦之情。

立秋的降水对农作物的生长起着决定性的作用。农谚云:“立秋三场雨,秕稻变成米”,“立秋雨淋淋,遍地是黄金”。由于立秋时节气温仍普遍偏高,此时的雨“贵如黄金”。立秋的天气也有着重要的预示作用,民间流传着“立秋晴一日,农夫不用力”的说法,意思是如果立秋日天气晴朗,往后必定风调雨顺,农民只需坐等丰收即可。“秋前北风秋后雨,秋后北风干河底”,说的则是立秋前要是刮起北风,那立秋后必会下雨,如立秋后刮北风,则本年冬天可能会发生严重的干旱灾害。

还用“贴秋膘”吗

炎炎夏日人们往往胃口不佳,食欲减退,而此时还要抢收抢种,进行夏季作物的田间管理等,人们往往因此消瘦,夏天就被称为“苦夏”。古时人们评价健康的标准就是胖瘦,因此夏季体重的减轻被视为身体亏空。立秋之日,天气转凉,在胃口恢复的同时,人们也萌生出“食补”的想法,希望补充营养、增加体重。这就是俗话说的“贴秋膘”。“贴秋膘”主要是肉补。立秋这天,人们要炖肉、鸡、鸭,要烧鱼,包肉馅饺子。除了弥补夏季的亏损之外,也是为了在体内储存脂肪和能量,以抵御即将来临的寒冬。

对于现代人来说,我们的饮食习惯与古时已大不相同,日常生活中摄入的脂肪、蛋白质含量并不低,许多人也不再从事纯体力劳动,因此无需刻意贴秋膘。而且对于心脑血管病患者或老年人来说,盲目贴秋膘反而容易加重一些疾病。

秋季饮食应以“增酸减辛”為准则。《黄帝内经·脏气法时论》中讲道:“肺主秋……肺收敛,急食酸以收之,用酸补之,辛泻之。”用白话来说就是,酸味收敛肺气,辛味发散肺气。秋天与肺气关联密切,此时肺气宜收敛不宜发散,因此要多食酸味果蔬,如苹果、葡萄、柠檬、山楂等,尽量少吃葱、姜等辛味食品。

除了贴秋膘,我国各地也有各异的立秋食俗。杭州一带流行“食秋桃”。立秋时大人小孩都要吃秋桃,并把吃完的核留存起来,等到除夕这天把核丢进火炉烧成灰烬,认为这样可以免除一年的瘟疫。天津地区讲究在立秋当日吃西瓜或香瓜,称“咬秋”,寓意炎炎夏日酷暑难熬,时逢立秋,将其咬住。另一种说法是可以清除暑气、避免痢疾。相传明时庐州府崔相公之女就是吃西瓜让“癞痢”落疤自愈的。立秋这天,庄户人家在自己的瓜棚下或地头的树荫里,一家人围席而坐,随意尽情吃“秋”,尽享这难得的乐事。