宋画中的“人造”避暑山庄

2020-07-18朱伊凡

朱伊凡

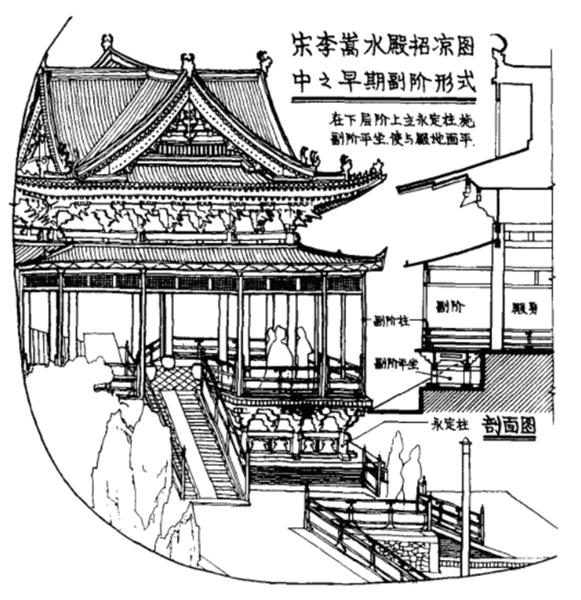

傅熹年《宋画中表现的副阶平坐示意图》,以此画作为唐长安大明宫含元殿原状探讨的依据之一。

《水殿招凉图》是由南宋画院画家李嵩创作的小尺幅画作,现藏于台北故宫博物院。在这幅24.5㎝×25.4㎝的绢本设色团扇画中,他以精巧工整的笔触描绘了夏日皇家园林入水口处的水榭廊桥及众人消暑乘凉的场景。

从魏晋南北朝起,文人雅士便常在扇面上绘画作诗,到宋元时期,团扇画进一步流行。为迎合皇家贵族的审美,其内容也多怡情养性、标举风雅。

团扇消暑、水殿招凉,小小的扇面展现了南宋皇家园林中的夏日消暑风光,而勾勒精细的水殿廊桥也可让我们一窥南宋官式建筑的风貌。

钱塘李嵩,长于界画

据《图绘宝鉴》记载:“李嵩,钱塘人,少为木工,颇达绳墨。”历任南宋三朝的画院待招,也就是国家供养的画家。他尤其擅长界画,以之展现出南宋临安繁华都市的一角。

界画,是以亭台楼阁、舟车桥梁为主题的一类画作。作画时,画家需使用界尺引线,十分注重理性,由此得名。“尺寸层叠皆以准绳为则,殆犹修内司法式”,不同于写意画的随性泼洒,界画的线条勾勒要求横平竖直,构图严谨,做出的画可以称作是当时的建筑效果图。画家不仅要有深厚的绘画功底,还要熟知建筑结构尺寸。在构图方式上,界画采用透视投影与斜投影,具有视点高、物象远的独特风格。到了南宋,借助山水草木的点缀烘托,细密的线条也被赋予了生动的气韵,为画面增添了高远意境。

对于当今学者而言,除艺术审美之外,界画也是建筑研究的重要图像材料。梁思成先生在谈及敦煌壁画中的建筑形象时,曾有“虽远逊于实物遗例,却有时胜于史传记载”的论述。

李嵩所绘《水殿招凉图》中的建筑细节,为我们了解南宋皇家贵族的建筑与园林提供了一个重要窗口。

《水殿招凉图》(来源:“中国艺术品收藏”微博)

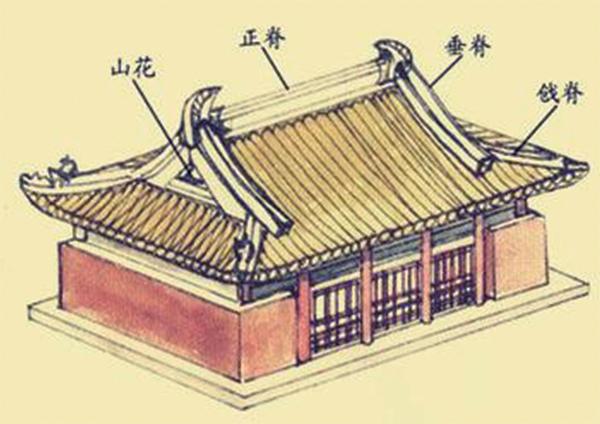

歇山顶(图片来源:网络)

宋、李嵩《水殿纳凉图》之一角(图片来源:刘敦桢《中国廊桥》)

复活于界画中的古代建筑

仔细观赏画面,首先映入眼帘的是其中的大殿。这临水之殿无疑是画面的焦点所在,它形态复杂,展现出宋代官式建筑的秀丽绚烂。

让我们自下而上一一探索这座水殿。为防潮,临水亭台建有砖石台基,上为直接承托平坐斗栱的永定柱,并由横向柱脚枋构成底框。平坐,就是用立柱、斗栱所架设的平台基座,多见于楼阁建筑之中。平坐之上立房屋,既可避免木构被水浸蚀、提供较稳固基础,也赋予了建筑玲珑剔透的整体风格。

平坐之上施有木勾阑围护,供人扶手眺望。各面落有四根檐柱,外围另建有回廊,称副阶周匝。除遮阳挡雨的基本功能之外,也增加了建筑整体的层次感。水殿沒有墙体围护,四周通透,是实际意义上的方亭,适应了临安炎热夏日空气需流通的需求,也方便人们临眺四周的湖光山色。

各面檐柱上端借由阑额横向连接,上托斗栱,架梁枋以承椽。值得注意的是,水殿上翘的飞椽(檐下伸出的一排木条)并不真实,而是界画中飞椽仰画的特殊手法,用来清晰地呈现檐下的斗栱层。

所谓斗栱,是在方形坐斗上用若干小斗与弓形栱层层叠配而成的,用来承托柱梁及出檐的重量,是中国古代建筑的代表性特征。唐宋之际,斗栱式样趋于统一,匠师以栱的高度为尺度确立模数制,使用材趋于规范化。斗栱的有无、多少也是一种衡量建筑等级的重要标准。

斗栱之上则是水殿最具特色的屋顶样式。其由两个歇山顶正脊十字相交而成,下添一层檐,为重檐十字脊歇山顶样式,体现较高等级。屋檐两头微微上翘,既可防止雨水冲毁台基附近的地面,也赋予了这一大型屋顶相对轻巧活泼的风格。

借由水殿,可以看到中国古代各类单体建筑的共通体例,即台基、屋架、屋顶的三段式组织,并以斗栱作为柱梁节点的关键。许多构件在满足实用的基础上还带有艺术加工,也反映了风姿绰约的古代建筑兼具实用与装饰之美。

廊桥上的典雅江南风

除了结构精巧的水殿外,《水殿招凉图》还为我们展现了一幅建于园林入水口的廊桥图景。水殿斜后方的廊屋构造精巧、造型别致,带有江南典雅之风。与房屋建筑一样,廊桥建筑也大致划分为桥基、桥身与屋顶三部分。

具体而言,中间的建筑下方在水中建有两列木柱,上承桥身及屋顶,这是供游人观赏休憩的主要平台。桥身两翼为勾片状勾阑,上施阑额、斗栱覆以盝顶,并保留屋檐及四角起翘。盝顶,即在梁架之上直接铺木板而成的平顶构造。两侧博风板起翘,使廊桥整体更显轻盈。

左右两间则临水筑基,其上木柱较低,使得桥身与廊顶呈倾斜状,接于盝顶之下。桥身部分也以勾片状勾阑围护,带有一定装饰性。与水殿基座结构类似,两侧桥基上铺着方砖,边沿设压阑石和角柱,立面铺砌青砖。入水部分的桥基,立面杂石层叠、上铺方砖,转角柱石直接入水,在四周水中等间距钉入木桩以保护桥基。

廊桥,即在木梁之上加筑廊屋。建筑史学家刘敦桢先生认为,其可能与西汉时产生的连接台殿之间的木构阁道有关。廊桥多见于南方地区,至今仍有一定数量的遗存。在最初保护桥面木构、挡风避雨遮阳的功用之外,廊桥逐渐成为人们交流活动的重要空间,有时也成为商贩往来的集市或是文人墨客宴饮酬酢的地点。

人造消暑胜地

从建筑回归园林本身的功能,水殿、廊桥融于四围水景之中,并与叠石、树木、远山构成层次丰富的纳凉空间。这一园林之所以能够成为当时人们消夏避暑的重要场所,实际是有赖于画面背后的闸口,这也是造景工程的基础。

在灵隐飞来峰下的冷泉亭避暑是宋代杭州的风尚。为疏浚泉水,当时在冷泉亭右侧建有石闸进行蓄水排洪。每逢山雨滂沱,开闸放水,裂石飞花,蔚为奇观,“冷泉放闸”由此成为灵隐一景。

面对江南的湿热酷暑,自中原而来的南宋皇室贵族痴迷于这般景致,甚至不惜在园林建筑中效仿。而《水殿招凉图》无疑是对南宋园林效仿“冷泉放闸”景致的最佳注解。该园林将湖水引入别院,跌落成势,从而人工降低环境温度,可谓宋代的“高科技”住宅。

同单体建筑兼具实用与装饰的特点一致,水闸并非简单的水利设施,而同属于园林景观营造的一部分。运用植树、叠山、引水、借景等造园手法,水殿、廊桥和水面相通透,纳远山并天色于一庭。湖水联通了园林内外空间,此间建筑也成为园林和自然环境之间的过渡。

由此,李嵩在《水殿招凉图》中展现了南宋皇家园林的一角。实用技术与装饰艺术的融合在水殿、廊桥上得以充分展现,叠石、水闸等人造景观又与园内自然景致层层堆叠,并以远山将院落布局空间不断拓展,形成层次丰富、自然与人工相映的园林景观。

灵隐寺前之冷泉亭图片来源:网络