我决定认命

2020-07-16李斐然

李斐然

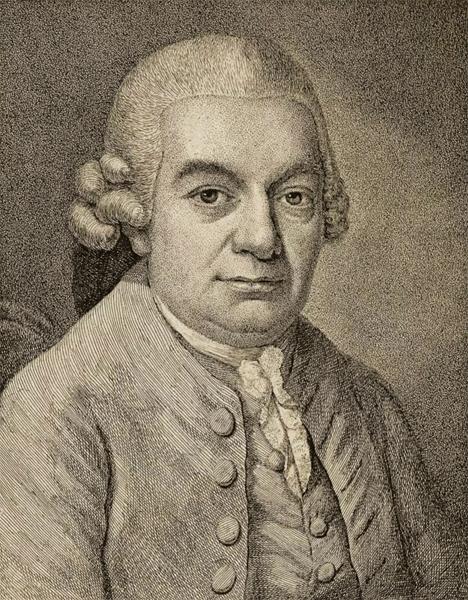

C.P.E.巴赫

遇到这样的时代

只有在博物馆里,人生才能一眼望到头。德国漢堡有一个作曲家博物馆,音乐家的人生被刻在墙壁上,用一句话、一排作品列表来展示。“我热爱花朵”,这是泰勒曼的人生;“我想回到汉堡”,这是勃拉姆斯的活法。而属于C.P.E.巴赫的那面墙,刻着一句不太一样的判语:“我决定认命。”

J.S.巴赫一生有过20个孩子,活到成年的有10个,成为音乐家的有4个,而C.P.E.巴赫就是当时巴赫家族声名最大的一个,在世的时候名气甚至超越了父亲。然而在此后的两三百年间,音乐评价发生了天翻地覆的变化,他被人批评,被人忘记,又被重新提起。现在的音乐史中,伟大的巴赫——今天我们都知道的那一位——指的是C.P.E.巴赫的父亲,而C.P.E.巴赫只是J.S.巴赫的第二个儿子,活在柏林和汉堡的“小巴赫”。

1772年,英国音乐历史学家查尔斯·伯尼为了撰写德国音乐现状,去德国汉堡拜访这位小巴赫。出发之前,他以为自己是去采访一个天才的辉煌一生。那一年,小巴赫已经58岁了。他在柏林给腓特烈大帝做了近30年的琴师,而后接替教父泰勒曼在汉堡教堂的职位,做了这里的管风琴师。他拥有令人敬畏的声名,后辈莫扎特还曾从萨尔茨堡专程赶来,就是为了向小巴赫求教。

我决定认命

到了汉堡,伯尼见到小巴赫,他是一个风趣而亲切的人,不像他父亲那样严肃,只沉醉在纯粹的音乐里,小巴赫投身于世俗生活,热衷于结交朋友。小巴赫带伯尼逛了热闹的汉堡,陪他参观了每一座教堂,如数家珍地讲解每一件乐器的来历,然后邀请他去喝酒。小巴赫劝他,音乐是有的,但还是别听了,这里只有破演出。

伯尼在留给后世的音乐史文献《德意志音乐现状》里写道,起初,他以为这是小巴赫在开玩笑,大师怎么可能会有破演出?于是第二天,他还是去了圣凯瑟琳教堂听周末演奏。令他错愕的是,玩笑竟然是真的。

“在现场,我见证了出色的谱曲,搭配乐团极其拙劣的演奏,以及全场毫无兴趣、心不在焉的听众。这个人显然是为伟大的音乐而生的,他有能力为精良的乐团、高雅的听众创作伟大的旋律,但不幸的是,此刻的他并不拥有这样的条件。”伯尼写道,“在汉堡,这显然不是一个音乐的好时代。”

在教堂听完了糟糕的演奏后,回家路上,C.P.E.巴赫告诉伯尼:“伟大的音乐是有的,但是你来的时间不对。”事实上,后世历史也证明了他的预言——再早50年,是辉煌的巴洛克时代,再晚50年,浪漫主义就会兴起,然而C.P.E.巴赫恰恰活在了两个时代的过渡期,能够理解他的新听众还没有养成,束缚他创作的前代规矩也尚未被破除。小巴赫用一生解决的是一个莎士比亚式的人生命题——如果你有天才的能力,但遭遇了拒绝伟大的时代,你打算怎么办?

伯尼记录下那个时代的答案。小巴赫平静地坐在教堂里听完自己作品的糟糕演出,回家,继续为了生计谱曲,教学,写书,然后吃饭,喝酒,结识朋友。

如今,C.P.E.巴赫的人生答案被刻在博物馆的墙上,那是他对命运的回答:“我决定认命。”

活在永恒里

相比于儿子的处境,父亲J.S.巴赫拥有纯粹的音乐世界。他一辈子都在写各种各样的宗教作品,用音乐去接近上帝,所以,老巴赫一生都活在自己的精神阁楼里。因为被繁重的工作和生活压得喘不过气来,加上莱比锡是一个闭塞的城市,所以他并没有意识到自己做的事情有多么伟大,也就从没有过渴望伟大声名的念头。

在家里,他在孩子中间工作。他跟第一任妻子生了7个孩子,与第二任妻子生了13个孩子,所以大部分时候,家里总是很热闹,房间里总有人走来走去,作曲的时候他还得抱着一个婴儿。巴赫的家里充满了音乐,他喜欢坐在羽管键琴前面,和孩子们一起演奏。如果做完家务时间还够,妈妈也会参加,大家一起合唱杂曲,一人唱一句,随心所欲地唱。

为了教孩子们弹琴,巴赫挨个教他们练习两只手的每根手指;如果有孩子灰心了,他就写一点好听的短曲子哄孩子练习。《平均律》的第一卷就是巴赫为了长子学琴所写的,而今天初学钢琴的孩子们所练习的《小步舞曲》《小前奏曲》和《创意曲》,也是巴赫写给自己孩子的练习曲。

腓特烈大帝在无忧宫的长笛演奏会上。〔德〕门采尔油画

小巴赫就是在这样的环境里长大的,11岁的时候,他就能够完美视奏父亲的作品。读大学的时候,小巴赫在莱比锡大学和法兰克福大学攻读法律,但学业完成后他就迅速转行,投身音乐。他成为普鲁士王储乐队里的羽管键琴师。后来,这位王储成为历史上最出名的音乐爱好者——腓特烈大帝。画家门采尔有一幅著名油画《腓特烈大帝在无忧宫的长笛演奏会上》,在国王旁边弹琴伴奏的人就是小巴赫。

拥有一个懂音乐的领袖,究竟是幸运还是不幸,这很难说得清。腓特烈大帝是一个热爱音乐的人,他是一个技艺精湛的长笛演奏家,自己也会作曲。他对艺术发展有贡献,造就了一个艺术时代。他组建了管弦乐队,培养了一批艺术家;在他即位后,柏林才建造了现存规模最大的柏林歌剧院。

但音乐是用来取悦国王的,由最高统治者来主宰快乐。“国王总是站在宫廷乐长身后,双眼紧盯着乐谱……和在军营里一样,他是纪律严明的检察官。”腓特烈大帝用专制精神统治了音乐。在无忧宫,每天下午5点到6点,他会举办音乐会,让人们恭恭敬敬地听上三四首他的长笛炫技表演,然后喝彩。

不幸的是,小巴赫和国王的音乐品味不一样。从小跟着父亲见识过丰富多样的音乐风格,小巴赫喜欢创新,然而腓特烈大帝是一个不折不扣的保守派,他只欣赏属于过去的“音乐全盛时代的作品”。

在这样的环境里,小巴赫当了27年皇家琴师,写了27年取悦国王的旋律,这让他受挫。有一次,在国王吹完一段独奏后,大臣们恭维喝彩:“多么好的节奏!”只有小巴赫低声咕哝:“节奏乱七八糟!”

小巴赫在汉堡度过了自己人生最后的20年。在汉堡的很长一段时间,他一首曲子也没有写出来。老巴赫去世后,音乐风气从取悦上帝、取悦国王进展到取悦听众。那时候,主要的听众是贵族,他们高贵,但也浅薄;他们追求音乐风雅,但不想动脑筋,不想去听复杂的愁绪,只想被优美的旋律征服,为绚烂的技巧迷醉。有一个横在当时作曲家面前的创作审问:音乐的存在是为了表达什么?音乐的演奏又是为了取悦谁?

在汉堡的日子里,小巴赫的音乐逐渐演变出两种不同的形式。他仍在勤奋地創作音乐,迎合当时潮流,写华丽的音乐,献给上帝、贵族和资助人;但他开始创作另一部分作品——写给自己的旋律。

写给自己的作品在当时听来都很古怪,小巴赫开创了一种新的形式——表现力。他将自己的情绪倾注在作品当中,这是与此前所有作品迥然不同的。今天的人们早已习惯,音乐是一种情感表达,如肖邦的忧愁,柴可夫斯基的悲怆,但是在小巴赫所生活的18世纪,他是第一个用作品倾诉自己真实情感的人。对父亲老巴赫来说,音乐庄严、神圣,是对上帝表达敬仰的工具,但是小巴赫开始让音乐充满人的喜怒哀乐,让它去容纳作曲家的真实感受。

可以说,老巴赫一生用音乐回答了上帝的提问,而小巴赫用一生回答了自己——当音乐不用取悦上帝、国王,也不用取悦世人时,就只用来取悦自己,和像我一样的爱乐人。

“我意识到,音乐必须首先触及真心。”小巴赫在自传中这样写道。他还在自己另一部论著上写了类似的句子:“一个音乐家只有先打动自己,他的音乐才能打动其他人。”

在200多年前的音乐世界,这是先锋的观点,它遭到过否定,但最终,它得到一代又一代音乐家的认可,海顿、莫扎特、贝多芬、门德尔松以及勃拉姆斯,都是小巴赫的追随者。

临走时,小巴赫邀请伯尼参加晚宴,那天晚上他亲自演奏了自己的作品。那是一场令人感动的演出,演奏中的小巴赫极像他的父亲,专注、投入,仿佛存在于一个纯粹的世界里。只不过,小巴赫并不是为了服务上帝,他的音乐是他的世界。“他渐渐变得富有活力,看上去已经陶醉其中。在那一刻,他并不只在演奏音乐,他也被音乐深深打动了。他的目光凝聚,嘴巴微微张开,整个人陶醉在另一个升华的世界里……”

重逢

晚年认命的小巴赫在汉堡再度忙碌起来。他负责当地五大教堂、两所学校和全城大大小小的音乐演出。他热衷于生活,更热衷于音乐,除去为教堂创作的作品,他还经常举办自己的演奏会。去世那一年,他的音乐活动总数在200场左右。

他创作了巨著《键盘乐器的正确演奏法》,这成为最权威的指导性论著。贝多芬直到1809年还在称赞小巴赫:“不仅给我最大的乐趣,还够我仔细研读很久。”他要求出版商为他买所有可以买得到的小巴赫的作品。深受影响的莫扎特亲自指挥了小巴赫的清唱剧《耶稣复活与升天》,盛赞他的成就。

然而音乐史在很长一段时间给了小巴赫极其苛刻的评价。最有名的是舒曼的批评:“一个在音乐创意上远远比不上父亲的儿子。”还有人讽刺他是“老巴赫风格的拙劣模仿者”。保罗·朗多尔米的《西方音乐史》这样定义小巴赫:“只能说是半个天才,因为他没能写出不朽的杰作。”

长期以来,小巴赫的名字被埋没在父亲的影子里,成了时代的一条注脚。没有多少人去研究他的作品,他的名字只被用来解释老巴赫的家族史、莫扎特的早年经历和贝多芬的风格起源,直到勃拉姆斯重新发现了他。勃拉姆斯重新聆听他的作品,这位同样长期受到低估的音乐家给予小巴赫极高的评价,并且重新编辑了他的不少作品。

今天重听小巴赫的作品,会惊讶地发现,小巴赫生活在两三百年前,但他用作品留下的感受在今天仍让人产生共鸣。他的音乐中流淌出的那种真实情感,感伤、苦闷、喜悦、欢愉,是一种未经复杂技巧修饰的表达,这种情感表达既真切又独特,在此前此后的时代都不曾出现,却与当下的人能够形成心灵共振。这也就是乐评人辛丰年所描述的“古典音乐是一种重逢”。当你在琴键上寻找当年巴赫的曲谱指法,重现一段旋律时,音乐带给你的感动,也许和数百年前作曲家的感动是一样的。人类在那一刻可以跨越时间,实现一种重逢。

(空空小菜摘自微信公众号“人物”)