无问西东话“中庸”

2020-07-16李博

[摘要]学界一般将儒家的“中庸之道”理解为一种道德态度,一种“无过无不及”、不走极端的个人修养;但在先秦古儒那里,“中庸”绝不仅仅关涉个人品质,而更是一种政治上的方法论。同时,在西方“中庸之道”也是源远流长,最早可追溯到古希腊的亚里士多德,并成为近世英美保守主义政治学说的重要原则。由于英美保守党派在现实政治中强大而持久的影响力,“中庸”在西方社会的实际作用其实远高于在中国。具体说来,“中庸”是一种“执两用中”的方法、策略,它不预设任何“成见”,也不相信人自身的理性判断,而是在对立的两极之间保持一种动态的平衡,尤其是在传统与革新之间维持一种张力,这也是英国社会得以较为平缓地从中世纪过渡到现代最为重要的原因之一。这种“执两用中”的策略其高明之处在于“审慎”——“执中”尽管未必是“最正确”,但至少不是“最錯误”,这就是保守主义的“审慎”态度。这种“不求有功先求无过”的逻辑,对于政治实践来说十分重要,它所关注的首先是共同体如何能够长期存续,而不是如何走上峰巅。

[关键词]中庸之道;执两用中;审慎;保守主义;中道

[作者简介]李博(1980-),男,哲学博士,中央民族大学哲学与宗教学院(北京100081)。

“中庸之道”是我们中国人十分熟悉的一个词,早在孔子之前“中庸”思想就广泛存在于古代典籍之中;经孔子的大力倡导,“中庸”成为儒家思想中的一项原则而为世人所熟知。但近世之人常将“中庸”误以为摇摆不定、无底线的退让;而其实“中庸”是一种坚定的原则,它是一种既不能“卑”又不可“亢”、既无过也无不及、既要有所追求又不能走极端的态度。不过这种理解仍然远不能说是全面的,更谈不上深人。

我们今天对“中庸”的这种深具道德哲学倾向的理解,与宋明以降哲学色彩浓厚的新儒家不无关系;但在先秦古儒那里,“中庸之道”并不仅仅是一种个人品格,而更是一种政治方法。更为有趣的是,这种我们以为是中国独有的古老思想,“五四”以来广为人们所批判的“糟粕”,其实在西方也有,其历史也与在中国一样久远;而且西方的“中庸之道”更为接近中国先秦的古儒,也兼具道德与政治的意涵;甚至其在西方历史上的影响还要更大,至今仍是西方某些政治思想中的关键。

一、儒家“中庸"溯源

“中”在甲骨文、金文中的字形为一面多斿的旌旗的形态,古代的旌旗由多条叫做“斿”的飘带组成,其中王旗的“斿”为十二条,诸侯旗的“斿”数则等而下之。“中”字里面的竖线“|”为旗杆之意,而中间的“口”字形具体指代什么并无定论,但无论哪种看法都“表示居旗的四六游之中”,其位置处于旗杆的中段,把“斿”分为上斿和下斿,因此“中”的本意就源于此,后来被引申为不偏不倚、中正平和之意。《尚书》中所载,盘庚之时,很多人对迁都持消极情绪,盘庚就劝告人们说:“各设中于乃心”,要求大家摆正心态。周人继承了这种观念,并发扬为“尚中”的思想。在周人的典籍中,尧在将帝位禅让给舜的时候,对舜训诫道:“天之历数在尔躬,允执其中。”后来舜帝晚年禅位给大禹的时候,也是嘱咐大禹要秉承中道:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”这里的“中”就是指“中道”。

“庸”字的本意,《说文解字》的释义为“用也,从用从庚。庚,更事也”。也就是说“庸”的古义为“用”,从用从庚;而对“庚”的解释为“位西方,象秋时,万物庚,庚有实也”。因此“庸”的本意就在于实用。《中庸》的说法未免有过度阐释的嫌疑:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”这种说法与思孟学派发端的反思性儒家哲学有关。东汉经学大师郑玄对“中庸”这样解释:“庸,常也。用中为常,道也。”他又说:“名曰《中庸》者,以其记中和之为用也。庸,用也。”因此从郑玄的解释来看,中庸的意思就是以“中和为用”。其中“和”也是一个古老的哲学概念,其意为多种事物的和谐共存,儒家提倡多元与协调,而反对单一的“同”,如孔子说“君子和而不同”,“和”与“同”是一对意义上相对立的概念。

唐代孔颖达对“中庸”的解释与郑玄的注解基本一致:

庸,常也。君子之人用中以为常。

直至宋明时代也大多持类似观点,不同学派的看法尽管有所差异,但大致如此。如程颐认为:

不偏之谓中,不易之谓庸。中者天下之正道,庸者天下之定理。

可见程颐的中庸与郑玄所解释的并没有多大区别,此处庸的释义是取其“常”的意思。另一位宋代大儒朱熹对“中庸”看法稍显不同,但其区别也主要是集中在对“庸”的理解上的细微差异:

中庸者,不偏不倚,无过无不及,而平常之理,乃天命所当然,精微之极至也。

朱熹只是将“庸”之“常”义理解为“平常”而已。因而中国传统上,“中庸”之意即“用中以为常”。

二、“执两用中"的方法论

那么,“中庸”的思想内涵是什么呢?日常生活中,很多人把中庸理解为市侩圆滑,或者毫无原则的折中主义,这些实属望文生义,是严重的误解。

如果抛开儒家的理念而单纯谈“中庸”的话,从内容上来说其实“中庸”本身并没有十分明确的、特定的理念,而仅仅是一种不偏不倚、中正平和不走极端的态度,如子贡问到,师与商谁更贤德:

子贡问“师与商也孰贤?”子曰:“师也过,商也不及。”曰:“然则师愈与?”子曰:“过犹不

及。”

子贡或许以为“过”相比“不及”会更好一些,而孔子却说二者其实是一回事。也就是说,世间之事往往不是黑白分明极端对立的,“错误”的对立面未必就是“正确”,而或许是另一种错误,因而凡事要适度,不可偏激。但这还仅仅是从个人修养、道德品行上来说;而儒家“中庸”真正的意义实在于政治,即“执两用中”的政治方法。子思作《中庸》,其中说道:

舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,其斯以为舜

乎!

已经清楚的表出了这种思想。“执”即握持之意,“两端”亦即两种相互对立或矛盾的观念、看法或政治主张。因此,“执两用中”也就意味着同时把握相互对立的两种观念,并不极端地倾向于任何一方,而是立足于二者中间,用一种空间的意向来比喻说明这种不作明显倾向性选择的态度。即使某一方的观念看似极好,或极为正确,也不应该呈现出严重偏激的倾向性,“执其两端,用其中于民”。孟子对这个问题讲得很清楚:

杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也。墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之。子莫执

中,执中为近之。

杨朱“拔一毛而利天下,不为也”是典型的个人主义,以个人为衡量是非的本位;而墨子则是典型的“普世主义”,“摩顶放踵利天下,为之”是以整个天下作为本位。孟子认为扬子与墨子的观念尽管都有道理,但都失之偏颇,其意皆极端;而“子莫执中”,执中尽管也并不完善,但已经离正道不远了。

乍看起来,这种“中庸”思维似乎非常奇怪,既然明明知道某种观点是正确的,为何却又不去大力践行呢,这其中有什么道理呢?这是因为,儒家在政治实践上对于人的理性保持一种审慎的警惕,对理性的不足与局限有着深刻的洞见。《论语·子罕》中记载着孔子的这一见解:

吾有知乎哉?无知也。有鄙夫问于我,空空如也。我叩其两端而竭焉。

孔子这段话说的再明白不过了,即明确承认人在理性上的不足。我们认为一个观点是好还是坏,其实都是来自我们自身作为认识主体的判断,而这些判断必定是与我们实际的理性能力、我们的认识能力、经验阅历、乃至身份地位密切相关的。因此,“我”认为很好很正确的东西,其实或许未必有那么好、那么正确。所以,孔子首先就强调要“自承无知”,“吾”是“无知”的,“无知”是人固有的状态;这样就不会由于自己理性、认知能力上的不足而陷入偏执,这是一种非常可贵的反思性(self-reflective)认知。

而既然承认“我的无知”,那么其政治理念当然就是“空空如也”。如个人主义偏重个体,集体主义偏重集体,自由主义推崇“自由”,而“中庸”则并没有任何“题中之义”或特定的方向。这一点正如孔子所说“无可无不可”,也符合哈耶克对保守主义者的描述:

在保守主义者和进步论者之间的拔河比赛只能影响到当时发展的速度,而不是方

向……自由主义者要问的问题,首先不是我们应该行使多快或多远,而是我们应该驶向哪

里……后者(保守主义)一般只是持有一种对时代偏见的温和、中庸的解释……

另一位英国保守主义学者奥克肖特对社会政治有一个著名的“船喻”,他说:

在政治活动中,人们是在一个无边无底的大海上航行;既没有港口躲避,也没有海底

抛锚,既没有出发地,也没有目的地,他们所做的事情就是平稳地漂浮。

他以一艘“船”来喻指社会,而且这个社会之舟“既没有出发地,也没有目的地”,也就是说,保守主义不认为有谁能为社会这艘大船提供“方向”。这与自由主义是根本不同的,正如哈耶克所说,自由主义有着明确的方向——“自由”——尽管对于何谓自由有着众多的理解。因此,“中庸”这种方法首先就要承认自己的“无知”,不要预设任何“成见”。

那么,既然“我”是“无知”的、既然政治理念“空空如也”,那么最佳的策略就是,“叩其两端而竭焉”。这一点在英格兰近世的政治与宗教变迁之中体现得淋漓尽致:首先立足于传统,此为一端;新观念、新事物则为另一端;然后,“执两用中”,站在新、旧两端之间。因而英格兰的政治既要维护传统,又不否定革新;既不是完全旧的,也不是全然新的——英国的社会演进就是在这样持重的方略之下缓缓前行,使英国社会得以较为平缓地从中古时代过渡到现代。这就是东方的儒家与西方的保守主义所共有的一种政治智慧——“中庸之道”,二者相隔万里、相距千年,却有着几乎同样的政治思维。

三、西方保守主义的“中道"

在西方,“中庸”思想源于古希腊时代,古老的戴勒菲(Delphi)神谕中就有所谓“凡事不可过度-(9的说法。与孔子差不多同时代的亚里士多德也明确提出了“中道”的说法,并极为推崇。他说:

有三种性格(diatheseis),两种是恶的,其一是过度,另一是不及,一种则是中道。

已经充分地说过了,伦理德性就是中道,以及怎样是中道。

源于亚里士多德的这种“中道”思想,在欧洲传承久远。亚氏被誉为西方保守主义的滥觞,“中道”思想就是西方保守主义的一种重要方法,并在近世英格兰的保守主义思潮中被发扬光大。英国当代保守主义思想家斯克拉顿在强调保守主义之于社会的意义时就说:

乱世的征兆就是:那些“中庸之道”(moderation)的倡导者,那些要在极端立场之间寻

求切实可行的“中间路线”(middle course)的倡导者……将会得到满怀敬意的信从。

哈耶克也是如此看待保守主义:

保守主义是中间路线的倡导者,他们没有自己的目标,由一个信念引导,那就是,真理

必定位于两个极端之间的某个地方。

哈耶克此处所用的“中间路线”(The Middle Way)一词,就是指当时的英国首相、保守党的哈罗德·麦克米伦的纲领性著作《中间道路》一书,该书的英文书名正是“The Middle Way”。因此在分析西方右翼政治学的时候,可以明显感觉到一种令中国人十分熟悉的“中庸”味道,儒家“执其两端,用其中于民”的策略无疑正是哈耶克与斯克拉顿所说的“中间路线”。

实际上将今天英格兰保守党的“中庸之道”追溯到亚里士多德未免太过,但英国保守主义的这个特点绝不是到了20世纪才有的,甚至不是现代英格兰保守主义奠基者埃德蒙·伯克的时代才出现的,而是这个民族的一个古老的性格特点。早在伯克撰写《法国革命论》之前的两百年,面对当时清教徒对英国国教的严重挑战,英国神学家理查德·胡克于1594年出版了《论教会政体的法律》一书,其中提到两大原则,一个是“三十九条信纲”,而另一个原则就是“中庸之道”,将英国国教(安立甘宗)定位于新、旧两教之间,此后的英国國教一直秉承这些原则。而且,理查德·胡克的这些思想,也成了后世埃德蒙·伯克保守主义的渊源之一,亨廷顿就曾说:

在伯克之前两百年,这部著作就已经描绘了伯克思想的每一个重要环节。他们的保

守主义主旨几乎完全相同。

也正因于此,英格兰安立甘宗作为新教三大宗派之一,成为新教之中最为宽容、也最为兼容并包的一派。我们知道,新教诞生之初各宗大多比较激烈而不宽容,其中以加尔文宗各派为甚,过于虔诚与纯洁,故而不能忍受天主教或无神论的存在。而安立甘宗则因其包容而复杂多样,至今既有倾向于路德、加尔文教义的低教会派;也存在着倾向于旧天主教的高教会派。

所以,保守主义在很多基本问题上的看法,确实都体现着“中间道路”的特点。对于个人主义与国家主义的关系,保守主义既反对个极端的人主义又反对极端的国家主义,但是同时既承认个体权利,又承认国家共同体的必要性;在自由与权威的问题上,保守主义则既反对绝对的自由又反对极端的权威,正如刘军宁先生所说:

没有权威的自由是放纵,没有自由的权威是专制。

这就能够解释何以保守主义总是强调“平衡”,对自由与秩序的平衡、民众与国王的平衡、传统与革新的平衡、以及英国人所津津乐道的“混合政体”等等……究其根本都在于这种“中庸之道"的观念。

四、“中庸”的智慧——审慎

那么,“中庸”这种思维方式到底有什么意义呢?上文我们提到,西方保守主义所秉承的“中道”思想滥觞于亚里士多德,我们看一下亚里士多德的说法:

有三种性格(diatheseis),两种是恶的,其一是过度,另一是不及,一种则是中道……

这样看来,三者之间相互对立,而两极端间的对立是最大的对立,因为两端的距离比对中

间的距离更远。

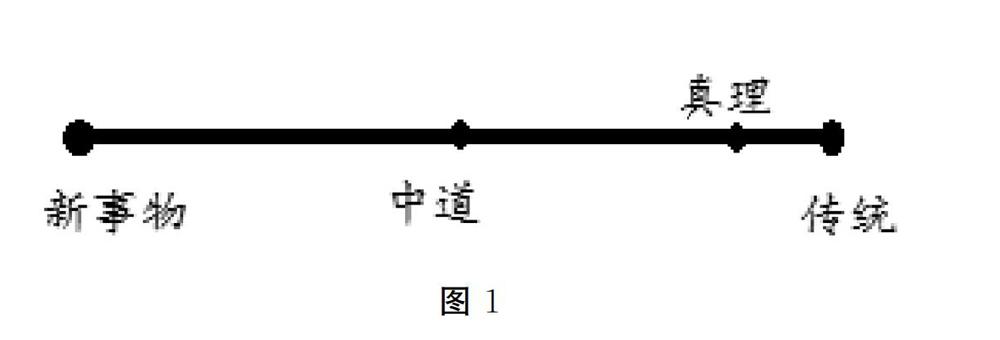

这是用一种空间的意向来阐释保守主义所独有的一种政治“智慧”。对此,我们可以假想一条线段,用线段的两个端点来表示两个极端(如“过与不及”或“传统与新事物”);用线段的“中点”表示“中道”。此外,在线段上取任意一点作为“真理”可能的位置(“真理”的位置可以任意选取,甚至可以选择与两极或中点重合的位置):

从基本的几何学原理出发,我们可以得到一个极有趣的结论——无论“真理”在何处,“中点”距离“真理”或许并不是最近的,却一定不是最远的。也就是说,或许是右边的“端点”距离真理更近;或许是左边的“端点”距离真理更近;但无论怎样,“中点”距“真理”一定不是最远的。即使“真理”并不在线段上,也并不影响这一结论。我们不妨选取平面上的任意一点以指代“真理”,如图:

根据几何学原理,我们仍然可以得出同样的结论:无论“真理”在哪里,“中点”距离“真理”尽管未必是最近的,但一定不是最远的。

亚里士多德的这种看法在中国传统儒家思想中几乎有着同样的表述,如上文引述孟子的那段话:

杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也。墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之。子莫执

中,执中为近之。

也就是说,杨子是一个极端(个体主义),墨子是另一个极端(天下主义);而“子莫”执中,执中为近之。注意,孟子这里并不是说“执中”就是真理,而是“执中为‘近之”——“执中”尽管未必是真理,但至少不会错的太离谱。

这就是“中庸之道”的智慧:人的理性尽管不足以知道“真理”在哪里,并不知道如何才会最“正确”;但却至少可以确切的知道,怎样才能避免“最错误”,那就是“中道”。它所首要关注的不是如何能够“最正确”,而是在于如何避免“最错误”,这就是保守主义的“审慎”态度。这是一种“不求有功先求无过”的逻辑,对于政治实践来说,它所关注的首先是一个政治实体如何能够长期存续,而不是如何走向峰巅。

由此分析即可得知,无论是对传统的维护还是对理性的警惕,保守主义的这些观念实有着一致的诉求,那就是“规避风险”,从而使社会共同体得以长久生存与发展。在保守主义者看来,无论理性有多么睿智,只要走向了极端与激进,那么就如同一个惯于孤注一掷的赌徒,总是冒险将所有筹码押在某个自以为“正确”的选项上——或许他很高明,常赌而皆赢;但是只要输一次,却足以走向毁灭。而只有“用中以为常”(中庸之道)才能让社会这艘大船在茫茫海上维持航行,风雨有其时却不至于沉没。因此,对于保守主义者来说,稳定的“秩序”比空洞的“权利”更重要;共同体的存续比美好的“自由”更实在,恰如《中庸》所说:

君子居易以俟命,小人行险以徼幸。

所以,秉承“中庸之道”,那么就要对理性主义者“自以为是”的冒险保持足够的警惕。埃德蒙·伯克说:

它(社会)是许多世代中许多人思想的结晶。它不是简单的、表面的事情,也不是肤浅

的理解力所能够估价的。

一个无知的人,只要不愚蠢到时光倒错的程度,他就仍然信心十足地认为,他能安全

地把一部多半由别的轮子、弹簧和摆轮以及对抗和合作力量所组成的,具有另一种外表、

重要性和复杂性的道德机器拆散而又拼拢起来。

社会是一个极为复杂的系统,它不仅仅是一个机械的系统,而是一个复杂的有机体;社会中的每一个人也不仅仅是一个零件,也不是简单的动物,而是有着善与恶、道德与欲望的复杂存在。以人有限的理性是无法完全加以认识的。所以,贸然地把这个系统拆散、再重新拼在一起,其实是一种非常冒险的行为,只有无知的人才会这么做;而“真正想做好的人一定担心行动失误。”因而真正有智慧的人就务必对社会的变革采取“审慎”的态度:

谨慎在政治和道德美德的序列中不仅是首要的,而且她是它们整个的指导者、管理者

和标准。

保守主义是西方传统的政治学说,它对西方政治文明的影响是深厚的;“中庸之道”作為先秦儒家与西方保守主义所共同拥有的原则,或会成为中西政治文明汇通之路上的一座桥梁。