生态旅游景区环境教育对游客行为的影响研究

——以长沙洋湖湿地公园为例

2020-07-16张海燕刘智狄

张海燕, 刘智狄

(湖南师范大学 商学院, 湖南 长沙 410081)

生态旅游的产生与人类居住环境质量恶化、环境意识觉醒和传统旅游业的生态化密切相关. 自上世纪90 年代以来, 我国许多自然保护区大力促进生态旅游的发展, 已取得了一定的社会效益和生态效益[1]. 生态旅游(ecotourism)是由国际自然保护联盟(IUCN)特别顾问谢贝洛斯·拉斯喀瑞(H. Ceballos-Lascurain)于1983 年首次提出来的, 主要强调保护性、自然性、社区参与和环境教育四大理念. 它以教育、引导为主, 是一种寓教于乐的旅游活动, 而生态旅游地则是良好的科普教育场所, 不仅能为旅游者带来一般意义上的旅游体验, 还能为旅游者带来相应的环境知识, 具有显著的环境教育功能[2]. 生态旅游景区主要是指具有一定的生态吸引力, 能够开展生态旅游活动的景区, 一般是较少受到人为干扰的自然区域. 例如自然生态系统比较脆弱、容易受到外来因素影响的自然保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区和国家公园. 生态旅游景区开展环境教育是合理开发利用资源、保护生态环境和适应生态发展的重要环节, 游客在旅游过程中可获得更多生态知识,使游客的环境态度更积极、旅游行为更环保、有利于生态环境可持续发展.

国内外学者对生态旅游景区的环境教育进行了较多研究, 普遍认为环境教育是生态旅游的核心组成部分, 是必不可少的要素[3,4]. 环境教育有利于提高人们的生态和环境保护意识, 同时有利于景区的可持续发展, 促进当地经济发展与社会和谐进步. 关于生态旅游环境教育的研究成果主要集中在环境教育的含义[5]、主要内容[6]、意义与目的[7]、方法与手段[8,9]等方面. 也有学者将生态旅游环境教育与游客认同度[10]、游客感知[11]相结合进行研究, 并通过环境教育, 以“理念-态度-行为”这一连续的过程来培养游客的环境意识, 影响游客的生态价值观, 最终改变游客的行为[12]. 环境教育与游客行为关系方面的研究成果较少, 夏凌云, 于洪贤[13]等认为环境教育通过两条路径影响游客的环境行为倾向, 即“环境教育-环境态度-环境行为倾向”和“环境教育-景观感知-环境行为倾向”. 本文借鉴心理学基本理论“态度影响行为”, 以湖南长沙洋湖湿地公园为案例地, 研究游客环境态度与游客行为之间的关系, 探索生态旅游景区环境教育对游客行为的影响, 为生态旅游景区开展环境教育工作提供借鉴.

1 研究方法与设计

1.1 案例地概述

长沙洋湖湿地公园是国家4A 级景区, 位于湖南省长沙市洋湖大道以北, 潇湘南大道东线以西, 靳江河以南、以东, 占地面积5.2 平方公里, 是长沙最大的湿地公园, 也是中部地区最大的城市湿地公园. 洋湖湿地公园集生态、文化、休闲、教育等多功能于一体, 通过修复湿地生态系统, 维护生物多样性, 发挥了湿地净化水质功能, 构建了城市、湿地生态与人居和谐发展的示范新城区, 是先导区“两型”社会建设重要的生态工程.

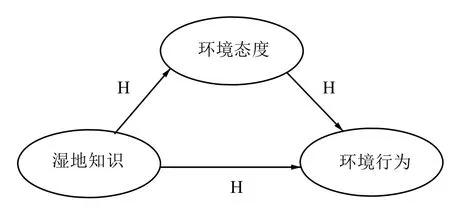

1.2 环境知识、环境态度与游客行为的关系

人类行为的改变往往是获取知识、产生信念和形成行为3 个连续过程所产生的结果[14]. 在生态旅游景区开展环境教育可以让游客获取更多信息和环境知识, 提高游客对环境问题的认识, 新的知识可以改变游客态度, 从而影响其行为. 环境解说是建立旅游者与目的地之间关系的关键因素, 也是生态旅游景区开展环境教育的有效手段, 通过解说可以使旅游者获取更多的环境知识, 并且改变其对环境的态度[15]. 通过对持不同态度的游客进行对比, 获取其行为差异, 旅游地可针对不同类型游客提供相应的环境解说内容, 从而提高景区的管理质量和效率[16]. 在借鉴前人研究成果的基础上, 本文提出以下3 个假设:

H1. 湿地景区旅游者的湿地知识对其环境态度有显著正向影响;

H2. 湿地景区旅游者的环境态度对其环境行为有显著正向影响;

H3. 环境教育在丰富游客湿地知识的同时, 对游客的环境行为有显著正向影响. 结合国内外学者对湿地旅游者的环境教育、游客环境态度与环境行为的研究成果(三者的关系如图1 所示), 首先检验假设H1 和假设H3, 即验证湿地公园开展以获取湿地知识为目的的环境教育是否对旅游者的环境态度和环境行为产生影响. 在显著值Sig. 0.05=或0.01 的情况下, 如果置信概率 0.05p < 或 0.01p< , 则接受原假设, 表明游客的湿地知识对游客环境态度及环境行为有影响; 否则, 拒绝原假设, 表明游客的湿地知识对游客环境态度及环境行为无影响.

图1 生态旅游景区环境教育对游客行为影响的概念模型

1.3 问卷设计

采用调查问卷的方式,进行预调研和正式调研获取数据. 调查问卷分为两个部分: 一是游客的人口统计学特征, 主要调查游客的性别、年龄、职业、教育程度、个人月收入、居住地等信息; 二是对湿地景区游客的湿地知识、环境态度和游客行为进行调查. 问卷的测量采用五分制李克特量表法, 以1~5 分分别代表“非常不同意”“不同意”“不确定”“同意”和“非常同意”.

1.3.1 湿地知识

由于本研究的案例地是洋湖湿地公园, 因此在环境知识方面重点设置有关湿地知识的内容, 问题项主要从湿地生态特征和湿地功能两个方面进行考虑. 在湿地生态特征方面, 问卷中设置了“湿地是指有静止或者流动水体的成片浅水区; 湿地中的土壤一般都吸水饱和; 湿地有与陆地不同的喜湿植物”3 个问题项. 在湿地功能方面, 问卷主要从湿地的水文功能和生态功能角度, 调查湿地旅游者对湿地功能的了解和熟悉程度, 问卷中设置“湿地被称作‘地球之肾’; 湿地对气候和大气成分有调节作用; 湿地可以调节地表和地下的水体径流; 湿地有净化水质和补充地下水的作用; 湿地可以为物种提供生存环境”5 个问题项.

1.3.2 环境态度

游客对生态旅游景区的感知及体验影响其对旅游景区的总体映象, 包括环境态度, 进而影响游客行为[17]. 本文结合国内湿地旅游实践及研究成果, 重点考查湿地旅游者对生态旅游核心价值的认知程度, 设置了“湿地旅游景区应注重环境教育; 景区的部分旅游收入应用于环境保护; 湿地景区的保护功能比经济功能更重要”3 个问题项. 其次, 为了考察湿地旅游者对生态保护的情感认同度, 设置了“看到有人破坏湿地会很气愤; 普通人可以为保护湿地的生态环境做贡献”2 个问题项.

1.3.3 环境行为

在游客的环境行为方面, 考虑到本文的重点是环境教育与游客在生态旅游过程中及其后续的环境行为之间的关系, 结合湿地生态旅游实际情况, 主要考查游客在旅游过程中看到他人破坏环境时的行为选择, 以及自身对生态旅游景区注意事项的遵守情况和旅游后对生态环境保护的关注程度及参与意愿. 因此, 设置了“旅游中详细阅读解说牌; 旅游时配合注意事项; 劝导他人不要乱扔垃圾; 劝导他人不要采摘植物; 旅游后会更加关注环保活动; 旅游后愿意宣传环保知识; 有机会将参与环保有关的捐款活动”7 个问题项.

1.4 问卷调查

为了检验调查问卷的内容表述是否清晰准确, 问题项设置的顺序是否合理, 首先在长沙洋湖湿地公园发放30 份调查问卷进行预调查, 并根据预调查结果对问卷进行了调整, 形成最终调研版本.

本文以长沙洋湖湿地公园的国内游客为研究对象, 采用便利抽样的方式进行. 调查时首先表明自己的身份、目的, 对愿意参与调查的游客分发问卷, 现场填写并及时收回. 调查时间为2018 年10 月1 日至2019 年6 月30 日, 每天09:00~11:00 和16:00~19:00 发放调查问卷, 共发放问卷280 份, 回收269 份, 有效问卷数为261 份, 问卷有效率为93.21%.

1.5 数据分析方法

利用SPSS19.0 对数据进行分析, 主要分析方法包括描述性分析(Descriptive Analysis)、T 检验(T-test)、单因素方差分析(One-way Analysis of Variance)和回归分析. 其中, 描述性分析主要是对游客的人口统计学特征、环境态度、湿地知识和游客行为各项指标的频率进行详细分析. T 检验是为了进一步验证湿地旅游者的湿地知识与其环境态度、环境行为是否存在显著影响.

2 调查结果与分析

为了保证研究的科学性, 先对261 份样本数据的各个层面进行信度和效度分析. 结果显示, 总量表的克朗巴哈系数α 为0.83, 旅游者的湿地知识、旅游者的环境态度与环境行为三个分量表的克朗巴哈系数α 分别为0.81、0.76 和0.85. 总量表和各个分量表的信度系数均在0.8 左右, 说明问卷总体具有较好的内部一致性.

2.1 游客人口统计学特征分析

本次调查的研究样本中, 男性占54%, 女性占46%. 游客的年龄多集中在19~40 岁, 其中19~25 岁的游客占37.9%, 26~40 岁的游客占33.3%, 18 岁以下、41~60 岁以及60 岁以上的游客分别占6.9%、15.7%和6.1%. 被访游客中, 学生、党政干部及公务员、教师及专业技术人员和离退休人员的比重分别是17.2%、13.4%、17.2%和6.1%, 其他游客较多, 占比为46%. 从被访游客的受教育程度来看, 高中游客较多, 比重为37.9%, 初中及以下和大学本/专科的游客分别为23.8%、29.9%, 硕士及以上的游客最少, 为8.4%. 被访游客的个人月收入多集中在2001~5000 元之间, 总占比达到61.7%, 其中2001~3000 元之间的占31.4%, 3001~5000 元之间占30.3%, 2000 元以下的游客占比为15.7%, 5001~10000 元的游客占19.2%, 10000 元以上的游客最少, 比重为3.4%. 被访游客居住地多在长沙市城区, 比重为41.8%, 长沙县、望城县、浏阳市内游客比重为34.1%, 湖南省内其他地州市的游客比重为16.1%, 省外游客比重最少, 为8%.

2.2 湿地知识与环境态度、游客行为的关系

在游客的湿地知识方面, 选“湿地是指有静止或者流动水体的成片浅水区”的游客比重为27.6%, 所占比重最高; 选“湿地中的土壤一般都吸水饱和”的比重为18%, 选“湿地有与陆地不同的喜湿植物”的比重为11.9%; 认为“湿地对气候和大气成分有调节作用”的游客占10.7%, 认为“湿地有净化水质和补充地下水的作用”的比重为10.3%, 认为“湿地被称作‘地球之肾’”的游客占8.8%, 认为“湿地可以为物种提供生存环境”的占7.7%, 认为“湿地可以调节地表和地下的水体径流”的比重为5%.

游客的环境态度5 个问题项中, 选择“湿地旅游景区应注重环境教育”和“景区的部分旅游收入应用于环境保护”两个问题项的比重较大, 分别为28.4%和25.7%; “湿地景区的保护功能比经济功能更重要” “看到有人破坏湿地我很气愤” “普通人可以为保护湿地生态环境做贡献”这3 个问题项被选中的比率分别为15.7%、15.3%、14.9%.

在游客的环境行为方面, 游客在“游中详细阅读解说牌”“旅游时配合注意事项”的比例分别为39.5%和20.7%, “有机会将参与环保有关的捐款活动”“劝导他人不乱扔垃圾”“旅游后愿意宣传环保知识”“劝导他人不要采摘植物”的占比分别为10.7%、9.6%、7.3%、6.5%. “旅游后会更关注环保活动”的最少, 为5.7%.

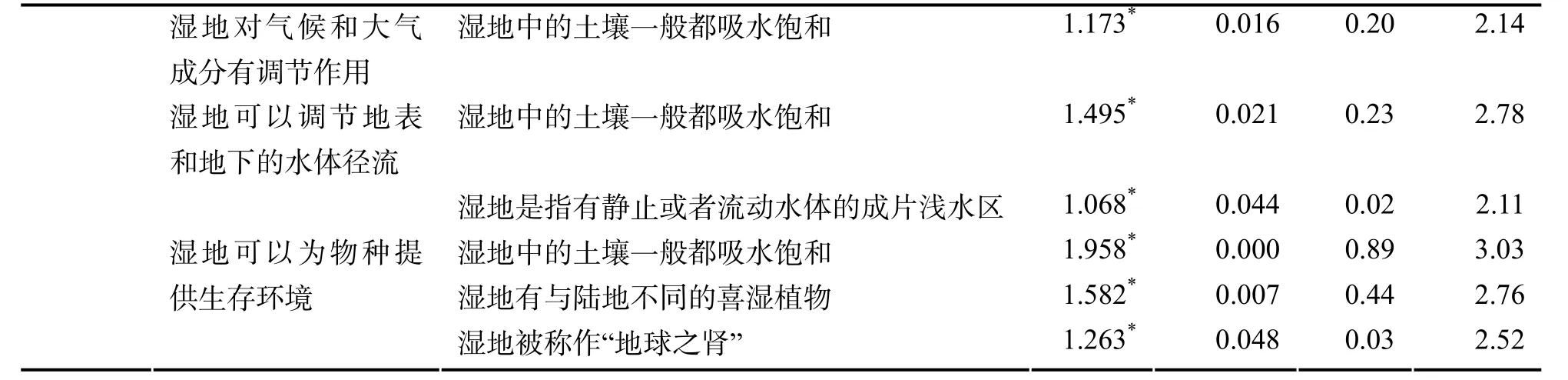

通过开展湿地保护区环境教育, 对游客所获取的湿地知识与环境态度数据进行检验, 由检验结果(表1)可知, 在95%的置信水平下, Sig.与Sig.(双侧)数据均小于0.05, 因此接受原假设H1, 认为湿地知识对游客的环境态度具有影响.

表1 湿地知识与游客的环境态度检验表

湿地知识与游客行为检验数据(表2)显示, 在95%的置信水平下, Sig.与Sig.(双侧)数据分别为0.002 和0.038, 均小于0.05, 因此接受原假设H3, 即湿地知识对游客行为能够产生影响.

表2 湿地知识与游客行为检验表

2.3 湿地知识对游客的环境态度产生正向影响

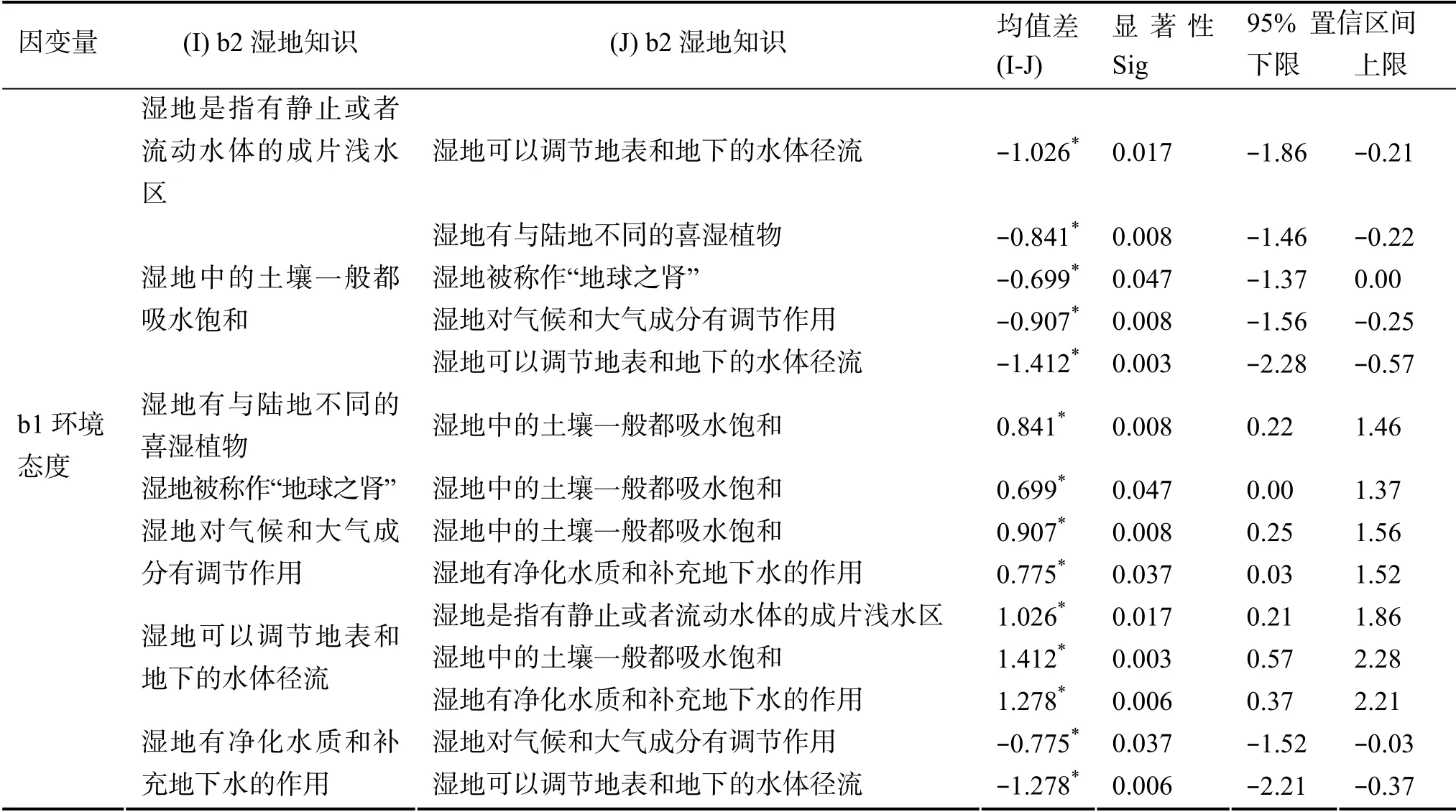

本文运用LSD 方法对湿地知识与游客的环境态度和游客行为进行多重比较检验, 控制湿地知识中的某一个因素来观察其他因素对环境态度和游客行为的显著影响. 受篇幅限制, 只保留显著项.

湿地知识对游客环境态度的影响见表3. 由表3 可知, 被访游客的环境态度作为因变量时, “湿地是指有静止或者流动水体的成片浅水区”与“湿地可以调节地表和地下的水体径流”有显著差异; “湿地中的土壤一般都吸水饱和”与“湿地有与陆地不同的喜湿植物”“湿地被称作‘地球之肾’”“湿地对气候和大气成分有调节作用”和“湿地可以调节地表和地下的水体径流”4 个变量有显著差异; 变量“湿地有净化水质和补充地下水的作用”与“湿地对气候和大气成分有调节作用”“湿地可以调节地表和地下的水体径流”2 个变量有显著影响; 只有“湿地可以为物种提供生存环境”与其他变量之间没有显著影响. 无论是控制湿地特征因素, 还是湿地功能因素, 环境教育在增加湿地旅游者湿地知识的同时, 对游客的环境态度都产生正向影响, 假设H1 得到验证.

表3 湿地知识对环境态度的影响

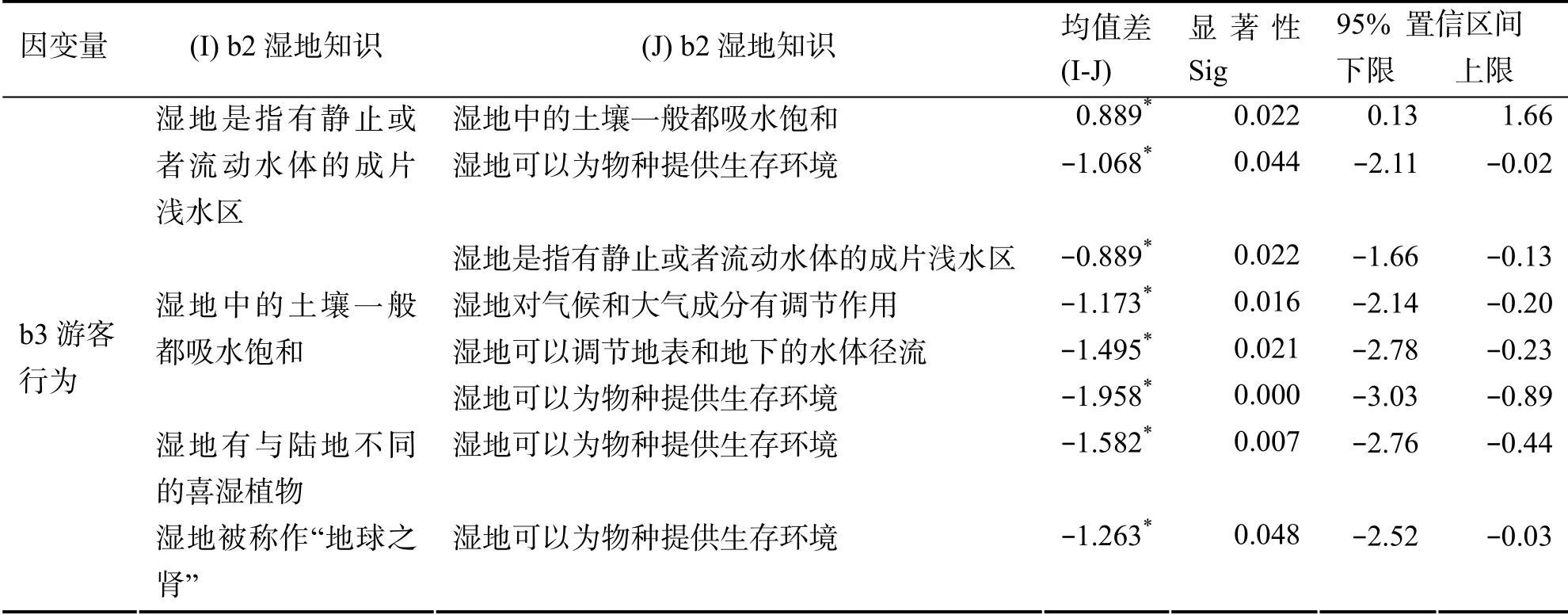

2.4 湿地知识与环境态度影响游客的环境行为

当游客行为作为因变量时, 湿地知识对游客行为的影响见表4. “湿地可以为物种提供生存环境”与“湿地是指有静止或者流动水体的成片浅水区”“湿地中的土壤一般都吸水饱和”“湿地有与陆地不同的喜湿植物”和“湿地被称作‘地球之肾’”4 个变量显著相关; 同时, “湿地中的土壤一般都吸水饱和”还与“湿地是指有静止或者流动水体的成片浅水区”“湿地对气候和大气成分有调节作用”“湿地可以调节地表和地下的水体径流”3 个变量具有显著影响. 因此, 可以认为湿地知识与游客行为之间显著正相关, 假设H3 得到验证.

表4 湿地知识对游 客行为的影响

注: 表格中只保留显著相关的项; *表示在0.05 水平上显著相关.

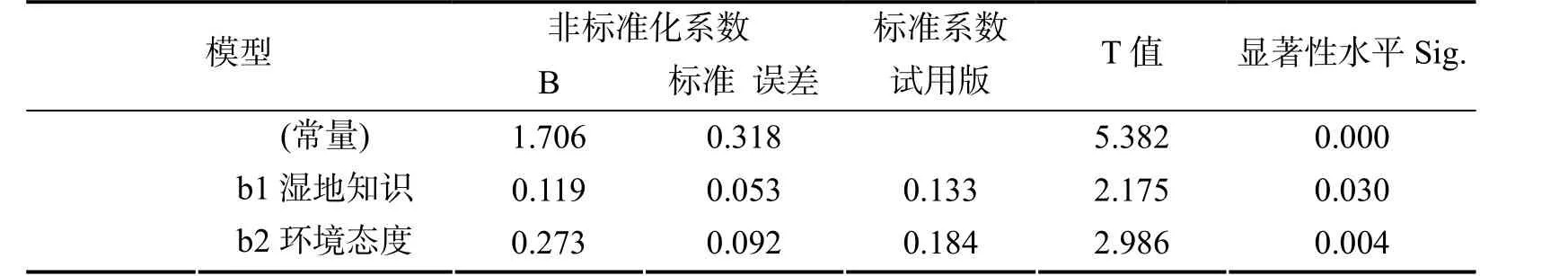

将旅游者的环境行为作为因变量, 湿地知识和湿地旅游者的环境态度作为自变量进行回归分析. 结果显示, 调整后的判定系数为0.848, 说明模型的拟合优度较高. 回归方程显著性检验的概率为0.001, 小于显著性水平0.05, 可以认为, 系数不同时为0, 被解释变量与解释变量的线性关系是显著的, 可以建立线性方程. 由回归分析的系数表(表5)可知, 各个变量回归系数的显著性水平均小于0.05, 表明该回归模型可以采用, 其模型结果是“游客行为=1.706+0.119b1+0.273b2”. 其中, 湿地旅游者环境态度的系数值为0.273, 假设H2 得到验证, 即游客环境态度对其环境行为有显著正向影响.

表5 回归 分析系数

3 结论与讨论

3.1 结论

本文以长沙洋湖湿地公园为案例地, 探讨了生态旅游景区环境教育与游客行为之间的关系. 研究发现, 在生态旅游景区开展环境教育可以让游客获得更多生态知识, 游客的环境态度更积极, 对旅客的不适当行为有一定约束作用. 具体结论如下: (1)湿地知识与游客环境态度T 检验的显著性水平为0.002, 小于0.05, 说明湿地公园旅游者的湿地知识对其环境态度有显著正向影响; (2)环境态度的回归分析系数为0.273, 显著性水平为0.004, 小于0.05, 表明湿地旅游者的环境态度对其环境行为有显著正向影响; (3)湿地知识的回归分析系数为0.119, 且显著性水平小于0.05, 说明湿地公园开展环境教育在丰富旅游者湿地知识的同时, 与其环境行为之间显著正相关, 能够有效发挥环境教育对游客行为的正向影响作用.

3.2 讨论

环境教育不仅是知识教育, 更是观念教育和情感教育. 湿地公园作为生态旅游景区的一种形式, 肩负着对游客进行环境教育的责任, 通过环境教育使旅游者获取更多的生态知识, 从而在态度和行为方面有所改变, 提升游客的生态意识, 促使旅游者改善自身行为. 通过积极调动游客的情感体验, 使游客在生态旅游过程中获得放松和休息, 在接受环境教育的同时提高自身素养, 构建起游客与景区生态环境之间的互动关联.

本文以长沙洋湖湿地公园为例, 探讨生态旅游景区环境教育对游客行为的影响, 其他类型生态旅游景区的环境教育是否对其游客行为具有显著正向影响还有待证明. 问卷处理过程中, 未对游客的社会经济背景与其环境态度、行为之间的关系进行对比分析, 其社会经济背景等具体因素是否对环境教育的效果和游客行为产生一定影响, 还尚待研究.