一起干:国际友人与中国工合运动

2020-07-16柯马凯

文/柯马凯

工合是中国工业合作运动的简称,也意为“一起干”,是中国在抗日战争中团结、合作、勇敢、开拓的象征。工合是时代的产物,它是在日本发动侵华战争的背景下,由中外进步人士共同发起的以生产自救进行抗战的工业合作化运动,得到了国共两党、中国民主进步势力和世界反法西斯国家朝野人士的大力支持。工合运动不仅为抗日战争提供了经济和物资支援,而且增进了中国与世界上爱好和平的国家和人民之间的友谊,为中国抗战争取了积极的国际援助,也是当时国内外抗日统一战线的一条重要纽带,在抗战的危急关头为坚持抗战和促进中国民主运动作出了重要贡献,享有良好的国际声誉。

工合的成就与许多国际友人的参与、支持和帮助密不可分。党的十一届三中全会以后,恢复活动的中国工业合作协会(工合协会)和中国工合国际委员会(工合国际)仍然吸引了许多在华工作的国际友人,他们为工合的发展献计献策,努力推动新时期中国合作社的发展,服务中国特色社会主义建设。2017年4月20日,习近平总书记给工合国际委员会回信,在肯定工合国际工作的同时,也希望工合国际能够在新的时期“积极开展国际文化交流,为促进世界和平与发展、构建人类命运共同体作出新的贡献”。

筹备:在华外国人倡议

1938年4月3日,中国第一个工业合作社促进委员会在上海锦江饭店成立,委员会共有11人,其中就包括提出建立工业合作社这一构想的小组成员,美国著名记者、《西行漫记》的作者埃德加·斯诺(Edgar Snow)及夫人海伦·斯诺(Helen Snow),时任上海租界工部局工厂督察的新西兰人路易·艾黎(Rewi Alley),以及为这一思想提供启示、热心合作社事业的英国驻华大使馆青年秘书约翰·亚历山大(John Alexander)。而在此之前的3月19日,他们四个人已经召开过一次秘密会议,对在中国发展工业合作运动的构想进行了讨论。虽然此前艾黎曾与在上海的爱国人士和外国人就如何在中国的大后方开展工业生产以支援抗战进行过讨论,但把工业生产和合作社结合起来,通过发展工业合作运动来在中国各地发展工业,通过发展经济来支持中国经济抗战的构想首先是海伦·斯诺提出的。艾黎在他已有的工业工作材料的基础上,把这一想法融入,起草了在未沦陷区建立一系列小型合作社的具体计划草案,提交给了工业合作社促进委员会讨论,得到了与会人员的支持。

埃德加·斯诺是美国著名作家和新闻记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员,兼任过北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,成为第一个采访红区的西方记者,写了大量通讯报道,向世界介绍陕甘宁边区的情况。1937年10月在英国伦敦出版了他的著作《红星照耀中国》(即《西行漫记》),在中外读者中引起了极大轰动,让许多人特别是西方人士了解到了陕甘宁边区的情况以及共产党的政治主张。抗日战争全面爆发后,斯诺又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者,在上海工作期间,与海伦·斯诺、艾黎等人一起发起了在中国开展工业合作运动的倡议,并为这一运动的开展竭尽全力。正是埃德加·斯诺带着他和艾黎起草的工业合作社发展计划书,去争取英国驻华大使阿奇博尔德·克拉克-克尔爵士(Sir Archibald Clark-Kerr)的支持。

海伦·福斯特·斯诺于1931年8月来到中国,1932年与在华工作的美国记者埃德加·斯诺结婚。1937年,海伦·斯诺历尽千辛万苦,独自访问延安,并根据采访写出了《红色中国内幕》(即《续西行漫记》)一书,向全世界介绍了中国共产党和解放区。1937年年底,海伦·斯诺到上海与丈夫埃德加·斯诺团聚,随艾黎了解了日本轰炸后的上海工厂的萧条状况,积极参与埃德加·斯诺与艾黎关于如何组织失业工人、难民开展生产自救发展工业的讨论,首先提出了工业合作运动的想法。

路易·艾黎是新西兰人,于1927年来到中国,先后在上海租界工部局虹口救火队和工业科工作,在担任工厂督察期间,了解工厂工人的生活工作情况,撰写了很多有关工业发展的报告。1934年与在上海志同道合的朋友一起组织马克思主义学习小组,经常带领到上海的外国人参观工厂,让他们了解中国工人的生产生活情况。上海沦陷后,大量工人失业,工业遭到严重破坏,艾黎便开始思考如何利用自己在工厂督察工作中取得的经验来为抗战力量服务,撰写了如何发展中国工业的计划。在与斯诺夫妇多次讨论后,负责起草了最初的有关工业合作运动的计划。

艾黎设计的“工合”标志

约翰·亚历山大是英国驻华使馆的年轻秘书,他非常热心合作社事业,是一位合作社主义者。他认为在任何一个社会里,合作社都是民主的基础,任何东西都可以在合作社的基础上建立起来。他的这一观点启迪了海伦·斯诺发展工业合作社的想法。约翰秘密参与了工业合作社发展计划的讨论,是第一个中国工业合作社促进委员会的11位成员之一,并被推选为委员会的秘书,匿名参与工业合作社促进委员会的工作。也正是约翰的积极工作,激发了英国驻华大使阿奇博尔德·克拉克-克尔爵士对这一计划的兴趣,很快,约翰就把埃德加·斯诺带到了克尔大使的办公室。

至于在中国发展工业合作社运动为什么由几个在华的外国人首先倡议,侯德础的研究具有一定的代表性,他指出,倡议开展工业合作运动的这几位外国人都热爱中国、同情中国人民、憎恨日本法西斯,他们都有在华生活与工作的较长经历,善于观察中国的社会问题,对中华民族所遭受的苦难及其症结、对日本侵华给中国所造成的损失以及中国的抗战是否能够坚持下去有相当清醒的认识,尤其重要的是他们认识并感受到了合作社对于救贫扶困的重要的意义。

成立:谁是幕后英雄?

中国工业合作社运动的计划制定后,为了把这一计划变成切实可行的行动,促进委员会的每位成员都通过不同的途径和方式寻求社会各界对这一计划的支持。这其中,宋庆龄和英国驻华大使阿奇博尔德·克拉克-克尔爵士的支持是极为重要的,如果没有这两位热心人士的支持和赞助,工合是永远办不起来的。

阿奇博尔德·克拉克-克尔1882年3月17日出生在澳大利亚,1906年正式开启了他的外交工作生涯。1938年克尔被任命为驻华大使,直到1942年被迫离开。他是一位自由主义者,与他的前任们不同,有独立政见。他喜欢旅行和结交朋友,喜欢亲自了解实际情况并作出判断。他公开反对轴心国,反对日本。他是职业外交家,官运亨通,年轻有为,但却平易近人,没有一点架子。1938年1月,当周恩来拜访克尔大使商谈中共在香港建立八路军办事处一事时,他不仅同意周恩来的建议,而且还致电港英当局,帮助中共秘密建立八路军办事处。

克尔在到中国工作之前,就读了刚刚出版的《红星照耀中国》,这对他了解中国革命产生了很大的影响,克尔大使一到中国上任,就约见了《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺。后来,当斯诺带着工业合作社发展计划书去见克尔时,他认真全面地了解了这个计划,并向斯诺表示将尽力协助推进这一计划,但是要求斯诺不要向任何人透露他参与此事。之后克尔很快地将计划送给蒋介石夫人,同时建议将艾黎召来汉口共商实施这一方案的事宜。最后,国民政府同意成立中国工业合作协会,指导开展工业合作社的工作,艾黎也被任命为工合协会的首席技术顾问,这样工合运动就正式在1938年8月份启动。

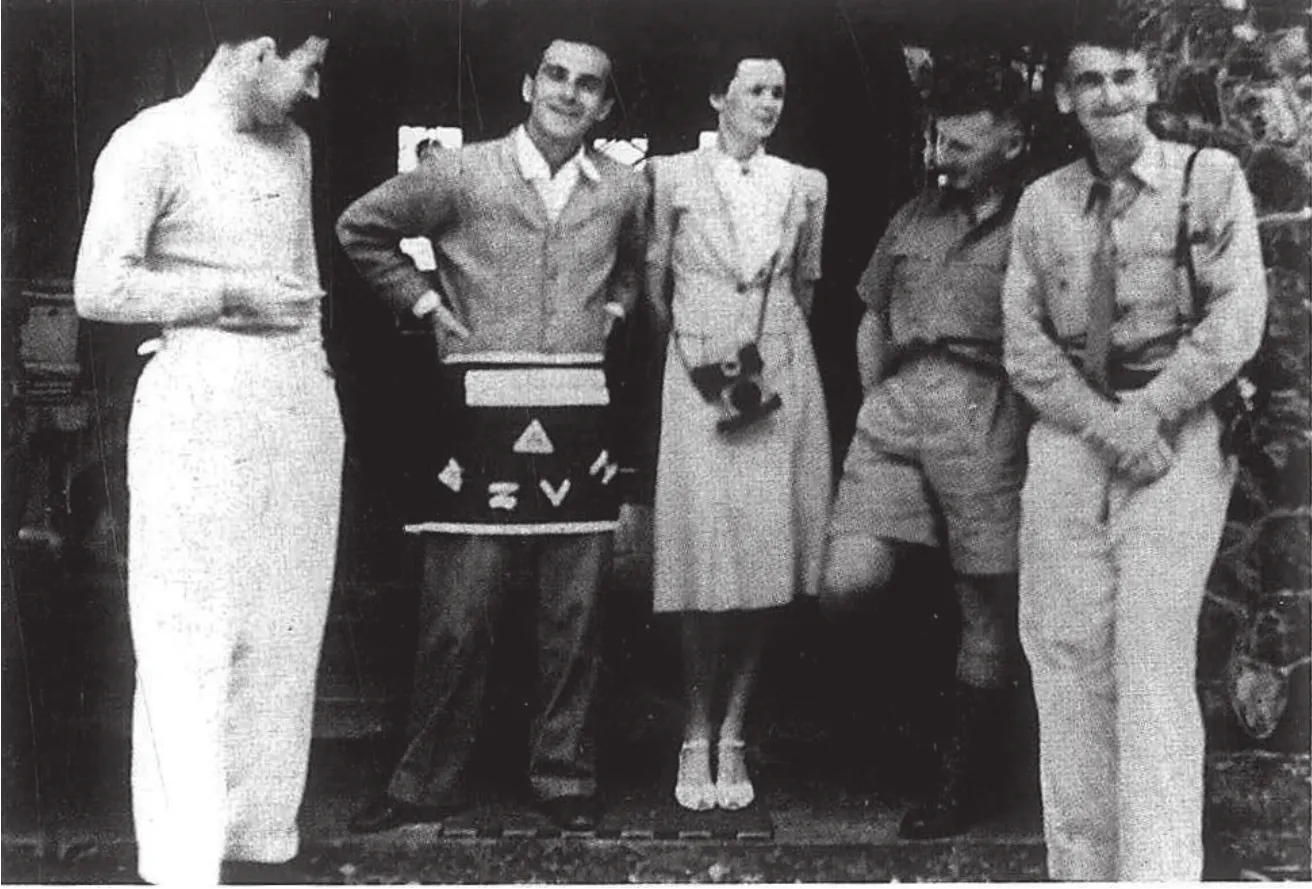

1940年,贝特兰、斯诺夫妇、艾黎、卡尔逊在菲律宾碧瑶

虽然中国工业合作协会已于1938年8月5日在汉口宣告正式成立,但工作的开展并不是一帆风顺。除了技术和管理干部缺乏外,工作经费始终是一个问题。为此,克尔大使运用外交手段及其他方面的推动工作,促使孔祥熙拿出一些钱支持工合的工作。同时,克尔大使还争取到香港总督的支持,响应宋庆龄的提议,于1939年在香港成立中国工合国际委员会,通过工合国际接受各方的赠款、借款、物资和技术援助等支持国内的工业合作社运动,香港的主教罗纳德·霍尔(何明华,Rev.R.O.Hall)任工合国际的主席,抽出许多时间从事工合国际的工作。

1941年,当克尔大使从周恩来处了解到皖南事变的真相后,致电英国政府指出,中国的内战只对日本有利,要求政府施压蒋介石政府停止内战。克尔支持国共合作共同抗日,对中共的抗日主张和取得的成就有深入的了解,他公开演讲呼吁中国的民主政治建设。国民党认为他已被中共“赤化”,是危险的红色人物,最终迫使英国政府将克尔调离。

发展:谱写国际友谊的美丽篇章

在工合运动的开展过程中,许多认同工合理念、热爱中国的外国人以各种方式给予工合运动大力支持,这些支持主要体现在技术培训、资金筹集、宣传以及参与实地工作等方面。

在工合技术人才培训和合作社发展技术方面,如金陵大学工作的社会学系教授史迈士(Lewis S.C.Smythe)、农学院农业工程技术教授林查理(Charles H. Riggs),曾在燕京大学任经济系主任兼教授、与甘肃科学研究所有密切关系的戴乐仁(T.B.Tayler)等都为工合的技术发展提供培训和指导。约瑟夫·培黎(Joseph Bailie)的很多弟子直接参与了工合合作社的实际指导工作。英国青年乔治·何克(George Hogg)担任工合双石铺培黎学校校长,专门从事工合技术人才和管理干部的培训。许多公益救护队的成员、国际友好组织的人士到培黎学校担任教学工作,为工合运动的开展奠定了很好的人才基础。

资金筹措方面,在上海工作的耿丽淑(Talitha A. Gerlach)、在贵阳工作的陆慕德(Maud Russell)等都积极通过各种方式募集工合发展资金。在香港,邱茉莉(Elsie Fairfax-Cholmeley)等人在宋庆龄领导的保卫中国同盟工作,也积极投入到为工合筹集资金的工作中。工业合作社运动创造了一种国际合作的国际主义工合精神。在筹集资金的过程中,许多地方成立了工合促进会。上海、香港、成都的促进会成员大约有70位,其中约一半是美国人和英国人,而且整个促进会的工作都是建立在完全自愿的基础上,促进会里没有一个人从中国政府那里领到任何津贴或者工资。

工合的工作得到全世界对工合运动感兴趣的人士的支持,许多国家建起了援助中国工合促进委员会,为工合运动提供各种形式的支持和帮助。1939年4月20日,菲律宾援助中国工合委员会在马尼拉成立,美国驻菲律宾高级专员的妻子保尔·麦纳特女士(Mrs. Paul V. McNutt)任名誉主席,沃尔特·布鲁克斯·弗利博士(Dr. Walter Brooks Foley)任主席,这也是国外第一个援助中国工合的促进会。1939年6月,在英国成立了英中合作发展协会,目的是为中国工合提供帮助和交换,英国下议院议员艾尔弗雷德·巴恩斯(Alfred Barnes)被推选为主席,斯塔福德·克里普斯爵士(Sir Stafford Cripps)等另外三个议员也被推选担任理事。此外,在英国的援华运动委员会和左翼书刊俱乐部也筹集资金支持中国工合运动。1939年年底,香港的工合国际委员会派蒲爱德(Ida Pruitt)前往美国,在几个月的时间里,她就为工合筹集到一万美元的自发捐款。当富兰克林·罗斯福夫人(Mrs. Franklin D. Roosevelt)同意担任美国援助中国工合运动的全国发起人时,工作得到很大推动,“促进中国工合美国委员会”也正式成立,委员会有100多名顾问,20位董事会成员,海军上将哈里·亚内尔(Harry E. Yarnell)担任董事会主席。1940年1月,澳大利亚工合促进委员会在墨尔本成立,主席为澳大利亚铁路联合会秘书长恰普勒(J. F. Chapple),最活跃的推动者有格兰特(Alec D.Grant)等,他在菲律宾旅游时得知有关中国工合运动的消息,很快就成了这一运动的坚定支持者。此外,还有许多国家虽然没有正式成立促进会,但了解中国工合运动的人们仍然通过各种形式提供了支持,如法国、加拿大、新西兰、印度、缅甸、泰国等。据统计,截至1945年年底,工合国际从美国、英国、加拿大、新西兰、菲律宾等国筹集到国际捐款和捐赠物资价值上千万美元,为支援抗战和工合运动作出重要贡献。可以说,工合把许多爱好和平,憎恨战争,支持中国人民通过生产自救改善生计并取得抗战胜利的人们联系了起来,谱写了一曲国际友谊的美丽篇章。

恢复:促进中国人民与世界人民友好交往

虽然在20世纪50年代初工合终止了活动,但党的十一届三中全会以后,艾黎看到了恢复工合为中国现代化服务的机会,远在美国的海伦·斯诺也认为这样做很有必要,并且积极行动起来,找了一批人把美国支援中国工业合作社委员会重新组织起来,自己担任主席,推动新时期的工合工作。在北京,经过各方的努力,工合协会于1983年恢复工作,一些在华工作的外国专家,如邱茉莉、爱泼斯坦(Israel Epstein)、魏璐诗(Ruth Weiss)、大卫和伊莎白·柯鲁克(David and Isabel Crook)夫妇等都积极参加恢复后的工合协会的活动。1985年夏,艾黎又重新组织了一个国际委员会,他自己任主席,卢广绵、陈瀚笙、陈必娣、沙博里(Sidney Shapiro)以及远在美国的丁恩(Hugh Deane)、理查德·帕斯特(Richard Pastor)、海伦·斯诺、玛格丽特·斯坦利(Margaret Stanley)等任委员。在大家的共同努力下,1987年,工合国际委员会正式恢复活动。工合国际委员会恢复活动后,得到了比利时“兄弟为了人类”、加拿大合作社协会、新西兰中国友好协会、英中了解协会等组织资金、技术、人力资源等方面的支援,支持工合国际积极开展新时期推动在中国建立符合国际合作社联盟所倡导的合作社发展工作探索,服务中国的改革开放事业。

经过30多年的发展,截至目前,工合国际已拥有中、澳、德、比、加、日、新、英、美等国的个人委员500多人,许多在华工作的外国专家加入了工合国际,积极参与工合国际委员会的合作社发展工作。30多年来,工合国际先后与ICA(国际合作社联盟)、CICOPA(国际工业、手工业及生产服务者合作社组织)、CCA(加拿大合作社协会)、世界银行,以及德国、斯洛伐克、西班牙、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、美国、英国、比利时等海外合作社组织、合作社促进组织以及对华友好组织建立了广泛的联系,在促进中国人民与世界各国人民的友好交往方面发挥了积极的作用。[柯马凯(Michael Crook),英国籍,中国工合国际委员会主席,京西学校创办人,北京培黎职业学院董事。2004年获得中国政府友谊奖。柯马凯是为中国抗战作出巨大贡献的援华国际友人、外籍专家柯鲁克和伊莎白的第二个儿子,在北京出生、长大。柯马凯在中国工合国际委员会相继担任委员、执委、常委、副主席、主席。特别是当选为中国工合国际委员会第五届常委会主席以来,带领广大工合人秉承艾黎、何克、斯诺等先辈的国际主义精神,发扬艾黎“努力干,一起干”的工合精神,积极投身工合事业,提倡发展合作社,推动产业扶贫。]

1987年,恢复工合国际委员会会议