易地扶贫搬迁农户适应性研究

2020-07-15牛佳佳张艳荣

牛佳佳 张艳荣

摘要:为了探究政府提供政策性支持及搬迁地状况对易地扶贫搬迁农户适应性的影响,并为搬迁农户能够更好、更快的适应搬迁地的生活提供相关建议。文章采用课题组2019年6月对甘肃省两县的调研数据构建有序logistics模型,从微观农户视角实证分析和评估对搬迁农户适应性的影响因素。结果表明:政府积极组织搬迁农户参加产业扶贫项目、搬迁地基础设施完善程度对搬迁农户的适应性有显著影响。由此实证分析结果结合实际得出相关启示。

关键词:易地扶贫搬迁;搬迁地状况;适应性;农户

引言

国务院于2013年12月出台《关于印发“建立精准扶贫工作方案”的通知》,标志着中国农村扶貧工作进入了“精准扶贫”新时期。截至2015年底,鉴于全国有一千多万贫困人口依旧处于“一方水土养不活一方人”的突出现实,中央政府将“易地扶贫搬迁”作为新时期“五个一批”精准扶贫工程之一,计划用5年时间,把困难群众搬离恶劣的生存环境,以实现持续稳定脱贫。生存条件恶劣、生态环境脆弱的偏远贫困地区、“一方水土养不起一方人”,易地扶贫搬迁是解决“两不愁三保障”的最有效途径。

我国最早于1983年针对西部的“三西地区”开展易地扶贫搬迁政策,即:甘肃省的河西、定西和宁夏的西海固地区,经多年追踪调研发现该政策收效甚好。学术界对于易地扶贫搬迁的研究最早也就始于对“三西地区”的研究。近些年来,国内学术界对于易地扶贫搬迁的研究大致可归为以下几类:易地扶贫搬迁研究前期,所有问题都还处于探索阶段,学者更多的关注于相关政策的制定及执行,从政策执行的过程中找出问题并提出建议;随后的研究中,部分学者将搬迁农户生计作为主要研究对象探究易地扶贫搬迁工程对农户生计的影响;到了“后搬迁时代”,研究多样化,相关政策评述、农户社会适应 、易地扶贫搬迁的相关机制体制、搬迁农户的贫困脆弱性等都成为了学者的研究对象。国外对于搬迁的研究主要是关于个体主动搬迁的研究,也就是人类迁徙,把搬迁作为一项政策为我国首创。国外对于个体迁移的研究较著名的有Lee提出的“推拉理论”,即人口迁移和原住地的推力、目的地的拉力以及中间障碍有关;还有Wolpert教授提出的“地方效用理论”,随后Liber、Bible等对他的研究做了补充研究。

易地扶贫搬迁,农户作为搬迁主体不仅要考虑能不能“搬得出”,搬出后能够“稳得住、能致富”更是搬迁农户关心的重点,也是政策制定者所关注的重点,农户若想在搬迁地“稳得住”,除了生计问题,能否适应迁入地的农户文化习俗、生活习惯等也就成为了搬迁农户最为担心的问题。但是近些年来学者更多的关注于政策执行等宏观问题,所以对于农户对搬迁地适应性这类微观问题关注甚少。

一、研究区概况

地处甘肃省河东地区的白银市被称作“铜城”,是一座工业城市。全市三县两区却均为“三西”农业建设县,其中,会宁县、靖远县、景泰县为国家六盘山片区扶贫重点县,白银区、平川区为省列插花扶持县。贫困人口主要分布在极度干旱山区、煤炭关井压产区、风沙移民区和土地盐碱区。河西地区的“中国葡萄酒城”武威市地处黄土高原、青藏高原和蒙新高原三大高原交汇地带。古浪县、天祝县同样也是国家六盘山集中连片特困地区被列入甘肃58个贫困县之中,也是武威市发展基础最弱、贫困人口最多、人均财力最少、贫困程度最深的县。两地政府自甘肃省开展易地扶贫搬迁以来都因地制宜地制定了相关政策大力发展易地扶贫搬迁,经过多年努力也取得了显著的成效。因两地地形地貌等自然禀赋差异较大,所以两地所采取的安置方式及补助政策略有差异,但都严格按照甘肃省人民政府办公厅2017年4月印发的《甘肃省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》中的执行,确保贫困群众稳定搬出。武威市古浪县政府在沙漠边缘的黄花滩乡建设沙漠小城镇,并为搬迁农户提供多项因地制宜的扶持措施极具当地特色,成为全国易地扶贫搬迁的沙漠新建城镇的典型案例。

二、数据与研究方法

(一)数据说明

本论文的研究数据均由课题组2019年6月深入到农户家中通过面对面访谈的方式收集。本次调查共发放230份问卷,最终收回有效问卷222份,有效率为96.5%。含搬迁户问卷146份,其中搬迁户中有52户农户还未搬入新居住地,以及对照组未搬迁户问卷76份。由于本文所做的研究仅针对搬迁户,因此文中的分析数据仅限94户已搬迁户。因甘肃省地形狭长,河东河西地区由于地形地貌等自然禀赋差异较大,所以此次调查地点通过课题组老师经过严谨的筛选比对及省扶贫办工作人员的推荐,选取白银市靖远县及武威市古浪县进行调研。通过分层抽样的方式对两地的典型安置点进行入户调查,入户对象由随机抽样的方式选出。

(二)模型建构

本文旨在通过使用有序logistics模型验证政府政策性支持以及迁入地的状况对于搬迁农户适应性的影响,选取变量“新家社区的适应情况”作为解释变量来测量。搬迁户对于这个问题的回答有以下选项:“非常适应”、“比较适应”、“一般”、“比较不适应”、“非常不适应”。同时选用“同意自己是本地人吗?”这个问题作为解释变量的稳健性检验。对于模型的解释如下:

Yi=α+βXi+γZi+δEi+εi

式中Yi为被解释变量,Xi、 Zi为解释变量,Ei为控制变量,α为常数项,β、γ为回归系数,εi为随机扰动项。其中,Xi代表政府政策性支持方面的影响因素,包括迁入地新增土地、发展政府支持性产业支持、迁入地是否提供就业、迁入地是否购买社保、家中是否有低保等,通过这一类因素我们可以看出,政府提供哪一类的政策性支持能够让农户更快的适应迁入地的生活;Zi表示迁入地的状况的影响因素,包括邻里熟悉度、邻里互助情况、新认识迁入地农户户数 、能否在本地有较好的发展、新居住地基础设施是否完善、原居住地有多少户村民搬入该社区等,一般情况下农户之间越熟悉、邻里互助越频繁说明农户已经很好的融入且适应了当地的生活、迁入地基础设施建设越完善也越利于农户适应迁入地的生活;Ei作为控制变量分为两类,第一类是农户个人及家庭的情况,包含户主年龄、户主性别、户主文化程度、户主健康状况、是否外出打工、家庭规模、家中有无少儿、家中有几种生计方式、家中是否有亲属任公职等,第二类为农户与搬迁相关的因素,包含有户口是否迁移、原宅基地是否腾退、家中是否脱贫、新房类型等,通过这一因素可以得出农户的户口跟随搬迁所迁移,能够使得农户更好的认同自己的身份,也能够更好适应迁入地的生活。原宅基地腾退作为一项政策性的制度也是从一个方面打消了农户返迁的意愿,使得农户更加努力适应迁入地的生活、新房类型包含两种,一种是一户一宅、一种是楼房(公寓),对于农户来说一户一宅式的住房能够很快适应。但是对于住楼房这种全新的住宅形式农户可能需要更多的适应时间。

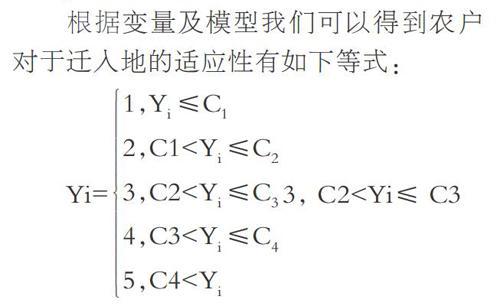

根据变量及模型我们可以得到农户对于迁入地的适应性有如下等式:

式中,Yi代表农户对迁入地适应情况的,C1、C2、C3、C4分别为切点的待估参数,有如下关系:当Yi≤C1时,代表搬迁户非常非常适应迁入地的生活;当C1 (三)样本描述性统计 参与调查的农户家庭都是建档立卡贫困户,其中有43.61%的农户家庭已经脱贫,家中户主的平均年龄为53.12岁,他们的文化程度大多为小学,占样本量的51.64%。样本的描述统计如表1。 三、分析与讨论 (一)实证分析 本文旨在通过有序logistics模型来说明政府政策性支持以及迁入地状况对农户搬迁后的适应性的影响。表2中第1、2列为政府政策性支持的回归系数,第2、3列为搬迁地状况的回归系数,第5、6列为结合政府政策性支持以及搬迁地状况的回归系数;与搬迁相关的控制变量分别加入第1、3、5列,然后再将搬迁户个人及家庭状况这一控制变量加入到第2、4、6列。(同稳健性检验) 由表2的验证结果可以看出政策性相关的变量中,只有农户参加产业扶贫项目对搬迁农户的适应性程度产生10%水平的显著负相关,由此得出农户参与政府支持的产业扶贫项目可以显著的提高搬迁农户对迁入地的适应情况。在往后的政策执行中应加强对此类项目的发展,多为农户提供产业类的扶持,使得他们能够更快的适应新居住地的生活,尽快在当地“稳得住”。新分土地、本地提供就业机会、给与低保补助、农户购买新农保等变量都对搬迁农户的适应性不具显著性影响。与迁入地相关的影响因素中,迁入地基础设施是否完善在5%水平上对搬迁农户的适应性产生显著性负相关,这说明迁入地基础设施越完善越利于农户适应当地的生活,迁入地给农户提供相对便捷的生活方式,让农户在生产、生活方面无后顾之忧,才使得农户能够尽快在当地正常生活。农户家庭生计方式的种类以及农户是否外出打工这两个变量作为关于农户个人及家庭相关的控制变量,都分别在5%、10%的水平上对于农户的适应产生负相关。作为农户生存考虑的首要因素——生计,农户的生计多样、能够外出打工这样能够给家庭带来更多的收入,生计问题有所解决,农户对于搬迁地的生活适应也就没有了顾虑,也就更利于搬迁农户能够更快的融入迁入地,稳定生活。作为与搬迁有关的控制变量——宅基地腾退,在10%水平对搬迁农户适应性产生负相关,也就是说农户原居地宅基地腾退更能促使农户在迁入地更快的适应。对于农户来说,原宅基地腾退打消了农户返迁的想法,促使农户设法更快的适应迁入地的生活,所以在相关政策执行方面要加以延续。由此可以发现,为农户解决生计上的问题及提供便捷的生活且打消农户返迁的想法,能够使搬迁农户更快的适应迁入地的生活。 (二)稳健性检验 另选取“是否同意自己是本地人”这一变量,从农户自我身份认同这一方面对结论进行验证。农户能够认定自己是本地人,也就从侧面说明农户已经很好的适应了迁入地的生活,较认同自己的身份。所选取的稳健性检验指标同样有五个答案,分别是:“非常同意”、“比较同意”、“一般同意”、“比较不同意”、“非常不同意”,所以同样使用有序logistics模型对变量进行验证,由表3可以看出,参加产业扶贫以及迁入地基础设施完善对于农户的适应性均在5%水平产生负相关,这与表2给出的结论相同,从另一个方面对于影响搬迁农户适应性的因素得出相同的结论,说明之前得出的结论稳健性良好。 四、結论与启示 本文通过使用有序logistics模型对甘肃省两县调研数据进行实证分析,从政府政策性支持及搬迁地相关情况两方面论证了对易地扶贫搬迁农户适应性的影响因素,从分析结果得出以下结论:(1)政府为搬迁农户提供相关产业扶贫政策,从一定程度上解决了农户的生计问题,并且促使搬迁农户能够在迁入地很快的适应搬迁后的生活。(2)加大搬迁地基础设施建设,为搬迁农户提供便捷的生活也能够使搬迁农户更好的适应且在搬迁地稳定生活。 易地扶贫,搬迁农户不仅要“搬得出”更要“稳得住”。由以上的结论得出以下启示:(1)作为政策制定者及执行者来说如何使得搬迁农户更好、更快的适应搬迁地的生活这是政策执行的目标,对于搬迁农户应建立更加完备的后续扶持政策,从农户的生计、生活、生产多方面出发让搬迁农户没有后顾之忧且能够尽快恢复生产、生活,这样才能更有助于搬迁农户在迁入地“稳得住”并带动搬迁地的发展。(2)搬迁农户作为易地扶贫搬迁的主体,从自身出发,应尽自己所能改变自身及家庭的贫困状况,积极参与社区活动,全方面的融入迁入地、尽快适应搬迁后的生活。(3)搬迁社区积极举办丰富的文体活动,增加不同搬迁农户的熟悉度,重构搬迁户破损的人际关系和社会网络,人际关系的建立能够更好帮助农户适应搬迁地的生活。 参考文献: [1]陆汉文,覃志敏.我国扶贫移民政策的演变与发展趋势[J].贵州社会科学,2015(05). [2]王宏新,付甜,张文杰.中国易地扶贫搬迁政策的演进特征——基于政策文本量化分析[J].国家行政学院学报,2017(03). [3]彭玮.当前易地扶贫搬迁工作存在的问题及对策建议——基于湖北省的调研分析[J].农村经济,2017(03). [4]刘伟,徐洁,黎洁.易地扶贫搬迁农户生计适应性研究——以陕南移民搬迁为例[J].中国农业资源与区划,2018(12). [5]张鹏瑶.易地扶贫搬迁脱贫户可持续生计影响因素研究[J].经营管理者,2019(Z1). [6]马赞甫,王永平.生态移民家庭生计资本和生计模式的变化及其相互影响——基于贵州省10个移民安置点的跟踪调研[J].西部论坛,2018(04). [7]曾小溪,汪三贵.打赢易地扶贫搬迁脱贫攻坚战的若干思考[J].西北师大学报(社会科学版),2019(01). [8]辛丽平.贵州民族地区扶贫移民中的社会适应研究[J].贵州民族研究,2019(03). [9]白永秀,宁启.易地扶贫搬迁机制体系研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2018(04). [10]刘明月,冯晓龙,汪三贵.易地扶贫搬迁农户的贫困脆弱性研究[J].农村经济,2019(03). [11]LEE E S. A theory of migration [J].Demography,1966(01). [12]WOLPERT J. Migration as an adjustment to environmental stress[J].Journal of Social Issues,1966(04). [13]LIEBER S R. Place utility and migration[J].Geografiska Annaler,1978(01). [14]BAKER R G V. Place utility fields[J].Geographical Analysis,1982(01). [15]李春根,戴玮.易地扶贫搬迁政策:演进、问题与应对[J].财政监督,2019(11). [16]许源源,熊瑛.易地扶贫搬迁研究述评[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(03). *基金项目:教育部哲学社会科学研究重大项目(16JZD025);甘肃农业大学科技创新基金(GSAU-XKJS-2018-245)资助。 (作者单位:甘肃农业大学。张艳荣为通信作者)